深夜図書館 ~第一話 心を軽くする人~

ここは『深夜図書館』

そして私はこの図書館に通い詰めている物書きだ。

この『深夜図書館』は虚構の世界に存在する図書館である。

しかし夜12時を過ぎると、現実世界の住人が時折迷い込んでくるのだ。

今夜はどんな人物がやって来るだろうか。

第一話 心を軽くする人

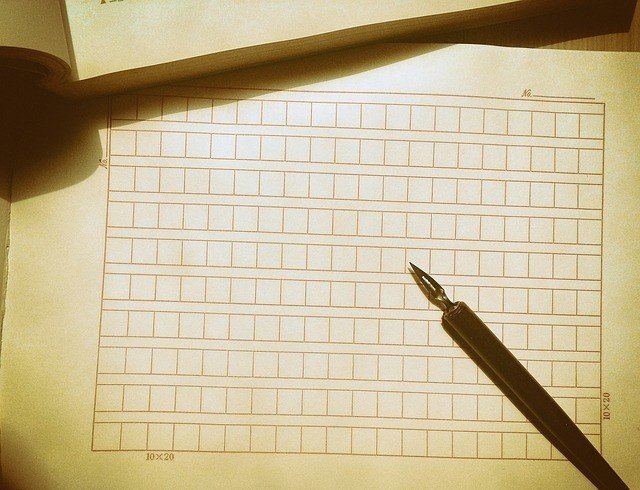

今夜も私は一人、図書館で原稿用紙を広げている。

静かだ。とても静かだ。図書館はやはりこうでなくては。そして物書きにはやはりこういう環境がよく似合う。

物書きの中にはカフェのような賑やかな場所で書く者もいるようだが、私は断然静かな図書館の方がペンを進めることが出来る。耳に入る音は本のページをめくる音、ペンを走らせる音、目当ての本を求めて歩く、小さく密やかな足音。このくらいがちょうどいい。大きな話し声などというものは不要だ。

「あれー。めっちゃ本がある!ここってもしかして図書館なのー?」

図書館の静寂を破る大きな声が響いた。私はムッとしながら声の方へ顔を向ける。

声の主は、私よりもいくらか若そうな女性である。顔に見覚えはなく、その様子からこの図書館の常連でないことは明確だ。

彼女は物珍しそうに書棚を見上げながら館内を歩き回り、

「やっぱりここ図書館だよね。私、本読まないからこういうとこ来ないんだよねー」

などと、誰に言うでもなく喋っている。それにしても声が大きい。

ひとしきり館内を歩き回った彼女は、あろうことか、私の隣に腰掛けた。

実は私は人見知りが激しく、大きな音が苦手な人間だ。

さらに言うなら、締切が目前に迫った原稿も抱えている。だから静かに、殊更静かに執筆に集中したかった。

つまり、隣の席に腰を下ろした彼女は、私にとってはかなり迷惑な存在だった。

「本を読まないのになぜ図書館に来られたんです?」

私はそう彼女に尋ねた。恐らくだが、私はこの時どうしようもなく感じの悪い顔をしていたに違いない。だが、彼女はそんな私に笑顔を向けた。

「こんな時間に開いてるからてっきり飲み屋だと思ったんだよねー」

ああ、飲みに行きたかったのなら私の隣なぞに座らず、すぐさま図書館を出て飲みに行けばいいものを。

そうは思ったが、さすがにこのセリフをそのまま口にするのは憚られた。

「ねぇ何してるの?」

酒の匂いを漂わせながら、彼女は私の手元をちらりと見た。が、覗き込もうとはしない。

「原稿を」

「え?原稿?ってことはライターとかなの?」

「いや、一応小説を・・・」

彼女は目を丸くした。

「小説書いてんの?すごいね!センセーじゃん」

「いや大したことありませんよ。売れてないし」

そう。私は物書きだが売れていない。売れない物書きだ。

物書きなどやめて定職に就くことを勧める知人もいるが、どうしてもやめる気になれず細々と書いている。が、正直迷いはあるのだ。こんな歳になって、こんな稼ぎで、本当にこれでいいのか。

彼女にセンセーと言われてなんとも居心地が悪くなり、私は猫背をさらに丸くした。

「え何言ってんの!大したことあるよ!」

元々大きかった彼女の声がさらに大きくなる。声で、言葉で、というより全身で、彼女は私の言葉を否定しているように見えた。

と、ここで私ははたと気づいた。

不快ではない、ということに。

確かに彼女の声は大きい。図書館に入ってきた時、私の隣の席に座った時に迷惑だと思ったのも事実だ。が、彼女に話しかけられ、気づいた。私は彼女の声を、存在を、不快とは思っていない。

いやそれどころか。

私は、彼女ともっと話したいとさえ思い始めている。

思いもしない自分の気持ちに戸惑い、無言になっている私に、彼女は言葉を続けた。

「いやホント大したことあるから。

だってさ、それって誰にでも出来ることじゃないでしょ?だけど、センセーには出来る。それ凄いじゃん。

私本読まないから、センセーの文章がどう凄いかとか言えないし、そんなのジャッジ出来ないけど、でも凄いと思う」

大真面目な顔で彼女は話し続ける。

「ねセンセー、センセー凄いんだからさ、そんな背中丸めるのやめなよ。もっと胸張ればいいのに」

「いやでも」

「でも、じゃない。そうやって背中丸めてずーっと俯いてたら、自分の手元とか足元しか見えないでしょ?大事なもの、見落としちゃうよ」

大事なものを見落とす。

彼女のその言葉に、私はハッとなった。

そうかもしれない。いや、かもしれないのではなく、実際そうなのだろう。

出版社の担当に言われたではないか。

あなたの作品には何かが足りない。何か見落としてませんか?もっと面白いものが書けるはずなのに、何か気づいてないものがあるんじゃないですか?と。

背中を丸めて俯いて過ごすうちに、私は何かを見落としてしまったようだ。

「あなた・・・ええっと・・・」

「あ?名前?つなこだよ」

「つなこ?本名・・・じゃない、ですよね」

「当たり前じゃん。こんな本名の人いないでしょ」

つなこは楽しそうに笑った。

「そうですよね。ええっと、つなこさん。あなた、不思議な人ですよね」

「え?なんで?」

つなこは不思議そうに私の顔を覗き込んだ。

「私は結構人見知りで」

「うん。そうみたいだね」

「で、大きな音とか声とか苦手で」

「あ、ごめん」

自分の存在を消そうとするかのように、つなこは肩をすぼめた。

「いえ謝らないで。本来私は人見知りだし大きな音や声も苦手でね。そして私の友人は大体みんな本が好きで」

「あ、そうだろうねー」

程よいタイミングで相槌を打ってもらえることもあり、日頃口の重い私も調子に乗ってどんどん喋り始めた。

「でも、私はつなこさんとなんだか気が合いそうな気がするんですよ」

つなこは嬉しそうに笑った。その笑顔に後押しされるように、私の口はさらに軽やかになる。

「なんというか・・・。声が、声の出し方がいい。つなこさんの声の出し方が心地よくて、話をするのが楽しいんです」

「声の出し方?センセー、面白いこと言うね」

と、つなこは大きな声でカラカラと笑った。

「そうですね。確かに面白い」

「何それ。自分で自分のこと面白いとか言っちゃうんだ」

そう言って、さらに大きな声で笑った。私もつられて笑い声を上げる。

ああ、楽しい。人と話すことはこんなに楽しいことだったのか。

楽しい気持ちを味わっていて、はたと気づいた。

さっき私は『口が軽やかになる』と表現したが、軽やかになるのは口ではない。心だ。つなこと話すと心が軽くなるのだ。

「センセー、今の姿勢いいね」

「え?」

「自分で気づいてなかったの?ホント面白いな。センセー、今背中まっすぐになってるよ。視線もまっすぐ前を向いてる」

つなこに言われて気づいた。本当だ。

いつもは人の様子を伺うように、少し下から見上げるように人の顔を見るクセがあるのだが、今は背筋を伸ばし、まっすぐにつなこを見て話している。

「これはつなこさんの特技ですか?」

「ん?何が?どういうこと?」

つなこは笑うのをやめ、不思議そうに私を見た。

「つまり、人の気持ちを持ち上げること。前向きにさせることです」

「わかんない。何も意識してないから」

あっけらかんとそう言い放ち、つなこは目をこすった。どうやら眠いらしい。そう言えばさっきから時々まばたきが遅くなることがあった。相当眠いのだろう。酒が入っているせいもあるかもしれないが、そもそも深夜だ。

「大丈夫?眠いですか?」

私が尋ねると、つなこはちょっと照れたような笑顔を見せた。

「今日も仲間と結構飲んだからねー」

つなこの仲間とはどんな人達なんだろう。やはり声は大きいのだろうか。

そんなことをぼんやり考えいたら、寝息が聞こえ始めた。睡魔に負けてしまったらしい。

私はなんとなく微笑ましく温かい気持ちを抱え、つなこの寝息を聞きながら再び原稿に向かった。

今回の作品が上がったら、次はもう少し明るい話を書いてみよう。今の私なら明るい作品も書けそうだ。

「あ!いた!」

図書館の入り口の方から大きな声が聞こえた。男性の声だ。

「まったくもう」

男性は二人いる。年齢は・・・やはりつなこと同じで、私よりいくらか若そうである。

二人連れの男性はまっすぐに私の方へとやって来た。人見知りの私は一瞬身を固くしたが、すぐに私の方へ来たのではないことがわかった。

彼らは私の方へ来たのではなく、“つなこの方へ”来たのだ。

「おい、つなこ。起きろ」

「ほら行くぞ」

少々強引につなこを起こそうとするが、つなこは起きない。

「しょうがないヤツだな」

「すみませんね」

彼らは私に謝罪し、「しょうがないヤツだ」「困ったもんだ」と楽しそうに繰り返した。

つなこには良い仲間が、とても良い仲間がいるのだ。

それはそうだろう。

つなこは実に純粋で、まっすぐで、信頼できる人だ。そして、こんなにも人の気持ちを持ち上げ、背筋を伸ばし、視線を上げさせることも出来る。

彼女と過ごすのは楽しい。心地良い。だから、良い仲間が出来るのだろう。

二人の男性に抱えられて図書館を後にするつなこを見送り、私はそっと祈った。

またつなこに会えるように、と。

(了)

=====================

今夜『深夜図書館』にやって来たつなこさんには

現実世界で会うことが出来ます。

⇒つなこの『ココロのレッスン』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?