HYORON FORUM:公益社団法人日本歯科医師会に望むこと

月刊『日本歯科評論』では歯科界のオピニオンリーダーに時評をご執筆いただく「HYORON FORUM」というコーナーを設け,コラムを掲載しています. 本記事では2月号に掲載した「公益社団法人日本歯科医師会に望むこと」を全文公開いたします(編集部)

塚本浩樹(つかもと歯科・小児歯科医院/佐賀県神埼郡)

新型コロナウイルス感染症の終焉が見えない中,私たち歯科医療従事者は,従前からの感染症対策に加え,厚労省等の指針に従い対策を講じ,地域歯科医療に真摯に尽力している.歯科診療の場においてクラスターが1件も発生していない(原稿執筆時の12月中旬)ことが,その効果を物語っている.

しかし,一般社会も含めて「いつまでコロナ禍の生活が続くのか?」という不安や疲弊感が積もってきていることは事実である.大きな問題に直面し,その対応を迫られた時,個人での努力には限界があり,やはり行政や業界の組織体に対応を委ねることが問題解決の近道であることは間違いない.

筆者は,佐賀県歯科医師会の役員として平成12年度より19年間(専務理事として14年間)会務執行に尽力してきた.現在は,一会員として協力しているが,今回,ご縁あって投稿の機会をいただいたので,歯科界の組織体である「日本歯科医師会」(日歯)の昨今の事業に触れ,国民の歯科保健向上のため,会員のため,ひいては歯科界のために,要望等について述べてみたい.

コロナ禍における対応について

日歯のHPには,新型コロナウイルス感染症についての情報が数多く掲載されており,特に会員専用のメンバーズルームには,会員が留意すべき通達や活用すべき情報が満載である.しかし,そのすべてに目を通すのは大変であるので,重要度や迅速性について優先順位の指標を示してくれるとありがたい.補助制度・給付金に関しては,日歯から国への働きかけとともに日本歯科医師連盟(日歯連)のロビー活動が特に効果的だった,と聞いている.

また,コロナ禍において,郡市区や都道府県歯科医師会(県歯)および日歯の諸会議や講演会の大半がWeb開催となっている.導入当初はシステムエラーや戸惑いがあったようだが,数を重ねるに従い十分目的を果たせることがわかってきた.経費面,時間管理面等でのメリットが大きいことは誰しも理解できることであり,コロナ終息後もこのシステムを絶やさず,さらに充実させて運営してほしいものである.

8020運動とオーラルフレイル

近年の日歯の代表的な事業の一つに「8020運動」がある.これは1989(平成元)年に厚生省(当時)と共に推進する形でスタートし,30余年が経過した.筆者が診療している地方においても,患者さんから「私は8020を達成できるかね?」「もっと前に8020を知っていれば努力しとった」など,「ハチマルニイマル」のフレーズを頻繁に耳にしている.健康日本21(第二次)の目標(平成34年までに8020達成者を50%にする)を6年も早く達成し,「わが国で最も成功した国民運動の一つである」と評価されていることは喜ばしい限りである.2022年に向けて“8020達成者を60%”とする新たな目標が設けられたが,これも早期に達成させたいものである.

また,超高齢社会を迎えた日本において,健康長寿実現に向けて8020運動の展開とともに「オーラルフレイル」対策,すなわち,口腔機能の維持向上を推進していく方向性が認識されている.「8020」や「メタボ」しかり,言葉の影響力は大きく,「オーラルフレイル」を新たなキャッチフレーズとして国民誰もが口にするよう,あらゆる手段を用いて広く認知させ,新たな国民運動にしたいものである.

将来の“歯科医療”のあるべき姿

昨年10月,日歯が小冊子『2040年を見据えた歯科ビジョン-令和における歯科医療の姿』を刊行した.これまでに行ってきた歯科界の対応を総括・評価し,今後さらに取り組むべき課題と対応について記されている.その中で,目指すべき取り組みとして5つの大きな柱を掲げ,その実現に向けた具体的戦略を詳細に解説している.組織として今後必要なアクションが明確化されているとともに,私たち個人が成すべき方向性も理解できるので,歯科界に身を置くすべての者が熟読してほしい.

私見ではあるが,その中で可及的早期に実現させたい最重要項目を挙げるとすれば,「生涯を通じた歯科健診実施のための法制化」である.中でも,成育基本法の理念に基づく妊産婦歯科健診の早期法制化と併せてのパートナーの歯科健診の実施は,是非とも整備していただきたい.加えて「介護予防事業の中でのオーラルフレイル対策の定着」「歯科医療従事者,特に,歯科衛生士・歯科技工士の人材確保及び人材育成」「都道府県歯との協働の上での日歯会員組織率の向上」が重要と捉えている.

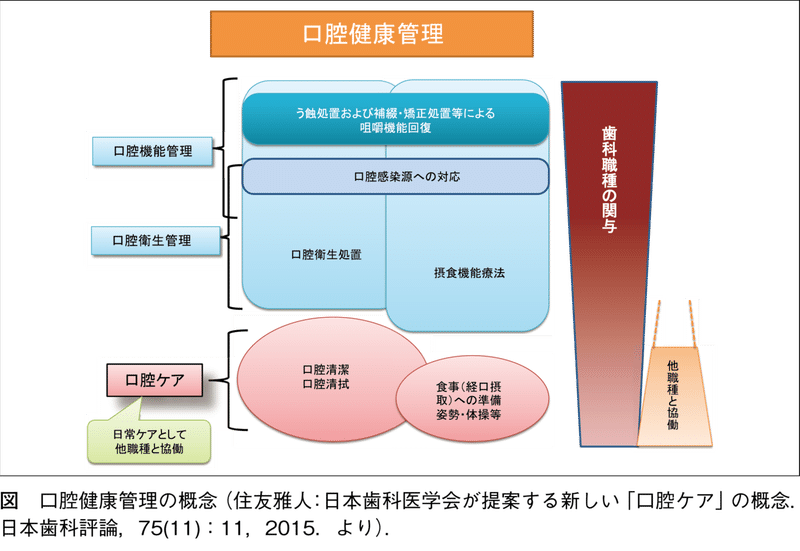

また,歯科医療の需要が治療中心型から管理・連携型に変化していくと推察されている中で,「口腔健康管理」という新しい概念の定義(図)にも注目したい.

若い読者へ伝えたいこと

日歯および日歯連の存在意義と役割は何か? 私たち歯科医師が,学術や技術,また経営等に研鑽を続けるのは当然であり,それぞれに皆努力をされていると思うが,冒頭に述べたように個人で行政等に意見・要望を行っても,実現は困難である.特に,法律,制度,規則等を改正していくためには,組織の力が必要である.診療報酬改定についてもしかりである.

それらに関し,組織の理念を持って折衝を行うのが歯科界を代表する組織体としての日歯であり,日歯連であるが,その理念は,会員の意向に基づくものであることは言うまでもない.すなわち,個人の力では成し得ないことを業界の組織体として行うのが,日歯,日歯連なのである.

昨今,“個を大切にする”傾向にあり,“集団”で対応することを嫌う風潮があるが,「数は力なり」であることを若い読者の方々には理解してほしいものである.一方,日歯・日歯連関係者には,若い歯科医師が積極的に入会する組織を目指して,さらに改革を図って邁進してほしい.

関連リンク

◆月刊『日本歯科評論』2月号

※シエン社でのご購入はこちらから

月刊『日本歯科評論』のSNS

LINE公式アカウント / Facebook / Instagram / Twitter

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?