歯学の行方:イオン飲料を通してう蝕予防を考える

月刊『日本歯科評論』では歯科界のオピニオンリーダーに時評をご執筆いただく「HYORON FORUM」というコーナーを設け,「臨床の行方」「歯学の行方」という2本のコラムを掲載しています. 本記事では12月号に掲載した「イオン飲料を通してう蝕予防を考える」を全文公開いたします(編集部)

櫻井敦朗(1)・新谷誠康(2)/東京歯科大学 小児歯科学講座

1講師 2教授

キャンペーンがSNSで炎上?

2020年5月,コロナ禍のためにさまざまな活動が制限されていたわが国で,イオン飲料を販売しているある企業が自社製品のキャンペーンを始めました.その内容は「寝る前にイオン飲料で水分補給しよう」というものでした.

人は寝ている間も水分を失っており,特に小さい子どもは多くの汗をかいています.睡眠中の熱中症は子どもを中心に起こりやすく,キャンペーン開始当時はちょうど夏場に向かう時期でもあり,“脱水を防ぐために寝る前にイオン飲料で水分補給をしよう”という提言は,一般の人々には「なるほど」と思えたことでしょう.

また,このキャンペーンではイオン飲料を楽しく飲んでいるところをソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に投稿するように呼びかけ,「その中で選ばれた投稿は紹介します」と宣伝しました.コロナ禍で外出自粛を強いられる中,人々がSNSを閲覧する時間は多くなっていましたから,このキャンペーンは宣伝費を多くかけずに効果を得やすい,上手なやり方と思えなくもありません.

しかし,6月に入ってこのキャンペーンが歯科関係者の目にとまり,「とんでもない」という声が,これまたSNSで広がりました.歯科医師だけでなく,歯科衛生士,栄養士などの間でも批判の声が上がり,この企業に直接問い合わせをする人もいたようです.

イオン飲料とう蝕

歯科関係者の間では,寝る前にイオン飲料を飲む習慣はう蝕が多発する原因になるということはよく知られています.イオン飲料には6%前後の糖質が含まれていますが,睡眠中は唾液量が低下するため,糖を洗い流す作用が得られず,う蝕原生菌の産生する酸を中和する効果も得られにくいというのが理由です.また,イオン飲料のpHは3〜4であり,エナメル質が脱灰しはじめるpHよりも低いため,酸蝕症の原因になることも無視できません.

この企業のホームページでは「う蝕予防の観点から,就寝前にイオン飲料を飲んだらうがいまたは歯磨きをお勧めします」とも記載していましたが,これも正しいとは言えません.歯磨きによる歯垢の除去率はよくても7割程度とされており,除去されずに残った細菌が,就寝中にイオン飲料に含まれる糖を利用して酸を産生するからです.小児歯科の臨床では,たとえ寝る前に歯磨きをしても,夕食後に間食を摂取する習慣はう蝕の大きな原因となると保護者に説明しています.

このキャンペーンサイトは6月4日に閉鎖されました.企業には,歯科関係者等の多くの声を聞き入れ,早く対応していただけたものと考えています.

イオン飲料との上手な付き合い方

この一件に限らず,歯科関係者は,イオン飲料を特にう蝕の原因になるとして毛嫌いする傾向にありますが,その一方で,医師は発熱時にイオン飲料の摂取を勧めることが多いようです.イオン飲料にはナトリウムやカリウムなどの電解質が含まれており,発熱時の発汗によって失われる電解質を素早く補うことができるからです.

このためか,あるいはテレビのコマーシャルのイメージからか,「イオン飲料は体に良い飲み物である」という意識が一般の人々の間に少なからずあり,子どもでも成人でも,健康な時にも多飲している例が見られます.イオン飲料は経口補水液と比べて入手しやすく,日常の活動や運動時によく利用されていますが,飲みやすくすることが重視されているため,経口補水液よりも電解質の濃度は低く,糖濃度は高くなっています.

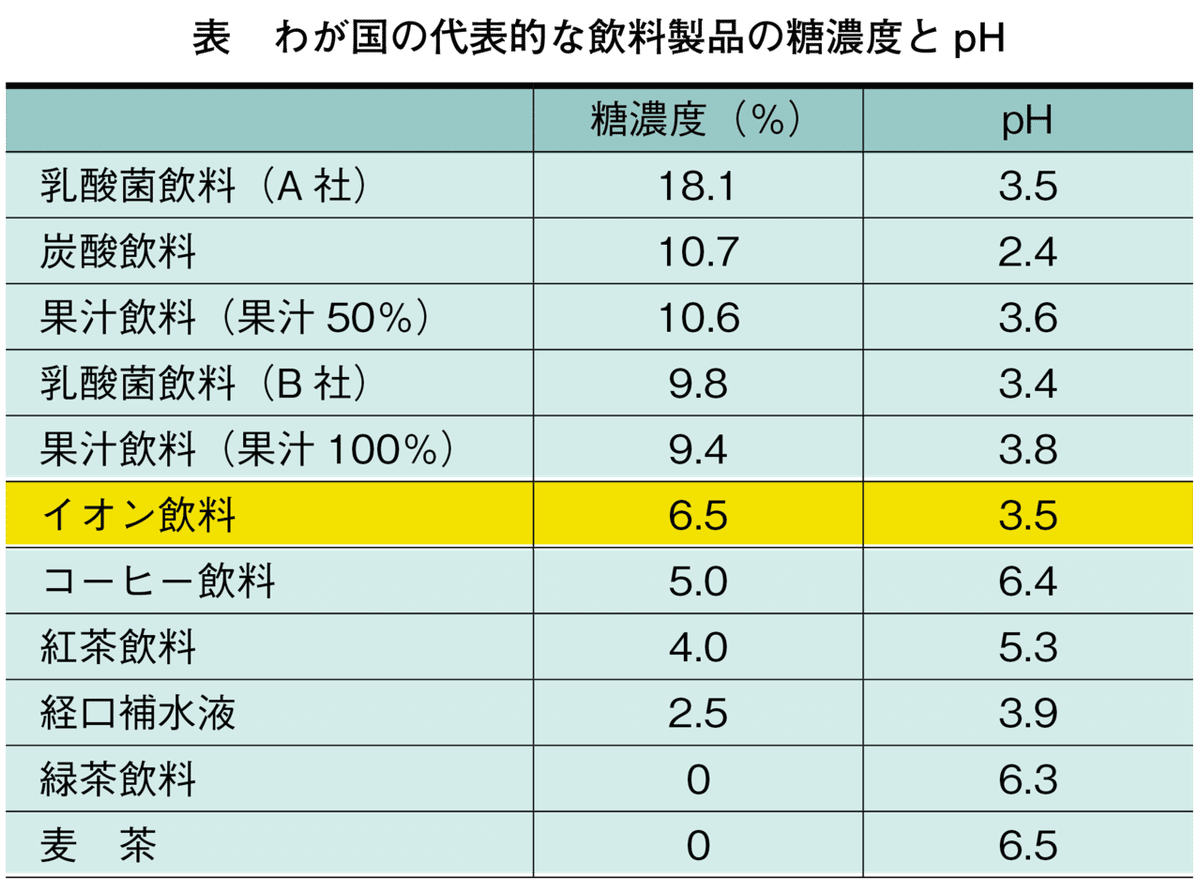

そこで,イオン飲料は炭酸飲料やジュースと同じ清涼飲料水に分類されており,糖濃度やpHも多くの清涼飲料水と変わらないことをよく認識しておく必要があります(表)*1.つまり,イオン飲料がう蝕を引き起こす程度は他の清涼飲料水と同じであり,飲みすぎると肥満や食欲不振,成人であれば生活習慣病の原因にもなる危険性があります.

しかし一方で,医科的にはイオン飲料を必要とする時があることも知っておきたいところであり,歯科関係者はイオン飲料を頭ごなしに否定するのではなく,タイミングと量を選ぶことを指導する必要があります.イオン飲料への考え方については,日本小児歯科学会からも一般向けに提言がなされていますので,ぜひご一読いただきたく思います*2.

キャンペーンから歯科界が学ぶこと

このイオン飲料のキャンペーン名をインターネットで検索すると「歯科医が激怒」とか「悪魔の商法」とか穏やかでない言葉が散見されます.しかし,歯科から国民への情報発信がこれまで不足していたため,イオン飲料の必要以上の多飲とそれに伴う弊害が生じ,十分には改善がなされていないという面も否定できません.企業の取り組みをとんでもないと言う前に,歯科医師が正しい情報発信を続けていくことが必要です.

効果が不明な,根拠の希薄な言説や治療法が突然脚光を浴びてはいつの間にか消えていくことは,歯科界にも多いのではないでしょうか.歯科界の社会的地位の向上のためにも,われわれが国民をミスリードすることがないよう,肝に銘じたいところです.

参考文献

*1 犬飼順子:飲み物で歯が溶ける!?~歯の酸蝕症について.食育フォーラム,10-21,2011年6月.

*2 日本小児歯科学会:イオン飲料とむし歯に関する考え方(令和2年9月3日).

関連リンク

◆月刊『日本歯科評論』12月号

※シエン社でのご購入はこちらから

月刊『日本歯科評論』のSNS

LINE公式アカウント / Facebook / Instagram / Twitter

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?