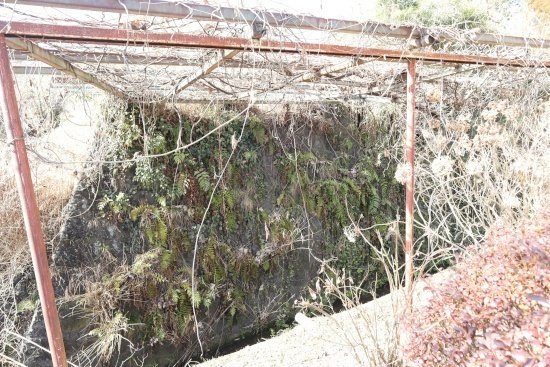

かつてあった馬車軌道「富士軌道」の築堤

静岡県富士宮市にかつてあった富士軌道。

富士山の木材の輸送ならびに旅客を行っていた馬車軌道です。

年表はこんな感じ

明治42年(1909年)11月28日大宮~上井出間が貨開業(貨物のみ)。

明治43年1月28日に旅客認可。

大正元年8月22日上井出~人穴間開業(貨物のみ)

昭和14年廃止許可。

昭和17年廃止’(書類上)

大宮は現在の富士宮市の市街地で、現富士宮駅前まで軌道は伸びていた。

ただ、大正に入るとバスが登場し、早くて安いの旅客はバスがメインに。

貨物の方は木材の伐採が減ったのもあり、大正の前半にはほぼ運行されていなかった模様。

ただ、大正13年の関東大震災のる復旧のための木材特需で富士山の木材も伐採されて

一時的に復活したものの、特需が終わるとそのまま運行停止。

そして、昭和14年に廃止許可がでて昭和17年に書類上での正式廃止。

馬車軌道だったため、道路にレールが敷かれている簡易軌道。

ただ、上井出へは一方に登るので、2時間30分かかったそうだけど

逆に大宮へ降りてくる時は半分ぐらいの時間だったらしい。

簡易軌道だったため、廃線跡はほぼないものの、市街地は軌道跡が現在も

生活道路として残っていて、勾配緩和やカーブがまさに鉄道と言う感じの線形になっています。

かつて探索した場所をGoogleのマイマップにまとめてあります。

廃線跡らしい後がほぼない富士軌道ですが、唯一廃線らしい場所がありまして

それは川を渡るために作れた築堤。

長さは数十メートルですが、しっかり残っているんです。

その前後は全く痕跡ないですが、河川工事が行われる前は対岸にも

残っていたそうだけど、蛇行していた川を直線化したのでその時に消滅。

河川工事がいつ行われただけど、1976年の時点ではまだ未着工。

そして1986年には現在の形になっているので、この10年の間に行われた思われる。

その間に何があったというと、1979年に4月8日と5月7~8日に2度にわたり大沢崩れの土石流による潤井川下流域の被害。

さらに10月19日も潤井川をはじめ、富士山周辺の川の流域で大きな被害が発生。

これを機に、河川の直線化が行われたんじゃないのかなぁっと思う。

あと、富士山の砂防工事もこの最後に行われて、現在では土石流による被害はでていない。

なので、1980~1986年の間に工事が行われてたと見ています。

川に架かっていた橋がどんな橋だった迄は不明。

多分、木橋だったと思いますが資料がないです。

富士軌道に関する資料は限られているので、Wikipediaに出ている情報がほぼと言った感じです。

何度か図書館で調べてましても、特に新しい情報はありませんでした。

最後に残っている築堤です。

距離としては数十mですが、かなりちゃんと残っています。

河川改修前は川に面していました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?