上妻博之著・加賀山隼人佐と小笠原玄也昭和31年(1956年)7月、原文書活字化

原文書活字化 髙田重孝 指導監修 児玉雅治

【原文書】

加賀山隼人佐と小笠原玄也

昭和三十一年七月再記

上妻博之集第四に収録 熊本県立図書館所蔵

加賀山隼人佐と小笠原玄也

目次

一 緒言

二 花岡山の墓石

三 加賀山隼人佐興良の家系

四 加賀山隼人佐興良の人物

五 加賀山隼人佐興良の殉教

六 小笠原玄也

七 加賀山みや

八 殉教者の遺書

九 切支丹検挙の懸賞

十 小笠原玄也一家の殉教

以上

加賀山隼人佐と小笠原玄也

緒言 熊本 上妻博之

クラッセ氏の西教史やパジェス氏の日本切支丹宗門史等が有って、小西・加藤両氏時代までの事は随分書いてあるが、殆んど皆、外国の文献に依ったものである。それで何か日本の文献に依って研究されるものは無いかと考えて見出したのが此の加賀山隼人佐と小笠原玄也の事件である。然るに之等の事件も多少の資料はあるけれども、扨て大事な宗教上の事になると皆目分からない。

扨て大正十年頃、加賀山隼人佐と小笠原玄也との事蹟調査を終わった頃、東京の山本秀煌さんが熊本に来て、加賀山一連の事蹟を調査して帰られた。其の時、私の調査しておいた資料を全部提供したところが、山本さんは其の該博な史実と透徹した史眼とをもって縦横に潤色して、西教史談大正十五年版に掲載された。

昭和二十三年、キリシタン研究第三輯に、長崎純心大学の教授 片岡彌吉氏は『小笠原玄也一件』と題する論文を発表された。片岡氏の論文は細川藩の文献に加えるに外国の資料をもってし、且つカトリック精神を体得して評論されたので小笠原玄也事件が従来のものより一層精確になった。

昭和二十四年、ザヴエル来朝四百年記念会のとき、聖心女学院で私が『細川藩の切支丹』を講演したところが、八代市の十条製紙の永松豊三氏の好意で、『細川藩の切支丹史』を十条製紙の雑誌 『夕葉』の特別号として出版された。これで禁教令発布以後の細川藩の切支丹類族の概略を説明したものである。

扨て今度、西教史談と片岡氏の論文と私がその後に得た資料とを用いて『加賀山隼人佐と小笠原玄也』という論文を書いてみた。両者の間に重複するところもあろうが、地元の事蹟であるから花岡山や禅定院寺の地名が出てきて、多少興味がありはせぬかと思う。

しかしながら生来文章の拙劣な上に多少考証のため、冗長となって読者を飽かせはせぬかと心配しながら筆を執った。

昭和三十一年七月十八日 上妻博之識

加賀山隼人佐と小笠原玄也

一 花岡山の墓石

細川氏の旧城下 熊本駅の北方に高さ百三十米ばかりの小山がある。それは有名な花岡山で、その山の東側の中腹に招魂社があって、その西背後に官軍墓地がある。そこは明治九年神風連の暴動に戦死したり、殺害されたりした官軍軍人や縣官等の遺骸を葬った所で「ダンナハイケナイ、 ワタシハテキズ」の主人公である、其のイケナかった旦那の墓標も堂々とその場所に聳えている。それは神風連のために寝込みを襲われて、遭えない最後を遂げた当時の熊本鎮台司令官 種田政明陸軍少将の墓石である。この官軍の墓地と一条の小径を隔てて南側の路傍に一個の異様な墓石がある。丸型の自然石でその表面に 加賀山隼人正興良娘墓 と彫り付けてあるが、それは如何なる由緒の墓石であるかは久しく疑問の種となっていた。然るに段々穿鑿が届いて昔の切支丹殉教者の墓であることが分かった。果たしてそうだとすれば墓石は貧弱であってもその殉教精神は実に堂々たるもので、吾人をしてそぞろに感涙にむせばしむるものがある。

加賀山隼人佐興良一族の後裔、興純氏の花岡山墓所記によれば

『隼人息女の墓 祇園山三本松の上にあり(註一) 右は文政年間に見出したる処なり。方三尺重ネ壱尺の切石、土台石にて仏石はなく、前に尺方の拝石あり台石に加賀山隼人正藤原興良息女墓と彫ってあったので一族始めて知る処にて、自然石丸形なるを墓石の上に置き仏石となし、石尺不足に付 藤原の二字を省き、彫刻せしなり。此墓所が如何にして此荒野の山上にあるや、一族心頭に懸かる所なりしに、近年小笠原宥氏(六千石)の話に同家より隼人の養子となりし人ありとの事より同家記の書抜を乞別紙添置所なり』

右の記録によると、元は土台石の上に置かれた丸形の自然石は加賀山家の一族によって建てられたもので、その碑文には唯『藤原』の二字を欠くのみである。又此の墓所記に添えてある小笠原家の家記の書抜きは左記の如くである。

小笠原家記之内

小笠原興三郎後玄也秀次

右興三郎は少斎三男にて長兄小笠原長元は則秀清(少斎)の相続なり。二兄は長良なり。但し秀次(与三郎)は長元より宗門の義に付義絶となる。

雑記与三郎に関する條南方吉利支丹大将を南蛮国に送る(此條意味不明)(註二)

家老七千石加賀山隼人の養子となる。元和の頃、豊前小倉(細川家旧領地)に於侍帳に弐拾参人扶持小笠原玄也なるものあり(中略)

根元舅加賀山何某邪法を進め其後 雖断一端(一旦断るといえども)同意してヒキョウ也と云て御刑法被仰付候共変心不仕候とて達て申候故御仕置。

又 熊本藩年表妙解公の條に(北岡御邸内御文庫掛り長堀清一郎氏談)

寛永十二年十二月二十三日禅定院に於いて(今の禅定寺なり)小笠原玄也夫婦子供以上十一人、女房下女四人御誅伐とあり、今師団墓地也、其頃は荒野の刑場なりしならん。

禅定院にて死刑の申渡ありて祇園山(花岡山也)の荒野にて刑せらるるは近くまで牢屋丁にて死刑申渡ありて井手の口にて刑せられると同様なりしか。此辺御一新前迄は荒野にて正月飾り焼き(ドードヤ也左義長也)古町町人の出浮所にて飾り焼きの賑わいたる所にて、刑場たりし頃迄は、阿蘇殿松(三本松)是にも同様の所なりしか。

以上の記録にもとずき更に西教史切支丹大名記の諸書を参考すれば、加賀山隼人の娘は小笠原与三郎(玄也)の妻となり、夫婦子供一同が殉教したのは明白であるが、その墓石の女主人公が果たして玄也の妻女であるかどうかは少しく不明の点もあるが、其の墓石が刑場に埋没して居て、唯台石にのみ碑文の彫刻しあるを見れば何か憚る所があったので刑余の人の墓石たるや明らかである。勿論加賀山隼人自身が切支丹の殉教者であるから、其の息女が後にまた殺戮されたのは当然で、それが玄也の妻と同女であると断定なし難いようではあるが、旧幕府時代には女子は嫁しても其の生家の姓を名乗るのが通例であったし、其の他前後の関係より推察すれば十中八九までは確かである。(以上西教史談節録)

さて大正四年七月加賀山八家の人々が六寸角長さ六尺余りの石碑をその墓側に建てた。 そして其の正面に『弐百八十年記念加賀山隼人正興良之息女、寛永十二年十二月二十三日歿』と刻み、裏面に同族八家の姓名を彫った。

其の後、昭和十一年三月、熊本市手取本町カトリック教会を中心とする一団の人々が米原鶴太氏の肝いりで顕彰碑を建立しブルトン福岡司教の司式で玄也等殉教者の三百年記念慰霊祭を執行した。碑は徳富蘇峰の題字、米原鶴太撰文、菊池直人書である。(以上片岡氏)

前述花岡山の墓所記に言う祇園山とは往昔此の山頂に祇園宮を祀ったので祇園山と言う。今でも山頂に祇園平(ギオンビラ)と言う所がある。なお此の祇園平の南側崖上に鐘掛松と言う老松があって、昔加藤清正公が熊本城築城の時、人夫を指揮するため此の松に鐘を掛けて撞き鳴らしたと言う伝説があるが、なお又、それよりも基督教に由緒深い事は此の松の側の祇園平で、明治九年(一八七六年)熊本バンドの若人達が結盟して西日本基督教発足したと言う因縁である。

花岡山墓所の主が与三郎玄也の妻ミヤであると言う直接の証拠はない。然し文政以来、加賀山一族の人々はそれが玄也の妻ミヤの墓所であることを信じて疑わない。

加賀山隼人には三人の娘が会って、霊名「フロイジア」「アンナ」「ルシア」とあるが、一人は玄也の妻みや、一人は奥田権左衛門の妻で早く小倉で死んでいる。一人は後藤又一郎(註三)に嫁している。後藤家の丹那寺は泰厳寺であるけれども、過去帳にも墓地も判然としない。

花岡山の墓地は玄也等一家の殉教地であったので、みや夫人を始め玄也一家の屍を葬ったものであろうし、そして玄也の名を記さず加賀山隼人正息女墓としたのは、刑死一家の主人たる玄也の名を記すのを憚ったのと、加賀山主馬が中心となって建てたので隠したのであろうと思われる。(片山氏考)

花岡山が玄也等の殉教地であることは諸書に処刑の地名を書く時は花岡山とし、寺名を書く時は禅定院としてある。

註一 三本松は一名阿蘇殿松と言って招魂社東登り口の前に在ったが、既に枯損して記念碑のみが残っている。この松は阿蘇惟光が(文禄の役の際の)讒言のため、秀吉の命によって殺された(自刀させられた)記念木である。詳細は肥後国誌に在り

註二 『南方吉利支丹大将を南蛮国に送る』とあるのは、異本小笠原系図の記事で、隼人、玄也、左太夫政英等を混同誤記したものである。左太夫正英は隼人佐の弟、源左衛門政房の次男で呂栄(ルソン)に渡った人である。即ち左太夫正英は主馬可政の兄である。

註三 切支丹の類族親縁住所替縁付離別剃髪名替宗旨旦那寺替二季御断帳(寛永二年十二月六之帳之時)

一、転切支丹加賀山隼人孫後藤又一郎妻之伜後藤三之助当酉八月剃髪法名一峰と申候。「後藤又兵衛子佐太郎申分」によれば、又兵衛には三男三女があり、長男は佐太郎と言い、疱瘡にて身体不具となり日蓮宗の僧となった。次男又一郎は、父又兵衛が黒田家を立退いた後、細川忠興公にお頼みして高野山に登った。三男は三浦久馬助と言って松平相模守に仕えた。三女中二女は他家へ嫁し、末娘は久馬助の育となった。

後藤又一郎には三男子があって、長男興兵衛は忠利公に仕え、次男三之助は剃髪して僧となり、三男は小源太と言った。

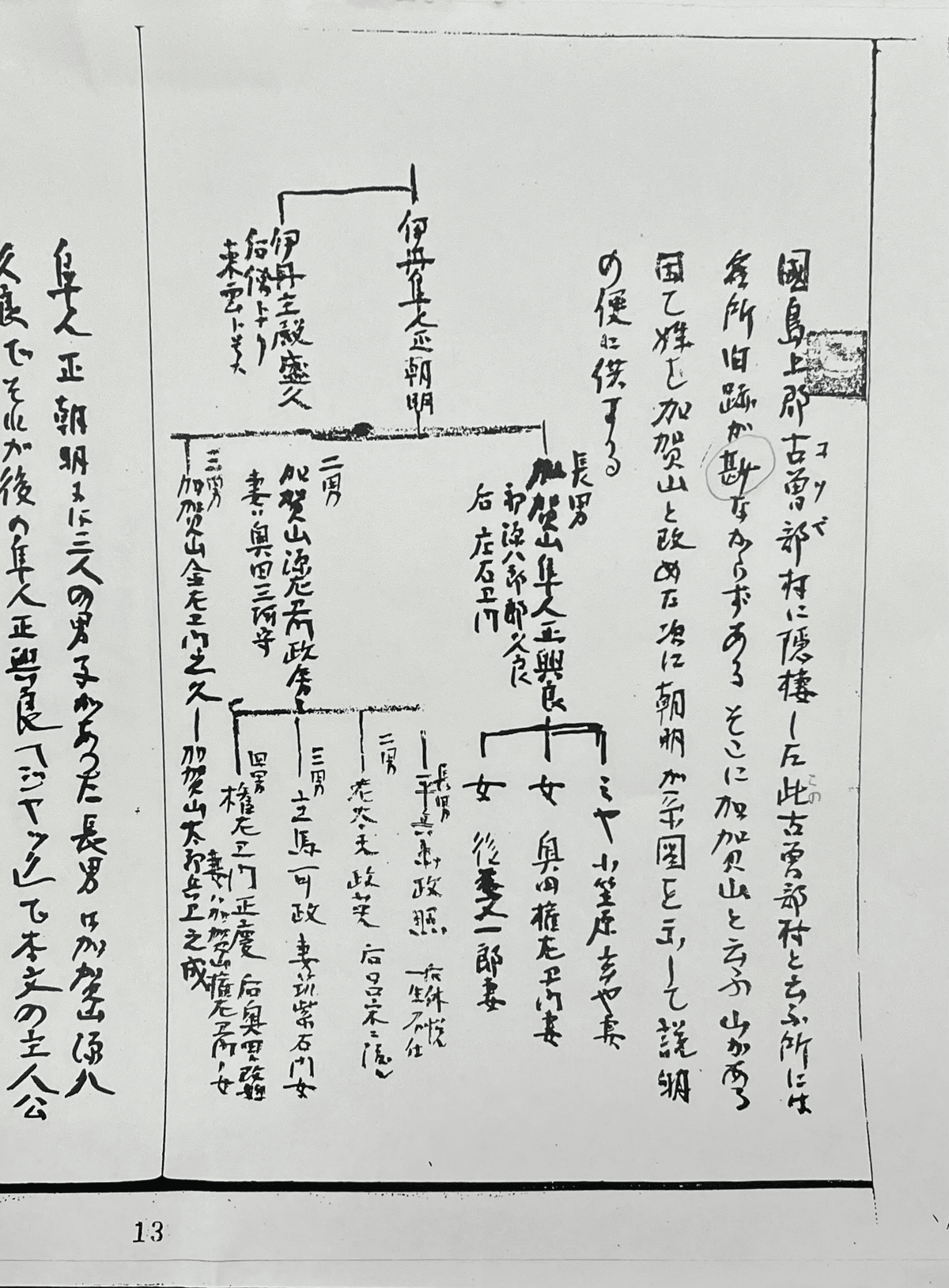

二 加賀山隼人佐興良の家系

加賀山氏は藤原姓で摂津国伊丹城に居住していたので、伊丹を氏とした鎌倉時代以の旧家である。享保の頃、伊丹次郎親興と言う人があって兵庫頭と称し、足利将軍義昭に従い摂津国で三百貫の地を賜り、永禄十二年(一五六九年)正月六条本国寺桂川の戦いに功を立て、相継いで伊丹城に居た処が、天正二年(一五七四年)荒木摂津守村重と確執を生じて遂に敗れ伊丹城を明け渡して流浪の身となり、兵庫頭を始め一族郎党散々になった。

その一族中伊丹隼人正朝明、同盛久と言う兄弟があって、其の時逃れて同国島上郡古曽部(こそべ)村に隠棲した。此の古曽部村と言う所には名所旧跡が少なからずある。そこに加賀山と言う山がある。因って姓を加賀山と改めた。次に朝明が系図を示して説明の便に供する。

みや 小笠原玄也妻

長男

加賀山隼人正興良 二女 奥田権左衛門妻

初源八郎久良 後庄右衛門 三女 後藤又一郎妻

長男 平兵衛政照(後休悦一生不仕)

次男 左太夫政英(ルソンに渡る)

三男 主馬可政(妻筑紫右門女)

四 四男 権左衛門正慶(後奥田改姓)

隼人正朝明には三人の男子があった。長男は加賀山源八郎久良で、それが後の隼人正興長『ジャック』で本文の主人公である。次男は加賀山源左衛門政房で、その子供には切支丹との関係者が少なくない。三男は加賀山金左衛門之久で、初め小西行長に仕え七百石を領知していたが、其の子太郎兵衛之成は初め柳川城主田中筑後守に仕え、後に加藤忠広に仕え、寛永一年細川忠利公に召出された。子孫今猶連綿としている。

朝明の弟盛久は後に出家して東雲と号し、古曽部村の象王山伊勢寺と言う禅寺の住職となって一生を終わった。

隼人佐興長は初め高槻の城主高山右近長房に仕え天正十年(一五八二年)山崎の合戦の時、源八久良は十七歳で高山右近に従い戦功を立てた。後に名を少右衛門(庄右衛門)と改め、奥州会津に下り、蒲生飛騨守氏郷に仕え相当に働いた。後、丹後宮津に至り細川忠興公に仕え諸所の戦い於いて手柄を立てた。 慶長五年(一六○○年)美濃国岐阜の城攻に戦功あり、関が原の戦いにも戦功があるから知行六千石を賜り、御諱の一字興の字を賜り、隼人佐興良と改めた。元和元年(一六一五年)八月十九日小倉で殉教した。時に年五十九。(以上 加賀山嵩氏家記)

墓地は豊前国田川郡香原加賀美山八幡の付近にありと言うけれども判然としない。(加賀山典純著 加賀山氏画伝)

隼人佐に三人の女子があった事は前記の通りである。

加賀山源左衛門政房は朝明の二男で隼人佐の弟である。初め高山右近に仕え、右近の追放後、小早川秀秋に仕え、慶長五年(一六○○年)細川忠興公に召抱えられ、寛永元年(一六二四年)正月没した。妻は奥田三河守藤原忠髙の女である。後年加賀山一党が類族であることを憚って奥田を名乗ったのは此の縁故による事である。

源左衛門には四男があって、長男は平兵衛政照と言い、剃髪して休悦と称し病弱の為め一生仕えなかった。五男二女があって、本書資料の所有者加賀山嵩氏等、平兵衛の子孫である。

源左衛門政房の次男は左太夫政英と言い、後に呂栄(ルソン)に渡った。寛永二十年(一六四三年)筑前国大島に密航して来て捕らえられた『南蛮伴天連イルマン同宿白状の覚え』の中に、『呂栄には日本人の伴天連四人有を其の内一人は豊前国加賀山隼人親類にて、隼人は先年大罪に逢申候。此親類の伴天連日本へ渡し可申との儀にて候』とあるのは、此の左太夫政英の事であろう。

源左衛門政房の三男は主馬可政で禄は千五百石、妻は筑紫上野介広門の女で男子が三人あり、加賀山画伝の著者、加賀山興純氏は此の主馬の子孫である。 源左衛門政房の四男は権左衛門正慶で禄は三千石、母の里方、奥田を氏とした。このよように兄主馬よりも高禄を戴いて他姓を名乗ったのは、権左衛門が力量の勝れて居たためでもあろうが、ひとつには妻が隼人佐の娘であったので、それとなく隼人の跡を立てさせる意図であったろうとの説もある。この女は豊前で永眠したので権左衛門が肥後に来る時は後妻を迎えていた。 (此の項 加賀山権左衛門家記)

三 加賀山隼人佐興良の人物

隼人佐興長は朝明の長男で、初めは源八郎久良と称し、後に少左衛門又は庄左衛門と称した。初め攝州高槻城主高山右近長房に仕えた。右近はもと加賀山の仇敵たる荒木摂津守村重の幕下であったが、荒木が信長に叛いた時、織田家に帰順した人であるから隼人佐は適当の主君を選んだと言うべきである。天正十年(一五八二年)六月十二日、羽柴秀吉が明智光秀に対し山崎で信長の弔合戦をした時、主君の高山右近は秀吉方の先鋒となって勇戦したのは人の良く知る所である。其の時隼人佐は十七歳の初陣で奮戦して敵の首を挙げること数個、抜群の功名をなして其の武勇を認められた。其の後高山家を去り名を少左衛門と改め、奥州に下って蒲生氏郷に仕えた。それから細川家に召出された。其の時は(註一)細川家が丹後を領していた頃で隼人佐は二十四、五歳の若盛りであった。大方天正の末年の頃であろう。隼人佐が細川家に仕えてからも戦功を立て、其の名を現わすに至った。

文禄元年(一五九二年)朝鮮慶尚道岩山城では牧、沢村、有吉の諸勇士と競争して城乗りをしたこともある。 (松井帯刀殿家記二十三項)

隼人佐の名が細川家の記録に出てくるのも文禄元年(一五九二年)朝鮮の役からである。

慶長五年(一六○○年)関が原の役には牧左馬之允等と先陣を競そうて槍を合わせ抜群の戦功があったので、松井、有吉、牧、沢村、等数名の殊勲者と共に、無役の知行を戴いた。其の時隼人佐は二千石を賜り、名を隼人佐と改め、御諱の興の一字を戴いて、隼人佐興良と称する事となった。

慶長七年(一六○二年)忠興公が中津から小倉に移られて隼人佐は豊前国下毛郡の郡奉行となり、禄六千石に加増され愈々(いよいよ)重用される事となり政治上の枢機にも参興するに至った。

隼人佐は豪勇で才幹ある武将であったばかりでなく、詠歌、有職故実等文雅の道にも相当の趣味を持っていた。『細川幽斎公に奉請候御諚條々』と言う小冊子があるが、これは隼人佐が幽斎公に礼式等に関する不審を御尋ね申上げた書である。

慶長十二年(一六○七年)五月、飛鳥井雅庸卿が忠興に四本の掛松の一色免許證状御伝授があった後、七月七日小倉の御本丸で蹴鞠の御興行があり、終わって和歌の御会が開かれた時、幽斎公、忠興公、安国寺和尚、志水宗加、松井式部(叔父悪兵衛ノ養子ニナル・志水宗加三男也)と共に和歌数首を奉ったが、隼人佐は其の歌会で発声の役を勤めた。

隼人佐の兼題と当座とは次の通りである。

詠松添栄色 兼題 加賀山隼人佐興長

立馴れん千代のためしと庭に植し

影も木深き相生の松

寄海恋 當坐

千尋より深きおもいの海はあれど

もらしそむべき言の葉ぞなき

此の歌巻は『細川三斎公四本懸加和歌巻』と題して巻物となり、元は宇土の細川家の家宝であったが今は熊本市菊池行夫氏の珍蔵である。此歌は綿考輯録巻五に載せてある。

隼人佐が切支丹の信者となった経歴についてはパジェス氏 『日本切支丹宗門史』元和五年の項の註二に『彼は摂津国高槻の城下町に生まれた。十歳の時、彼はルイス・フロイス神父の手で洗礼を受けた。彼は他のキリシタン達の父のようで、またイエズス会の大切な保護者であった。』と説明している。

忠興公御年譜第三に『伽羅奢様(ガラシャ・忠興公夫人)始めは建仁寺の祐長老に三十四、五則参学被成しが忠興公大徳寺の参学よりは心安きものなるべしと被仰候、其後加賀山庄右衛門(隼人佐也)が母吉利支丹にすすめ申候しが、常々殊の外物祝いを被成候て軍しげく、事騒敷時分武具衣装之事に附けても日を余り御選び被成はかの行かぬ気之毒さに吉利支丹は物を打破りにして、はか行くへしと被思召、其時分迄は御法にてはなし共に進めて彼の宗門に被成しが後には無用なりと被仰けれども最早御聞込有て御承引なかりしなり』とある。伽羅奢夫人の切支丹に入った年代に関しては大に相違している点があるようだ。何故なれば西教史や其他の記録によると伽羅奢夫人の洗礼を受けられたのは天正十五年(一五八七年)で加賀山家がまだ高山家、蒲生家にいた頃であるからである。併しながらこの記事は大変興味のある話である。且つ隼人佐の母も信者であった事がわかる。

随而加賀山一家は皆切支丹を奉じて居ったもので、カルシムの殉教記やパジェスの日本切支丹宗門史に在るが如く、隼人佐は幼い時から切支丹に入っていたものである。

隼人佐が仕えた主人を見ると高山右近を振出しに蒲生氏郷、細川忠興と歴仕し切支丹大名か、又は切支丹に縁故のある主人を選んで忠勤を励み、到る所で抜群の功名を顕わした事などから考えれば、その信仰上の用意周到であったことが知られる。

慶長十五年(一六一○年)江戸城修築の際、細川藩の作事奉行として細川家の持場を監督していた時、度々将軍秀忠に接見する機会を得た。そして談たまたま宗教上の事に及ぶと『臣の基督教的信仰は世界の何物よりも尊いものである。』と言って将軍を驚かしたと言う事である。(切支丹大名記)

又隼人佐の武士としての人格は模範的であった記事も残っている。とにかく隼人佐は有力な切支丹武士で細川家では御家老格の資格と尊敬とを受けていた人物である。

註一 忠興公 天正十七年(一五八九年)丹後一国を領す。

四 隼人佐興良の殉教

徳川幕府の切支丹の対する取り締まりが段々厳しくなってきて、終に慶長十八年(一六一三年)十二月有名な伴天連追放令が発布され切支丹宗門は厳禁された。次いで翌年正月幕府は大久保忠隣を京都へ、山口駿河守を島原へ遣わし、切支丹の徒を検挙し始めた。そこで諸藩主もまた其の領内の切支丹を処分せねばならぬようになった。

細川忠興公が慶長十九年(一六一四年)正月二十三日附けを以て、江戸から在国の家老共に遣わされた其の手紙に

一、 大御所様(徳川家康)明二十一日江戸被成御立、駿河へ還御に候、路次中御鷹つかはせられ又熱海へ御湯治とも申候間駿府へ御着の時分はしれ不申候事。

一、 大御所様一段御息災にて目出度候事。

一、 我々事一昨二十日之夜御暇乞に罷り出候処、御目見衆数多候つれ共たれも御目見不被成被立出候跡に我々一人おくの御座所に被召寄種々様々御懇之御諚ともにて頓て駿府へ罷越候へ、重て御茶をも可被下由御意候、如此之上に惣て御普請衆に不構我々は可上と満足申候。 乍去余今隼人(註一)蔵人不着候間此両人まち付御普請の手廻申しおき候てから可上覚悟候事。

一、 一昨日雁取之御鷹鴨取之御鷹二もと御鷹の鶴一つ被為拝領候。忝儀共候、仕合無残 所候可心安候事。いか様不届之重り候由事。

一、 公方様(秀忠公)よりも土井大炊殿を以て種々忝御内意共に候不可有気差事。

一、 大久保相模身上相果候、小田原之城、安藤対馬守受取に昨暁被越候、子息何連も方々へ御預之由に候。曲事の題目末くれ不申候。

一、 此外珍敷儀無之候。

一、 式部に申候、十二月二十五日の書状相届被見候事。

一、 ばてれんもんと、ことごとく日本の地御払之事に候。我々下国次第国中改可申候得

共、先に郡奉行に申付ばてれん門徒ことごとく付立おくべく候。我ら下り候てから手間の不入様に念を入申べく候。其内ころひ候ものはくるしからず候。ころばざる者は下国次第惣様如御法度申付候間、可得其意候、侍共之儀異見を申ころひ候様に可仕儀肝要に候。

一、 くるすたうをはじめ伴天連のはか、国中うちくづすべく候。不及申念を入べく候。

きくの郡の分は右馬介奉行を出し念を入くつさすべく候。残は郡奉行に可申候事。

一、 清水の廻りに杉をささせ候事、くはんき院被存候間、次郎兵衛、助太夫に相談候間極て能所へささせ申べく候事。

一、 爰元一段静かにて明日二十三日藤堂和泉守所にて我等に見せらるべき由にて能挙行にて候。尚跡より追々可申候。

正月二十二日 御 判

長 岡 右馬之介殿

小笠原 民部少輔殿

長 岡 勘解由殿

藪 内匠

村 上 八郎左衛門

牧 左近殿

中 路 周防殿

加 納 曲斎殿

長 岡 式部少輔殿

尚々此書中、少兵衛越後其外物頭共に不残可申聞候。

以上 (新撰御家譜原本忠興公巻八)

いよいよ細川家の切支丹せんさくは厳しくなった。十字架や塔はこぼたれた。伴天連の墳墓はくづされた。切支丹の検挙せらるる者続々相躓き、或いは転宗し、又は殺戮された者も少なからずあった。そこで切支丹の頭目たる隼人はどんな処分を蒙ったのだろうか。

武徳編年集成慶長十九年(一六一四年)三月七日の所に

『板倉勝重羽書到来耶蘇宗門制禁巌密故當春加賀利常朝臣禁錮伴天連高山右近友祥入道南坊内藤飛騨守如安等送洛陽以後細川忠興朝臣亦検送、加賀山隼人始之耶徒百七十余人入置獄舎胥議山口但馬守雅朝糾断て罪科決定之趣委曲注進之依之重被上間宮権左衛門伊洛之間熟計て右近始高山族重科徒男女百余人、山口間宮携之遣長崎可放流西洋国残党七十余人可(?てき摘)流奥州津軽外濱旨釣命之趣老臣呈奉書に板倉勝重』云々とある。

それによると細川忠興は其の家臣加賀山を檎送したとある。そうして彼は高山右近や内藤如安等と共に西洋(ルソン、マカオの事)へ流されたことになっているが、事実は大いに相違している。前に掲げた忠興の手紙に『今に隼人、蔵人不着候間此両人まち付普請の手廻申をき候て』とあるが、隼人は加賀山で、蔵人は益田である。彼等が江戸城の普請に参加する為に江戸に来るのを忠興は待ちわびて居る意味である。それは慶長十九年(一六一四年)正月下旬の頃であるが、其の後隼人は江戸へ到着して普請のことを奉行していたものと見える。

切支丹大名記には 江戸城修築の仕事に参加していた加賀山隼人佐は絶えず将軍秀忠と接触する機会があって基督教信者の信仰は全て世界の善良なる何物よりも高価である事を陳述した云々とある。

パジェス氏の日本切支丹宗門史慶長十五年(一六一○年)の部には能く其の辺の消息を伝えている。『豊前と豊後一部の大名越中守殿(細川忠興)も同じく江戸から家老に書を寄せ、一層断然たる言葉で命令を励行せよと命じた。城下の小倉には夥しいキリシタンが居たが城郭外の神父達の墓地にある礼拝堂は焼かれた。多数のキリシタンが転び、殊に婦人は遊郭に遣ると威喝されて弱った。抵抗した人々の事は秘密にされた。ディエゴ加賀山隼人は此の教会の最も強固な支柱であり、同時に同国で最も有名な武将で当時江戸に在って築城の指南役として仕えていた。若い将軍は彼を槍玉に挙げようともしなかった。ディエゴの夫人アガタは書を送って彼を激励した。彼等の女婿小笠原興三郎玄也は奉行に責められたが勇敢に抵抗した。越中殿は身内の者故許して遣わせと命じた。町内に住んでいた若干の哀れな百姓達は国内に追放された。』

浦川和三郎司教訳 元和五・六年度(一六一九・一六二○年)耶蘇会年報七○~七五頁には次のような記事がある。

『ディエゴ夫人アガタは書を送って彼(玄也)を激励したが、彼女は又豊前在国の隼人の部下達を激励している。隼人は越中殿の諸将の中で確かに第一人者であり、そのため多くの禄を受け、その大部分は自分の部下の技術や武功に応じて分けた。(彼は配下に多くの兵卒を有し、それは全部キリシタンであった。)此の中江戸に赴いたのは極く僅かで他の者は隼人が禄を受けていた所に住していた。初めて此の嵐が捲き起こされたのは隼人の妻アガタは市の多くの者がこれらの兵卒たちを欺き驚かしたと聞き、書面を送って『覚悟を定めて欺かれ変心しないよう、又夫隼人に対する忠誠の後に何かの禍が起こりはしないかと心配してはならぬ。何故なら夫はそのために全ての禄を失っても、それを大きな恵み、無上の福と考えている。又私も夫の気持ちをよく承知している。彼は神を愛するために多くの不自由を忍ばせられるのを何より愉快なことと考えている。』と言った。このいとも高貴な夫人の忠告は非常に効果があった。というのは多くの中から三人だけ倒れて他の者は皆強く雄々しく信仰を守ったからである。(以上 片岡彌吉氏による)

又同年(慶長十九年・一六一四年)十一月大阪冬の陣が始った時、忠利公(忠興公嗣子)

は将軍秀忠に従って江戸から直ちに大坂に出陣されたが、忠興公は漸く十二月二十九日に小倉を出帆されたので冬の陣には間に合わなかった。加賀山隼人佐は薮内匠と共に一方の大将となり人数弐百五十八人を率いて三番船に乗り込んでいた。

又翌元和元年(一六一五年)五月大阪夏の陣起こるや隼人佐は薮内匠と共に忠興公の一番備えとなって、陸路中国から大坂に向かった。又其の年の六月、忠興公が豊前で将士の論功行賞の評議を開かれた時、隼人佐は他の老臣等と共に其の評議に参加した。これらは忠興公の御年譜に記載してある事実で固より確かなものである。それで隼人佐は其の頃迄は切支丹の件に就いて何の御咎を蒙っていなかったことは明白であるから、高山右近等と共に海外へ放たれたとあるのは間違いである。然るに其の後の御年譜には彼の名前が出てこない。彼が切支丹に就いて処分を受けるようになったのは其の後、即ち元和元年六月以後の事であらねばならぬ。

西教史一六一九年(元和五年)の記事に

『豊前の国に於て、二名の貴紳耶蘇基督の為に命を致せし事を説くべし。一人はジャック加賀山隼人と称する人で日本教会の柱石なり。先年既に家財邸宅を没収せられ家族と共に矮屋中に禁錮せらるれども、前に大廈高楼に住せし時に勝り泰然として常に喜色あり。国主某候(忠興)は隼人をして聖教を棄てしめんと欲し、百方手段を尽くすと雖も之を肯せさるにより此歳遂に死刑を命じたり。』とある。(パジェス氏の日本切支丹宗門史には更に詳細也)

此の記事によると隼人佐は元和元年(一六一五年)六月後間もなく禁錮されて居たようである。それは勿論主君忠興公の説諭に応ぜず頑として切支丹を転ばなかったからであろう。そうして其の間忠興公は百方手を尽くして改宗を促されたが、どうしても改宗しなかったから、徳川氏の手前止を得ず涙を流して馬しょくを斬るの場合に至ったのである。

細川家中に伝わる説に『御家士の内にも切支丹宗門も多く有之候が、中にも加賀山隼人は深着の者にて御仕置被仰付候由に候へ共、此節は一旦ころび候と相見へ、大坂落着後迄も御懇の程は数通之御書にも見へ申候。伴天連門徒転び不申故を以切腹被仰付、または公儀囚人と成り、西洋国へ被遣候など説は有之といへ共年月も知不申虚実も難分候、尤も隼人被誅候事を山本三郎右衛門(註二)被仰付御道具など被下候事有候由』

又堀内伝右衛門(註三)覚書に『加賀山隼人は切支丹宗門ニて妻子十二人切腹、田中古又助介錯彌六兼元刀ヒケズ右之刀見申候、今又助所持なりと云々』

是等も年月は分かり不申候、外に加賀山の一類後に奥田と改、今も其子孫多候得共、隼人が事は慥成申伝も無之由に候。其内一人奥田太郎兵衛実弟吉田嘉右衛門噺に切支丹一統に被禁候節忠興君於御陣中隼人え之御意に御自身にも切支丹御ころび被成候間、隼人も其旨相心得候へと、被仰候二付、奉畏候(?途とて)ころび候処、年来信仰いたし候宗旨をいかに主命なればとて容易ころび候事隼人常の振廻にはちがい候など評し、何とか憶したる様にもきこへ候と也。此事を隼人承つた夕べ是非に及ばぬ次第なりとて忠興君に申上、再び切支丹に立ちかえり切腹被仰付被下候様にと奉願候二付再三之御異見被遊、有功のもの故惜しく被思召色々御宥被成候へとも承引不仕候間、終に切腹被仰付候と云々。此事実説にて候ハバ御陣中にての御意と言うは大坂に御出勢の砌にても可有之哉、左候て再び切支丹に成、切腹仕候との事は後年なるべし。左様無之候ては御書の趣等にも符合不仕候。

又或覚書(註四)に忠興君御意に邪宗門転候へ、左なくば御通し被成間敷由被仰出候得共隼人畏奉らざる由、或入魂の者隼人に申候は、何とて邪宗門転ばざるや、殿にも其方事よく被思召によりてこそ、かく迄も被仰付つらんと申ければ、隼人打笑ひ扨ておかしき事共哉、殿も拙者御助け被成まじき御心にてこそ、今様には被仰出也。奉畏て宗門転び候ハバ誠に其分にて可差置哉アホウハラヒにも被成べしと、雖然主人よりかく被仰出上は切支丹は転び候。只今にては義理したんにてぞあるなれと申、終に不奉畏、只御法の如く被仰付候へと申上けるにより、打首に被仰付候と承ると云々といぶかしき説なり』云々(新撰御家譜原本忠興公八の巻)

以上は細川家に残っている加賀山隼人佐の殉教に関する伝説であるが、それには何となく武士道の立場から切支丹の心理を忖度(そんたく)して書いたようなきらいがあって、殉教者の信仰的精神は伝へていないのは無理もない事である。これに比べると西教史の記事は宗教的に書いてある。隼人は幕府の禁教令発布後、主君忠興から切支丹を転ぶように説諭を受けたけれども肯じなかった。一旦転宗したが武士の意気地から卑怯と言われるのを無念に思い切支丹に立返ったのだと言うのは訛伝(かでん)らしい。そこで忠興公は彼を禁錮して其の反省を促した。そうして其の間忠興公は百方手を尽くして彼の転宗を促したのであるが毫(いささか)も其の効がなかったので止を得ず隼人を処刑せねばならなくなった。蓋(けだし)し忠興公が隼人佐を惜しむ情は終始変わらなかったのであるが、事ここに至っては上には徳川幕府に対し、下は世間の手前、かかる処置を執らねばならなくなったのである。

其の罪案は数ヶ条にして最後の一条は基督教を棄絶せざるを咎むるものであった。隼人はこれを聞終わり、他の罪科の不当なるを弁解しようとしたが判官はそれを遮り前の数ヶ条の如きは皆枝葉のことで、畢竟(ひっきょう)足下は基督教を奉ずる者たるによって此の処刑を受くるのであると言った。隼人はこれを聞き欣然(きんぜん)として曰く『然らば則ち余の本懐である。国主の恩命実に辱しと拝謝して列席の人々に向ひ今諸君が聞かるる如く余は奉教者たるによって誅せらるるのである。若し基督教を放棄して転宗せば国主の寵遇を受け安穏なるを得べきである。願わくば諸君、余の罪状の証人なるべし』と述べた。かくて隣室に居る妻マリーと其の女(おそらく三女)リユスとの所に往って告別し、これを戒めて曰く、『余は今日を以て塵世の終わりとなす。故に来つて訣別す、世間の婦女の如く悲泣して陋劣(ろうれつ)の挙動を為す事勿れ。』と、妻女は兼ねてより覚悟していたこととて訣別に臨んで殊に心をはげまし情を抑えてしばしは泰然としていたが、夫婦親子訣別の情に堪えへざりけん、心中悲嘆にくれて覚えず流涙して襟を濡らすに至った。』ジャック隼人はこれを見て喜ばず、『今日は余が身にとって一生の吉日なるに汝等の泣くのは何事であるか。乞う悲嘆して余が殉教の首途を妨ぐるな。』と戒めて、袂を分かち、其の室に入り救主苦身の像を持して身を之れに託し、経を誦し終って後ち衣服を改め、外に日本の美服を衣、内に洋製の法服を着けた。それは彼の聴告解者であったグレゴワ―ル・セスペードが大祭日に着せしもので、殊に隼人に寄贈したものであった。隼人は小舟に乗り刑場に赴く途次、舟中衛士に語って『余は未だ今日の如く喜ばしい事を覚えない』と言ったと言う事だ。既にして舟を下り、上衣を脱して同伴した奉教者に授け、靴を脱して死所と定められた山に至るまで徒跣(とせん)して歩行し、同伴の切支丹者と共に諸聖祭文を唱へつつ頂上に達し、そこで場所を選定して地に跪き天を望み、耶蘇、馬利亜の名号を唱へ頭を延べて劃手(さくしゅ)に附した。行年五十四歳、時に一六一九年(即ち元和五年)である。(以上 西教史)

パジェス氏の日本切支丹宗門史には、十月十五日五十四歳で落命したと言ってある。

加賀山蒿氏の家記には元和元年(一六一五年)八月十九日豊前小倉で殉教し行年五十九歳とある。

加賀山氏画伝には少右衛門祭八月十七、八、九日とあり、何を証拠に書いたか明記しない。墓地は豊前国田川郡香原加々美山八幡所付近に在りとしてあるけれども判然としない。

小倉市誌上巻三十五頁所載、倉府俗話伝(春日信映著)には

細川家御家中高知面々居宅の條に

知行一万石 加賀山隼人

屋敷二の丸 表口三十四間二尺五寸(東四十三間西四十六間)

是は寛政年中(一七八九~一八○○年)福原山三郎屋舗なり(幕末頃の図面にては福原七郎左衛門屋舗なり)

此の屋舗は河に沿い西教史の文の如く舟に乗り出るには都合の良い屋敷である。

加賀山隼人佐御誅伐の仕手になったのは山本三郎右衛門とも田中古又助ともあるけれども山本が仕手であったようである。田中古又助は小笠原玄也の仕手であったのを取違えて書いたもののようである。(註参照)

殉教の場所は加賀山興純氏の記録では豊前小倉の紀伊谷とあるけれども判然としない。豊前小倉付近ではあろう。又元和五年(一六一九年)同月に隼人佐の従兄弟バルタザルと言う人が其の子の四歳になる男児と共に殺されているが、其の本名は何と言ったか不明である。西教史には其の妻の名をリユースと記している。

切支丹大名記には隼人の妹リユースの夫に市之正という奉行職を務めていた切支丹があったと記してある。又忠興公御年譜(三之巻)中、関が原戦争の時加賀山杢左衛門が敵の首級を挙げたことが記してある。加賀山家記には、彼は後に市正と称し、隼人佐の小舅也とある。扨て此の時誅戮されたものは加賀山隼人佐とその小舅のバルタザルと其の小児とで彼等の妻子は皆助命されている。彼等もまた後に至って誅伐されたかどうかは不明であるが唯、独り隼人佐の女婿小笠原興三郎玄也夫妻と其の子女等が誅伐された事実がある。前に掲げた花岡山墓石は専らそれに関係あるものである。

註一 隼人は加賀山隼人佐、蔵人は益田蔵人である。後年は類族の者でも江戸城の仕事に関係することは戒められたものであるが、隼人佐の頃迄はそれ程警戒されなかったものと見ゆる。

註二 山本三四郎、後に三郎右衛門(三左衛門とも言)加賀山隼人被誅候時仕手被仰付とある。(藩臣閥閲録巻之六仕物の部所載)

註三 田中氏は代々又助と称するから、古又助とある。そして隼人佐の仕手ではなく小笠原玄也の仕手のようである。(藩臣閥閲録巻之六仕物の部所載)

田中兵庫於小倉加賀山次左衛門御成敗被仰付候節 松山権兵衛手篭めに仕、田中兵庫も手を取すくめ候て佐田五郎右衛門に突かせ候、右田中又助先祖とあるけれども、田中兵庫と又助とは別系統の人である。そして加賀山次左衛門は隼人佐とは別人である。加賀山次左衛門成敗は松山権兵衛覚書が別にある。結局山本三郎右衛門が隼人佐の仕手である事が確かである。以上の記事は諸家の先祖附には載せてないから、藩臣閥閲調査の時、家々の記録を調査して書いたものであろう。

註四 入江遊三の『古人閑話』に載せてある。

五 小笠原玄也

慶長十九年(一六一四年)正月、徳川家康が発した切支丹禁令が全国に迫害の嵐を捲き起こした。江戸在府中の忠興公は在国の家老共に書を寄せてキリシタン検挙を命じた。

細川家中屈指の武将であり又領内切支丹の支柱であったディエゴ加賀山隼人佐は江戸城修築のため細川家担当区域の監督をしており、彼の女婿小笠原玄也は豊前小倉に在って検挙は免れたが、其の際の状況をガブリエル・デ・マットス神父はその筆になる一六一四年年報の報告の中に次の如く記している。

『小倉には将軍の城の構築に行かなかった数人の武士がいた。小笠原興三郎はその一人であった。彼は他の者より身分が高くそして隼人の婿であった。初め家老達は彼の友人達を通じ、次いで彼の許にあって権威と勢力と弁舌のすぐれた人達を通じて猛烈に説得しようとしたが何らの効果がなく、最後にその母と未信者の親戚の者共が来て目に涙をためて、殿の好意、即ち高い禄で遇した寛大さと重要の役に取り立てた大きな信用とに訴え、これらの全てのものだけでなく更に希望できるものまでも、唯僅かの言葉で信仰を棄てることを望まないばかりに生命と共に台無しにしてしまわなければならぬと口説いた。然し彼はこれらの繰り言を黙然と聞流して取合わなかった。その中に越中殿が江戸から小倉に帰るとの噂が広まった。興三郎は其の命令で是非なく死なねばならぬと覚悟し、その命令に従う心がないので長崎に使いを走らせて越中殿が着く前に告白と聖体の秘蹟によって戦いに備えることができるため一人の司祭を派遣されるよう菅区長に願った。菅区長はその無理もない要求に応じて一人の司祭を送った。彼は警使の監視が厳しいため非常な困難を冒して市内へ入り、彼の家に二三日泊まり、ミサを行い、興三郎だけでなく、その長女、母、大勢の家族の者の告白をも聞いた。遂に越中殿は到着し、興三郎の返事を聞いて言った。

『彼は余りにも若い、また自分の魂の救いのために死を決意するまでにそのことを考えてはいない。彼は隼人の婿(むこ)で、そのためにキリシタンになり、また強気を見せているのである』と。それで一人の家臣に向かって『行って今は遠慮すべきときではない。異宗を棄てて殿の命に従うように申せ』と言いつけた。然るに彼は、自分の趣味や他人に気に入るためにキリシタンになったのではなく、救いを得るにはデウスの教えを守る外に道が無いことを確信したからでそれ故に自分はこの教えを棄てる意思は毛頭ないと答えた。数日経て、越中殿は二通の書状を彼に送らせた。そのひとつには王または将軍、または越中殿が反対を命じても私はキリシタンをやめないと書いてあり、もうひとつには私はキリシタンを棄て、キリシタンの儀式と習慣から離れて先祖伝来の宗旨に帰ると書いてあり、そしてどちらかを適当と思うかを熟慮の上、自分が好きなほうを返すように命じた。

しかし、すでに十分考えていた興三郎は躊躇することなく棄教を命ずる王にも将軍にも越中殿にも従う意思が無いと書いたほうの書簡を送り返した。越中殿は興三郎から書状を受けたが沈黙し、それ以上興三郎らについて何も話さなかった。興三郎は自分の家に留まって城中に姿を見せなかった。どうなるか我々は知らない。越中殿は甥と婿とを一緒に抑えるため隼人が江戸から帰るのを待っているようである。しかし、彼らの中に見いだすものはキリストの信仰のために生命を捧げた強烈な願望とその信仰を守るための異常な勇敢さ以外の何物でもないであろう。』

*松井文庫切支丹史料第一集に次のような文書がある。

大御所様、公方様為御意伴天連宗門御改被成候。たとい為上意奉頼候忠興様何と被仰せ出候共、此上はころび申間敷候。為後日如件

申上候

小笠原与三郎 七月十六日

此本書は元和弐年七月二十四日の夜、乃主水、長舟十右衛門、間七太夫、佐方与左衛門、両四人従山瀬勘兵衛使にて御儀、次左衛門参候て渡

長岡右馬助殿へ

長岡式部少輔殿へ

御自筆ノ書、此第一集中には多くの慶長十九年(一六一四年)の転証文があるが皆、『忠興様より、ころび可申由被成御諚候間、ころひ申候』と書いてあるのに、此の与三郎の証文だけは『転ばぬ』と書いてある。然し結局加賀山隼人は捕縛を免れて江戸城修築の仕事を続け、与三郎玄也は転ばぬと強情を張りながら、忠興公自ら『身内の者故、許して遣わせ』と命じて放免した。興三郎玄也は表面禄を離れ、忠興公の庇護の下に二十三人扶持を賜っていたのであろうと思われる。それは元和九年(一六二三年)の御侍帳にも、寛永五年(一六二八年)七月の御扶持方御切米帳にも二十三人扶持小笠原玄也とあるから最後迄下されたものと見ゆる。蓋し舅の加賀山隼人佐は六千石、長兄小笠原長基は六千石、仲兄の小笠原長良は六百石を戴いていた処からすれば、興三郎玄也も五百石か、三百石位は戴けそうであるのに、二十三人扶持と言うのは何か理由があるのであろう。知行を遣わされれば、土地、人民を支配せねばならぬので、只生活費として扶持米を渡されたものであろうし、それで玄也等は貧しい農民と共に自ら耕して口に糊していたことの証拠を見出すのである。

元和六年(一六二○年)パードレ中浦ジュリアンが豊前を巡歴した時、玄也が寂しい片田舎に追放されているのを見出した。同年の年報に次の如く記されている。

『キリシタンの教えのために追放された信者を彼処で多く見出した。その中にはディエゴ加賀山隼人殉教者の婿も居た。彼は長岡越中殿(細川忠興)のために妻もろとも寂しい片田舎に名もない百姓、領内のやくざ者の間に追放された。かつては富といい、威権といい、大名のごとき身分で衣服にせよ、供回りにせよ、容貌にせよ、人々に目を欹てしめたものであるが、今や綴れて垢づき破れ下がった襤褸(ぼろ)をまとい下層の職人、貧しい農民の中に混じり、最下級の奴隷か賤民階級の一人でもあるかの如く、自ら手を下して衣食を求め、いかなる賤務も厭わぬのである。我が会の神父はこの人が故里にあって豊富な生活をするよりも、むしろ追放の身分となり、苛酷な運命に弄ばれるのを優れりとするほど熱心に宗教を守ろうと堅い決心をしているのを見いだした。』(浦川氏訳一七六頁)

パジェス氏の日本切支丹宗門史、元和六年(一六二○年)の項にも「神父ジュリアン中浦が筑後と豊前に出かけた。彼は同地で数多くの流人を見出した。』

云々と小笠原玄也の事を述べて終りに、『妙齢の娘たちは配所にあって、ただ殉死の苦渋のみを慕っていた。一番下の漸く十歳になったアンナは自分に罪を犯させようとする侍女に答えて、『もし殿様が、抜身を提げておいでになり、殺すと仰せられたら、私は御前に進みましょう、そうして首を延べて斬っていただき、胸を刺していただきましょう。』と言った。」と附記している。

小笠原与三郎玄也は小笠原備前守秀清入道少斎の三男である。少斎は始め足利将軍に仕えていたが足利氏が亡びたので丹後国の藤孝公に五百石で仕えていた。蓋し少斎の妻が卜部兼治の女で藤孝公の孫に当たる縁故のためであろう。

慶長元年(一五九六年)藤孝公法体となり幽斎と称せられた時、少左衛門も法体として少斎と称した。後に伽羅奢様の御附人となって、慶長五年(一六○○年)大坂玉造の邸で伽羅奢様を介錯して直に殉死した老将である。

伽羅奢様の死が武人の妻として度にかなった美しい最後であり、そのため細川家は武門の誉れを擔ったので忠興公は亡き夫人に対する愛情の念を愈々深くすると共に、小笠原少斎を徳としてその遺族に報いること甚だ厚かった。即ち少斎の長男備前守長基(始め長貞、後に長元とあり)に忠興公の姪おたね殿をめあわせ、細川休斎(忠興公弟)の女こまん殿を忠興公の養女として長基の長男長之の妻とされた。少斎の次男長良には自分の妹おせん殿を嫁せしめた。それは皆少斎に報いる心からであった。かくて小笠原家は細川家の血縁につながることになった。

慶長十九年(一六一九年)の禁令後、玄也が捕われた時、『余の身内であるから許してやれ。』と言ったのは以上の事情のためである。

小笠原玄也は幼名興三郎、通称を玄也、諱に秀次とあるけれども慶支桑画巻八家系には『元祖秀清の三子、長元、長良、長定とあり、長定の注に『小笠原刑部入道玄也賜三十人扶持、慶長十五年(一六一○年)豊前にて切腹』とある。又異本小笠原氏系図には少斎の子に三男四女あり。宮内(長良也)も興三郎も備前守様御義絶(備前守は長元也)とあるから、両人とも切支丹であったものであろうか。宮内は早世と注してある。細川家に在る先祖附によれば少斎の子は備前、宮内二人だけ書いてある。

玄也等は転宗せぬと強情張っても忠興公と忠利公とは何とかして此の一族を救わねばならぬ。しかもこんな情勢の内に細川家は加藤家の跡を受継いで肥後へ転封となった。そこでこの玄也等を手放すなら誅伐されるに決まっているから、何とかして肥後迄連れて行き、其の上(註二)で又何とか安住の手段を考えてやらねばならぬと玄也等は肥後へ連れて行かれた。

註一 寛永十年(一六三三年)忠利公が忠興公へ遣わされた御手紙の中に(始め二項略)

一、興三郎(小笠原長定)事、重々不届次第、猶以承屈候事、

一、興三郎儀に、起請を書上候寫被下候、はしらせ申間敷と書申候故、国にて之罪科は如何様にも可申付候、右之御扶持方迄にては、子共多成、飢候ハバ、若無理にも身を隠候へば、我等迷惑に極候、左様に候ても、かくし候てハ少も合力罷成さる書物仕上付申上候、御談合之様に申上儀も、又如何と奉存、如右申上候、更共如何可被仰越と不奉存候故、日本神に今不申渡候、弥遣申間敷候、不謂不調法仕、迷惑仕候、此等之趣可有披露候、恐々謹言 五月二十八日 (大日本近世史料 細川家史料十一 八八頁)

註二 忠利公から忠興公へ遣わされた霜月二十日の御書案(寛永九年・一六三二年也)

註三 忠利公より霜月二十一日魚住伝左衛門への御方筒(部分御旧記六十七・前一項略)

一、 小笠原興三郎事同名などと右近殿(小笠原右近太夫尉)被申候、又馳走候へバ如何候間肥後へ召しつれ如此中可申付候由畏存候、先度江戸へ罷下候刻此段可申上と存候へとも御事多候而不申上候、宗門を落候へと申聞候処三斎様へ堅く御請仕候間、不罷成候間、此上如何様にもと申候、我等申様ハ只今切腹申付候共其沙汰隠有間敷候、然時ハ三斎様も我等も不届様に候へバ却而如付候。今迄加様に候て有へき仁にて無之候、宗門をおちす候ハバ我等不届との公儀よりの御使請可申候、其時ハ三斎様も不可出と申聞候故、加様に候てハ生たる甲斐も無御座候、果候ても其聞可在之と申上候、三斎様御意と存候て宗門をころひ申候。其分に尚又懸御目候刻可申上候事。(以下四項略す)霜月二十一日

六 加賀山みや(片岡氏より)

玄也が加賀山隼人佐興長の女婿であることは前掲マットス神父の一六一四年度日本年報及びパジェス氏の日本切支丹宗門史によって明らかであるが、小笠原家記によっても確かである。然し加賀山の姓を冒かさず小笠原を名乗ったところを見れば、相続の養子ではなく単なる婿養子であったろうと考えられる。然し加賀山隼人に男子がなかったことから推して矢張り玄也は相続の養子であり、隼人佐が刑死して其の家が断絶したため遂に加賀山の姓を冒すことなかったのであろうとは片岡氏の説である。而して玄也の夫人がみやと名乗った人であることはみや自身の署名のある遺書に 『この茶入れは我等親隼人殿、わが身に茶入候て飲み候へとて賜り候。さためしよくは御座候ましくや知らず候へとも太郎もじ殿へしんじたく候まま、参られてくだされ参候云々』と記し、また『げんや内み』『けんや内みや』と署名したので明らかである。右の遺書は山中四郎左衛門の妻に宛てたもので形見としてその茶入れを送っている。

隼人佐興良には数人の女子があったと考えられる。一六一九年及び一六二○年度年報によれば隼人佐が殉死の年、三人の女の子があったことが記されているが(浦川師訳七一頁)

それは長女アロイジアとアンナ(同一七七~一七八頁)及びルシア(同七一頁)であろうし、藩の旧記によれば其の内の一人(りゅう)は細川藩士、後藤市十郎に嫁していたことは細川藩類族帳簿の内『古切支丹之類族離縁・住所替・縁付・離別・剃髪・名替・宗旨・旦那・寺替二季御断帳』の宝永二年(一七○五年)十二月之内、六之帳の部に

一、 転切支丹加賀山隼人孫後藤又一郎妻之倅後藤三之助当酉八月剃髪法名一峰と申候。とあってりゅうは寛文十二年(一六七二年)七月歿したことは記録に残っている。

後藤家の旦那寺泰厳寺の過去帳に後藤市十郎(又一郎)の記載はあるがりゅうの事は全く記してない処を見ると、或はキリシタンたる故ではなかったろうか。りゅうの姉は隼人佐の甥、奥田権左衛門正慶(禄三千石)に嫁し、豊前にいた頃逝去した。(奥田家由来記)

然しながら玄也ミヤ等に関して教会側文献の記載は極めて少なく、彼等の零名さえ知られていない。みやの零名をマリア、或いはルシアとする人あるも確かな典拠はない。一六一九年度年報に隼人殉教の際に於けるルシアとアンナの信仰が述べられているが、それらは恐らくみや夫人ではあるまい。其の時既にみや夫人は玄也に嫁していたからである。

右のアロイジアとアンナについて一六二○年度年報はディエゴ隼人の女としているが(浦川師訳一七七頁)パジェス氏は『日本切支丹宗門史』にアンナに関して玄也の女の如く記し前記の如き感動すべき逸話を伝えている。

みや夫人こそは加賀山隼人の血と信仰とを継承した典型的キリシタンであった。小笠原一家の信仰の中心でもあったであろう。

みやが山中四郎左衛門の妻に宛てた遺書の一説に『キリシタンの宗旨、いまだ少しも御存知なきまま、さぞさぞおろしき(愚かしき)物と御叱り被成候はんつれども、ただ世の常の事にて候ハバ、思召候ても御覧じ候へ、女の身として、かようの死に致したく御座候はんや、殊に有り難きことは、言葉に述べて申候はんようなく候へば、なかなか申さず候。子細段々御座候。捨てがたき宗旨故、かように成り参らせ候。』と美しい信仰を吐露し読む人の胸を揺す振らないではおかない。

みやには九人の子があった。源八、まり、くり、左々衛門、三左衛門、四郎、五郎、つち、権之助、と言う。(正確にはみやには十人の子供がいた。権之助の下に「るい」がいて、るいは寛永十二年六月二十日に病気のため亡くなっている。るいについてはみやの遺書のなかに述べてある。補記・髙田重孝)慶長十九年(一六一四年)の禁令で禄を離れてから寛永十二年(一六三五年)殉教する迄の二十二年間、生活苦と戦いながら此の多くの子女を立派なキリシタンとして教育して、一家殉教の天晴の最後を完うした不屈不撓の精神は只感嘆の他ない。(寛永十二年十二月二十三日は、一六三六年一月三十日に当たる)

七 殉教者の遺書

(第十号遺書)

此の手紙は玄也の妻みやから玄也の親類山中四郎左衛門一家へ送った訳別状で、年月は記してないが手紙の内容から推察すると、牢舎申付けられた後に出したものであるから、寛永十二年十一月の頃であろう。蓋し玄也一家が座敷牢に入れられたのは同年十一月四日で、その誅伐されたのは同年十二月二十三日であった。そうして此の書状の差出人たる玄也の妻みやは加賀山隼人佐興良の息女で花岡山墓石の主人公である。又その夫玄也から山中四郎左衛門の夫人みや子並びに其の子息太郎左衛門へ送った手紙がある。

(第二号遺書)

四月十八日の文、十一月二日ニとどき申候、まつまづそもしさま御無事ニ御座候被成候よし、何より何よりめで度そんしたてまつり候、此春申上候ことも、事大かたすミより申候まま、壱人なりともかたつけ申度存候て申上候所二、きりしたんのせんさく、又々御さ候て、十一月四日二さしきろう(座敷牢)へ入申候、上下十五人にてはいり申候事、

一、四郎左衛門殿御ろう人不被成候、いせんハ江戸よりさいさい御心つけ、いまにいまにわすれ不申候、いまほと長々御ろう人被成御さ候まま、此度少成とも御いんしん仕度事と、あけ暮申出之候へとも、長々のろう人二て御さ候へは、心はかりニて、扨々くちおしくそんし申候、我々を江戸よりさいさい御ミつき被成候事、せめて命之内ニいま一度御めにかかり、その御れいなりとも申上たきと内々そんし、又ハ久々御めにかかり不申まま、あけ暮御なつかしく御さ候、此一両年、一しほしほそこもとの御事はかり御なつかしくそんしたてまつる所ニ、そののそみもむなしくなり候て、かやうニ成申候、御残多さ申しても申してもつくしかたく候、四郎左衛門殿へ、くれくれ御れいを、よくよく御申被成下され候へく候、太郎左衛門殿へあい不申、御残多さ、中々可申上様御さなく候、御山さまハ、われわれかたへ御出被成、ゆるゆると御いとまこい申上候、一たん御そくさいニ御さ候まま、御心やすくおほしめし候へく候、何にても、かたミの物しん上申度御さ候へとも、我々事ニ御さ候へハ、長々のろう人ニ、少の物もみなみなうりはたし申候、此かうほん、御そはニ御おき被成候て、かたミニ御らん可被成候、又一ぶ拾一、こばん弐ツしん上仕候、まことの御心さしまてにて御さ候、

(寛永十二年)

十一月十四日 けんや㊞

御みやさま

誰にても御中

(第五号遺書)

其後者久敷、其地之御右左不承、無御心存候、無相替儀、御無事ニ候哉、承度存事ニ候、

四郎左衛門殿久々江戸ニ御座候由、内々及承候、御身上之儀、干今不相済、扨々御手前も罷成間敷と存候ハバ、一入笑止存候、

一我々儀、当年又々貴理志端御改ニ付熊本へ罷出候、侍共色々異見被仕候へとも同心不仕、終ニ者数年之望を叶、十一月四日ニ座敷籠へ入申候、命之内、一度者貴殿へ対面可仕と内々頼敷存候処ニ、其かいも無之相果候事、無是非次第ニ候、日頃存候事、はや偽ニ成申候、此前四郎左衛門殿江戸ニ御座候刻者、切々御音信、又貴殿迄度々預御音信候、干今干今わすれ不申候、四郎左衛門殿長々御牢人被成御座候間、此度御心付をも可仕儀本意ニ候へとも、拙者数年牢人之儀ニ候へ者、心ニ存計ニて、皆偽りニ成、口惜存事ニ候、不及申ニ候へとも、貴殿御有付専用存候、此世の為御暇乞一筆如比候、恐々謹言

(寛永十二年)

霜月十五日 小玄也

長定(花押)

山中太郎左衛門殿

尚々かたみニ、何をかなと存候へとも、数年の牢人にて候へ者、似合物も無之、御はつかしく候、又此刀、我々陣刀にて御座候、はやさしはかし居候へとも、殊外物きれにて候間、かたみニ進候間、我々を御覧候と可思召候、陣刀之さや金のしつけ、相そへ只今進候、造ニ御請取可有候、不及申ニ候へとも、四郎左衛門殿ニ、孝々を専ニ掛御心、尤ニ候、又四郎左衛門殿への中わきさし貴殿へ、こし刀備前宮内へ遣候間、造ニ御請取可有候、

山中家は何れの藩中であったか分からないが、玄也の親戚で信者ではないが、余程親しく交際して音信を取り交わしていた人らしい。四郎左衛門というのは山中家の主人で、みやはその妻、太郎左衛門はその子息である。此等の遺書はそれぞれ宛名の人々に発送されずに差押さえられて、形見の品は闕所となった。そして遺書は玄也一家が処刑されてから四年の後、即ち、寛永十六年(一六三九年)九月、加賀山主馬方から細川藩庫に提出されたもので、それが御城の櫓の筐底に深く蔵められてあったものを、百九十年後の天保の初年(天保元年・一八三○年)に坤(ひつじさる)御櫓の十一番の筐底から発見し、それを時習館記録局の人、安田貞方が写して置いたということである。

惜しい哉、其の原書は西南の役に櫓と共に焼失してしまったのである。今は唯、写本が残っている。

此写本は『切支丹改之事』と題する一冊で、次のような五種の記録の輯録である。

一、 小笠原玄也一家御誅伐之砌形見送り書置等之事

ニ、 堀江勘兵衛、貴田角右衛門以下を切支丹の御申立候ニ付而之事

三、 山田半太夫之事

四、 田中作丞之事

五、 慶安元年(一六四八年)五人組に付て御触之事

『小笠原玄也書置形見送之注文』の内容は

一、 方々へ遣わす刀・脇指注文(三十種)加賀山主馬・小笠原宮内宛

ニ、 紙子等七種 山田半左衛門宛

三、 遣所之書付覚 山田半左衛門宛

四、 売物之注文(六種) 山田半左衛門宛

五、 古書・古筆等(十一種) 後藤市十郎宛

六、 諸所への手紙(十五通)

玄也五通、左近二通、源八郎二通、

みや四通、満一通、 くり一通、

十五通の遺書はいづれも敬虔な信仰の手紙である。

註一 奉書 寛永十三年(一六三六年)八月八日

一、 玄也諸道具之事

御公儀之御法度相背申者之諸道具ニ而御座候故闕所ニ申付置候通申上候へハ其分也と被仰出候 奉行四人

これによれば玄也の諸道具と闕所となって没収されたものである。奉書案文の奉行四人と言う文句は、藩主の命令を受け奉った四人の奉行と言ふ意味を、普通は奉誰某と書いてある。尚みやの手紙一通を加えて置く。如何に信仰に熱心であったかが分かる。

(第十二号遺書)

しほ屋まち(塩屋町)にいまいらせ候ときハ、ひとをくたされ、御うれしく思ひまいらせ候、さりなから、たひたひここもとへまいり候へとも、ついに御けもしに入まいらせ候ハて、御残多御さ候、われわれ事、ついにハ此事ゆへ、かやうになりまいらせ候まま、さてさてしやうのこわき物とや、ミなミなさま御しかり被成候ハん事にて候、かすかすかもしに存まいらせ候、さりなから、なにとしやうのこわき物も、命をはたし候てのとくハ御さ候ハす、いかほとのうつけ物も、われといのちをすて申候ほとのあほうも、御さ候ハす候、たたたた、すてかたき事候ての事ニて御さ候まま、御うらミ被成候ましく候、そもしさま、御しんるいさまたちにもとをくけんもし、一人折ふしハ御出候やう御さ候つるも、さそさそと御心中のほと、かもしに思ひまいらせ候、そもしさま、とりわき御ふミにても申うけ給候、さいさい御心にかけ候つる事、わすれ申さす候、御いとまこいのため、一ふて申しまいらせ候、又けしやうの水入壱ツ、おはくろつきしんし申候、これハこれハ、いまたしくおほしめし候やと、そんし候へとも、そもしさまハ、御きに御かけ被成候ぬ御心にて候、そのうへ、水入ハついにつかい申さす候、おはくろつきも一二と入申候や、おほへ申さす候ほとに御さ候まま、いつも遣申候物にても御さなく候まま、御とうかんなきしるしにしんし申候、おきさ五もしさまへ、おつるひなのかかミ、なしちのいへに入しんし申、おまりおくり、まきえのくし二つい、かたみにしんし候よし申候、御うけとり被成、くたされ候へく候、

(寛永十二年) より

十二月十七日 けんや内

み

又もしさまの

御かもしさま

人々御中

へちに又申候、

一 中のしゆあん

一 たくしまさすけとの

一 よしたきさえもんとの

一 さいとうこへもんのうち、かめ

一 みやさきちうへもん、まりや

一 たはこりあんむすめのうるすり

此しゆへ事つて申候、御心中かわり候ハすハ、こともわれわれ候事、おほしめしいたし候て給候、かしく、

いつもきく物とや人のおもふらん、

命つつむる入あいのかね、

此ほんかを、ミなミな御わすれ候ましく候と御つたへ候てくたされまいらせ候、ちうへもんのまりやニハ、とりわき事つて申度候、むかしの事御わすれ候や、さやうニハなく候つると申たく候、

又市もしさま みや

まいる

又、四郎左衛門の家人へ送ったみやよりの文(第十号遺書)の終に、

『あらあら御残多御座候、かきおくも袖こそぬるれと、むかしの人の申おきつる事ハ、いま身のうへにおほへまいらせ候、かしく』とあって、実に読むさへ胸のふさがる思いがする。死に行くきわ迄、信仰を勧むる熱烈さに感激せぬ者があろうか。

八 切支丹検挙の懸賞法

切支丹禁令が発布された其の当時は、検挙しなくても信者は銘々自ら名乗り出て処分を受けたものでもあったが、後には段々その信仰を隠匿するようになり、各所に潜伏して秘かに切支丹を信仰するのが多くなった。それで幕府は懸賞法を設けて潜伏の切支丹を検挙するに至った。初めは幕府直轄の地にのみ此の法を執行したが後には日本全国に及ぼすに至った。細川藩に於いては寛永十二年(一六三五年)九月七日附けを以って、在江戸の忠利公から在国の重臣に遣わされた書に、(前文四項略する)

一、 十一月朔日より十二月中比迄、日本国一同にきりしたんの改はなはだ敷申附筈に申合候間、同十一月朔日より国中様々手を廻し才覚仕改可申候、他国から不知商人、又舟などにて商人にても無之者、国之内へ参候ハバ、留置理を聞き届候て可遣候、わけ不聞候ハバ留置、其さきへ可理申候、日本国中加様に申定候間、此方之者も其時分はゆへなき儀に方々あるかせざる様に可仕候事

一、 忍之者なども国之内を今よりあるかせ、きりしたんを聞立させ可申候事

一、 十一月よりは札を立、伴天連ニハ銀百枚、入満ニハ五十枚、同宿ニハ三十枚、其下々ニハ申様にしたかひ褒美可仕との札立させ可申候、猶又(なおまた)長崎の様子、懇ろに聞ニ可遣候、珍敷改も候ハバ可承候事

(以下一項略する) (以上 御国御書案文 及び 綿考輯録第四巻所載)

これより前、寛永十一年(一六三四年)六月、国家老松井、有吉、米田の名を以て切支丹懸賞検挙の高札を建てた。(第一)これは長崎奉行、榊原飛騨守の注意によったものと想像される。而して寛永十二年(一六三五年)七月二十九日には長崎奉行の名によって建てられた。(第二)そして第三に前記忠利公の御手紙の指図によって寛永十二年(一六三五年)十一月朔日に詳細な制札が建てられた。三種の高札の文面は次の通りである。

第一之制札

定

一、 伴天連ききいたしつけたるにおいては、銀子百枚つかはさるべき事

一、 いるまんつけきたり候ハバ銀子五十枚つかはさるべき事

一、 そのほか、きりしたんしゆうもん申きたるにおいてハそれにおうじ

御ほうびあるべき事

右堅固所被仰候也乃執達如件

寛永拾一年六月二十八日 監 物

頼母佐

佐渡守

第二之制札

定

一、 伴天連訴人に出候ハバ其品にしたかひ銀子可遣事

一、 入満、同宿訴人に出候ハ其品にしたかひ銀子可遣事付、

伴天連、入満仕候とも訴人に出候ハバ其科を免し褒美可遣事

一、 伴天連、入満、金銀其外何ニ不寄、取次仕候者於有之は

同類たりといふとも其科を免し銀子百枚遣事

寛永十二年七月二十九日 大和守

飛騨守

第三之制札

定

一、 伴天連ききいたしつげきたるにおいてハ銀子百枚

つかはさるべき事

一、 いるまんつけきたるは銀子五十枚つかはさるべき事

一、 きりしたん宗門のものをききいたし申きたるにおいてハ

御ほうびなさるべし。きり志たん宗門の内より付けきたるは

猶以一かと御ほうびなさるべく候、はて連、いるまん、とうしゆく、

又はきりしたん宗門のもの他国に有之ともつけきたらは御ほうびなさるへき事

一、 きりしたん宗門のものをかくしをき候ものの儀ハ申におよばず、

きりしたん宗門のものを存じながら不申上ものは、たとひ他宗たりと 言えとも、きりしたん同前の御せいはいたるべく候、町は其町、在所は其在所の者せんさくの上曲事可被仰付事

右堅固処被仰出也乃執達如件

寛永拾弐年十一月朔日 監 物 頼母佐

佐渡守

この伴天連検挙の懸賞金制札の第四は寛永十三年(一六三六年)七月三日、第五は寛永十五年(一六三八年)九月十三日、第六は天和二年(一六八二年)五月、第七は正徳四年(一七一四年)十二月、と次々と改訂して触れ出されたが、懸賞金も度毎に増訂されて、寛永十二年(一六三五年)迄は伴天連は銀子百枚であったのが、寛永十五年(一六三八年)には二百枚となり、天和二年(一六八二年)には銀五百枚となっている。

この高札の大きさは寛永十三年度(一六三六年)のものは、あまおほひなくはしつくりなしにして、板の長サ二尺、高さ一尺二寸であった。

また藩内いたる処に建てたものではなく、寛永十五年(一六三八年)のものは、熊本、河尻、宇土、御船町、八代、日奈久、水俣、南関、高瀬、山鹿、阿蘇、鶴崎、の十二ヶ所に建てられた。後年は段々建て場所が増加して、藩内百ヶ所に建てられた。(この項、細川藩之切支丹 参照)

扨て懸賞法が効を奏したのか寛永十一年(一六三四年)十一月二十七日(御奉行奉書抄書六)に『切支丹、大蔵、新蔵、雲斎、道作、此四人、来る二日に長六橋かわらにて、あふらせ可申御意之事』とあって、この四人の者は切支丹で豊後国の細川領内をあちらこちらとうろつき廻っていたのを捕らえたものである。かくして愈々累卵の危機に差し掛かった小笠原玄也夫妻である。玄也の妻みやの手紙に『その上子供、我々宗旨をかへ候との御事にて、こぞも(去年・寛永十一年・一六三四年)色々御いけんにて候つれども、かへ申事ならずと申しきり候へば、さまさまの御ねんごろにて我々も申たき事ども、かき物いたし候て申上、そのうへにて殿様御なっとくにてこそハ、やうやうとすみまいらせそうろう得共云々』とあるのを見てわかる。

御主君忠利公から特別の説諭を蒙ったのであるが、断然転宗なし難しと御答申上げ、猶も御懇諭に対して一片の書物を差し出した。其の書物は玄也等の申したき事を認めたものとある。その内容とはどんなものであったか分からないが、兎も角も、それで殿様が納得にてとあるから、一旦事は落着したらしい。

九 玄也一家の殉教

寛永十二年(一六三五年)に至り、全国一斉に切支丹の検挙をなす事に諸藩主の間に申合せが出来て、懸賞検挙法も励行さるるに至ったので、忠利公の心配でならぬのは玄也の一族である。それで忠利公は早速国元の家老共に九月七日に手紙を出した。

『小笠原興三郎一門念を入れ書物を取をき候へとも、此儀名たかく可在之候間、弥又同儀にても書物を取候へと、伯耆(志水伯耆守)ニ可申付候、度々きりしたん成かへり候由聞召ニ付而、毎年改可申候由被 仰出ニ付而、如此候、子共ハ他国へ遣候へと申候間、定而可参存候、猶口上ニ申候、謹言』(御国御書案文)

以上は御国御書案文九月七日附御書案文の一項である。又同日、別の御手紙に次の一項がある。

『小笠原玄也、女子供、不残手堅き書物、度々取置候へとも是又、尚々書物も取可申候、寺も又定可申候、少成共うさん成儀候ハバ召籠此方へ可申越候、少も少も用捨仕間敷候事』

社会の状況は一刻も予断を許さぬ一触即発の状態に在るので、十月四日の手紙で 『急度以飛脚申候、乃貴理師旦改、弥堅被 仰付候、先書ニ如申、不依誰々一切用捨仕間敷候、就其小笠原玄也夫婦子共之事右より如存知、伯耆・権左衛門使にて、きりしたんをころひ候所、無紛書物段々取置候上 三斎(忠興公)如御意、子共をハ国を払候へと申付候、定而他国可仕候、若又ちいさき子共なと残り候て居申候ハバ、従方々訴人出可申候条、若せかれにてにはんじやくの返事なと候而ハ一大事之儀ニ候、其上若右より召仕候下女なとの類の事迄念を入候得共、又立帰候而ハ一大事之儀ニ候条、今一篇伯耆・宮内使ニ仕、早々相改少成共ささわかもの候ハバ、召籠急可申越候、言上可仕候、為其態如此候、其上十一月朔日よりハ国中にも金をかけ候間、存知之外訴人出可申候間、可得其意候、弥念を入候事肝要候、謹言

十月四日

長岡佐渡守殿

有吉頼母佐殿

長岡監物殿

小笠原備前殿

志水伯耆殿

小笠原宮内殿

尚々、公儀御法度相背間敷との起請を書上候間、少も用捨不成候条、此段心得可申候、余所より申出候へハ越度千万ニ候条、何方よりも申来候而も不苦候様ニ、右之書物と重々申様と無相違様ニおいてハ不苦候、少成共申様にふく候ハバ、急度召籠可被申越候、此段備前・宮内・伯耆能可承候、以上』 (御国御書案文 寛永十二年度の内)

伯耆とは志水伯耆守の事、権左衛門とは奥田権左衛門で玄也の妻みやの妹婿、備前は玄也の長兄、小笠原長元の事、宮内は玄也の仲兄、小笠原長良の事である。みやの妹婿、後藤又一郎を指名していないのは、又一郎が病気中であったためであろう。

忠利公は玄也一族に対し特別の注意を払い、親戚知己を以って転宗・忠告・勧誘させ、又他より告訴者のあったときに対する予防として、起請文を書するやら旦那寺の証明書を取りよすやら、子供の口より秘密の漏れることを延れて、これを離国させんとするやら、其の終始に苦心焦慮された。田舎住まいであった玄也は熊本に呼び出され、親戚知己等の懇切なる説諭を受けた。彼は藩主の寛大なる御慈悲と親戚知己の真剣なる忠告には心から感謝した。されど信仰の為めには血涙を呑んで人情忍び難きを忍ばならなかった。彼は断然同心仕らずと主張して転宗を拒んだ。家老共は、これが処置に悩んで途方に暮れた。兎角する中に玄也の切支丹を告訴する者が現れた。しかもそれが細川藩庁ではなく、幕府直轄の長崎奉行所であったから始末が悪い。万事窮せりである。そこで老臣等は直ちに玄也の一族、召使等を座敷牢に入れ置き、其上で江戸の藩主に通報して其指図を仰いだ。

十月二十一日之書状見申候

一、 小笠原玄也に百姓訴人に出候由、左様に可有之存、右より段々究申候、猶又弥念を入うさん成儀少も候ハバ、召籠可申越由申候間、我等存ごとくに候、日比念を入候間、其上不届仕方候ヘハにくき事にて候事

一、 訴人出申候故、子共をも払不申候由、尤候事

一、 宇右衛門・芦村長崎江遣候由、得其意候事、

一、 訴人似たる事を申候ヘハ尤候、かねほしかり、なき事を申ニ究、長崎奉行衆より此方ままニ仕候へと被申越候ハバ、召籠可置候、大方成文章ニ候ハバ、いかにも懇にして置可申候、何とて熊本へハ訴人ニ出不申候哉と尋可申候、

(御国御書案文 寛永十六年度)

これは十一月八日附けを以て忠利公から国元の老臣共へ御遣わされた返書の写しであるが、永い間、無理な工夫を凝らし折角これまで隠してきた深切も水泡に帰し、忠利公も感慨無量一方ならぬ落胆であった。

十一月十七日 有吉・長岡両家老に宛てた御手紙の端に御自筆にて

『主々の思寄にて候間、我々へ不足も有間敷候、国の為能様(よきよう)に此上は仕候へと宮内へ申候へと可申候、以上』

御自筆御袖書に

『上様へきりしたんの事共申上候間、御意次第に可申遣候、以上』

次に十一月二十日、十二月三日、有吉・長岡両家老に宛てられた御手紙を掲げてみよう。

(御国御書案文 寛永十二年度)

十一月二十日の御手紙

『十一月五日之飛脚、同十九日参着、書状披見候、小笠原玄也事女煩候付而、養生にて十一月四日兵庫屋敷に移候由得其意候、玄也申分書中見届候、次郡に貴理師旦之儀五日迄は不審成者も無之由得其意候、以上

十一月二十日(寛永十二年)

有吉頼母佐殿

長岡監物殿 』

十二月三日の御手紙

(前四項、及び末尾二項略する)

一、 玄也儀付而長崎、榊原飛騨守殿へ皆かたより状を進候、其返事之写先度越候見申候、重て玄也事可申遣候、兵庫屋敷之裏ニ置候由、得其意候事、

すなわち玄也夫妻一族は藩主の諭告に応ぜず切支丹を転ばなかった。其の上訴人が出たので終に、十一月四日に上下男女十五名、座敷牢に召籠められた。其の所は熊本城下塩屋町なる田中兵庫の屋敷裏であった。

前に掲げた玄也夫妻の遺書は此の時書いたものである。それから間もなく誅伐された場所は花岡山の付近に在る禅定院と言う禅寺で、時は寛永十二年(一六三五年)十二月二十三日であった。其の時誅伐された人々は、玄也夫妻の外其子女、源八、女まり、くり、佐左衛門、三左衛門、四郎、五郎、女土(つち)、権之助、女房下女、合わせて十五人である。以上の外に志賀休也、こさいしょう(小宰相)も同日に誅伐された。

庶民が誅伐されるときは、囚人が七人もあれば御使者が三、四人、御医者が二人位、御鉄砲衆八、九十人位、小頭四、五人、御徒歩衆二十人位、御長柄衆二十人位、護衛して、舟は二艘位に分乗して長崎に送り、長崎奉行の裁許を受けて藩に帰り、当地で処刑されるものであるけれども、玄也等の時は熊本で処刑されている。

新撰御家譜原本巻五忠利公の部に

『一、 十二月廿三日、小笠原玄也妻子、下々迄惣而十六人於禅定院御誅伐、志賀休也、こさいしょう、貴理師旦に付同日御誅伐被仰付候』とある。

又国老長岡監物の書簡の一節に

『小笠原玄也相果可申旨被仰下候ニ付、昨廿三日於禅定院、玄也夫婦、息達以上十一人、女房達下女四人、〆十五人誅伐の事ニ御座候、其段筆紙ニ難尽候事』

とある。実に悲惨なことであった。忠利公の慈母伽羅奢様は玄也の父少斎に切支丹になれと勧められたけれども、少斎は信じなかった。然るに其の子の玄也は切支丹を信じて却って法に触れて殺された。伽羅奢の子の忠利公は玄也の命を救わんとして其の信仰を移す事は出来ず、天下の法を守らせる事も出来ず、義理と信仰との板挟みに捕らわれて焦慮を嘗め、悔恨の念禁ずをあたわざるものがあったろう。しかしながら誅伐に逢うが逢う迄、神の慈悲を説き、友の信仰を奨励してハライソ(天国・神の国)で逢わんと書置きした玄也夫妻は幸福であった。

最後に今ひとつの玄也の妻みやの遺書の中から数節を揚げておこう。何れの遺書にも今度の最後は『自分等にとっては、此の上もない幸福である』と書いてある。又切支丹の仲間である人々に対しては、いよいよ信仰を堅くするよう督励の言葉を連ねている。其の中に『デウスへおわび事可被成候、デウスの御内証は光大に御座候』とあり、又次の歌が書いてある。

『いつもきく物とや人のおもふらん、命つづむる入相の鐘』

『御慈悲ハはかりなししと聞く物をたのみをかけてわび事を背よ』

へちに又申候

一、 中のじゅあん

一、 たくしまさすけとの

一、 よしたきさへもんとの

一、 さいとうこへもんのうち かめ

一、 みやさきちうへもん、まりや

一、 たはこりあんむすめのうるすり

此しゆへ事つて申候、御心中かわり候ハすハ、こともわれ候事、おほしめしいたし候て給候、かしく

いつもきく物とや人のおもふらん、命つつむる入相の鐘

此ほんかをみなみな御わすれ候ましく候と御つたへ候てくたされまいらせ候、 ちうへもんのまりやニとりわき事つて申度候。むかしの事御わすれ候や、さやうニハなく候つると申たく候

又市もしさま みや

参る

此の手紙は、みやの妹婿、後藤又一郎に宛てたものである。

右『加賀山隼人佐と小笠原玄也』 壱冊七拾弐枚

昭和三十六年正月十日起筆、正月三十一日卒業

観想園主 鏡斎 三望亭主人識 上妻博之 騰写之印

昭和二十四年 十条製紙の永松豊三氏

小笠原玄也事係出典

一、小笠原系図

二、小笠原玄也形見送りの事

三、松井文書

四、片岡彌吉著『小笠原玄也一件』(きりしたん研究 第三輯)

五、パジェス氏『日本切支丹宗門史』

小笠原玄也、幼名は与三郎、通称は玄也、諱は秀次、細川伽羅奢夫人に殉死した小笠原少斎の三男である。(少斎の子供に就いては諸説ある。)

加賀山隼人佐の娘を妻とし真剣な切支丹信者であった。慶長十九年(一六一四年)徳川家康が禁教令を出してからは、忠興公も彼等の庇護に心配された。忠興公は出来ることならば玄也等を転宗させて安全に保護してやりたいのであるけれども、何度転び証文を書かせても『忠興様、何と被仰出候共、此上はころび申間敷』と書くので、忠興公もあきらめて『身内の者であるから許して遣わせ』と命じて放免して置かれた。小倉では片田舎で貧しい農民の様な生活をしていたが、寛永九年(一六三二年)、忠利公が肥後に御国替えになった時は、此の玄也等を小倉に置き去りにして、後任の小笠原家に迷惑をかけてはならぬ、又手放したら誅伐に逢うに決まっているので注意に注意を加えて、肥後に連れ下り、世人が気付かぬ様に田舎に隠して置かれたが、寛永十二年(一六三五年)全国的に切支丹検挙をする諸侯の間に申合わせが出来たので、忠利公は心配でたまらず、早速国元の家老に手紙を出して、玄也等の処置をさせたが、遂に十月頃、百姓の訴人が出た。然も長崎奉行に訴出たので万事窮したのであった。

玄也等は十一月四日座敷牢に入れられ、愈々最後の日が近づいたので、各々遺書を認め、形見送りの手紙を書いた。十二月二十三日、玄也夫婦以下、子供、女中に至る迄、惣て十五人、禅定院に於いて誅伐を受けた。玄也の妻みやの墓石が今日花岡山の路傍に残っていて後人に何かを教えている。

原文『加賀山隼人佐と小笠原玄也』昭和三十一年(1956年)七月再記

上妻博之集第四に収録 熊本県立図書館所蔵

この論文は『加賀山隼人佐と小笠原玄也』上妻博之著 上妻博之集第4に収録されている。本論文は熊本県立図書館にあり保管されている。

原文書を希望の方は,熊本県立図書館 情報支援課 ☎096・384・5000

Fax 096.385・2983 まで、連絡をしてください。

原文は毛筆書きで所々不明瞭な個所もあり判読しにくいために、熊本県立図書館の許可を得て、髙田重孝の責任、児玉雅治監修の元に活字化した。幾つか判読不明の箇所もあるが、前後の文より推定で不明の箇所は補っている。論文を書かれた当時、上妻博之氏は緑内障のために度々入院をされていて、そのために毛筆書きの箇所が所々不明瞭になったと思われる。

この活字化は、後の『加賀山隼人佐と小笠原玄也』研究のための活字化であり、上妻博之氏の書かれた『加賀山隼人佐と小笠原玄也』を1次資料として使用する時は、必ず熊本県立図書館から著作権使用許可を得て、原本をコピーして頂いた後に、研究者自身で上妻博之氏の書かれた原本から活字化してください。

この活字化した資料は、あくまで髙田重孝個人の『小笠原玄也15通の遺書の研究』の段階でおこなった活字化の作業ですので、決して1次資料としては使用しないでください。活字化した上妻博之氏の論文『加賀山隼人佐と小笠原玄也』はあくまで研究のための参考資料としてご使用ください。

今年は2023年なので、67年前の1956年(昭和31年)上妻博之氏が「加賀山隼人佐と小笠原玄也」を書かれた以前から、小笠原玄也の殉教の研究は始まっていたことを知ることができた。上妻博之氏は、100年前の大正12年(1923年)に北岡の御文庫に保管されていた安田貞方の写本の中から小笠原玄也の「遺書の写し」を見つけて詳しく調査され,大正15年(1926年)上妻博之氏の細川家史料に基づいて山本秀煌氏が『西教史談・大正15年版』に「切支丹武士の殉教」と題して遺書の第2号、第5号、第10号、第13号の後半部分のみを紹介された。288年目にして小笠原玄也の遺書と殉教が、初めて人々に知られるようになった。

1936年(昭和12年)上妻博之氏が安田貞方の「遺書の写し」を撮影され写真に記録された。現在は「切支丹御改之事」上妻文庫として熊本県立図書館蔵となり閲覧が可能となっている。

1948年(昭和23年)片山弥吉氏がキリシタン研究・第3集に「小笠原玄也一件」と題して「遺書の写し」のすべてを活字化して原文のまま掲載され、初めて遺書の全容が紹介された。313年目にして小笠原玄也たちの遺書と殉教の記録のすべてを詳しく知ることができた。(単語の誤訳、校正の間違い、解釈の違う箇所が幾つか散見される)

実に100年前の小笠原玄也の遺書の発見から、小笠原玄也の遺書と殉教に関する研究は始まっていて、現在まで継続されていることに深い感慨を覚えている。先達者である上妻博之氏の努力に心からの敬意を表している。これからも新しい史料が発見されていくだろう。自分に与えられた使命を果たしていけるように神に祈り続けながら研究を継続できることを心から願っている。

髙田重孝

〒880・0035 宮崎市下北方町横小路5886・3

携帯090・5933・4972

Email shige705seiko214@outlook.jp

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?