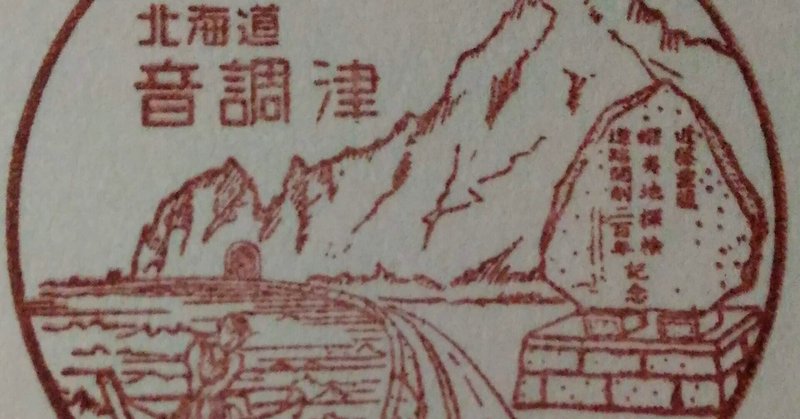

近藤重蔵蝦夷地探検道路開削二百年記念 風景印と記念碑

北海道広尾郡広尾町の音調津(おしらべつ)郵便局の風景印には、「近藤重蔵蝦夷地探検道路開削二百年記念」碑が描かれています。北海道の地で初めて行われた「道路工事」を記念したものです。

近藤重蔵(こんどう じゅうぞう 1771-1829)

江戸時代の北海道は「蝦夷地」(えぞち)と呼ばれていました。今は当たり前となっている「道」と言えるものはなく、獣や人が自然につけた道しかありませんでした。

近藤重蔵は、松前蝦夷地御用役として1798年に蝦夷地を探検し、択捉(えとろふ)に渡り「大日本恵土呂府」の木標を建てた帰路にあった現在の広尾町からえりも町への海岸線は断崖絶壁が続く難所であり、天候が悪い時には通行できませんでした。ここに私費で「ルベシベツ山道」を開通させた功績を讃えたのがこの石碑です。

なお、近藤重蔵が択捉島に渡る前にも、最上徳内(もがみ とくない 1754-1836)らが1786年に択捉島を探検しており、1798年の近藤重蔵の探検にも同行しています。

碑文

近藤重蔵 蝦夷地探検

山道開削二百年 記念

国務大臣北海道開発庁長官 鈴木宗男

近藤重蔵 蝦夷地山道開削二百年記念

江戸幕府蝦夷地探検の別働隊として近藤重蔵守重が率いた一行は、寛政十年(一七九八)四月江戸を出発、六月にトカチ(広尾)に到着、海岸の嶮難(けんなん)に九死に一生を得、艱難(かんなん)に耐え国後(くなしり)、択捉(えとろふ)島に渡り七月択捉島に「大日本恵登呂府」の標柱を建て日本領土であることを宣言した。

帰途十月、トカチに立ち寄り、海岸の嶮(けん)に山道を開削するために資を投じ、アイヌ六十八人を使い、ルベシベツからビタタヌンケの間約三里(十キロ)に山道を開削した。

後世の史家は、松前藩治下にあっての重蔵の決断を「その果断、実に蝦夷地道路開削の嚆矢(こうし)として讃えている。

工事の模様を記した「山道開発之記」『写』(弘化四年=一八四七)、寛政十年下野源輔(しもつけげんすけ)(助)=木村謙次の録した「東蝦新道記」(とうかしんどうき)(万延元年=一八六〇、函館奉行再せん)の彫字板がそれぞれ広尾町の禅林寺、十勝神社に所蔵されている。

重蔵は文化四年(一八〇七)まで実に五回に亘る蝦夷地探検を行い、その著述も多い。

重蔵は明和元年(一七七一)江戸に生まれ、遊島聖堂の学問試験に合格、長崎奉行手付(てつけ)、関東郡代出役(ぐんだいでやく)を経て蝦夷地探検にあたり、文化四年(一八〇七)幕府書物奉行(しょもつぶぎょう)の任ぜられ、後、大坂弓奉行を経て文政四年(一八二一)小普請(こぶしん)入り、息子富蔵の殺傷事件の咎(とが)で滋賀県大溝藩(おおみぞはん)(高島町)にお預けとなり、文政十二年(一八二九)雷鳴とどろくなかに死亡した。時に五十九歳。

この山道はその後トカチ場所、ホロイズミ場所請負人により補修が繰り返され、明治に至り海岸道に隧道ができ、大正、昭和と、山道とともに併用され、昭和九年(一九三四)黄金道路が完成、開通するまで利用された。

本年、近藤重蔵、蝦夷地探検道路開削二百年の記念にあたり、協賛会を設立し一般の浄財をいただき本碑を建立することになりました。

平成十年九月二十日

近藤重蔵 蝦夷地山道開削二百年記念事業協賛会

1998年(平成10年)に、近藤重蔵による道路開削から200年を記念してこの碑が建てられたわけですが、当時の北海道開発庁長官の鈴木宗男氏の名前がここに残っています。

鈴木宗男氏は1948年北海道生まれ、1983年に衆議院議員に初当選し、外務政務次官を経て、第二次橋本内閣で北海道開発庁長官に就任しますが、その後はあっせん収賄疑惑での起訴・有罪確定のため議員失職も経験しています。

地図

音調津郵便局

風景印は郵便窓口で郵便物を差し出す時に押してもらえる赤茶色の絵入りの消印です。郵便窓口に「風景印を押して出してください」とお願いすれば、差し出す手紙やはがきに押してもらうことができます。また、63円以上の切手を貼ったカードなどに押してもらって差し出さずに持ち帰る(記念押印)こともできます。

音調津郵便局の風景印は2001年(平成13年)11月1日から使用開始されたものです。郵便窓口は平日日中のみの営業です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?