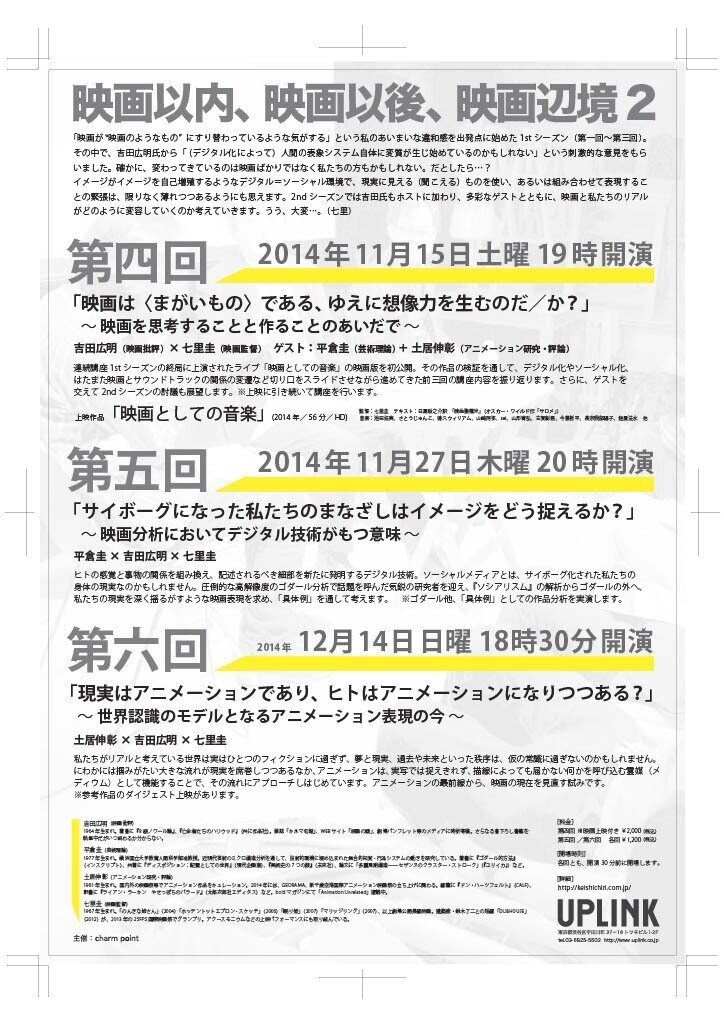

第4回(第二期初回)「映画は〈まがいもの〉である、ゆえに想像力を生むのだ/か?」 ~映画を思考することと作ることとのあいだで~ 2014年11月15日 登壇者:吉田広明、平倉圭、土居伸彰、七里圭

七里:あ、じゃあ、奥に。

吉田:今の作品を作った七里監督です。で、僕は、一期の一回目と二回目で加わらせて頂いている映画評論家の吉田と申します。第二期も、やらせていただくことになりました。一回目の講義では「表象体系が変わっているかもしれない」ことを僕の方で申し上げて、そこに七里さんが引っ掛かって、乗っかったというか、そこでもうがっつり表象系の方を今回二人呼んでしまいましてですね、そのため一回目で問題提起をした僕が引き続き出るというかたちになったわけですけども。まず僕の方からちょっと今上映した『映画としての音楽』について七里さんにお話を聞くっていう形で最初進めさせていただきたいと思います。作った当人からなにか言い始めるっていうのもなんだかなあと思ったので。

七里:ありがたいです。

吉田:どうなるか分からないですけど。これ、最初はライブだったわけですよね。

七里:はい。

吉田:同じ空間(アップリンク・ファクトリー)でやったわけなんですけど、実際この今の『映画としての音楽』【 http://keishichiri.com/jp/film/music-as-film_j/ 】は上映形態のものを見てもらってもおわかりのとおり、非常に複雑で、一見して何なんだかわかんないって感じがするかと思うんですけど、これはほんとにライブで見ていた分ににはもっと凄くて、といいますか。

七里:ひどくてね。はい。(笑)

吉田:もっと混乱させられるわけですよ。そのときの上映形態についてお話をさせていただきますけれど。この中にどのくらいライブにいらした方がいらっしゃるか、お手を挙げていただけるとありがたいんですけど。まあでも、これ一〇人か二〇人くらいいるのかなあ。

七里:半分以上の方は今日が初めて。

吉田:ということなのでしょうね。こちらにスクリーンがありますけど、向こう側に演者達が立っていまして、真ん中に通路があって。真ん中の通路に映写機が置かれていて、観客はその右側左側、スクリーンに向かって右側左側に並べられる。スクリーンに対してではなくて、スクリーンに対して直角に、こういう風にして並べられるという配置です。で、したがって、声は向こうから聴こえている。見るべきものはこちらにある。通路の中に映写機があって、映写機の下に・・・

七里:プロジェクターですね。

吉田:プロジェクターの下になんか映っているわけですよね。それは後で資料とかをみるとネガだったっていうことなんですが。ここでちょっと一つお聞きしたいんですけど、それはプロジェクターで映写すると自然にできちゃうものなんですか。それともわざわざネガというものを作って、そっちはそっちで投射しているものなんですか。

七里:パンフレット兼採録に多少書いたのですが、要は、映画を空間で表現しようと思ったんですよ。エクスパンデッド・シネマ、拡張映画って呼ばれるジャンルと言っていいのかな、アンダーグラウンドシネマの六十年代くらいからあって、で、それはスクリーンを飛び出していく、まあ飛び出すっていうと3Dみたいだけど、マルチ・プロジェクションとかもその一部に入るもので、一枚のスクリーンからはみ出す、映画を更に広げるという意味で拡張映画って名付けられたんですけど、それを空間として考えてみたらどうだろうかと思って。で、闘技場のようなイメージがあったんです。

吉田:コロセアムみたいなのですか。

七里:画と音が戦っているみたいな。画と音が戦っているのを観劇してもらおうと。だからあえてスクリーンにも演者たちの方にも椅子を向けなかったし、どちらも見れる。でも、どちらかだけをっていうのがなんだか野暮な感じがして、間の通路に映画の影を、こう、光があたると影が伸びるじゃないですか。このコップも今影が出ているけども、そういうものを床面に映したらどうなるかなあと思ったんですよ。映画の影って何だろうなと考えて、反転したネガ像なんではないかと思い。あれはリアルタイムでネガ像を出しているんです。スクリーンを撮影して。

吉田:それが自然にプロジェクターでやると出ちゃうものじゃなくて。わざわざ。

七里:もしかしたら家庭用ビデオで、セピア調とか、そういう映像をいじる機能の付いているものを持ってらした方いるかもしれないけど、そういうのの中に、すごくチープなネガアートっていうスイッチがあるカメラがあって、それを使うと全部反転して録画されるんですよ。これでやろうと思って。あらかじめネガ像を作って同期させて出すという手もあったんでしょうけど、それは意味が違う気がして。実際映っているものを撮影して、ずっとプロジェクションしていたんですよ。

吉田:ああ、そういうことだったんですね。

七里:だから(スクリーンの)字幕は黒地に白文字だったけど、床には黒い文字が出るという。

吉田:なるほどね。そう言われて初めて知ることですけれども。

七里:結局、でも三方を同時には・・・

吉田:見られないですよね。

七里:ほとんどの人は床を見てなかった。

吉田:いや、そうです。僕もなんか映っているとは思ったけど、それはプロジェクターで映すと自然に出てきちゃうものかなあと思って、それがそういう意図を持ってやられていたということは今回初めて知ったって感じですね。

七里:赤い太陽は青い太陽として映っているっていうことです。

吉田:なるほどね。だから今回ライブという形で最初やったわけですよね。アップリンクのここでやっているわけですけど。この空間構造があってのそういう配置だったのか、またこれがライブとして別なところでやられるとして、こういう空間じゃなかったとしたら違う形で同じことをするんですか。

七里:それはその時になってみないとわからないですね。でも、ここでやることを想定して考えたものではありました。そう考えると、映画の発想ではないですよね。場を作る、ということだから、演劇に近い。知ったかぶって字幕に出してたように、映画の初期って、映画も演劇も演奏もそんなに分れてなかったんですよね。それこそ渡邉(大輔)さんが第二回のときに仰ってた初期映画というものは。

吉田:初期映画というのはほとんど区別がなくて。映画見ながら騒いでいる人もいたし。出歩いている人もいれば、もの食べている人もいれば、そういう状況であって。

七里:映画館で映画を見るとき、闇の中で像と向き合うっていう作法も、どうしてそうなったかいろいろ考えられますよね。だから像のことばっかり言われているけども、この「場」という存在がある。それが変わってきた、「場」を失った、というのは言い過ぎかもしれませんけど。

吉田:ある程度、上映版のやつの中でも、セミの抜け殻という風に、ほぼ自虐的な感じで、おっしゃってますけど、確かにそういう「場」としてあるものを今回こういう形で上映して、一方向的に視線を集めてしまったことで、ちょっと苦しい点も出てきたなとは今見て思ってはいるんですが。

七里:なるほど。ただ、それに反論すると、蝉より美しい抜け殻(※note前回の動画を参照)もありますよね。

吉田:ライブという形でやられたのが、かなり人を混乱させるものだったわけですね。視線は分断されるし、聞いている、耳自体は分断されようがないけど、どっち見ていいかわからないというのは確かにあって。これは今度は内容の方の話に移りますけど、内容自体もかなり切断というか、そういうのが幾所にも感じられる、幾重にも感じられるようなものになっていて、そもそも語りと言っていいのか音楽と言っていいのか分かりませんけど、『サロメ』を語っているわけですけども、この音楽ないし、語りだけを聞いてもストーリーをつかむことをできないようになっていますよね。あえてやっているんでしょうけど。あえてこれも混乱させるつもりでやっているということなのでしょうか。

七里:でも、ストーリーが全く見えなかったとは限らないと思うんです。日夏耿之介さんが訳した、あるいはオスカー・ワイルドが描いたその通りの戯曲が伝わらなかったとしても、こういう風にすることによって浮かび上がってくるサロメの物語もあると思うんですよ。それがテクストの再創造ではないかと思うし、引用を使う創作かと思うし。

吉田:音楽を作る過程の中で、まずこれは音楽から先に作られていることも大事なことではあるのですけども、音楽を作る過程の中で、どういう風にしてったのか、つまり、ある程度のピックアップするべき場面があり、当然そのセリフがあり、それに音楽を付け。そういう風に音楽を作って、構成してったわけなんでしょうけど。最終的には構成されたのは七里さんだっていう風に第三回目の池田(拓実)さんの話だとそう・・・

七里:苦々しく言っていましたね。(笑)

吉田:こんなにしやがって、みたいな。

七里:いや、そこまで不満ではないと思いますけど。

吉田:何人もの声が重なっていたりとか、複数の人の声がひとつに重なっちゃっていたり、あるいは一人の声を三人四人の人がやっていたりとか、かなり構成されているわけですよね。それが音楽を作っている時点ではばらばらにあって、池田さんの中でちゃんと音楽として成立しているのかもしれないけど、音楽としてできていたセリフ自体もこういうかたちでめった切りにしてモンタージュして、みたいなことをしてらっしゃるわけですよね。音だけ聞いても、物語はわかりづらいとは思うけど、『サロメ』の物語についてある程度の人は予備知識としてもあるかもしれないし、加えて、それなりにセリフを追っていけば、こうなって、こうなって、っていうのは構成できないことはないというくらいにはなっていると思うんですよ。その点、今言ったように、言葉の時点で混乱させているかといえば、筋が通っているという気がしないではない。今度は語りと音楽、と今度は映像。音楽と映像が切れているっていうか、つないでるんだか切れているんだかという感じがある。映像にしても三つくらいあるわけですよね。風景、海の風景が映っていたりとかする場面とテンカウントが映っている場面、それから字幕が映ってる、映像だけでも三つの層があって。テンカウントに関しては音楽を出すキーとして使われていた、ライブでやっていた版では、ライブでどこで人が声を出すかっていうきっかけを与えるためのカウントだったわけですけど、今回上映版にした以上はなくていいはず、という気がするんですけど、残されているのは何でなんでしょうね。

七里:ライブでも、きっかけを出すだけだったら、別にテンカウントでなくてもいいわけです。ある種のレイアウトっていうか、テンカウントで何かを形象してみたり、色をつけたりしてるところでもうすでに、そこにも、意味のレイヤーがあるというか。音のきっかけとして使ってただけではないので、ライブじゃないから映画ではいらないとは思わなかった。でも全部残そうとも思わなくって。ここはわりと悩んだところではありましたね。

吉田:僕自体がよくわかってないんで。なんですかこれはって聞いてるってことですよね。

七里:吉田さんだけじゃなくて、多分ほとんどの方がそうなんではないかと。(笑)

吉田:実際聞いてちゃんとした答えが出るかどうかもわからないんでしょうね、本当に、作っている人は。それはそうなんだろうなあとこうやって聞くのも無粋な話なのかなあって。

七里:なかなかやれないことですよね。そこから何か導き出されればいい。これを上映したのは初めてで僕も初体験のことなので、聞いてください。

吉田:あと字幕の出し方ですよね。字幕の出し方がマラルメっぽいなあみたいな。

七里:マラルメっぽかったですか。

吉田:『骰子一擲』ですか、みたいな印象を受けないわけではないですけども。それは全然考えてないですか?

七里:そんな教養ないんで。でもそういうことにしておきたいとは思います。

吉田:マラルメ自体も非常にサロメに縁が深いわけですよね。

七里:そうですね、十九世紀で・・・。

吉田:実際マラルメっていうのは生涯ずっとサロメのことを気にしているというか、サロメじゃないですね、エロディアーデなんですけども、二十代の頃に詩を書いてから、晩年に死ぬ間際にもう一回それを取り上げなおして劇にしようとしていたりってこともあって。

七里:あの時代の人達って、なぜサロメなんでしょうね。フロベールもそうですよね。サロメっていうかお母さんのエロディアーデ。

吉田:マラルメに関して言うと、最初は純潔の象徴みたいなかたちでエロディアーデを考えていたんですよね。

七里:ハイネが、十九世紀の前半に詩を読んでるんですよね。

吉田:『アッタ・トロル』というのを書いていて、それが十九世紀の文学にサロメが導入された最初(ただここでもヘロデアという名)で、それが非常にフランスの十九世紀末の詩人達に影響を与えたらしいんですけど。

七里:それが最初みたいなことはどこかで読んだんですけど。

吉田:どういう経緯でサロメなのかっていうのは、よくわからないっちゃわからない、まあ、マラルメのことはいいかな。ワイルドとマラルメは全くサロメに関して捉え方がまるで違っていて、マラルメはかなりワイルド的な、世紀末的な、ファムファタル的な扱いっていうのは非常に下世話だと思っていたらしくて嫌っていたようなんですね。だから、サロメという言葉を使わずに、エロディアーデという風にずっと言っていて。実際聖書の中ではサロメはサロメとは名指されてなくてエロデ王の娘、義理の娘と言うだけで。

七里:名前ないですよね。

吉田:名前がないらしいんですよね。エロディアーデっていう、エロデ王の妻なのか娘なのかわかんないですけど、そういう形の言葉にして、それでずっと通してるっていうことなんですよね。あと、テンカウントの話に戻りますけど、テンカウントを出すということはつまり、ライブにおいてのキューである、きっかけであるっていうことですよね。ライブの音を実際に映写されている作品に合わせるということをさせると。いかに映画のサウンドトラックというものは窮屈なものだということをそこで示そうとした ということを前に伺ったような気がするんですけど。

七里:映画音楽と音楽で決定的に違うのは何だろうと考えたんです。映画音楽って映画の都合で長さが決まっていたりしますよね。もちろん音楽がこの長さだから、シーンがそこまで伸びるっていうこともないことはないですけど、映画の欲望に音楽が合わせるということが面白いなあと思って。それを実演させたらどんなに困るだろうっていう意地悪。じゅんこさんがすごく気持ちよく歌っていても、いきなり終りのキューが一〇、九、八って出始めたら、それに合わせて終わらなければいけないみたいな。

吉田:終りのキューでもあるんですね。

七里:始まりと終わりに出していたんです。ライブだから、(歌い手同士の)かけ合いなわけだから音楽の欲望としては、相手に合わせてこう入るとか、こういくみたいなわけだから、相手がいる以上それに合わせたいんだけど、それとは関係なくキューが出る。あなたはここから始めなさいっていう。そういう制度を皮肉る意図もありましたね。

吉田:まあ、それもライブならではということですよね。上映版という形にしてしまうと、それはライブのときに録った音源をあてるということになるので、そういった実際のライブの場であった、せめぎあいというか、実際の演者がここはもっと歌いたいのにというところを無理やり終わらせる・・・といった戦いと言いますか、それも上映版になりますと、かげも形もなくなってしまうわけですよね。

七里:いや、あれはほぼ全てライブの前に録った録音で構成しているんです。ライブの元になった音源です。だから、そもそもライブの記録ではない。ただ、なんだろう、これまでの吉田さんの話を聞いていると、結局ライブがあってそれを映画にしたものだろう、という、そういう捉え方ですよね。それは散々「映画以内以後辺境」の一期目で、表象って何だみたいなことを吉田さんがすごく噛み砕いて、映っている林檎と現物の林檎が違う。写っている林檎になった途端に、あるいはリンゴという言葉になった途端に、そこに違う意味を読み込む作用が生じ始めて、そのずれっていうものが表象だという話をしていたにもかかわらず、映画版の話をするのにどうしてそんなにライブがどうだったかに拘るのかな。あえてそういう物言いにすることで「映画以内以後辺境」一期がどういう話をしてきたかの説明に繋げようとしているのかなあと、裏読みしてしまうのですけど、そういう意図ですか?(笑)

吉田:そういうつもりではないんですけど。まだ今回のライブがあって、この上映版があって・・・、なんていうのかな。よくわかんない

七里:ちょっと体勢を立て直しましょう。

吉田:字幕が映画に音楽がつくっていう物語を語っている、物語って言っていいのかよくわからないけども、物語を語っているというのと『サロメ』というお話と、関連性があるのかないのかっていうのを考えちゃったんですよね。共に何かが囚われている、ヨハネが囚われていることと、映画に対して音が囚われているという関連性はある。男女は入れ替わっているんだけど・・・。そして、切り取られるっていう意味も当然ありますよね。ヨハネの首が切られているのと、実際の生の音が切り取られて複製されて、映像に乗っけられてしまうというように。関連性はあるんだろうと思うんですけど。やっぱり今回ライブだとあっち見たりこっち見たりしている中で字幕を見ているので、今度は一方向的にずっと字幕を見ているという状況、しかも最初の方はほとんど映像らしい映像が映らない、字幕がずっと映っている状況だったんですね。これは正直ちょっときついなあという気がしたんです。

七里:何で?

吉田:逆に言うと、洞窟の中から海が見えて、そこに法水さんの声が聞こえて、ほっとしたというか、画がついてて映画だよなあって、思ったというか。字幕を延々と見せられるときつかった、一方向的にみていると。あっち見たりこっち見たりしているぶんにはなるほどっと思ってたんですけど、これだけをじーっと延々と見せられるときついなあという気がしたんですよね。

七里:感想としては受け止めますけど、それを言うことで面白い話に繋がるのでしょうか。若干の不安を持って、司会進行をつついてみたり。(笑)

吉田:けなそうとしているわけではないので、映像が出てきて、飴屋法水さんの声が出てきたときの衝撃というか驚きというか、そういうとこが面白いんだよなあと思って。実際ナレーションが誰の声なのか、誰が語っているのかとかよくわからない声だし、サロメの話と関係あるのかないのかも分からないし。国とかっていうことを言っているし、国の半分はとか言っているので、サロメに舞を踊って見せろという、ヘロデ王がいうと、その際に国の半分でもやるぞみたいなことをいうので、それと関連がないこともないかなあと思うけれども。ああいうものが面白いなと思ったんですよね。

七里:僕なんかよりはるかに映画を見ている方に、映画のことを指南するようで非常に恐縮なんですけど、「そこが面白い」っていうこと自体が、「本当にこの人映画を見ているんだろうか」と。要は映画っていうのは…って、これは僕の考え方ですけど、直結するモンタージュだけではないと思うんです。モンタージュの構築は一時間前にも遡る。だから、字幕をずっと見せ続けるそのつまらなさっていうのも、それがあるから画(え)を唐突に映せるわけですよ。だから、部分的にここが云々かんぬんっていう見方をするのは、ぼくは映画的じゃないような気がする。むしろ絵画的っていうか。

吉田:確かに言われた通り、字幕をずっと見ててそこに画がパッと現れたときの驚き、だからそれは持続があっての話だろっていうことなんですよね。

七里:ええ。そういう見方を僕らはずっとしてきたはずじゃないですか、映画を見るとき。でも、それが変わってきているのかもしれない疑問、というか不安もあります。持続で見れない見方というのは、もしかしたらデジタル化されて以降の、映画の見方の変容、その糸口、切り口にもなるのかなと思ったり。だから、吉田さんが、吉田さんのような人になりつつあるんじゃないか、かつての吉田さんではなくて。(笑)

吉田:やっぱり、映画を見るというのは、どこをどう受け取ってもいいんだろうと思うんですよね、それが創造的な見方であれば。作者の意図としては、構図と、これがこうあってのこれなんだよってことはあるかもしれないけど、全然別なとこ見る人は、「取り上げたここが面白い」って言っても、それはいいんだろうと思ってて、そういう中から別な物語を紡ぎだすとか、っていう自由はあると思うんですよね。

七里:当然。

吉田:批評っていうか、物書きがやることとしては、やはりそういうことをやっている、ってこともあるので。確かに持続の中にある場面が出てくるようにしたい、っていうことはあるかもしれないけど、見る側の権利としてはそれが勝手に見てもいいってこと…。

七里:勿論。(笑)でも、時間がそんなに余裕あるわけでもないから、全体の流れに戻りましょう。当初は、今日は公開ミーティングってことで、ゲストの平倉さん、土居さんに登場してもらう前に、我々の方でまずは今見てもらった映画を足がかりに、第一期の「映画以内、映画以後、映画辺境」で何を話してきたのかっていう話をしようってことだったんですよね。

吉田:うん。そこに繋げてくつもりで喋ってきて…(笑)。

七里:ここすごく足踏みしてる感じがして、もどかしくて。

吉田:じゃあ、そっちに行きますか。要するに、最後に飴屋さんの声で「お前はまがいものである」と言われてる、それが多分今回第一期で話してきたことの要約といいますか、究極のことを言ってるんだろうなと思ってぼくは聞いてたんですけど。光を、影を失ってしまったってことですよね。それは字幕の方で出てきてましたけど。お前は影を失ってしまったまがいものだっていう風に、これは殆ど、ずっと七里さんが「デジタルになったことによって影がなくなったんじゃないの」っていうことをずっと仰っていて、そこのことなんだろうとは思うんですよね。多分、ぼくとしてはデジタルに限らず表象っていうこと自体がなんらかの欠如を抱えてるもんなんで。表象自体が、もともと映画自体がそういうものだったのかもしれないって考えると、デジタルによって表現力が失われたのかどうかちょっと微妙なのかな、という風にも思えてこないこともないですね。映画だって元々まがいものだったんじゃないかっていう風に考えれば、確かにデジタルに依って、確かに物質試行のデジタル版とフィルム版を比べて見たときに、見えないものがあるっていうのもあって。

七里:第一期を全部聞いてる人を前提として話してるような感じがあるので、まずざっくりと第一回から第三回までどう進行してきたのかを話しましょうか。

吉田:はい。一回目にデジタルになることによって映画が変わってきている、映画じゃないものになってるかもしれないという七里さんの疑問点があって。で…。

七里:というか、違和感があったんですよね。映画がいつの間にか、映画なんだけど映画じゃないような。敢えて言えば映画のようなものになっているんじゃないか、っていう妙な違和感。それで、第一期はずっと細野晴臣さんの、YMO散解後の『SFX』っていうソロのアルバムに入ってる『ボディ・スナッチャー』っていう曲があって、それをテーマ曲として流してたんですよ。『ボディ・スナッチャー』っていうのはドン・シーゲルが最初に監督した、それこそ吉田さんの専門のB級映画ですよね。SFの古典…説明していただけませんか(笑)。

吉田:街に宇宙人が入り込んできちゃって、宇宙人が人の姿を乗っ取っちゃう。で、周りの人は「この人じゃない」と微妙な違和感を覚えるんだけど…っていう映画ですね。街の人の大部分がそういう風に乗っ取られていくのに危機感を覚えた少数の人が、それに対して戦う、みたいな映画ですね。

七里:その『ボディ・スナッチャー』っていう物語のようなことに映画がなってるんじゃないか。もう、ぼくらが見ている映画っていうのは、かつての映画ではなく、乗っ取られた後の映画のようなものに、もしなっているんだとしたら原因は何かっていう。そういう違和感を感じ始めたのがちょうど二十一世紀に入ったぐらいからで。要は映画が、デジタルシネマに移行していった時期、例えばフィルムで映写されてた映画が、今日もそうですけど、プロジェクターで映されるようになったり、撮影される機材や素材がフィルムではなくてデジタルになったとか。もちろんデジタルカメラは九〇年代からあったんですけども、デジタルが一般的になったことにシンクロしているような気がして。でもデジタル化っていうのは、そういう機器の問題だけではなくて、ソーシャル化っていうんですかね、デジタル技術を使った環境とかコミュニケーションの変容みたいなものを視野に入れないと、ただメディアがデジタルになって変わったってことではないだろうってことで、デジタル化とソーシャル化、分けられないんだけども、敢えて分けて二回目は渡邉大輔さんを…。

吉田:多少重みを置いて話をした感じでしたね。

七里:で、第一回の方ですけど、『DUBHOUSE』という35ミリフィルムの作品をデジタルで上映してみたんです。何でかって言うと、『DUBHOUSE』は最初の八分間、闇なんですね。真っ黒なんですよ。真っ暗なんだけどその黒っていうのは、静かな海とか野の花だとか、建築家の鈴木了二さんが描いたドローイング、原発を覆うDUBHOUSEとか、瓦礫の中にDUBHOUSEしか建ってないとか、そういう狂ったようなドローイングを撮って、ギリギリ人間の視覚では見えないとこまで焼き込む。そうすると、体調によったり個人差はあるんですけど、ときどき見えるんです。真っ黒なんだけどぼわっと見える。ボワッと…どころではない、ボッぐらい(笑)なんですけど。フィルムに光を当てて影を映し出す映写機という機械ではそれが見える。ところが、それをデジタルに変換してプロジェクションすると、データ上はその通りのはずなんだけど、全く映らない、白っ茶けた黒にしかならない。何故か…っていう話を糸口にしようと思った、っていう話をさっき…。

吉田:そうですね。そこで、影を失ったものがまがいものであって、っていうということと繋がっていく訳ですよね。

七里:それが何故かっていうと、第一期の時はまだそこまで結論を出せなかったんですけど、今は自分の中ではほぼ結論があるんです。つまり、プロジェクターって照明なんですよ。映写機よりもむしろこれに近いんです(と会場の照明を指す)。すごく高性能の照明なんです、あれは(とプロジェクターを指す)。と僕は思っています。だから、影の表現は出来ないんですよ。スクリーンに映されるのは何かに光を当てた影じゃなくて、黒い光、すごくざっくり言うとブラックライトが照射されているだけなんで、影の表現とは本質的に、というか意味的に違うものだと。それは、今日観てもらった短編の『To The Light 2.1』とかを作りながらいろいろ考えていて、だんだんそう思い始めたことなんですけど。

吉田:影には間接性があるって感じ?

七里:うーん、だから『映画としての音楽』っていう映画は、自分で語り始めるとすごくみっともないことになっていきますけど、本当に直截的ですよね。確かに「つまらない」と言われても…

吉田:つまらないというか…。

七里:字幕については、あの頃考えていたことそのまま書いただけなんですよ。光を物に当てると影ができるし、影ができることが物があるということなら、像に光をあててできる影は何だろう、それが映画なんじゃないか、でも、今の映画はもう影ではないんだよなあって。

吉田:今の映画は割と、いろんな意味において直接的に出ちゃっているところも多いかなとは思う。

七里:僕にとって『映画以内、映画以後、映画辺境』は自分が勉強する為にやっているので、第一期三回の講座を通じて、なんかそんなような考えに至り始めたというのが、あの映画だったと。まぁあんまり長々と第一期の話を僕らだけでしてても広がりがないので、端的に言って第一期って何だったんですかね。

吉田:う~ん、そうですね…。確かにデジタル化したこととソーシャル化したこと、これは繋がってはいるんですけど、ソーシャル化っていうのは多分デジタル化によって引き起こされてるのと、デジタル化が基礎にあって、その上に乗っかってソーシャル化っていう事態が起きているんだろうな、とは思うんですよね。ひとつのコンピューターのインターフェース上に言葉も音楽も映像も乗ってしまう状態が出来ていて、それがその、、ぼくはフォーマットって言ったけども、渡邉氏においてアーキテクチャーっていう、まぁ初音ミクなら初音ミクのソフトっていうものを使って誰でも映像を作れてしまう、音楽も作れてしまう、っていうのがあると。そうして出来た映像がいっぱい出ているのを人が見て、また、自分もやってみようと思って映像を作り始めるっていう、再帰的なサイクル、そういうソーシャル化っていうのが、非常に簡単に手軽に映像が出来る、音楽が出来るっていう土台が出来てしまっていて、それを可能にしたのがデジタル化なんですけど。まぁ誰でもコンピューターが持てるということになってデジタル化がソーシャル化の基礎を作ったんだろうけども、とりあえずぼくらはソーシャル化のことはちょっと置いとこうかなっていうことになったのが第一期の結論なのかな、と。で、デジタルの可能性、デジタルはもしかしたら悪いだけじゃなくて良いこともあるのかもしれない、もっと肯定的な面、積極的な面を見て言ったらどうなるだろうかということが二期に繋がっていくかなっていう感じですね。

七里:それは、「これは黒い光、まがいものだ」って飴屋さんの台詞がありますけど、そもそも映画はまがいものだっていう。映画がフィルムだった頃に、写真で言われていた痕跡ってやつですよね。そこに何かがあったことの痕跡として写真があって、だから痕跡っていうのは、そのものではないからまがいものだ。表象ってのはそもそもまがいものであって、それがデジタルで行われるとどうなるかを積極的に考えるっていうこと?

吉田:そうですね。もともと表象自体がまがいものだった、映画も複製技術って言われたし、まがいものの力としての映画っていうことであったんだろうと。としたら、デジタルになったとしても、そのまがいものの力が、確かに手軽に出来ることによって非常に変わってくるだろうとは思うけども、そういうまがいものとしての力を活かすことはデジタルになっても可能だろうと思っている、っていうことですけどね。

七里:この辺で、もう…。まあ指差して申し訳ないですけど(と隅にある卓上のPCを指して)、あの中で土居さんがしびれを切らしたような顔をしていますし(笑)、我々がしどけなくやり続けてもアレなんで、そろそろゲストを交えながら。もう一度気分を変えてリスタートということで。平倉さん、前の方に来ていただいても宜しいですか。じゃあ(拍手)平倉圭さんです。(拍手)後ろに土居さんがいます。

平倉:暖かい……なんか見つめている、見守ってるみたいな(笑)。

七里:声出してみてもらってもいいですか。

土居:どうも、はじめまして。宜しくお願いします。

平倉:どっち向いた方が自然なんですか?

土居:ぼくの方見ないでくれれば大丈夫です(笑)。客席を見てくれるのが一番いいと思います。

七里:さっき、ソーシャル化についてはとりあえず置いておこうって話になったけども、狙ったわけじゃなく偶然ですけど、土居さんがロンドンにいる(笑)、でスカイプで出てもらうかみたいな。これはもう当に…。

吉田:ソーシャル化…。

七里:これが現在、リアルですよね。だから、ぼく本当に古臭い人間なんで(笑)、第五回の「サイボーグになった私たちのまなざし(はイメージをどう捉えるか)」っていうのが、頭の中をグルグルし始めてるんですけど。この現実、ポスト・ヒューマンなのか分かんないですけど、こういうことってのは、もう(サイボーグ)?

平倉:えっと……(笑)。しばらく客席におかれてて、この悶々とした状況は何なんだ(笑)、どういうプレイなんだろうと思って、あれなんですけど。話、参加していいですよね?

七里:どうぞ、お願いします。放置プレイでしたね…(笑)

平倉:あ、でも土居さんどうですか? ちょっと話していいですか?

土居:大丈夫ですよ、どうぞ。

平倉:この講座のやろうとしてることはたぶん映画とは何かってことと、映画にとってデジタル化とは何かということで、今日は作品を見て、すごいかっこいいサウンドトラックだったから、その話を僕はしたくて。で、忘れる前に五つくらいわーって言っちゃっていいですか、頭のなかにあることを。その前にデジタル化に関して言えば、先ほどおっしゃってたプロジェクターは黒い光なんだって話は、それ自体はとっても面白かったし、今日の作品の肝でもあると思いましたけど、それはデジタル化とは関係のない事柄で、たんにプロジェクターの性能の話だと思います。つまり、データはそれ(黒)を再現してるけれども、黒を真っ黒に映すという技術がないからそうなっているだけで、モニターに映せば違うわけですよね。二〇〇〇年頃にデジタル・ハイビジョンがでてきた時の衝撃は、黒が黒いということで、アナログの時は黒にノイズが入ってたのに、デジタルになったら黒が真っ黒になっちゃってすごい、みたいな。それを当時の現代美術のビル・ヴィオラとか、そういう人たちがすぐ使って、黒が動いてないから一見静止画なのかな、と思ったら実はゆっくり動いてる画だったってことをやりだすんですけど。だから、技術の現段階のレベルに依存してる話なので、デジタルかどうかではない、とぼくは思います。その上で、デジタル技術みたいなものを「セミの抜け殻」っておっしゃってて、そのセミの抜け殻に、最終的には「まがいもの」っていう言葉を投げかけてて、まがいもの(という言葉)は決しておとしめてないって話だったんですけど、わからなくて。セミの抜け殻をきっと愛してるんだろうなっていうことは伝わるのに、その愛がうまく……(笑)。

七里:届いてない(笑)。

平倉:で、話そうとしたことはですね、一〇カウントは、あれは1秒1回でカウントされてるんですよね。あれは「ビート」として僕には機能していて、踊らずにはいられない映画だったんですけど、

七里:そうだったんですね。平倉さん、僕、隣に座ってたんですけど、ずっと拳で…(笑)(と平倉がリズムを取っていた様の真似をする)。

平倉: BPM=六〇ていうふうにして設定されてて、常に「基本のリズムはこれですよ。これでカウントしてください」と。それに対してわりと複雑な音楽が流れてくるけども、こちらがBPM=六〇のグリットを用意しとけば、なんかこう、ノれる、みたいな(笑)。「あ、これはすごい気持ちいいな」みたいな感じで見ていたっていうのが、まずひとつあって。もうひとつ、いちばん最後にですね、池田拓実さんのこの音楽のつくり方のこと書かれていて、けっこうすっごい刺激的なのでぼくも宣伝するんですけど。

七里:そうなんです。ライナーノーツを書いていただいて。

平倉:それで、セミの音すごいきれいで、最初すごい機械的な反復音みたいに聞こえるセミの音があって、段々ゆっくりになっていく。でも途中でセミをつかむじゃないですか。まっ暗だけど、セミをつかんでバタバタバタバタって。そのバタバタバタバタって音が良くて。なんていうんですかね、セミのはねに顔をたたかれる感じ。あ、これ、映画がこういうものなら映画って好きだな、みたいな。セミのはねに顔をたたかれる感じで。それで思っていたのが、音だけの上映と、いままっ暗であるににせよ、ブラックライトっておっしゃってる淡い光が四角く照らされている状態とでどうちがうのかっていったときに、それはぼくにとっては「顔」の意識だと思ったんですよ。ライヴの場合、スクリーンが横にあったっていうのでそれとはまたぜんぜんちがうと思いましたけど、この状況だとなにも映ってなくても、正面が顔に対してあって、音が鳴ったときセミの羽音を耳で聞いてなくて、どちらかというと僕は顔で聞く感じがあって、顔にパシンってくる、みたいな。その「映画とはなにか」っていうときに、当然歴史的な偶然性からうまれたこの制度のことを「映画」って呼んでいると思うんですけど、その制度の中には顔に対して差し向けられる表現っていうところがあるなっていうのが今日はじめて思ったことです。

七里:なるほど。

平倉:で、もうひとつ。その抜け殻の話ですけど……第一期を読んでいてですね、デジタルはダメだって話とかが出てきてる、そういうとこもあるんですけど、でも、それ「テクノロジー」を否定してるのか、「デジタル」を否定しているのか曖昧なまますすんでいる気がするんです。でも映画はテクノロジーと結びつくことのよろこびに満たされている表現なので、テクノロジーはやっぱり無視できないだろうと。例えばこの音楽のライナーノーツを見るとですね、さとう(じゅんこ)さんが台詞を読んで、台詞を読んだときに録音からピッチを読みとって、ピッチを楽譜として書き変えて持ってきて。それビックリした……それは何段階も技術がさしはさまれて、たぶん録音と、たぶんコンピューターを使ってピッチを音程に書き変えて、もういっかい歌う、みたいな。そういうデジタル・テクノロジーを含む、たくさんのテクノロジーを含んで音をつくっていって、でもそれはこの映画の語り方だと、「セミの抜け殻」だろうと。ぼくセミとか大好きなんで、セミの抜け殻は本体に対するカスみたいなものではまったくなくてですね、セミは抜け殻でこう……セミの話しますけど(笑)。ぶら下がりますよね、でセミは殻を脱がなければいけないと。でもどうやって脱ぐのか、体がフニャフニャだから自分の脚で脱けだせないんですよ。どうやったら抜けるかっていうと重力で抜くしかなくて、頭割って、殻をこうやって出ると、重力でズルズルズルって落ちてくるんですよね。で、そのまま重力で落ちていくんだけど、そうするとこう、ニュルニュルしてるから、スポって落ちそうじゃないですか。そこがセミの抜け殻の適度に硬いあのエッジがですね、セミが出てくるところを、くって、こう押さえていて、ブラーンってなったままで乾くまで待つ、と。ちょっと乾いてくると、うーって腹筋使って、あーってやって、ぱしって脚でつかんで、お尻出してあとはこうやってぶらさがって乾かすんですけど。その間、抜け殻君はですね、葉っぱとか枝とかにつかまっているんですよ。それはたしかに生き物じゃないけど、完全に身体の一部になっているわけですよね。

七里:なるほど。

平倉:映画をつくるって、というかテクノロジーと結びつくって、そういうまさに抜け殻みたいなものと接続するっていうことだと思います。

七里:それがサイボーグになるということですね?

平倉:はい、そうです。ぼくはサイボーグになるという言葉をデジタル・テクノロジーにかぎらず、人体の外部にある生物学的身体とは異なるさまざまな人工物とか、環境とか、全部、基本的に人工物(との接続)はサイボーグって呼んでいます。

土居:(スカイプからノイズ)・・・。

七里:これはどういう(笑)。

平倉:なんかカッコイイ音が……

吉田:これは土居さんですか?

平倉:ヒューマンビートボックスみたいな音が(笑)。あと二つは疑問みたいなものなんですけど、男女の比喩がでてきて、映画を、『映画としての音楽』を観ていると、「彼」「彼女」という言い方が出てきてどういう意味なのかは一回ではわかりかねたけれども、どうやら「彼」は映像の映るフィルムをさしていて、「彼女」はサウンドトラックをさしているようにも見えると。なぜ「男女」なのか、みたいなことは僕は思うのですね。それが男女であるということは、僕はちょっと……まあ『サロメ』の話があるからあれだけれども、オスカー・ワイルドが『サロメ』をどういうつもりで書いているのかも全然わからないのですけれども。それでもやっぱり技術、テクノロジーと結びつくっていうことはエロティックなものでもあるけれども、それは「男女」じゃないから良いっていう感じは僕はあって。

七里:ああ、はい(興奮)

平倉:だから、セミの鳴き声とかですね、セミに顔をたたかれる感じがして「わあ、気持ちいい」っていうのは性的な感じだと思うんですけど、僕にとっては。

七里:うん、うん。(さらに興奮)

平倉:だけど、セミって鳴いてるのはオスだし。

七里:そうですよね、求愛だから。

平倉:そもそも虫だし(笑)。だからそれをサウンドトラックはオスじゃありません、みたいな話は、なんかあれ……?みたいな。というのがまずひとつ。あと、字幕のことは吉田さんと、僕はおなじことを感じて、字幕がすごく解説的だな、と感じたんですよ。

七里:ああ、はい。

平倉:で、かなり没入的に味わっているときに、かなり外側からこの状況をみるっていう、テクストがあると、僕は基本的に快楽主義者だから、映画で踊りたいようなタイプだから、踊っているときに「いま解説中だから踊らないでください」

七里:(爆笑)

吉田:(笑)

平倉:で、それはそういう感じのものとして受けとれば良いのかなと、思ったけれども、僕の(身体の)欲求としては、なんか字幕はほどほどに見て、まったく何も映っていないときと、まっ白になっているときが僕はなにか最高で「わあ、これが映画だ」みたいなふうに思って見ていました。ちょっと忘れる前に言いたかったのはそんな感じのことです。

吉田:じゃあ、土居さん。

七里:いきなり振っても良いんですか、これ。

土居:はい、大丈夫です。

平倉:土居さんは事前に観てるんですよね?

土居:そうなんですよ。さっきその、吉田さんと七里さんとのあいだのやり取りを聞いてて、ちょっと思ったんですけど、僕ブルーレイを事前にもらってたので家でずっとかけっぱなしにしてたんですよ。さっき七里さんが言ったことにつながっているのかなと思うんですけど、なんかこれずっとリピート再生することにすごい向いているなーと思って、この映画自体が。そこで直線的な時間軸ってものが消えて、一回目に上映した最後の方と二回目の最初の方が響きあったりとか、そういったことが起こってくるので何かすごく面白いなっていう風に思ったんですけど、基本的に今回、第一期の原稿とか読んだり、今回この映画を見たりして思ったんですけど、デジタル化によって映画が変質してるっていう状況の変化を、ある意味で、七里さんが更に「だったらこんなのやっても大丈夫でしょ」みたいな感じで、映画をどんどん自分の方向に進化させているような感じもすごくあって、今回『映画としての音楽』は、完全に『眠り姫』とか『DUBHOUSE』とかとスッと繋がったんですね。

七里:はーあ。

土居:紛うことなく七里圭の新作だわ、っていう感じを受けて。って、大丈夫ですかこれ、自分でしゃべってるとそっちの声が全く聞こえない状況だってことに気づいて・・・。

平倉:聞いてます(笑)。

土居:ではなぜその『映画としての音楽』で七里圭の新作だってことを感じたのかっていったら、やっぱりさっきの「セミの抜け殻」、比喩としての「セミの抜け殻」としてもそうなんですけど、やっぱり何かしら、「セミの抜け殻」として僕が理解したのは本来あるべきものが無い、みたいなこととして僕は理解したんです。七里さんの作品だと例えば『眠り姫』みたいに声だけのフィルムだったりとか…。

七里:まあ、人が映らないとか

土居:見たことがあるし知っているもののはずなのに何かしらちょっと違うっていうような感じが僕が七里さんの作品にすごく惹かれるところで…僕もアニメーションのことやっている人間なので、ヒューマンなものから離れたいっていうような欲求はすごくあって…

七里:DNAの煩わしさみたいな。

土居:だからアニメーションを見ているというようなところもあったりして。で、デジタル化によってアニメーションも変化したんですけど、その変化したことで起こったことって、今までみたいに人間そんなに重要視されないというか、今までの人間観と違うような、多分今までの人間観からするとちょっと残酷に思えるような人間観みたいなものがすごく出てきているなと。多分僕が来月話す話と繋がってくると思うんですけど。

七里:なるほど。

土居:それは、ある意味で言うとちょっと今の表象体系とは違う表象体系を見るというか、だから表象体系の変質っていう1回目からのテーマとしてすごく通じてきていて。デジタル化も実はその中の一部なんじゃないかなと言う気がするところがあるんですね。デジタル化は表象体系の変化に対して少し加担しているところはあると思うのですけど、デジタル化はその一部でしかないような動きを、七里さんの作品からは感じられたり。

七里:なるほど、だからデジタル化によって表象体系が変質したのではなくて、表象体系が変質していくことにデジタル化がくっついてきているっていうことですか。

土居:って、僕は思ったんです。

吉田:なるほどな。

土居:なぜかと言うと、僕が重要視しているアニメーション作品にユーリー・ノルシュテインの『話の話』という作品があるんですけど、一九七九年の作品で、はっきりいってデジタル化とは全く関係ないような作品なんです。フィルムで撮っているし、本人もコンピューターなんて大っ嫌いって言ってて今でも全然使ってない。僕は最初この作品を観たときにすごくショックを受けて、そのショック(の原因を)探るために色々ほかのアニメーション作品を観たりするようになった感じなんですけど、『話の話』にあったものって、デジタル以降に作られた作品と非常につながりがあると思うようになったんですね。それって、たぶん人間が「非人間化」していくっていうと局面なのかなと。さっきの「映画って人間を撮るものだよね」とかいう話では捉えきれないような人間観というものが出てきている。なんか、その始まりがノルシュテインの作品にひとつ現れていたような気がして、ノルシュテインはデジタル化以前の人でもあったりするわけで…

七里:そうですね。

土居:なんか、根本的に今回のこの講座では表象体系自体が変わってきているというような、もしくはそもそも人間自体が変わってきているというようなところにギュッと向いていくんじゃないかな、っていう風に思っています。

七里:なるほど!

土居:大丈夫ですか? いま僕スカイプなんで全然空気読むとかできてないんで。

平倉:いや、たぶん誰もできてないから大丈夫(笑)。できない人多そうな感じがすごくする。

七里:あの、前後しますが平倉さんの仰った、「いま解説してるんだから踊らないで」(笑)っていう、解説字幕がある意味で一〇カウントに乗って行こうとする音楽を規制した?いじわるをした。それに相当するものだったのかなって。

平倉:うー……、あとは『サロメ』、テクストがやっぱりすごい魅力的で。

七里:いや、あれはね、ほんと、そうなんですよ!

平倉:で、やっぱり言葉としておなじレベルで耳と目で受けとったときに、サロメのテクストにもっていかれる感、もっていかれたい感みたいなのがあります。

七里:あの、日夏耿之介の訳のすごさってのは、とんでもないですね。

平倉:すばらしかったですね。

七里:だから、あれに出会わなければこんなことしてない。

吉田:あの僕ね、『サロメ』をなぜ選んだのかっていうのが聞いてみたかったんですよね。

七里:それは、切断の物語だから。

吉田:これを作る前になんかアセファルとかどうですかとか言われた気がしていて、なんか首を斬るというところにすごい拘っていたのかなっていう。

七里:無頭人ですよね。なんだろうな、やっぱり表象体系はデジタル化と関係なく変質していたのかもしれない。その息苦しい感じ、生き辛い感じっていうのはある時期からずっとあって、それは『眠り姫』の頃が一番嫌な感じがしていて、どうにかできないかなと。未来へ向くことができずに過去を色々調べていたんですよ。それで、気になったのが二〇世紀前半のバタイユのおかしな動き。で、やっぱり謎なのは、十九世紀後半のサロメブームなんですよね。なぜあんなにあれが退廃の象徴として、イコンとしてもてはやされたのか。それがちょうど、テクノロジーによって感覚変容し始めた頃と重なる、十九世紀中頃から後半にかけて。電信や電話の発明があって、レコードができて音楽が録音できるものになって、写真が生まれて映画も生まれる。それと全然関係ないことなのか、関係あるのかと気になり始めたんです。

吉田:そうですね。当時あのアセファルの脳を介さない、身体だけの人、脳を介さずに身体をいかに活かすかみたいな感じって考えれば、確かに身体性を強く出すっていうことはあるかな、って思いますね。あと、その一部を切り取る、音楽の録音にしてもそうだし、映画にしてもそうなんだけど、一部の区画を切り取らなきゃいけない、音にしてもこの瞬間からこの瞬間までを切り取らないといけないっていうのはあるので、切断するというのはテクノロジーにとってかなり大きな契機であることは確かですよね。で、今回もう一回上映形態で観て、水面が映ってて水面に、空間としては映画の奥の空間であるところの(上にある)桜ですか?木の枝が映ってたりする、あとそこに人の影がスーッと入ってくる。奥の空間がそこにも畳み込まれていたりとか、そういうところがやっぱり映画的だなあと思って観て、やっぱりこれは映画なんだなあっていう風に…。

七里:でも、コレで撮ったんですよ、アレ。(iPhoneを手にとって)

吉田:うん、あ、そうなの、それ、それ?(動揺)

七里:これですよ。

吉田:あ、そうなんだ。

平倉:思わず愕然としましたけど(笑)。

吉田:あそこの場面どこか、例えば『眠り姫』とかにもあったような気がするなと思ったんですが。

七里:ああ、実は同じような場所で撮ってるんです(笑)

吉田:ですよね。

七里:はい(笑)

吉田:『眠り姫』がちょっと混ざってたりするようなところ、つまり一つの映画の中でまた別の映画を想像させるところがある、僕はその切り取りはするんだけど、その切り取った外の世界が入り込んで見えてくるっていうところがあるんだろうって思うんですよね。技術。映画ってどうしても全体性を考えざるを得ないんだけど、映画とか、録音音楽、レコードとかCDとか切り取った部分で表現していくってこともあるので、そういった技術が生まれてきたことによって生まれた芸術っていうのも当然あって、テクノロジーっていうのはやっぱり…何を言おうとしているんだろう…

七里:その切断されることによって、何を切断しているのかって言うと時間のような気がしているんですよ。

吉田:うん、究極的に言えば時間なんでしょうね。

七里:切断されて初めて、時間ってあるんだぜ、ってなったっていうか。

吉田:逆に言うとそれまでは気がつかなかったっていうか。

七里:うーん。まあ振り子とかね、そういう時間を表すものはあったと思うんですけど。

吉田:旗もあったでしょ。切り取る問題があったよね。

七里:そうですね。なんか、だから切断面みたいな話は渡邉さんとは随分すれ違いながらしましたけど、その「切る」っていうことが百年ちょっとまえぐらいから、それまでの現実感を超えて行われるようになってきて、それがまた更にどうにかなっているのかなって。

吉田:なにか別のものになってきてる。

七里:どうなんでしょうねえ?

平倉:土居さんに振って、みたいな(笑)。でも、僕がお聞きしたかったのが、さっき「非人間的な残酷さ」っていうお話、そのデジタル化以降に現れた非人間的な新しい種類の人間、その人間に対するもっと残酷なあり方っていう話といまの話、首を切るって話とつながったりつながらなかったりするんでしょうか?

七里:どうなんでしょう。

土居:まだ話が見えてないところもあるんですけど、七里さんのおっしゃる切断って言うのは、ある意味で言うと、例えば実験映画作家や、もしくは僕が専門としている短編アニメーションとかの作り手の意識と結構近いなってところがあって。特に今回『映画としての音楽』を観ていて思い出したのが、山村浩二さんの『マイブリッジの糸』だったんですね。エドワード・マイブリッジっていう初めて写真技術によって動物の動きを記録していった人の話なんですけど、山村さんはそこで明らかに、現実として動いていく時間っていうものを、切断というか誘拐してしまおうとしている。そして、自分自身が固定したい瞬間っていうものを、永遠に何度も何度も繰り返すっていうような。山村さんはそれを、芸術家のやることはこれだろう、という認識でやったわけなんですけど。要するに私たちが共有している時間軸っていうところから、むしろそれぞれの異次元の時間軸にパッと誘拐していくというか。『マイブリッジの糸』で、そういった作業をしている。それって、七里さんがやっている「切断」に近いような、気がしてきたんですね。今回の作品とか観ると。それが僕にとっては、ある意味でいうと「非人間的な」っていう風に表現しちゃうんですけど、そういったところに繋がっていくっていうか。

七里:人間って、どうなっていくんですかね。(笑)

平倉:まあでも、切断の話で、身体に対する想像力で、首を切る、首っていうものを切断することに局面化する。でも、斬首の映像って今年ぐらいからすごいなんていうか……いっぱい映像としては世界中を巡っていて、特別な力があるし、ずーっと古くからあるもので、それってどこかで考えなきゃいけないことがある気がするけど……ちょっとそれは置いといて、デジタル化した時に、人間に対する操作っていうか想像力のあり方として、全部パラメーターで操作可能なものに見るっていうか。映画だったら人の動きを撮ったときにある持続時間のどこを切りとるかっていう話だけれども、デジタルで考えてるときって、そのある持続時間のなかでも複数のパラメーターが潜在していて、手の動きとか足の動きとかバラバラに考える、バラバラに取り出すこともできるし。いま、ゲイト・レコグニションっていう人の歩き方をパターンとして取り出すだけでその人が誰であるのかを指紋みたいに特定できるっていう技術があって、身体の運動をパラメーター化してとらえるときの見方だと思うんですけど。

七里:ふうーん。

平倉:まあそういうのとか、写真とか動画をコントラストだけ調整するとか、他の要素だけ、シャープネスだけ調整するとか、そういうパラメーターごと分離して、パラメーターを操作するようなあり方が、僕が感じるデジタルな操作の体感ですけど、それはこの『映画としての音楽』を観てるときも感じて。なにか僕ぞっとするのが最初、翻訳にぞっとしたんですけど、「ヨハネの首に口づけした、口づけしました」って、ぞぞぞぞーっみたいな(笑)。で、そのとき「した」と「しました」を区別する感覚みたいな、そこで言葉を文字に分けて、その(文字の)レベルで「した」のあいだに「まし」が入ったな、みたいなことをとりわけ操作的なものとして感覚することは……、そもそも歌い方とかが、全部そういう細かいレベルでの分割とパラメトリックな調整でできあがっている感じがしたので。

七里:うん、まさに。

平倉:で、そういう人間の身体に対するそういうあり方で、感じるっていうところはあるのかな、って思いましたね。そのことと「斬首」っていう、すごく人間にとっての中心みたいなものを切り抜くっていう話と……うーん、つながるんですかね。

七里:どうなんですかね(笑)

平倉:まあデジタルってコピペとか、デリートキーみたいな感じですごく鮮やかな切断ができるものだと思うんですけど、その切断がある出来事の特定のレイヤー、特定のパラメーターに対してだけデリートをかけられるということも大きな特徴だと思って。要するにズバンとある時間全部空白にしてしまわないで、そのなかのある領域だけをズバっと抜くこと、それが何か斬首みたいなものと少しこう、ちがう、ような気もしますね。

七里:うん。それは何か、すごく話は飛ぶかもしれないけれども、「鮮やかに切れる」って仰ったじゃないですか。

平倉:はい。

七里:その鮮やかに切れるのはなぜかって言うと、もう切り分けられた物だからですよね? デジタルって。

平倉:はい。

七里:もう、もともとが。だから「間(あいだ)」がないんだと思うんですよ。

平倉:うん、うん。

七里:その、細かく見ていくと。で、そこが、決定的に何か、その今生きているこういうものと、違っちゃってるっていうか、そこをだからどんどん細かくしていっても、絶対間(あいだ)が埋まらないっていうか、だから、どこまでも細かく鮮やかに切れる、っていうことではない・・・?

平倉:えっと、でも映画のフィルムが切れるのも同じ理由ですよね。

七里:ああ、フィルム自体そうですもんね。もっと大雑把に切られてますからね。

平倉:うーん……。

七里:ただ、あれって、その、残像があるじゃないですか。

平倉:でも残像はデジタルでも当然、観てる側の目に起きてるから。

吉田:目に起きていることだから、それが。

平倉:でもおっしゃろうとしている事柄の感覚はなんとなくわかるんですけれども。僕、(学生時代に)8ミリフィルムで撮っていた最後の世代なので、あのフィルムの……なにか魔術みたいなものですよね。そこに「像」が記録されているっていう魔術で、そこに光を与えれば像が拡大する、そういう物質的な魔術みたいなものが、デジタルの操作には無くて、魔法のかかった物質を切ってるっていう感じがフィルムに対する切断のときには必ずあって。それが、肉そのものを切ってる感覚とどこかでこう、(ハサミで切れるマテリアルだから)ちゃんと「肉切ってる」みたいな、刺身を切るのとおなじようにフィルムを切るみたいな。デジタルでデリートすることと刺身を切ることはだいぶちがうものがありますよね。

七里:でも、そういう、パラメーター、ですか、ものすごく細かく色んな種類のパラメーターで構成していって、分けていくと、指紋で認証するぐらいにその人を作り上げることが逆に言うとできるっていうことですかね。その人っていうものを。で、そうやって作られたものっていうのは、端的に言えば「仮想現実」ですか、昔から言うところの。

平倉:いや、僕はそれを仮想ってまったく思わなくて。

七里:なるほど。

平倉:人間は、いや映画ってそれだと思うんですよ。つまり、他人のなにを愛するのかというときに、マテリアルを愛するのか、運動を愛するのか、ってときに運動はやっぱりパターンなので、誰かが喋り始める〇・五秒手前でちょっと顎がクッと動く、その感じが好きだ。

七里:(笑)

平倉:っていうのがあるじゃないですか。それは、死んだ瞬間消えて、それはマテリアルじゃなくて運動だから。

七里:なるほど!

平倉:で、その運動のパターンっていうのがマテリアルから分離して取り出すことができるもので、僕は映画を観るよろこびってそういうもので、マテリアル、フィルムはあるけど映っている人の「肉」はあるわけじゃなくて、でも「運動」そのものは(クッていう動きとかは)残ってて、くりかえしそれを見ることができてっていうものなので……だからそれは当然パターンだけ取り出して、そこに別の肉を見た目上ヴァーチャルな肉を与える技術っていうのは、Perfumeとかやっていることだけど、そのパターンじたいはリアルなものだと僕は思いますけどね。僕をつくっている体の肉と、僕を作り出している運動みたいなものと、どちらがリアルかっていったときに、僕はマテリアルじゃなくて運動こそが実在そのものだというふうに思うところがあります。

吉田:…なるほど。

七里:どうですか。

吉田:うん、やっぱり映画ってものが、物が持っている痕跡が映ってる、物へ、どうしても僕らは傾きがちだったのは確かでしょうね。

七里:それって洗脳されてたのかもしれないですよね。今思うと。そこまで言われると。

吉田:何か、説得されてしまったよね。なるほどなーっていう感じ。

平倉:別な線の(笑)

吉田:逆説的な。洗脳を解かれたような。

七里:思い込みっていうのはどこまでいってもね。思い込みですからね。

吉田:バザン的な、聖骸布的な痕跡を僕らはどこかで信じているところがあって、もしかしたらそれは違うのかもしれないということは平倉さんの本の中でも書かれていて、ああそうなのかなと思いながら頭の中で納得はしていたけど、腑には落ちてなかったっていうのがあって、こういう形で聞いてみるとああ、なるほど、って感じです。

七里:でも、本で読んで僕はあんまり理解できてないんですけど、話で聞くと、ああ、って思うじゃないですか。これさっきの話じゃない? 本がマテリアルで、話が運動だとすると。

平倉:あ、いや(笑)。本も運動であってほしいですけどね。

七里:そうですね(笑)。

平倉:うーん。

七里:飛びすぎ?

平倉:いや、うん。人格が。本の中にある僕と、しゃべっている自分とだいぶ人格がちがうって感じがしますけどね。

七里:や。相当面白いですよ。こういう雑談をどんどん続けていっても良いんですけど、まあそろそろ十時くらいになってきているので、公開ミーティングでもあるわけだから、公開予告編みたいなことですかね、次回、次々回こんな風な話をしていこうかって話にも移っていきたいんですけど、今とても面白い話をしてくれている平倉さんにゴダールの分析以外の分析をしてもらえないかなみたいな、最初にリクエストがあったので。例えば、中島哲也監督の『告白』とかを平倉さんが分析したらどうなるかを…。

平倉:『告白』を観てる方ってどのくらいいらっしゃるのですか? けっこういらっしゃいますね。

七里:大ヒットしてますからね。

吉田:そうですよね。あれを分析台にかけたらどうなるのっていう。

平倉:途中までやったんですよ。それ言われて。話がデジタルで、デジタル技術がたくさん使われた映画だからっていうことだったんですけど。やっぱり、あれはすごくお金がかかったCGだから。で、なんだろうな、デジタル技術って、「金持ちのためのデジタル技術」と「貧乏人のためのデジタル技術」ってのがあって。僕はデジタルで映画を撮ることに、つねに絶対的に賛成なのは、それはお金のない若者が映画を撮りやすくしたから。そこは絶対に否定できない。

七里:お金の無い年寄りもそうですよ(一同笑)。

平倉:ああ、そうですよね(笑)。お金のない人たちみんな。で、いま若者っていう言い方をしちゃったのは、要するに、すでにフィルムで撮ることのできる特権を手にしたことがある人たちが、「いまは(デジタルでの撮影は)敷居下がりすぎだよ」とか言うときに、「いや、敷居を下げるために私たちは、人類は闘ってきたんだ」というふうに思うから。デジタルは、まずね、オーケーなんですけど。そういうのとは、中島哲也監督の『告白』という映画は全然別で。僕らが使えるマシンのスペックとはなんの関係もない超ゴージャスなデジタル・テクノロジーで、なんかすべての隙間を縫いあわせていくみたいなことがあって。映画はとてもおもしろかったんだけど。

七里:デジタル技術が、つなぎをなめらかにするために使われているという言い方をされていましたよね? さっき。

平倉:はい。

七里:その点っていうのは、いまおっしゃっていることですか?

平倉:そうですね。

七里:だから、そこに興味が持てないと…。

平倉:いや、興味が持てないっていうか……、なんだろうな。結局、僕がやっていることも、すごく、個人が可能なレベルの分析のスペックでやっている事柄なので、ゴダールみたいに作りが雑な物の方が、分析しやすいし、していておもしろいし。で、ああいう滑らかなものを分析にかけようと思っても、そこでおこなわれているこだわりの領域みたいなものに、立てる刃がないという感じですね。こちら側で。立てられたらきっと、それはほんとに、ちゃんとすごくお金のかかるコンピューター・グラフィックスをやったことがある人が、いやここがすごいんだよみたいな話を、技術的なレベルでしたらきっとおもしろくて。そこは僕は全然わかんないから……。分析は、なんか予想できる範囲でしか。ここは、早回しでこういうふうになってみたいな(笑)。

吉田:面白くはならないかな、っていう感じですね。

七里:で、僕は、吉田さんから『告白』が出る前に、カラックスの『ホーリーモーターズ』を是非、と言ってしまったんですけど、それもやっぱり「金持ちのデジタル」…。

平倉:ああいうのは僕は、リッチだなって僕は思っちゃうんですけどね…。

七里:じゃあやっぱり、あれも立てる刃がなさそう…。

平倉:いや、カラックスだから立てやすい部分はあるんですけど……。そんなにカラックスはおもしろいとは思わないんですよね。

七里:なるほどね(笑)。なにをしましょうね。もうその…。

平倉:でもそれでも、僕『告白』とかすすんでそんなに観たりしないから、そういうのもありで。なんかとにかくゴダール以外もいろいろ、みたいにしとく方が僕は新鮮で。出てくる分析はそんな鮮やかとかおもしろいとかはならないと思いますけど。なんかそういうことがあってもいいかなっていう。あと一個は、『トランスフォーマー』の変身シーンを分析したいみたいなのがあって。それはなにかっていうと、『トランスフォーマー』みたいなの僕は好きですけど、佐々木友輔さんが書かれてたけど……そのときに僕が思ったのは『トランスフォーマー』は、ちゃんと高解像度で分析したら、変身シーンは(実際には)低解像度だっていうことがきっと出てくるはずだから。つまり、ちゃんとやってないですけど、トランスフォーマーの三連作の最初のときに観たときにがっかりしたのは、変形シーンはとにかく目にとまらないから、映像圧縮の論理として、認知できないものは描写する必要はないから、ゴシャゴシャッと、なんかすごいの起きたよ、みたいな感じで、ジャジャッみたいな感じで、ガッチャーンと完成したときにだけ解像度を上げるみたいな。で、それはなんか寂しくて。見えないレベルの全部の破片が描かれてたらきっといいなとか、そんなことやってたら。当時のスペックではできなかったから……。で、その後は観てないので、今年の、二○一四年のやつとか、ちがうものが見えたらおもしろいかなとかいうので……。それもなんか予想を超えなかったら嫌だな、とか言いつつやればいいんのかなっていう(笑)。

七里:でもその、ゴダールの外へっていうのは、無理やりそっちへ持っていこうとしている所もあるんですけども。でも、やっぱりゴダールも、ね、次の3Dがめちゃくちゃ面白いと。

平倉:ものすごいです。ものすごい。もうすごくて。この十五年ぐらいのゴダールってつまんないなって思って嫌だったんですけど、まあ、『ソシアリスム』からなんか違うとは思いましたけど。ゴダール3Dは完全に再発明されたゴダールみたいな。いやもう、びっくりしましたよ。『右側に気をつけろ』に匹敵するって思ったんですけど、それはドルビーサラウンドの再発明ぐらいだと思ったけど、でもあとから思い直して、いや『勝手にしやがれ』に匹敵するって思ってて。で、映画の事前に配られてる……、カンヌで配られたパンフレットみたいなのを見ると、マルセル・デュシャンとかの引用とかがあって。映画を観ると納得するんですけど、デュシャンが《階段を下りる裸体》ってのを描いたのが一九一二年で、このゴダールの映画が二○十四年で。もう全然そんな感じなんです。「一九一○年代を代表するデュシャン」と「二○一○年代を代表するゴダール」、みたいな。八三歳でその野心っていう。で、まあびっくりして。そのデジタル技術をすごくチープに、クルーは数人でやってて、手作りの3Dの撮影機材でやってて。でも、めちゃくちゃおもしろいんですよ。で、そういうリッチじゃない雑なデジタル、最近のフランソワ・ミュジーによって滑らかにされていないゴダールっていう。

七里:『ソシアリスム』のこう、左右の振り方の雑さたるや。ものすごいですもんね。

平倉:ものすごいですよ。あれ5.1chですけど、5.1chのうちいつも2チャンネルにしかなってないんです。ほとんど。で、ショットの途中でチャンネル入れ替わるみたいな。めちゃくちゃで。でもそれ(『ソシアリスム』)以前に、音響のフランソワ・ミュジーがつくった5.1chのサラウンドのつくり方って、基本的には風呂敷で、なんかこう映画のジャーンていう豪勢な音の風呂敷みたいなので映画館を包みましょうみたいな。それがビューティフルな感じだけど、やっぱりつまんなくしてる部分もあって。(今回の3Dに)『勝手にしやがれ』を連想するのが、そういう……ここでもうバサッと切っちゃおうっていう(笑)。そういうのを5.1chでやったりして。ずっとセンター鳴ってないんですけどみたいな感じが。

七里:そうなんですよ。

平倉:今日の七里さんの映画も音響的にはかなりそういう感じですよね(笑)。

七里:そうそう(笑)。

平倉:さすがに監督の前で、七里さんの映画を分析、なんてやれないんですけど。でも、今日そういうふうに観てました。

七里:そうなんです。僕の話ではなくて、先ほどのゴダールに戻ると、同志社大学で『DUBHOUSE』と『ソシアリスム』のアクースモニウム上映をやったんですよ。その時に、その抜けさ加減に檜垣さんが呆れてたというか。抜けちゃってるんですよ音が。

平倉:経験したことがないから、どういう音響設定なのかを……檜垣さんが。

七里:結局5.1chをさらに…、もともとアクースモニウムはLR2チャンネルを20チャンネル以上とかに振り分けるんですけども。

平倉:そういう技術……。

七里:技術であり装置なんですけど、それをライヴパフォーマンスでやるんです。まあ、そのときの話も交えながら次回はできれば。なんか背後霊になっている土居さんに話を。(笑)

平倉:次のその次の回ですよね。僕の回が十一月二七日で、その次は一二月一四日、土居さんが。それは日本でやるんですよね?

土居:(音声が途切れ途切れ聞こえる)第一期の…を読んでいて…七里さんが…切断されているって…

平倉:切断されてますね。(一同笑)

土居:で、そのなんか…切断…すべてがなんか…といった様な感じのものってどうなのって疑問に思ったりして…(音声戻る)あと、吉田さんがおっしゃってた表象体系が変わったという話と繋がると思うんですけど、裏を読むということがなくなったという話、すごく素直になったみたいな話をされていたと思うんですけど。これはこういう意図があってこういうことがされてるんだみたいな。要するに~されたものとして映画があって映画があったけど、それが無くなったみたいな。そういった、要するに七里さんや吉田さんが嫌に思うんじゃないかなっていう様な特徴をほぼ兼ね備えたようなアニメーションをちょっと敢えて…。

七里:ああ。

吉田:なるほど。

土居:で、それは『オー、ウィリー』っていう人形アニメーションなんですけど。それはデジタル世代の人形アニメーションだなって思って。全く影がないんですね。全く影がないし、全く寸断されてないし。なんでもありなんですよ。でもそれは、僕はすごくリアリティを感じる作品なんですね。その切断されて無さみたいなところが。でも、その裏の読めなさみたいな所が、すごくリアルを感じる所があって。で、その作品をまず、手がかりに。

七里:なるほど。それは少しでも、会場で見せてもらえたりできますか?

土居:全編流れるといいと思うんですけどね。

七里:何分ぐらいのものなんですか?

土居:一七分です。

七里:ああじゃあ、余裕ですね。

土居:七里さんが、映画が映画のようなものに変わったっていうのと同じような疑問が呈されている作品でもあって。例えば、山村浩二さんは全然面白くないっていうんですね。山村さんが考えているアニメーションとは違うアニメーションだってことだと思うんですけど。なんかそういう意味でも、今回の講座はすごくぴったりくるんじゃないかなと思って。

七里:それって、土居さんはつい先ごろ、新千歳空港で、空港内でアニメーションの映画祭をやるっていうユニークな試みがありましたけど、そこでもかけたんですか?

土居:その作家が作った次の作品をかけてます。この作品は二〇一一年のものなので映画祭でかけるにはちょっと古くて…でも、東京でのイベントでは何回か上映しています。二〇一〇年代を代表するアニメーション作品として受け入れられてる作品だったりするんですけど…

七里:それは是非観たいですね。

平倉:アニメーションにも、なんかこう、デジタル化以降はアニメじゃないとか、そういう言い方はあるんですか?

土居:はい、あります。多分ふたつ大きな動きがあって。ひとつは人形アニメーション、『オー、ウィリー』は人形アニメーションなんですけど、デジタルになるとプレヴューができちゃうんですね。昔だと現像するるまでどんな風に動くかわからなかったんです。

平倉:人形アニメってのはつまり、コマ撮りみたいな?

土居:そうですね。人形をまず固定したポーズで撮って、それをちょっと動かして撮ってっていうかたちで。それを再生すると動いて見えるっていうようなかたちで。で、その人形がどういう風に動くかっていうのは、デジタル以前だと確認しようがなかったんですね。けどいまは、プレビュー用のソフトがあって、どういうふうに動くか確認できちゃうんですね。で、それによって、修正を加えたりとかそういうのがあったりして。で、それがまずひとつ批判の的になる訳ですね。動きに緊張感がなくなったとか、そういうような。

平倉:映画と一緒ですね。

七里:なるほどね。

土居:もうひとつ非難の的になる技術があって、それはロトスコープなんですよね。

七里:でもロトスコープは古いじゃないですか、歴史は。

土居:古いですけど新しい展開が。要するに、ロトスコープって歴史的に技術が足りないアニメーターのためのソフトみたいなところがあって。リアリステックな表現ができないアニメーターのための。横の動きって書きやすいんですけれど、縦の動きってすごい技術が必要で、そういうときに、ロトスコープで実写をまず撮影して、それをトレースしていくっていうことをすると、まあ技術がなくてもトレースしちゃえばできちゃうんで…

平倉:ロトスコープっていうのは、アニメ制作過程で実写のトレースをすることをさしているんですね?

土居:そうです。一九一五年に発明されて、で、『白雪姫』でかなり使われて…っていう形でアニメーションにリアルを持ち込むってことですごく貢献した技法なんですけど、一方で、「アニメーションはゼロからの想像であるべきだ」っていうようなすごく固定された考え方があって、そういうアニメーション原理主義者からすると、ようするに(ロトスコープを使うと)動きをつくるものではなくなってしまう、っていう意見があって。ある動きを持ってくる、ある動きをトレースするだけだったら、それってもうアニメーションじゃないじゃんっていうようなことで、すごく批判されるんですけど、でも、僕はこのロトスコーピングがさらにデジタル化されることによって、アニメーションがある意味では、次の世代のリアリティを獲得したっていうことを考えていて。

平倉:それはどの段階がデジタル化されるんですか?

土居:それは「中割」です。要するに、デジタルロトスコーピング以前のアニメーションって、動きは完全にクリエーションされていたんですよね。こういうポーズと次のポーズ…。

平倉:あ、そのあいだを中割っていうんですか?

土居:そうですね、その間を埋めていくのが中割なんですけど、デジタル化以前のロトスコープでは、中割って完全には描くことはできなくて。コマの間の動きは、完全に人間の脳が保管するものだったんですけど、デジタル化された場合、動きをそのままトレースしてしまうので、コマの間の空白をコンピュータが完全に補完してしまうんですね。

平倉:あ、なるほど。

土居:それでまあ、さぼってんじゃねえよみたいな感じで批判を受けると。

七里:うーん、その話を聞けば聞くほど…デジタルの実写ってロトスコーピングだよねって気がしてくるんですよね。CGがあるないに関わらず、今は一枚一枚の画を画像処理してるんですもんね。ということは、アニメーションが映画になっているのか、映画がアニメーションになっているのか?・・・みたいな。

土居:そのロトスコーピングの使い方についても、多分ふたつあると思うんですよね、例えばそのブロックバスター映画とかで使われているようなアニメーション技術というのは、基本的には、実写世界のシミュレートなんですよね。なんですけど、多分デジタルロトスコーピングで、もうひとつ注目しなければならないのは…デジタル時代のロトスコープのマチュエールの特殊性ですかね。デジタルロトスコーピングって、動きが気持ち悪いんですよね…。『ウェイキング・ライフ』っていうリチャード・リンクレーターの映画を思い浮かべて頂けるとわかるんですけど、要するになんか違和感があるんですよ、すごく。違和感っていうのは、なんかある意味七里さんの作品が持っている違和感と近いものがあるんですけど(笑)。

七里:そうなの?(笑)

土居:良く見知ったものが、なにかちょっと違うっていう…。自分たちが認知している動きとはちょっと違うリアリティを抱かせてしまっているというか、デジタルを通すことによって、自分たちが認知している動きとは少し違うリアリティを作っているのではないかという話で…。

七里:なるほど。予告としてはもう十分、これで皆さん、次も来て頂けるんじゃないかと思います。(笑)平倉さんはいかがでしょう? やはりゴダールですか?

平倉:そうですね。ゴダール3Dはまだ公開前ですけど、それにつながるものとしてできればなと。あとは余裕があれば、その他にもチャレンジしていければ。

七里:はい。じゃあ土居さんには、その『オー、ウィリー』を見せて頂けるということで、他にもなにかあれば。

平倉:あと、少し話戻るんですけど、今日見た『映画としての音楽』のことで、見たばかりのことを監督にべらべら話すのも失礼なんですけど……音が、音的には向こう側にあるみたいなことが、映像でビーっと開くのと合わせて、手前に動いてくるように聞こえて、実際そうだったのか自信ないんですけど。残響音みたいなものがそこまではあったんですけどその場面でそれ(残響音)がカットされて、音が手前に出てくる、ということがあったんですけど……特に映画分析するときに、サウンドトラック聞いて、アフレコであるかどうかとか、オフの音であるかどうかとかを聞く耳があるんですけど……空間の差みたいなものが音で出てくることが、スクリーンの出来事とあわせて聞こえてくるのが、すごく新鮮だったってことがありました。あとさっきの乱暴な左右の振り方のことで、太陽が沈んでいく、夕陽が映っているシーンでクチャクチャクチャって両方から音が出てきて、あれたぶんセンター鳴ってないんだと思うんですけど、そこで高い音が両側から鳴ってて、映像では太陽を見ていて……そのシーンが、体感的には「耳からまつげが生える」みたいな……。

七里:(笑)

平倉:それがとても新しい経験だなと思いながら聞いていたんですけど、そういうなんか乱暴な音の使い方に、なにか見えてくるものがあって。それで、むりやり第二期の話とつなげてしまうと、やはり第二期は、デジタルでなにがおもしろいことできるのかなっていうことを考えられればと思っていて。今日の映画も二本ともデジタルだったし、それで二本ともすごくおもしろかったし、その可能性をもっと掘り下げるみたいなことができたらいいのかなと思ってます。

七里:乱暴さのことについてちらっと言うと、あれ、ちょっと変なことやっていて、効果音つけているんじゃないんですよ。実は、スピーカーを海に持っていって波音と一緒に再録音したり、トンネルに持っていって、その場所のエコーで録ったりしてる。

平倉:なるほど!

七里:だから歪んだりするんです。その乗り替わりで、ノイズがなくなるんですよ。

平倉:それはおもしろい! その映っている場所にスピーカー持っていって…?

七里:そう。スタッフが会場でにやにやしていますが、夜中の浜辺で、さとうさんの歌とかを大音量で流して…けっこう狂ってますよね(笑)

平倉:でもそれで、映っていることの空間的なリアリティを録音で、もういっかい重ねて……。

七里:ええ、あと、曲の完成版の音源だけでなくて、デモでもらったものとかも4トラックくらい重ねてるんですよ。だから、残響が消し残しみたいに聞こえる部分があったり。池田さんは、自分が作った音源より汚いサウンドができちゃって、忸怩たるものがあったみたいですが、僕はそっちの方が気持ちよくて。そういう乱暴というか、暴力的なことをやっていました。…と、長々と話してしまいましたが、どうでしょう、吉田さんこんなところで。

吉田:じゃあこれで(笑)

一同:(爆笑)

七里:じゃあこんなところで(笑)。第五回は平倉さんと吉田さんです。今日は長々とありがとうございました。

会場:渋谷アップリンク・ファクトリー

※各回の要約があります。↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?