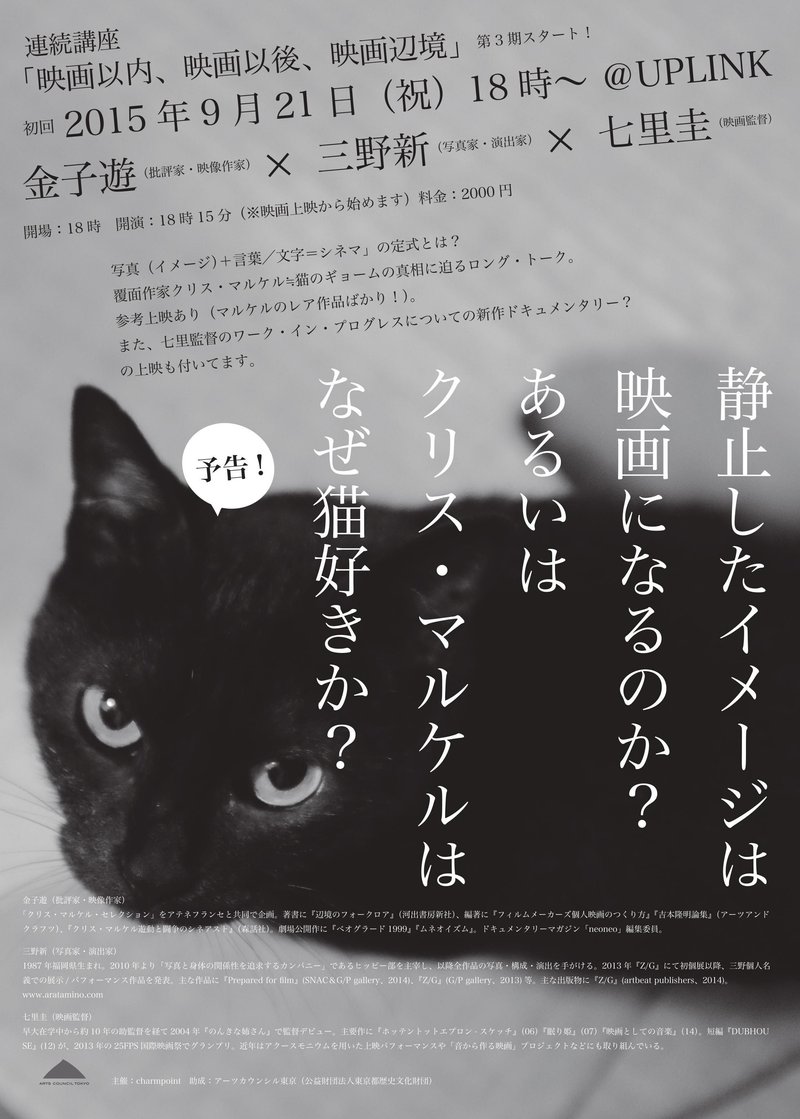

第9回(第三期初回)「静止したイメージは映画になるのか? あるいはクリス・マルケルはなぜ猫好きか?」2015年9月21日 登壇者:金子遊×三野新×七里圭

七里:えーと、長々とどうもありがとうございました。今観ていただいたもの(『ドキュメント 音から作る映画』)は、私がここ2年ほど続けている活動の記録をまとめたもので、夏前から三ヶ月くらいこれを編集してまして、実は出来立てほやほやで整音がまだできていなかったので、かなり聞きづらいところも、まあ、意図的な部分もあるんですけども。

で、ここから、連続講座「映画以内、映画以後、映画辺境」を始めます。今期、第三期は、映像表現が映画だけではなくなっていること、美術の分野でも映像作品がありますし、写真展に行っても動画が流れてたり、映像が氾濫している昨今の状況と映画はどういう関係にあるのかをジャンルを越えて、そもそもジャンル分けに意味があるのかということも含め、様々な方にお話を聞いていこうと思いまして。まあ、“映画辺境”にフォーカスしてみようかと。で、そうなると実験映画やドキュメンタリーを専門領域にしながら幅広く活動されている金子さんが頭に浮かんで。実際、活動家、アクティビストだし。

金子:アクティブにやっています。

七里:「辺境のフォークロア」という著作もありますし、辺境に旅立つナビゲーターとして、金子さんを今期のホストの一人としてお迎えしたわけです。で、その、辺境というか、旅する映画というと、金子さんが企画されて7月にアテネフランセで特集上映があった、クリス・マルケル。マルケルというと、『ラ・ジュテ』。僕は学生の頃からマルケルが好きだったんですが、ずいぶん長い間『ラ・ジュテ』しか観ていなかったんで、マルケルと言えば写真構成の映画作家という印象で。そんなわけでまず、マルケルを通して写真と映画について考えてみようかと。で、三野新さんをお呼びしたんですが、最初に僕が三野さんを知ったのは「1_wall」というコンテストで、若手写真家の登竜門のひとつなんですけど、あれ確か、『レニングラード・カウボーイ』と『アルファヴィル』を。

三野:あと、『モーターサイクル・ダイヤリーズ』とか。

七里:何やってるんだろうな、この人?(笑)っていうような、ちょっと気になってた若手の写真家で、「ヒッピー部」という集団を主宰して、演劇と写真という、今まであまりなかった切り口で表現なり批評をしてる若い人がいるなっていうことで。金子さんと共にマルケルを語ってもらったら面白い話が聞けるのではないかと。

金子:ほんとは、最初に港千尋さんに声をかけたんだけど断られたんですよ。それで三野さんに。

七里:(苦笑)断られたんじゃなくて返事が来なかったんですよね、でも、そういうことは言っちゃだめでしょ。

三野:港さんの劣化版として。(笑)

金子:でも、結果としては予想もしないような面白い話が出てくるんじゃないかと思ってます。

七里:じゃあ、あとはよろしくお願いします。(笑)

金子:はい。それで任されちゃうんですね。あいさつする?三野さん。

三野:三野新と申しまして、写真家をやっているんですけれども、舞台の演出なんかもやっていて、というのも、先ほどご紹介いただいたみたいに、僕はもともと、写真の被写体と自分自身の関係性っていうのが、いわゆるモデルと写真家だったりカメラマンという関係ではなくて、モデルに対しても振り付けたりとか、演出を加えるっていうことによって、写真の表現というのは何か変わるのではないかというところから、いわゆる演出だったり、行為、身体行為みたいな部分に興味がわいていって、そういう風に写真と演劇の横断みたいな話になってきている人間なんですけども。今回、クリス・マルケルのお話をいただいて、僕も専門家というわけではないんですけども、写真を使って何か物語であったりとか、何かある種の時間軸のようなものを持つ表現と結び付けていくということで、多分お話をいただいたと思うのですけども、今回、『ラ・ジュテ』のシーン、特にジュテという桟橋、(金子、三野の作品である印刷物を掲げる)あ、はい、ありがとうございます。

金子:外で売ってます。

三野:はい。去年出したやつ。ジュテのシーンっていうのは飛行機の桟橋のシーンのところから、導入として、これからちょっとお話に結び付けていければいいなという風には思っているんですが。大丈夫ですかね。いいですかね。

七里:いいっすよ。

金子:はい、私は金子と申します。よろしくお願いします。いろいろあるんですけれども、まず最初に思い出すのは七里さん、まずこの場所が非常にやりづらいところがあるといいますか。今見せていただいた“音から作る映画”のドキュメントなんですけど、非常にまあ。

七里:え、その話に戻るの?

金子:一瞬だけいいですか。ここ数年、というかここ1、2年で七里さんがかなりですね、映画の場所を飛び出てって、演劇なのかマルチプロジェクションなのかライブなのか分からない境界領域で作品を作ってらっしゃるなあとはずっと知っていて、それで注目もしていたんです。でも、シングルスクリーンの作品、『眠り姫』とか、ああいうのしか見ていないんですけれども、その七里さんからお声がかかってうれしかったんですが。今から思いだすと最初に七里さんと一度お会いしてから、2013年秋にですね、「アジア映画で〈世界〉を見る」という本を作品社で出して、それの上映が、アピチャッポンの『メコンホテル』とかああいう、割と今アジアできているすごい作品集めて2014年1月に映画美学校で3日間か4日間アテネフランセ文化センターの松本正道さんの音頭でやったんですよ。それを終わった後に渋谷の居酒屋に、中華料理屋さんだったかな、に行ったら、既に「映画以前以後辺境」のイベントが終わった……

七里;あ、「以内」ね。

金子:以内。「映画以内・以後・辺境」のイベントを終えられた吉田広明さんと渡邉大輔さんと七里圭さんがお酒を飲んでらっしゃって、そこで僕らが打ち上げをしていたら、七里さんが結構赤ら顔をして来てくださって、私に絡んだんですよね。なんで絡んだかっていうと、「金子さん、あなたは実験映画だとか実験映像だとか言っているが、ただの映画じゃだめなんですか」

七里:僕が言ったんですか。

金子:七里さんが僕に。

七里:え、僕がですか?

金子:からんできて、その時うまく答えることができなくて、私なりにそういうことは考えてきたところもあるので、2011年に作った「フィルムメーカーズ 個人映画のつくり方」っていう本をちょっと読んでくださいという形で送ったら、なんかだんだんやり取りが始まってきたっていうのがあるんですよね。

七里:忘れてました。

金子:からまれた方っていうのは結構覚えてるんですよ、被害者の方は。

七里:飲むとね、だめなんですよね。(笑)

金子:それとですね。今の『音から作る映画』の中で、既に西嶋憲生さんだとか小沼純一さんだとか、かなりの論客の人たちが、既に七里映画を語っていて、それをまたアップリンクでしゃべってる映像をアップリンクでみなさん観てるっていう、メタ的な視点に立ちながら、更にまた人々が出てきて、ここでライブでしゃべるという、メタメタな。

七里:メタメタになってきましたね。

金子:メタメタなトークになりそうな感じがしてるんですけれど。どうぞよろしくお願いします。

七里:で、いつ始まるんですかね。

金子:じゃあちょっと、マルケルなんですけども、『ラ・ジュテ』という映画をご覧になられたことのある方はちょっと教えていただいていいですか。どれくらいらっしゃるか。

(ほぼ全員が挙手)

三野:わーすごい。

金子:クリス・マルケルの映画を三本以上みたことがある方っていうのはどれくらいいますか。だいぶ減りますね。1/3くらいになりますね。そうなんですよ、クリス・マルケルの作品っていうのは、『ラ・ジュテ』と『サン・ソレイユ』という映画が特権的によく知られているんですけれども、なかなかそれ以外の映画をみることが長らくできなくて、わたしの記憶だと、2000年代の後半ぐらいから、ようやく英語圏、フランス語圏でクリス・マルケルのDVDが出始めて、それが出る度に次から次へと買っていってですね、こんなクリス・マルケルもいたんだ、あんなクリス・マルケルもいるんだ、こんな作品まで撮っているんだ、なんなんだこの人、どんどんわからなくなる、というような興味の持ち方をここ数年してきました。それで、私が何をやったかというと、2011年の「フィルムメーカーズ」という本の中で、クリス・マルケルさんのインタビューを自分で日本語に翻訳して紹介してですね、それで自分で評論も書いたかな。そのあと、クリス・マルケルさんが2012年7月29日に亡くなられてしまってですね、何となくマルケルにいつかどっかで会えるかなあと思っていたんですけど、もう二度と会えないんだと思って、91歳でご自分の誕生日に亡くなられてしまったんですけれども、残念だなあと思っていたときに、2013年10月に山形国際ドキュメンタリー映画祭で大々的な、世界的にもかなり珍しいくらいたくさん作品を集めたクリス・マルケル上映をやったんですね。それに向けて、私たち「ドキュメンタリーマガジンneoneo」という雑誌とweb媒体をやっているんですけれども、クリス・マルケル特集号を出しましてですね、ここでマルケルの伝記を載せたり、インタビューを載せたり、評論を書いたりしたんですが。そしたらですね、山形にもいろんな人が見に来てて、筒井武文さんから、岡田秀則さんから、もちろん港千尋さんがいて、クリス・マルケルの日本語圏では唯一のクリス・マルケル専門の研究家で、それでパリ第三大学で博士号をとってしまった東志保さんという才媛の女性がいらっしゃって、みんながそこにいてですね、そこで何となく雰囲気が出来て、あ、これはもう、クリス・マルケル本を一冊作っちゃいましょうよっていう話で盛り上がって、森話社の五十嵐健司さんっていう人がですね、編集をやってですね、ようやく去年の11月に出たんですけれども。出たらですね、これがまた高い本になっちゃって、3800円かな。売れなくて、これか。部数も少ないんですけど、すごく高くなっちゃって売れなくてですね、森話社の神保町の倉庫にたくさん積んであったんですよ。それをみてるのが切なくて、せっかく作ったのに。じゃ、これは上映企画をやるしかないんじゃないかっていってですね、アテネフランセ文化センターの松本正道さんに声をかけて。松本さんがそれはやろうっていってですね、やるなら、クリス・マルケルの命日であり誕生日である7月29日に絡めてやろうというんで、東京上映を延々と1年くらい準備かけましたかね。アテネフランセ文化センターがある都合によって、上映が出来ないという状態が続いていて、今年の4月からようやく、普通の上映活動が出来るようになったりとか、いろいろなことが重なったんですけども、その六日間、7月27日から8月1日まで六日間ですかね、クリス・マルケルの代表作と言えるような8本の作品を集めてですね、『美しき五月』の日本語字幕版っていうのを、福崎裕子先生っていう、クリス・マルケルファンクラブという、80年代からクリス・マルケルと付き合ってる人たちが日本にはたくさんいてですね、その人たちの許可を得てですね、新宿ゴールデン街のジュテという店に行って頭下げたりとかね、別に彼らが権利を持ってるわけでもなんでもないんだけども、やくざみたいな組織になってるから、そこに話に行って話を通しとかないと後でまずいよ、みたいに言われて、1年かかってやっと上映した六日間のアテネフランセの特集上映だったんですよ、あれが。お二人には、毎日見に来てもらいましたけども。

七里:サン・ソレイユを命日にしたというのは意味があったんですか?

金子:あれはですね、松本さんが16mmフィルムのバージョン、もともと、16mmで撮られていて、サン・ソレイユは35mmにブローアップされてビスタサイズが完成版なんですけれども、あれは16mmの1:1.333の正規の形で日本語版を作ったんですよね。彼らがお金を集めて、日本語字幕を付けて。

七里:池田理代子さんのですか?

金子:それは『A.K.』ですね。あ、池田理代子さんのナレーション版で。はい。思い入れがあるんで、あれを命日に上映したかったというのもあったんだと思います。トークは諏訪敦彦監督でしたけど。皆さんクリス・マルケル、たくさん知ってらっしゃる方が来てらっしゃるんで、そんなに前哨戦はいらないと思うんですけど。クリス・マルケルさんは1921年7月29日に生まれて、私のおじいちゃんおばあちゃんの世代ですね。大正10年代生まれくらいです。生きていれば95,6歳になられるのかな。94歳くらいになられるのかな。ですので、今、シルバーウィークの三日目ですけど、ちょうど今日はど真ん中で敬老の日に、クリス・マルケルのことを思い出すのもまあいいのかなと思います。アテネフランセで代表作は上映できたんですけど、そこで上映できなかった、様々なマルケルのいろんな作品があるので、それを今日は皆さんと一緒に見ていただいて、考えていきたいなあという感じなんですが。クリス・マルケルの、ひとつだけ言っておかなければならないのは、なんでマルケルという名前かですよね。彼は実際は、これはいつも忘れちゃうから今チェックしていたんですけど、クリスチャン・フランソワ・ブッシュ・ヴィルヌーヴっていう名前なんですけども、彼自身は若いころから世界中を旅していて、レジスタンスの、フランスがナチスドイツに占領されたときに戦ったレジスタンスの人たちがいるんですけれども、その人たちが作った文化組織が、「民衆と文化」「労働と文化」っていう組織があって、そこの映画部門を任されてたのが、今ちょっと、翻訳で話題になっている映画批評家のアンドレ・バザンっていう人なんですけど、アンドレ・バザンの話から始めちゃうとマルケルに届くまで、なかなか時間がかかっちゃうんですが。そこで、バザンのやってたシネマテークでバイトをしていたのが、短く言うとアラン・レネとクリス・マルケルっていう人なんですね。それが1951年になるとアンドレ・バザンが「カイエ・デュ・シネマ」をつくって、そこで文章をいろんな人たちが書くようになるんですけれども、その頃にはもう、ゴダール、トリュフォー、エリック・ロメール、ジャック・リヴェットっていう人たちが、シネマテークでアンドレ・バザンが見せてくれる映画に心酔してしまってですね、映画批評家たちになってくわけです。バザン自身は40歳の時に、1958年に亡くなってしまって、その後、亡くなった直後にですね、ゴダール、トリュフォーという人たちが映画を作りだして、ヌーベルヴァーグという新しい波が出てくるわけなんですけれども。クリス・マルケルも53年から映画を撮ってますから、かなり、ヌーベルヴァーグより、一回りまでいかないけれど、ちょっと上の世代なんだという風にお考えいただければいいのかなあと思います。クリス・マルケルは20代はほとんど、文章を書いたり、小説を書いたり、詩を書いたり、評論を書いてるような、「エスプリ」っていう雑誌で書いている人だったんですけれども、ある時からユネスコの派遣のような形で、中国とか北朝鮮とかシベリアとか、いろんなところに旅するようになるんですね。旅するといろんなところに行って、文化人類学者のように、いろんなメモをとったり絵葉書集めたり、チケットの半券とか集めてきて、全部家にとっておいてしまうような、ものを捨てられない人で、いつもなんかメモばっかしてるからクリス・マーカー、フランス語の読み方ではマルケルっていうあだ名になって、それが彼のペンネームというか、筆名になったということなんです。50年代はいろんな活動があるんですが、三野さんに話していただく『ラ・ジュテ』は1962年の作品なんですけれども、今日ちょっと僕ですね、皆さんがびっくりするような、『ラ・ジュテ』の続編と言われる作品を編集してきて、後で見ていただくんですが、その前に1962年の『ラ・ジュテ』のお話をいろいろ分析していただけるということで、それをやっていただきましょうか。すいません、長くなっちゃって。

三野:あ、いえ。

七里:暗くした方がいいですかね。(客電落ちて、レジュメが投影される)あ、こういうの、この講座で初めて。盛り上がりますね(笑)

金子:シンポジウムっぽくなってきました。

三野:単純に結構あれなんですよね。ジュテっていうのは、桟橋っていう、さっきも言いましたけど、先端とかっていうフランス語の意味で。今回、『ラ・ジュテ』の中で、いちばん最初のシーンで出てくるのは早速空港の桟橋のシーンなんですけど、それといちばん最後に出てくるシーンという形で、二つあるんですけども、そこの部分をちょっと見ながら、実際、今回のテーマである写真の、映画と写真の境界の話とつながっていければいいなという風には思います。これ最後のシーンですね、桟橋のシーンです。これ実際、僕が今、静止画をキャプチャーしているわけではなくて、実際にこういう風にして、写真が、僕みたいに、まあ下手ですけども、うまく映画っぽく編集された状態で見れるようになっています。今回これをずっと再撮影を、スキャンじゃなくて、再撮影をちょっとしてみたんですけども、一回撮ってみたんですね。いろいろそれを見て考えたりしていたときに、結構、今、適当にこう(写真を早くめくりながら)、ぱっぱぱっぱってやっちゃってますけど、一枚をじっと見るっていうことっていうのが基本的に写真だったり、静止画であったりとか、絵でもそうなんですけども、するときに、皆さんが受容する時間っていうのがありまして、映画だとさっき僕がぱっぱぱっぱぱっぱっていう風にして見せられるみたいに、勝手にこうスクリーンの方が時間を動かしてくれるんですけれども、写真集だったりとか、展示会場だったりとかの場合は、みなさんがみる時間を決められるということになってます。なので、例えばそれを10時間くらいずっと見続けるということも出来る、例えばそれは、自分でこの写真を、今この目の前にある写真を買って、例えば、トイレに掛けとくとかすると、トイレの間中はずっとこの写真を見ることができるというわけですよね。そういう形で、、、これ結構トイレに掛けるといいかもしれない。自分のタイミングで、ずっと時間をみていく。その中で例えば…

金子:これフォトロマンで、映画が何十年も後に写真小説として出版された、フォトロマンという本からキャプチャーしたの。

三野:いや、これは実際の『ラ・ジュテ』から。

金子:映画から映像を切り出した。

三野:それを撮影しちゃったんですよね。

七里:デジカメで?

三野:デジカメで撮影してみた。一回こう、あんまりキャプチャーをして、撮影というか、持ってくるのは苦手で、何かしらその撮影行為をかましたいっていうのがあって。これでふとこのシーンで気付く、本当のシーンはこれは走っているシーンなんで、彼は。ぱっ、ぱっ、ぱっぱっぱっぱみたいな感じなんですけど(と、映画のシークエンスのように見せながら)。じっくり見ることを想定されていなくてですね、Tシャツが“エルサンテ”って、多分「聖人」っていう意味、だったりとか、プロレスラーの名前のやつがでかでかと書かれていて、これ確実に『ラ・ジュテ』にはそぐわないんじゃないかなあと思って。

金子:これ、メキシコのプロレスかなあ。エルサンテ。

三野:かと思いますね。要は、写真をまじまじとみていく時の時間の流れというのと、映画で勝手に流れていく中での時間の流れというのは違うよっていうこと。皆さん『ラ・ジュテ』を、全員見られている、すごいリテラシーの高い方が多くて大変緊張しているんですけれども(笑)、「エルサンテ」というメキシコのプロレスラーがこのTシャツに書かれているとは多分皆さん知らなかっただろうとは、勝手に思っているんです。(笑)

金子:写真だから、動画から時間を奪われて、無時間になっていって、まじまじと写真の隅々まで目がいくようになるからこそ気付くこのTシャツのそぐわなさ、というか違和感ですよね。なるほど。

三野:特に写真をみるとき端をみる、僕は個人的に、最初に真ん中をみた後に、結構この両端をみる、というのが写真的な時間の流れだと思うんです。こう見てみると(桟橋シーンの写真を見せながら)、背景にカメラを見てる人たち、っていうのがたくさんいます。例えば、今見てる写真だと左上の方だったりとか、他はあんまりないですけども、最初のこのシーンとか、すごい真ん中の人が見ていたりとか、右の手前の人だったりとか、奥の女の人だったりとか、左の手前の人だったりとか、ちょっと奥側、真ん中右手の人も結構見ていますね。

金子:エキストラじゃないんだ。

三野:そこは微妙なところです。そこはまた、フィクション性みたいな話をすると思うんですけど。

金子:実際ここで走って、ぶっつけで撮ってるのかしらね。

三野:撮ってる気がしますね。

金子:結構カメラの方見ちゃってるもんね。エキストラだったらみないようにするからね。

三野:結構見てますよね。こういう風な形で写真にしてしまうと、見方がそもそも変わってしまうというのが多分問題となっていて、『ラ・ジュテ』がなぜあまり、写真集としては流通していなくて、実際流通しているんですけれども、あまり有名ではなくて、映画として観られていく。というのは、写真一枚一枚を見ていくというよりも、流れで見ていく、ということの違いがあるんじゃないかとまずは思っています。ここがこうまず遅くてじっくり見せた後、ここらへんからすごく速く見せる。ぱぱぱ、みたいな。ぱぱぱぱ、みたいな感じで(と実際に遅く動かしたり速くしたりしながら)。めくった先、これが最後のシーンですね(と最後のシーンを見せながら)。ということを、いろいろ観ていただいた上で。ここで主人公が死んじゃうと。

金子:だんだんシンポジウムみたいになってきた。

三野:結構さっき、僕が言ったみたいな、一枚の長さというところっていうのと、さっき言ってた三つの流れというのがあると思いました(資料内容を参照して「1、モンタージュのやり方(映画としての文法とイメージの文法)2、一連の身振りにおける複数枚の使用。3、別視点の導入」)。「1、モンタージュのやり方」っていうのは、さっき実際『ラ・ジュテ』を皆さん観られている方はわかると思いますけれども、ディゾルブっていうような、淡く、次の写真から次の写真へ淡く転換していくようなやり方だったりとか、あとはこう、切り替えていくっていう。イマジナリーラインがあって、左側に人がいて、こうあったときに、今左奥にいるのが、この人ですね。この人ですね、この人(若干興奮しながらですが、イマジナリーラインの説明です)が、後ろから主人公の男が走ってきているから、それに気付いてこのカットになって、で、どの後にそれにまた気づいた女の人のカットが出てきて、そこから、その人が銃みたいな、銃なんですけど、人を殺せる武器ですね。この格好が未来的なんです。

金子:未来人だからね、今の常識とはかけ離れた銃なのね。

三野:そこから、こうなるわけですね。これは、撃たれたっていう瞬間。という形で、こうなってこうなってこうなってこうなった(人を見て、人から見られて、銃が見えて、崩れ落ちる、というシークエンス)っていうのが、映画的な文法に従って構成されているので、かなり明確に、写真と写真の間の意味だったりとか、考え方みたいなものがわかるので、写真集としても見ているというより、映画を観ているような形として、見受けられるんじゃないかなあという風に思います。ただそうじゃなくて、写真だったりとか静止画だったり、画だったりとか、イメージの構成の仕方というのがまた違うように存在するのですが、、、

金子:ちょっと、私、七里さんにお聞きしてみたいなと思うのは、

七里:何でしょうか。

金子:『ラ・ジュテ』のこのジュテ、送迎デッキじゃないですか、のシーンで、この切り返し方が映画的だ、フィクション映画のようだというんですけれども、これが写真じゃなくて、今写真でモンタージュしてますけど、同じ秒数だけ動画だったとしても、例えば、この男が倒れたとしても、エレーヌ・シャトランの髪が風でなびいたとしても、いいシーンだと思います?映画的に。

七里:そんなのわかんないですけど。(笑)いや、でもね、僕その話の前に、三野さんが言ってたことで重要だなと思ったのは、結構ディゾルブしているんですよね。

三野:あー、してます。

七里:あらためて、こうやって一枚の写真で見ると、割と刹那的で、感激がないんですけど、すごく盛り上がるというか、ぐーっと入っていくあたりって、ベッドで女の人がこう、ものすごく画と画をオーバーラップしているんですよね。冒頭でも、確か湖の風景か何かに、すーっと女性のショット、

三野:顔があって、そこから急に森にぱーっとなって。

七里:森になったりとか。あれってすごく重要ですよね。

三野:そう思います。

七里:写真構成、それってそもそも、写真なのか動画なのか。動画って言いたくないな、映画。

三野:映画。先取りして言ってしまうと、写真と映画の違いというのが、この前、金子さんたちと打ち合わせでお話した時、金子さんがモノローグなんじゃないかっていう話をされていたのと、さっき七里監督が言ったようにディゾルブであったりとか、画と画をつなぐまでの時間の流れみたいな部分ってのも、僕はそれは映画だっていう風に思っちゃうんですよね。

七里:だから、画が動いてなくてもいいってことなんですよね。

三野:いい。

七里:でも、それってどうしてそうなんですかね。時間が決まっているからですかね。見せる時間が決まってるからですか。

三野:そう!そうですね。

七里:写真集だったら、これ何秒で見る、とか指示できないから。

三野:作り手の恣意性みたいなもの、っていうか、自分がここまで自分のものなんだっていう、自由が使える範囲っていうのが、写真っていうのはイメージだけでしかないんだけれども、映画の場合は、更にそこにプラスして時間っていう、時間軸だったりとかを自分で自由にできるんですね。写真の場合には、時間の自由さっていうのが、あらかじめ放棄されていて。

七里:それが、三野さんが打ち合わせで言った“がばがば”ってやつですか?

三野:いや、“がばがば”っていうのはちょっと違う話で。ちょっと、“がばがば”の話を先にしちゃおうかな。

七里:すいません。話の腰を折ってしまって。

三野:この女性が、この女性っていうか映画のヒロインなんですけど、このシーンは彼が殺された後に見てる顔ですね。この顔、皆さんどう思いますか?つまり、彼、というか好きな相手が、目の前で殺されて、この顔をしてるわけなんですけども、これは演技がうまい、って分かりますかね?どうなんですかね?

金子:うまいかどうかはわからないけれども、『ラ・ジュテ』の映画の中では逢瀬を重ねて、というかね、男が第三次世界大戦の後の滅びた地下室で人体実験をされていて、目隠しをされて、男は過去に子供の時、彼女の姿をみていて、それが印象に残っているっていう、過去に執着がある男だから、過去の記憶を想起する力があるってことで、人体実験に選ばれて、彼は未来や過去に飛んだりする記憶が、主人公はあるわけなんですけれども。彼が過去に戻った時に、彼女と動物園でデートしてですね。意外に、デパートのなんか、化粧品売り場みたいなところでデートするんですけど、

三野:博物館も行きますよね、デートで。

金子:博物館にもね。で、再会してデッキにきた時に、自分の子供時代の自分が見ている前で、タイムトラベルしてきた男が撃って殺されたっていう瞬間ですよね。で、この顔が演技がうまいかどうか?うまいかどうか分かんないんだけど、クリス・マルケル側からすると、マルケルっていうのは、この『ラ・ジュテ』よりもさらに前、1953年に「北朝鮮の女たち」っていう、北朝鮮に入って写真集を撮って、それもまあ女性の肖像写真が多くて、亡くなるまで、2011年の写真集、「ステアリング・バック」、じゃなくて、何だっけ、もう一冊の方、電車の中、こう、

三野:「パッセンジャーズ」。

金子:地下鉄の中で、こういうメガネのこの辺にカメラを仕込んで、かしゃかしゃって、女性の顔が自然に撮れるように撮ってたりとかですね。盗撮なんですけど。はっきり言ってしまえば。

七里:あれはすごい写真集ですよね。

金子:あれ、更に撮った写真をコンピューターでエフェクトをかけてですね、発表しているっていう。女性の顔、表情っていうのは、彼の芸術、アートの中のど真ん中の本質なんですよ。いろいろ考えるんですけどね、女性の顔の中に何かが、おそらく読み解けるようなアレゴリーになってるんだと思うんですよ。例えば、政治的なメッセージであるとか、彼女の中に秘められた物語であるとか、そういうものを写真の中に込めていて、それを言わずとして語れるのが女性の顔であるという、結論めいたことになっちゃうんですけど、言ってると思うんですね。だから、これね、僕がさっき七里さんに動画だったらっていう風に聞いたんですけど、冗談じゃなくて、これがもし静止画じゃなかったら、大したシーンじゃなかったんですよ。写真だからこそ無時間の中に、モノクロで宙釣りされていて、私たちがじーっと見つめることが出来る写真であるからこそ、彼女の中にいろいろな歴史とか想いとかがこう内在していて、私たちが読み解ける余白、三野さんの言う“がばがば”。あんまり好きな言葉じゃないかな、なんか。

三野:すいません。(笑)“がばがば”。がば性。

金子:余白があるんだと思うんですけど。

七里:さっきの金子氏の問いに答えると、要は芝居って何か、演技って何かってことですよね。それは「意味」を、観てる人が読む、ということですよね。

三野:そうですね。はい。

七里:だから、素晴らしい演技だと思います。

三野:おー!

七里:という風に意味を読ませるように、イメージを仕向ける。それが(映画における)演技なのかもしれない。これは演技がうまいかどうかということとは違うことなのかも。演技のうまい下手って、じゃあ何なのか。下手な演技がどう見えるのか、ってことなんだし。

三野:その演劇的な、劇性みたいなものっていうのが、うまい下手ではもちろんないと思うんで、うまいですかね、というのは、大変語弊のある言い方をしてしまったんですけど。

七里:的を得ているかっていうことですよね。恋人が殺された時の顔として、

三野:そう、そうですね。

七里:これは(僕の)趣味かもしれないけど、もしそこで、あああ!みたいな大袈裟な顔をされたら、どうなんだろう、と僕は思ってしまう。

金子:いやあ、厳しい。マルケルの評価下がりますよね。

七里:感情の出ている顔がね、ここで必要なんだろうか。

金子:いろいろにとれる表情だからいい。

七里:死ぬっていうことに対して、悲しいだけじゃない、じゃないですか。より深い関係の人であればある程、複雑な表情になってしまうのは、ありうる。あることだと思うし、これが何秒間くらいのカットだったか分からないけども、その数秒の間に、この人のそういう視線を向ける相手への思いを読み解けるという、金子氏も同意してくれたように、素晴らしい演技だと僕は思います。

三野:そうなんですよね。写真において、さっき七里監督が言ったみたいな、言ったみたいなって言っちゃったけど、過剰なものみたいなものが、実は、写真の場合は全然過剰じゃないわけです。その演劇性みたいなもの、劇性みたいなものが出てこないんですよね。映像の場合だと、それは時間が流れるから、その分だけ、過剰さみたいなものが、すごい小さなレベルだったりとか、声だったりとか、そぶりだったりとか、で、実はばれちゃうというか、これ嘘じゃね、嘘じゃんみたいな部分ってのが見えるんだけど、静止画、もしくは、写真の場合、先ほど、たくさんのものが見えるっていう話をお二人ともされたと思うんですけど、あんまり劇性と言うことよりも、実際にあるものとして、読み取らざるを得ないっていう。それが僕の言っている劇性の“がばがば”さということです。写真というのは、フィクションかノンフィクションかというところが、極めて“がばがば”な、その範囲で出来ていて、それだからこそ今回の『ラ・ジュテ』というのは、そういう極めて曖昧な状態のまま構成されているっていうところが、僕はすごい気になったというか、別にディスっているわけではなく、とてもすごい面白い意味で気になったというところがありました。

金子:僕が持ってきた『ラ・ジュテ』の映像もちょっと見ていただきたいんで、繋ぎ直させてもらっていいですか。

七里:繋いでいる間に話しますが、そのカバカバさを限定していくようなモンタージュもある。それは、写真展や写真集で何枚もの写真を並べたり、順番を組んで構成することに相当するんだろうけど、『ラ・ジュテ』が魅力的なのは、そういう方向にいかないところ?

三野:そのほうがたくさん魅力があると思います。あと今回その“がばがば”さという話と、あとさっき倒れるシーンが二枚重なって映ってたじゃないですか。ああいう形で二枚の写真が連なっているような構成をされている。それぞれの写真は時間がゼロ時間というか、瞬間なので、それぞれの瞬間瞬間が見えるんだけれども、その二つある瞬間と、その瞬間の間に流れる時間を逆説的に想像してしまうっていうところがある。つまり、その二枚が、二枚並べられることによって、初めて時間が流れ始めるというところがあると思っています。そういう部分が『ラ・ジュテ』にはとても多いんです。

七里:それでいうと、打合せのときの話ですが、ゼロ+ゼロってゼロでしょ?

三野:ゼロ。

七里:だから僕は、写真には時間があると思ってます。ゼロじゃなくて。

三野:あぁそっか、七里監督は写真がゼロ時間じゃないと考えていらっしゃるんですよね。そうですね。

金子:ではちょっと、まあ三野さんが評論家の僕より難しい話をするからねぇ。ロラン・バルトもちゃんと読んでいるしね。あのちょっと『ラ・ジュテ』の冒頭シーンを見ていただきたいんですが、『ラ・ジュテ』という映画が単純に写真で構成されているという風に言えなくて、まあちょっと見てもらいましょう。(『ラ・ジュテ』の冒頭シーンを見ながら)えー、このシーンは確か静止写真を撮って、実際の第二次世界大戦のパリですよね。えー、ある町があって、燃えてって先ほど七里さんがおっしゃったゆるやかーなディゾルヴで、いかに、何て言うんですかね、パリが崩壊して破壊されたかっていうのを映像で見せているわけですけども、実際クリス・マルケルがここで言っているのは、これは実際の第二次世界大戦の写真なんだけれども、物語上は第三次世界大戦のあとに核戦争が起きて、そのなかで荒廃したパリというのを新しい文脈の中に入れているわけですよね。だからまあたぶん今言った話に繋がると思うんですけど、写真、映像というまざまざとその場にあるような実在性を感じさせるようなものじゃなくて、写真にして、モノクロにして宙づりの無時間の中にこう入れて、それをまた時間の中で編集しておいておくと、元々持っていた意味がある程度剥奪されてですね、誰が見ても第二次世界大戦のパリじゃん、というのではなくて、なんとなくマルケルの作ったナレーションで、これは第三次世界大戦の核戦争後のパリですっていう風に言われている文脈に、置き換えやすい、納得させられやすいな、という感じはするんですよね。そのために写真を使っているということは『ラ・ジュテ』において効果的であると。で、今のシーンは実際に写真をパシャパシャと撮って、それをやっているんですけども、実際はですね、他のシーンは『ラ・ジュテ』の送迎デッキのシーンもそうですし、男が実験台になるところもそうですけど、35mmフィルムの動画で撮影してます。で、そこの動画で撮ったものから静止画を切り出していって、で気に入った写真を選んで、それをもう一度、映画の中に再編集するっていうかですね。ま、手の込んだというか、めんどくさーいプロセスを経てるわけですよ。それをちょっと映像で確認したい。(『ラ・ジュテ』を見ながら)、全部が写真ではなくて初めは動画として。特にここを見ていただければわかるんですけれど、動画カメラで映画として撮影したものを切り出してですね、結構編集の中でね、見せてるっていう。なぜそんなことをするかっていうと巨大な謎であって、それこそ研究者があーでもないこーでもないって言ってるものなんですが。

(しばらく映像を見せて)この次がすごく重要なシーンで、二人が初めて、なんですかね、夜を共にした朝のシーンなんですが、ここもですね、動画で撮っていてそれを写真に切り出しているんですけれども、このシーンはなんともまあ美しい。このシーンがすごく問題なのはですね、写真だけで構成されている、まあ静止画だけで構成されているはずの『ラ・ジュテ』なのに、一瞬だけですね、動画が混ざり込むんです。知ってる方は知ってると思いますが、シャトランが寝ていて、それを男が隅っこから見ている視線ですよね。で、シャトランが目を覚ますとですね、なかなか来ないな。ここです。目を開けてこう、パッ。瞬きを一回したシーンがあるんですが。これはなんなのかっていうのが、まあ佐藤真さんの「ドキュメンタリーの修辞学」でも問題になってますし、色んな人が指摘してるんですけれども、私が一つ考えたのは、作品、完璧に見える『ラ・ジュテ』という二十七分ですか、八分の作品のなかに一つキズをやっぱつけてるな、と。写真だけで構成していれば、第三次世界大戦の、えーまあ『12モンキーズ』でリメイクされたようなSF作品の物語としてみんな面白く見る作品なんだけれども。ハッとですね。あ、これ実は写真じゃないんじゃないかっていう風に思わせて、なんなんだこれっていう瞬間をワザとマルケルは入れているってことですね。あと考えるのは、まあこのシーンが重要だからこそ、こういうキズをつけているってことです。えー、まあマルケルにしてみればですね、まあ誰もそうだと思うんですけど、ある自分の愛しい人。恋人でもいいし妻でもいいし、自分の子どもでもいいし誰でもいいと思うんですけれども、そういう人が寝ている姿をこう眺めるっていう時ほど、幸福な瞬間ってないと思うんですよ。人生の中でね。で、それは相手がですね、こう眠っていてこちらが一方的に目を注ぐという、まあ視姦とは言いませんけれど、一方的な視線だからこそ慈しみを感じるわけなんですが、その相手、ここでは恋人たちにしましょう。が、目を覚ましてですね、喋り出した途端、夫婦喧嘩が始まるかもしれないし、痴話喧嘩が始まるかもしれないし、実際の現実が始まるんですね。そのなんか夢のような朝ぼらけの微睡みの中の女性を表すにはその写真っていうような方法しかなかった。でもそれだけじゃないんだよっていうような、なんかこう動画を入れてることでですね、マルケルがなんらかの目配せをしている気がしてならないんですけど。

七里:でもこのシーンって、誰もが感動するとこなんですけど、そうやって説明すればするほど、感動が逃げていく(場内爆笑)、って分っていながらそうしなければならないのが、なんかすごくマルケルに失礼なことしてるような気がして、、、(場内苦笑)すいません。でも本当にあそこ、ですよね。

三野:すごい重要なシーンだとは思うんですけど・・・。

七里:あれって、なんですかね。死んだ人が蘇るってことなのかな。

金子:僕はですね、どう考えてたっていうと、あのこれはあんまり誰も言ってないと思うんですけど、写真をたぶんアニメイトしているんだと思うんですよね。動画から切り出したものを。先月まで早稲田の演劇博物館で、幻燈展っていう展示会をやってました。で、それはすごく面白くて、十七世紀のフランスでですね、発明されて、十八世紀、江戸時代の後期には日本には入ってきていてですね、ていう幻燈を実際に見せてくれながらやるんですけれども、写真の発明が一八四〇年で、映画の発明が一八九五年ですから、大体それより二〇〇年くらい前から暗いとこに集まって、人間っていうのは大きなスクリーンに映し出されたですね、こう光るものをなにかこう見るという経験をしてるわけですね。で、その幻燈を実際にいじれるんで、やってみると、例えば江戸時代のやつだとですね、こう横長のスライドがあって、四枚ガラスの絵が、写真がないので絵が並んでるんですけれども例えば浮世絵調の女性がですね、傘を持っていてですね、柳の下に立っているような絵があると。それを手でスルスルっと動かすと、その柳の向こうからこうフワーっとこう幽霊がですね、出てくるシーンになる。で、そうまたずらしていくとですね、こう幽霊がいるからこう逃げる女性がですね、慌てて裾をからげながら走って逃げていくというですね、ようなものがあるんです。これはまだ映画っていうよりはアニメーションの動画の、アニメーションの誕生の方の話になってしまうんですけれども、でまあ皆さんご存知のようにアニメーションの語源っていうのは、ラテン語のアニマで、霊魂っていう意味ですよね。ですからまあ、ある動かない何か絵なり写真なり、まあ彫刻でもいいんですけれども、それをこう何かこう動かすことによって、そこに生命や霊魂を吹き込むっていうのがアニメイトなんですが、どうもマルケルがやっていることは、その映画で、動画で撮ったものをわざわざ写真に切り出して、もう一度何かこの世ならざるような美しさにですね、この世にならないような命みたいなものを吹き込んでいるっていう、僕にはそういうシーンに見えるんですよね。

七里:はあ。

金子:はあとか言ってるけど、どうっすか?

三野:ということは、これは一枚一枚、実はあれなんですか? 金子さん的には、幻燈をやりなおしている、と。へー。そうかぁ。

金子:アニメーションの根源みたいな、まあシーンによりますけど、ここはちょっともっと映画的だな、と思うんですよ。確かに。こう視線の動きでカットを割ってっていう。このシーンだけですね、なんかこうアニメート、、、

三野:この、そのアニメートするっていうことっていうのは、その、写真と何が違うんですかね?

金子:何が違うって?

三野:見る印象のなかでという意味です。見る人にとって。写真を繋ぐのではなく、アニメーション化していくことの違い。

金子:いや圧倒的で、何かこうアニメーション、動くことによってこう、そこに吹き込まれた何かが動き出すんだと思いますよ。まあ僕は仮に生命とか魂的なものと言いましたけれども。

三野:じゃあ写真は死んでるんですか、やっぱ。

金子:無時間のなかにやっぱ宙づりにされているとは思いますね。

三野:宙づりなんだ。冷凍保存みたいになって。

金子:うん。えーと、これは別の話になっちゃいますけれども、例えばですよ。アンドレ・バザンがこの「映画とはなにか」で、一番最初に、まあ新訳が出て、この岩波文庫版の一番最初の話が、「写真映像の存在論」っていう評論があるんですけれども、そこで何を言ってるかっていうと結構面白くて。人間がこう写真を撮りたいっていう欲求は大体古代エジプトから始まってるって話なんですね。で、それは何かっていうとエジプト人は、ある偉い人、偉い人じゃなくてもいいんだけれども、が死んだときに、その人をミイラにして埋葬した。なんでミイラにするかっていうと、その人が死んでしまったあとも死後の生のなかで、その形を保ち続けるためには、同じ形のシェイプを保ったままあの世に行かなくてはいけないっていう考え方なんですね。で、実はエジプト人ってあとで話すと思ったんですけど、猫を崇拝していて、あの犬神家の一族じゃなくて、猫一族。猫から発した一族、部族っていうのがいてですね、猫を神様として、氏神として崇拝しているんですけども、どうも猫のですね、共同墓地があって、猫のミイラがそこに埋めてあんじゃないかっていうのが、猫みたいな、その自分たちが神として崇拝するような動物もちゃんとミイラにして保存していたっていうくらい丁寧にやっていた。

七里:その末裔がクリス・マルケルってことですか?

金子:猫がそうかもしれない。エジプトのギョームって猫ですからね。まあそれはいいんですけれど、ある意味だから動物の剥製もそうかもしれないですよね。猟師さんがものすごい熊捕ったんだと。魚釣る人が魚拓を取ったりするようなものもそうかもしれないけれども、そのままにして放っておいたら、いつか時間の操作によって失われてしまうっていうものを、ある形のままとどめたいっていうね、欲望みたいなものがあって.

七里:じゃあ、ミイラと写真は同じものなの?

金子:ミイラと写真は同じもので、それをアニメートで動かすとゾンビになるんですよ。

三野:じゃあ、これはゾンビなんですね。

金子:えーっとそうですね。あんまりそういう風に言いたくない。それが動き出したらゾンビ、、、

三野:ゾンビ映画になる。

七里:結局はミイラも写真も、さっき冷凍保存って言ったけど、解凍してもなかなか生き返らないじゃないですか。だからいいんですかね?

三野:なんかこう、やっぱ冷凍しているものを愛でるじゃないですけど、「眠れる森の美女」じゃないですけど、結局起こしちゃったらダメなのがたぶん写真なのかなって思えるんですよ。

七里:じゃあ起きそうに見えてるんだけど、起きないっていうのがいい?

三野:そうですよ! つまりゾンビになっちゃうと、色々社会状況とか大変じゃないですか。(場内笑)だからやっぱりそこはゾンビにしないっていう。パンデミックになっちゃうから。人間社会壊れちゃうし。

金子:三野さんがさあ、このあれで、これすごい面白い冊子なんですけど。

三野:『Z/G』ですね。ありがとうございます。「ゾンビとゴースト」

七里:あれ、僕も気に入ってて

金子:人間の手ってこういう風になるとゾンビで、こういう風になると、、、

三野:幽霊になる。

金子:これなんなの?

三野:えっと、これはその、身振りっていうのが、僕はその身振りに注目して最近制作をしている人間なんですけども、細かい、小さい身振りですね。このときに二枚の写真が同じように手を写したときに、上を向くとゾンビっぽくなって、下を向くと幽霊っぽくなる、っていうこの違いっていうのを、もし時間のある映像にしたときに、それはすごいグラデーションが出来ちゃうんですね。それに、こうしてこうやる(ゾンビから幽霊の手つきをする)と、間にキョンシーが挟まっちゃうんでダメなんです。

金子:変なこと考えてるなー。

三野:だけど写真っていうのは、それこそ死んでる状態で、冷凍保存されるものなので、二枚あると、それぞれのことが、身振りを抽出して考えることが出来るっていう風に思っています。ただそれを時間じゃなくて二枚見せることによって、ある種比較作業というか手を一瞬見てみるだけでわかるっていうことがやっぱり写真の特性だと思っているので、そこから物語的想像力を付けていく、というのもちょっとおかしい話ですけど、こういうゾンビのシチュエーションはどうなのかとか、こういう幽霊のシチュエーションはどうなのかってことをまあ色々ロケハンをしながら撮影をしながらさらに考えていく。で、それをまとめたのがこの作品ですね。実際に演劇の発表会までやったやつをまとめた、ほぼドキュメントブックというか、そういう形です。

金子:ミイラよりもゾンビの方がお好きな感じ、なんですかね?

三野:そう、なんですかね。ただ、『ラ・ジュテ』をやっぱゾンビって言われると、ちょっと台無しな感じがする。もっと美しい気がするんですけど。

金子:たぶんねぇ、七里監督。写真を動かしてアニメイトするだけじゃまだ映画にならないと思うんですよ。クリス・マルケルの場合はね。おそらくそこには、イメージ+言葉。文字が介在してこないとマルケルの場合は映画になってこないっていう。で、ちょっと見ていただきましょうか。ここからやっとレアアイテムになってくる。

七里:待ってました。

金子:音はないです。マルケル、一九六〇年くらいはこういう作品を撮ってたんですが、六八年のパリの五月革命のころになると、政治の季節に入ってきてですね。まあ有名なところでは、ソフト化してますけど、『ベトナムから遠く離れて』をですね、組織してプロデューサーとして編集するんですけれども、その合間にですね、合間っていうかクリス・マルケルが、呼びかけてジャン=リュック・ゴダール、アラン・レネ…

七里:ガレル?

金子:フィリップ・ガレルとかですね。呼びかけて、まあシネトラクト。映画ビラっていうのを作ってます。で、これ中々面白いのは、完全に、アノニマス、匿名著作で誰が何を撮ったかわからないっていうことで作っているのと、あと16mmのですね、百フィート巻きだから三分ちょっとくらいのもので、無音で作るってことですね。つまり撮ったまんまで、おそらくラッシュで編集して、ネガ現像も録音も経ないで、そのまんま見せるっていう。まあ即応的なフィルムだってことなんですけど、なんでそんなことしたかっていうと、ともかく先週の、今週の国会前じゃないですけども、どんどんそこで出来事が起きているわけです。革命に近いような何かが。で、それをですね。すぐ撮ってニュース映画のように学生の集会とか、あるいは労働者の集会とかで見せて、で、それを使うっていうですね、試みをやったんですけど、『No.4』はジャン=リュック・ゴダールが撮った作品と言われています。ちょっと見ていただきたいんですが。まあ完全に、元々無音です。(シネトラクト『No.4』の映像を見ながら)で、機動隊といいますか警官隊が、いかにデモ隊をこうボコボコにしていくかっていう、まあ映像ではあるんですけれども。で、皆さんにもお聞きしたいんですけども、ゴダールのですね、六〇年代の作品のなかでは『勝手にしやがれ』に匹敵するぐらい、僕はですね、アクション映画してる映画だと思うんですよ。

三野:へー。

金子:音声もないし、むしろ機動隊側が活躍するっていうのを撮っているんですけれども、なんていうんですかね、ゴダールがマルケルに言われて、写真でこういうシネトラクト、映画ビラっていうのを撮ってくれよって言われたときに、やっぱり彼の頭の中に浮かんだのは、ハワード・ホークスとかジョン・フォードとか、やっぱアクション映画だったんじゃないかなって思います。街角に行って、写真で映画を構成するっていったときにね。で、これだけの迫力ある作品になったんですが、クリス・マルケルが作ったとされる『No.5』の方は、このゴダールのアクション映画ぶりと比べると、まるで、何か別ものの作品になっているような気がします。(金子、『No.5』の映像を見ながら)夜になって、ですね、字幕が。まあ同じようなデモ隊が機動隊と衝突してですね、催涙弾なんかが使われてって、同じような感じで撮っているんですけど、この機動隊のあとにコミックの漫画の顔が入っているとかですね。(金子、映画のなかの字幕を読みながら)今のは、えーとすいません。学生たちが労働者を先導するみたいなこと、先行するみたいなことを書いてあったな。画面の中に様々なですね、文字がやっぱり映り込んでくるんですね。えー、工場のオキュパイ。で、工場労働者とかですね。あと、絵のイメージをこう使ってですね、街角にある様々な横断幕とか、ラクガキとかですけども、字幕を入れて、文字とイメージの間に何かを作ることによってマルケルは映画ビラ、映画に何か意味を出そうとしている。だからある意味ゴダールのなんか潔さ、写真だけでも、これだけの緊迫感のある、音が無くたって緊迫感のある映像が作れるんだよっていうのに対してですね、マルケルはひたすら彼が路上で捕まえた、文字、言葉っていうのを画面の中に相当入れ込んでいるわけですね。社会主義って、みたいな。これは長らく見られないって言われてたんですが、ようやく四十一本ですね、一九六八年の五月から六月にかけて四十一本作られたと言われているんですけど、が、見れるようになってきている、ということですね。あと、、、

七里:一本だけなんですか?マルケルは。

金子:いや何本かあります、もちろん。例えば『No.4』と『No.5』がですね、まあ比較すると面白いかなと思うんですけども。写真で、イメージを使ってきてそれを編集するんだけれども、ゴダールのように目指されるのは、言ってしまえば運動イメージではないわけですよね。マルケルの場合は、そこで写っている出来事に対して、言葉で新しい光を当てたり、新しい文脈を付置して、現実とは違うような、何かの文脈に置いたり、物語にしたり、あるいは政治的なメッセージを発するっていうようなことをやっているのがマルケルのこのシネトラクトなのかなあ、と思うんですが。

七里:『ラ・ジュテ』の後、いわゆる写真映画みたいな作品は、次がこれなんですか?

金子:一九六六年の『もしラクダを4頭持っていたら』というのもあるんですけど。

七里:それは、今日は観れない?

金子:ああ、観ますか。あんまり画質が良くないんですけど。

七里:それも言葉がはさまったり?

金子:はい。これは、言ってしまうとマルケルが、五〇年代世界中を旅して、まあほとんどが社会主義圏なんですけども、旅して、特にこの場合はモスクワ旅行したときの写真を、まあスナップショットのような写真ですよね。だから『ラ・ジュテ』とは全然違う世界なんですけども、(映像を流しながら)どんどんどんどんスナップショットを短く繋いでいくことによって、こちら側に男性二人と女性一人がですね、その旅について聞いたり、話したり、説明したりしているっていうのが、みんなが写真スライドを眺めながら、その旅について聞いてるっていうのを。必ずイメージで、似たようなものをですね、重ねますよね。で、これも『ラ・ジュテ』と違ってまず写真の中で、パンをしたり、ここは全部してますけど、そしたら写真のスナップをポンポンっと重ねていって、そこにこう重ねられるのは、ここではフランス語のナレーションですけれども、会話体になって説明していく。えーっと、中国で見たやつとかですね、空間をどんどん飛び越えていってですね、、、

七里:『ラ・ジュテ』っていうより『サン・ソレイユ』。

金子:ああ、そうですね、うん。旅しながら写真をパッパッパっと撮っていってそれをナレーションに被せるっていう意味では。

七里:エッセイ映画。

金子:エッセイ映画に近い。こんなとこでしょうか。

三野:はい(と手を挙げる)

金子:三野くん(笑)

三野:なんか、これ思ったんですが、この作品、マルケルの作品っていうか、結構ゴダールの話が、あと似ているものがどんどん出てくるっていうのが、さっき七里監督がエッセイ映画とおっしゃってましたけど、どうも写真的だなっていう風に、すごい思っていて、ちょっと一瞬『ラ・ジュテ』のこのシーンだけ見せていいですか? 一瞬だけ。

金子:(笑)またコネクターの奪い合いになってますが。

三野:『ラ・ジュテ』のシーンって、えーと今、(映像を見ながら)これがあるところで、で、『ラ・ジュテ』に出てくる、ある普通の人が頭壊れるみたいなことを言っているシーンがあるんですけど、これってようは、そのパッと見たときに、この天使の像の中の顔を一瞬見てしまったりとか形を見たりとかして、やっぱり顔を見ているときに、こう次のカットで、同じようにその人の顔に(天使の像の顔を)見てしまうわけで。そしたらその目がギロっとしていて、後ろで目が少し光っているのがちょっと見えたりとか、あと後ろの人。おそらく、博士というか、その……

金子:これ怖いね。すごい。

三野:怖いですよね。で、これも結構感じが似ていて。右のギロっとしている目と、左のちょっと岩のデカい感じとかっていうのは、ちょっと不穏な感じをどうしても思い浮かべてしまったりとか。で、その右目の……

金子:これさあ、『攻殻機動隊』のバトーに似てるよね?(会場、ウケる)

三野:ああ、似てます。同じかもしれない。

七里:押井守は、『ラ・ジュテ』にすごく……

金子:人生の一本が『ラ・ジュテ』で、『ラ・ジュテ』に追いつくために自分の人生を全て捧げるって言ってる人だから、キてるかもしれないな、これ。

七里:うん、実際ぼく、押井守さんで『ラ・ジュテ』を知ったんですよ。

三野:へー。

金子:多いと思いますよ。今の若い子とか。

七里:僕も高校生の頃だったかな。

三野:この二つの穴が空いているっていうところに、つまり目の隠喩です。目が、イメージがこうなっていくというわけですよね。で、それがさらに今度は二つ穴が空いているように、くっきり黒い形の方が、前出てきた目の二つの形に繋がっていく。

金子:カット寄ったのか、これ。

三野:そうですね。

金子:あー。

三野:っていう形でイメージが連なってくるっていうことがあったのがさっきのお二人の話と繋がってくる気がします。つまり言葉とか、さっき金子さんはマルケルが言葉だっていう話おっしゃってたんですけど、結構ぼくは逆に、言葉じゃない、というかイメージだけで連なってくるような文法というか、映画の文法とは違ったやり方としてこの時期マルケルは実験をしてたんじゃないか、という風に同時に思ってます。で、ちょっとわかりやすい例で、今ヴォルフガング・ティルマンスっていう有名な写真家の例を一瞬だけあげたいんですけど、ティルマンスの『Your body is yours』という国立国際美術館っていう大阪にある場所で展示をしているんですけれども、まあ世界的に一番有名な写真家の一人なんですけど、で、彼はやっぱりイメージとその文法、イメージによって写真集も構成されていく。つまり映画だけじゃなくて写真集もイメージの文法に則って展開されていくっていうことで、(ティルマンスのスライドを見せながら)今左がトウモロコシの、古いトウモロコシがブワーっとなっているようなツブツブっていうものが、次は右で、その、光のツブツブとして、イメージが連なってくる。で、都市のなかのツブツブが人の、左の写真では人が出てきて、でその左の人の白いビニール袋みたいなものが、次に見えるおばさんの白いスカートに結びついてきて、その白いスカートが今度左側の、持っているその白いビニール袋みたいなものになってて、この彼と彼女同じポーズ、似ているようなものが右の人がやっていて、でさらに右の人が流れている様子を後ろの背景が、後ろは滝だったり、水になっていて、手前が人になっている構造だったりとか、人の、右の人の関係性みたいなものが次の左のページで、反復されていて、さらにその二人がちょっと半裸っぽい感じ、というか右の女の人のせいだと思うんですけど、なんか今度男の人の後ろになっていて、で今度ペニスっていうか、なんか形になっていて、この形っていうのが、この似ているみたいな形で葉っぱのこういう形になっていて、その水の映り込みみたいな部分から、こういう写真になっていて、みたいな形になってたりするんですよね。

七里:しりとり、みたいな。(会場笑)

三野:なんかその……

金子:まあ連想……

三野:連想ゲーム。

金子:イメージのね。

三野:だから、そのカタチがカタチを呼ぶじゃないけど、そういうのはマルケルにおいてもすごいあるような。戦略なのかな、とはいう風には思いました。

金子:写真家の人ってこういう風に考えながら写真集作ってるんだね。なるほど。

三野:かなり、独善的なイメージの解釈なんですけどね。平倉圭さんの『ゴダール的方法』でも書いてたんですけど、ゴダールもやっぱりそうだと思っていて、その何だろうな、スターリンがこう手をあげているところが、ヒトラーがハイルって言うところの手の身振りに似てる、っていう風にしていたり、結構プロパガンダのような論理を使って、直接的に使ってくるっていうところですよね。で、それは言葉としてではなくて、むしろイメージを直情的というか感情的に訴えるような文法なのではないか、という風に思いました。

金子:シネトラクトを見ていただいたんですけど、どうですか? マルケルあたり。

七里:ゴダールは確かにアクション映画だなって思うとともに、三野さんが言ったことですが、独善的なイメージの連なりっていうか、そういうことなんですかね?モンタージュって。

三野:モンタージュはそうじゃない。

七里:そうじゃないですよね?

三野:このイメージの、そのモンタージュっていうよりも写真と写真を繋げていくってなって、映像だとイメージって流れちゃうから、その形だったりとか、状況だったりとかっていうのを、その一枚からは、わかりづらいじゃないですか。

七里:うん、うん。

三野:だって写真の場合止まっているから、そのイメージのカタチは絶対なんですよ。だからそのカタチが連なっていけば……

七里:独善的に

三野:なりがち。なれるっていう。

金子:まあゴダールは、だからその独善的なモンタージュなのか、なんなのかわかんないんですけれども。

七里:じゃあシネトラクトも独善的な?

金子:でも映画になってますよね。あれだけでね、ゴダールは。

七里:あれって同じ日なんですか? 同じ日にそれぞれが撮影したもの?

金子:同じ日を撮影してるかちょっとわかんない。違うんじゃないんですか?

七里:そうですか。似たような状況なのにこんなに違うんだなっていうのが面白いですよね。他の人のとかはないんですよね?

金子:今はちょっと持ってきてない。

七里:ああ(残念)。

金子:ガレルとかもね、ありますけど。

三野:皆さん静止画なんですか?

金子:ああ、そうそう。写真を撮って、それを再撮影すればフィルムを無駄にしないでしょ。百フィートで必ず三分のものが出来るでしょ。お金もかかんないし。

七里:その、無駄にしないとかお金がないとか、そういうことってすごく重要なんじゃないかな(会場笑)

金子:と思いますよ。

七里:だから『ラ・ジュテ』の場合も、ああすれば失敗しても大丈夫っていうか、コマを切り出すんだったら。あとから選べるわけだから

金子&三野:あー。

七里:もしかしたら、最初は写真構成するつもりじゃなくて、動く『ラ・ジュテ』を撮ってたのかもしれない。動画を撮ってそこから静止画を切り出すっていうアイデアがもともとそうだったのか、後から思いついたのかはわからないけれど、でも、ああすればフィルムが倹約できる。さっきの話の、空港の桟橋のショットもワン・テイク撮ればいいんですよ。「あ、ちょっとNG、もう一回」って何度もやらなくていいじゃないですか。撮った中からOKのコマだけ使えばいいんだから。そういう理由ってあったんじゃないですかね。

金子:役者がもし大根というのもね、必ず一枚くらい使えるショットがあるだろうっていうみたいな。

七里:うん。でも、人間のこと大根って言うのはどうかと思う。(会場笑)さっきの演技の話の続きですけど、どんな人だってその人の表情があるわけだから、ディレクションって、その良し悪しを考えることじゃないですか。その人の良い表情を、瞬間であれば、切り出しやすい。でも、持続するある時間の表情の良さを捉えるのは、場合によっては何十テイク繰り返しても撮れない。

三野:そのマルケルっていう、そのマーカーっていう、金子さんが良く知ってらっしゃると思いますけど、収集するっていう意味で、そこから繋がって、写真は収集するっていう感じがすごいする気がするんですけど、映像ってなんか収集とか映像の収集家ってあんまりいない気がするんです。なんでだろう。まあVHSとかDVDとかの、モノにしたときには違うかもしれないんですけど。

七里:今後はそうなっていくと思いますけど。

三野:映像収集家が出てくるってこと?

七里:だって簡単に、(パソコンを指して)この中に収められるし。今見せてもらっている映像だってコレクションじゃないですか。

金子:いや、ホントおっしゃる通りで、映像収集家で、劇映画ですらそういう収集という形で撮ったのかもしれないと思えてきました。なぜかっていうと、マルケルは最初にもチラっと言いましたけど、イメージをあらゆる形で集めていて、絵はがきであるとか、自分で撮った写真であるとか、人の写真であるとか、で、これちょっと見てもらいたいんですけど、(映像を見せながら)まあ、クリス・マルケルのアトリエですね。アニエス・ヴァルダが二〇一〇年か二〇一一年に行って撮らせてもらった、これがマルケルのまあ秘密の、なんていうか、クリス・マルケルは皆さんご存知かもしれませんが、自分の写真を、プロフィール写真を送ってくれと言われると、この猫のギョームのイラストを送っていたという人なんですけど。これが仕事部屋ですね。Macの多さ。色んなDVD、お札、コイン、チケット半券、雑誌の切り抜きみたいなものバラバラに積んで、自分で撮った写真集……

七里:『パッセンジャーズ』ですね。

金子:そうですね。それとあと昔の絵画を比べてる…。

三野:比べがちなんですよね。

金子:並べてみるという。

七里:これ、どこにあるか分かってたんですかね。何がどこにあるのか。

金子:本人的には分かってるんじゃないんですか?

七里:うん、つまり脳内ですよね。

金子:あー。確かに。

三野:ふむふむ。

金子:アニエス・ヴァルダのナレーションだと、この配線こそがマルケルのアート活動だと…。

七里:シナプスの結合

金子:あー。正に。 脳内部屋ですね。マルケルさんの。はい、すいません。というのは、あるんですけど。だから、それはまあ、早い段階からやってたっていうことですね。戦後すぐくらいからマルケルはやっていて、それが形になって映画になってきたのが五十年代に入ってからですけれども。多分、彼の作品の中における引用の多さとか引用の使い方の洗練された感じっていうのは、いま三野さんが言ってくださった写真を、写真集もいっぱい作っていて編集者もやってますから、写真をその無意識的な連想によってイメージとして繋いでいくようなやり方はもちろん出来たでしょうし、ある種の批評的にこの絵画と写真の肖像の女性を比べてみてください、で、そこにナレーションを被せるだけで何かこう映画的な物が生み出せてしまった。だからマルケルは、フィルム時代が終わろうがなんだろうが、喜んで「ああ、フィルムが終わった!自由になった!」ってヴィデオカメラひとつ持ってどんどん作品を作ってたんですよね。

七里:なるほど。

金子:写真だとNGカットも無いし。

七里:あの、民俗学者の宮本常一っていますよね、宮本常一の撮る写真って面白いですよね。クリス・マルケルは自分を何だと思ってたんですかね?

三野:文化人類学者だと思ってたんじゃないのかなぁ。

七里:そうかな、文化人類学者でも、映画監督でも、旅人でもなく、何かすごく規定しにくいあり方っていうか。少なくとも映画監督とは思ってなかったんじゃないかな。

三野:それこそあの、出された本の中では港千尋さんはメディアアーティストとしてのクリス・マスケルっていう側面から書かれていたりとか。

七里:ああ、写真家でもあるし

三野:そうですね。

七里:すぐに新しいものに手を出すし。セカンドライフとか、CD-ROMの作品もあったり、そうゆうことですよね。

三野:はい。

七里:でも、それって逆に言うと、メディアアーティストだって思ってたわけじゃないってことですよね。

三野:そうですね。

金子:あの、映画のクレジット、今日の話とちょっとズレちゃうと思うんですけど、映画のエンドロールに出てくるクレジットは、マルケルは毎回違くて、イメージ・映像って場合もあるし、エディターって場合もあるし、プロデューサーって場合もあるし、六十年代後半から七十年代半ばの政治の季節では自分を、クレジットに入れない、要するに集団の名前を使ってメドヴェドキン集団ってしたり、まあかなり今おっしゃったようにマルケルは自分の肩書きに関してはすごく意識的だったと思いますね。繊細に考えてたと思います。で、あるその作家主義、監督が一人いてそれが封建的な現場の中でいばっていて、映画が出来た時、監督の名前で映画が出るっていうことにある時期ものすごく抵抗しましたね。それでアノニマスにこだわってますね。

七里:それなのに、『A.K.』、黒沢明を撮ったりしてますよね。

金子:『A.K.』撮ったりタルコフスキーのドキュメンタリー撮ったりしてますけどね。

七里:そっかあ。タルコフスキーもある意味で、すごく統括した人ですよね。

金子:そこで自分がドキュメンタリー作家になったとかっていう意識じゃなくて、好きな敬愛する作家のメイキングを作りたいなぐらいの感じで、スッと猫のように現場に行ってササッと撮って帰ってきたんだと思いますよ。

七里:それはやっぱり敬愛してたってことなんですか?

金子:ええ、クロサワとタルコフスキーはね。

七里:批評的に撮った、批判的に撮ったのではない。

金子:それはあの作品をみる限りではあんまり無いような感じですよね。好きなんだろうなー、って感じですよね。

七里:それが何か猫っぽいってことですか?(笑)。

金子:うーん…。それだけじゃないんだけど…。

七里:もうちょっと見ましょう。

金子:例えば、これは一九八四年に撮られて八五年に発表されたヴィム・ヴェンダースの『東京画』の中のワンシーンなんですけど、クリス・マルケルは生前は写真を撮られることをすごく嫌って、恐らくこれだけインターネット社会になっても数枚くらいしか出回ってないんじゃないですか、マルケルの肖像写真って。映像は殆ど無いんじゃないかと思いますけど、これは例外的にマルケルの姿がゴールデン街のジュテっていうバーで登場する…。(『東京画』を上映)キャット・ラバーだったんですね(笑)

三野:これ、木幡和枝さんだ。

金子:そう?若い時の?ああ。(マルケルの顔が一瞬、映る)はい。フクロウと、なんか猫のイラストの裏に隠れて片目だけ出した男の人がクリス・マルケルではあるんですけど、自分の肖像、映像を求められた時にはフクロウは何かギリシャの神話か何かでものすごくワイズな、賢人、哲人としてのイメージだったって言いますね。で、猫のほうがなかなか謎めいていて、結論が出ないんですけれども。

三野:フクロウが好きなんですね?

金子:フクロウつながりでじゃあ新作観ますか。

七里:あ、もういっちゃいますか。『未来の思い出』とかは見れない?

金子:あー、『未来の思い出』ちょっと用意してきてない…。じゃ、その前にやるとしたらこっちかな?えっと、先ほどミイラの話をしたんですけど、その、静止した映像はマルケルが一九五三年に彼は「民主と文化」のところでデビューして、実はデビュー作はヘルシンキオリンピックを撮った『オリンピア52』っていう作品なんですけど、それ結構素晴らしい作品なんですが、彼は黒歴史として抹殺していて、表に出てこないですね。で、もう一本だけ五三年に作られた短編で、アラン・レネと共同監督した『彫像はまた死す』っていう作品があるんですけれども、五五年にマルケルはレネの助監督で『夜と霧』っていう作品を撮ってますから、その前の前哨戦みたいな作品なんですけど、これ三野さんなんかは反応するとこあるかも知れない。観たことある?

三野:いや、観てないです。

金子:なんかあなたは反応しそうな気がする。(『彫像はまた死す』上映する)アフリカ美術の彫刻や彫像をですね、モンタージュして、カメラワークや移動撮影や急激なパンを使ってですね、動かそうとしてるような感じ。最初っからこういう映画を撮っているんですけど。

七里:これが、初(映画)ではない?

金子:アラン・レネとの共同監督。まあ二作目ってことになりますけど。

三野:突拍子もないことを思いつきました。

金子:あ、何か反応した!映像から音を消して…。

三野:さっき動かそうとしてるって話…。

金子:動かそうとしてるんですよ。

三野:これも、その人たちからすれば、記録な訳ですね。つまり、『ラ・ジュテ』の写真で、これ自体が『ラ・ジュテ』の女の人が動いてしまった映像を暗示してるんじゃないかなって思った。のと、急になんですけど、さっき七里監督の映画のドキュメントを観たんですけど、アレも、コレですよね。

七里:アレもコレ。(笑)

三野:はい。(笑)

金子:と言いますと?

三野:つまり、さっきメタメタ、メタ映画っていう話をされてましたけど、そのメタとなっている元となっているものも、いわゆるコレじゃないですか。コレっていうのは、この映っている彫像じゃないですか。それをドキュメントとして撮ってるわけで、それをまた動かそうとする行為として機能させているんじゃないかっていう風な、まあドキュメント、七里監督の映画を観ての、これを観て思いました。

金子:七里さんどうですか、その辺は。

七里:いや、言ってることがよく分からなくて(笑)あの、ドキュメントは彫像だってことですか?

三野:いえ、あのドキュメントに最初に出てくる、『眠り姫』とあと『サロメ』

七里:ああ、色んな彫像があって、彫像が出てくる…

三野:そうです!彫像があって、今この作品は、彫像を撮ってなんとかして動かそうとしてるっていうのがあって、ドキュメント、先ほど観た映画も正にそれを動かそうとしてるっていうか、つまりそれは記録ではないっていうか。

七里:あれ、全然記録じゃないですよ。

三野:ですよね。ってことなんじゃないかってことですよね。

金子:あー、なるほどね。

三野:で、つまりその場にあったものたちは、そこでしか起こらないことを映画なり、写真もそうだと思うんですけど、またそれを人に見せる手段として単純に記録したものを見せるってだけでは無くて、それをもう一回何かしらの手段で動かそうとして作品化させる、映画化させる、写真化させるっていう行為が僕は今観てすごい共通点を感じた。

金子:映像の編集とか映画の編集とかそういうところありますよね。何かこう静止してバーンと向こう側に離れてしまったものをもう一度編集によって動かしたいっていう欲求が働いてるなあと思います。これの場合はですね、マルケルがある時、人類博物館、博物展、アフリカのね、美術展に行ってすごく怒ったのですって。アフリカの美術なのに、なんで美術館でアーティストの作品として展示されないで、博物館で昔の原始的なアフリカの人達の創られたもの、フォークロア・アート、工芸品として展示されるのかと。これは美術館で見せられるべきだと思ったんです。で、マルケルはここに撮影に行って、この一つ一つのお面や祭具をですね、お祭りや宗教的な儀式で使うようなものを、もう一度アフリカの人達の、ここの植民地主義者達のヨーロッパの人達がアフリカに行って買いつけて集めたんでしょう、コレクターとか。それをですね博物館という空間から映像によって解放してやりたいみたいなことを考えたそうです。この映画の後半は、また実際の、こういう風に見せていってナレーションで色々説明するんですけど、後半は実際のアフリカで呪具っていうか、物がどうやって使われているかというものを見せるんですね。で、こう比較して本来あるべき姿っていうのは実はこういうところにあるんだってことを言ったんですけど、それが反植民地主義的だということで検閲にあって10年間上映出来なくなっちゃったんですねこの映画は。っていうぐらいマルケルが三二歳くらいですから激しい怒りが内に込められてる映画なんですけども、今観ても映画として素晴らしいものがあって特に前半はもう、これ(彫像)をいかに動かすかっていうですね。そのことが、これ何で持ってきたかっていうと写真をどうやって動かしてそこにアニメートするのかっていうことと、本質的には動かない彫像を動かしてみせ、映画化してみせるという、まあそこに魂を吹き込んでダンスの方に、アフリカのダンスとか身体の所作とかマルケルの言葉だと神に与えられた自然の美しさの方に映像によって取り戻すっていうようなことは、実は『ラ・ジュテ』と同じようなことをやってるんじゃないかっていう風に思ったんですね、『ラ・ジュテ』の九年前に。

三野:いま思いついたんですけど、『ラ・ジュテ』の場合だと元々は生きてるじゃないですか。それを一回殺して、でもう一回生き返らせて踊らせるっていうか。・・・っていうことですよね、我が元にもう一度召喚させる。

金子:(笑)何かちょっとニュアンスが違う。

七里:でも『動くな、死ね、甦れ』って映画がありますよね。

金子:ああ。

三野:ああ。一回やっぱ殺して甦らせないと。

金子:『動くな、死ね、甦れ』ですね、正に。写真でやってることだけど。

三野:そういうことですよね。僕もそういうことやってるんですけど。この前美術のキュレーションとかしてる人と話すときに、なんでわざわざそういう一回殺してまた生かさせようとしているような面倒くさいことをやっているのか、意味が分からない、っていうことをすごい聞かれるんだけれども、それって、でもまさに映画じゃん、みたいな。

七里:それが映画なんだ。

金子:それこそが映画なんだ。

三野:そうなんだ。面倒くさい方法なんだ。

七里:じゃあそうすれば映画になるってこと?

三野:けど、なんでそんな面倒くさいんですかね。

七里:面倒くさいんですかねー…うーん。

金子:(三野の印刷作品を開いてみせて)これも写真の横にね、あなたが考え尽くした「これはゾンビです」っていう言葉がないと、現代アートだから作品としてこれでワンセットじゃないですか。或いはこうやって並べてワンセットとか。これで開くと。

三野:そうなんですよね。

金子:作品という感じがするから。イメージだけでは厳しい面もあるのかと。文字や言葉を介在して意図が出てこないと何か作品にならない。

三野:そうなんですよねえ…。

七里:その、それをすれば映画になる、ということだったとして、仮にね、じゃあ良い映画になるにはどうすれば良いの?(笑)。映画になれば良いってだけじゃ誰も満足しないですよね。

三野:動くことと、死ぬことと、それこそ蘇るってところがそれぞれプロセスがあるとするじゃないですか。つまり動くことってのが例えば演出行為であるとすれば、死ぬことって撮影行為だったりして、甦らせるってのが編集から上映行為とだとするならば、それぞれが良い映画として機能させるためのベストなことをしなければならない。例えが抽象的になっちゃった。

七里:いやだから、彫像を撮るだけ、アイディアが同じでもこれにはならないし、『ラ・ジュテ』にもならない。てことですよね。そこがどうしたら良いのかってね。

三野:七里監督が今回の映画、ドキュメント映画を撮ったときにどうだったんですか?

七里:どうだったんですか、ね。(笑)そうですね、こんなに苦労したのは久々ってくらい苦労しました。それは、自分で撮ってないからなんですけど。

金子:あー。そっか。

七里:すごく膨大に記録っていうかヴィデオを回してもらってたんで、それを見ることから始めて、あーこういうところを撮ってたのかあ、っていう風には思わないですよね、あんまり。あ、こんな風に撮っちゃうのかってね。(笑)で、どうしたら良いのかなあって考えて、七転八倒しながらやった、みたいな。

三野:結構それ甦らせようとか、そのまんまを見せようとかっていう風には思わなかったんですか。

七里:いや、甦るものではないから。それは記録できないものだって最初から思っていて。

三野:むしろ記録できることって何なんですかね。

七里:何なんだろうねえ。記録するために写真を撮るんだろうし映像も撮るんだけど、それって記録なんだけど、それ自体ではないじゃないですか。そこじゃないですか。そこを勘違いすると罠にはまるっていうか。

三野:すっごい可愛い女の子が横に寝ていて、すごい好きだなーって思っているんだけれども、だけどそれがそこに居るわけではなくて、それは死んでるというかそれこそ宙吊りにされてる状態で、だけど生きてるって思った瞬間にそれは何て言うかダメになるっていうか。何かあれですね、振り返ると塩になるっていう聖書みたいな話になっちゃった。

金子:「映画以内、映画以降、映画辺境」らしくなってきましたね。道無き道を。

七里:「映画以後」だから。

金子:ああ、以後ね(笑)、映画はまだ終わってない。あの冊子をね、第一期と、第二期を読ませていただいて今日臨んでますし、『ドキュメント音楽からつくる映画』を観ていて…

七里:あ、「音から」。

金子:『音からつくる映画』を観ていて、何て言うんですかね、クリス・マルケルの作品をみんなで観て、私が分析してこれはこういう風にしてつくったんじゃないかって外側からはいくらでも言えると思うんですけど、じゃあどうしたらこういう風にできるのか、あるいは写真ていうものを使ったらどうしたら映画が生まれていって生成できるのかっていう、七里さんが思ってるどうやったら映画になるのかっていう、ここまでは映画であってここからは映画じゃないのかとかそういう根源的な問いに入っていかなきゃなのかなと思うんですけど、これは非常に難しい。マルケルと、七里さんのドキュメンタリーを並べてみたときに。

七里:その、答えを用意して下さったんですよね?

金子:答えは何か持ってきて、出さないまま飲み会に持っていくつもりでした。

七里:え、言わないの?

金子:考えてみてください。

七里:僕が答えるんですか?うーん…マルケルの写真集そのものは、実は僕は見たことなくて、こないだのアテネの特集で『パッセンジャーズ』だとか、『北朝鮮の女たち』でしたっけ、写真作品をスライドのようにして(講演の資料として)見せていただいたんだけども、ああしてスライドをスクリーンに映せば、映画になるわけではないですよね。

金子:幻燈ショーにはなってると思いますよ。門間貴志さんが横で喋りながらスライド見せていって映画的体験だけど映画じゃない。

七里:『パッセンジャーズ』がとにかく圧倒的で、どこいじってんだか分かんないようなCGとか、ああ、八十過ぎてここまでくるんだっていう。だから、初期の(写真集の)『北朝鮮の女たち』で、あのとき門間さんが「これは芝居をさせたんじゃないか」って仰ってた、劇場ロビーで泣いてる女性が、

金子:あー。女優さんですね。

七里:女優さんを撮ったあれって、何かマルケルっぽくないって思ったんですよ。マルケルとしてまだ甘いって(笑)。

金子:まだマルケルになる途中ですけど。

七里:それが歳を重ねるごとにマルケルになっていく。あの特集上映は『不思議なクミコ』とか初めて観れた映画がいろいろあったけど、やっぱり『サン・ソレイユ』を改めて観たのが強烈で。何にびっくりしたかって言うと、八十年代に既に今の日本がありますよね。この国ちょっとおかしくなっている、っていう視線をものすごく感じて。それが一番強烈だったのがテレビの画面撮りをしたシーン。「今日は一日ホテルでテレビを見ていた」って、顔顔顔、必殺仕事人とか化け猫の顔の止め画をたたみ重ねる。あそこの異様な迫力に打ちのめされちゃったんですけど、ああゆうことって、スライドでは出来ないことですよね。幻燈ショーでは出来ないでしょ。

金子:だから、『ドキュメント音からつくる映画』と共通して見られるのは、恐らく素材としてイメージや動画を扱っているある種の冷たさっていうか突き放した感じですよね。あっと思ったのは七里さんが自分でカメラを回したわけじゃなくて色んな人に撮ってもらったって言ったとき、だからこそこの映画編集できたんだろうなっていう気も逆にするんですよ。自分で撮っていたらその上がってきた映像素材に対してあのような突き放した感じはできないと思っていて、例えばそこで起きていた現象、四つのライブをドキュメントとして記録してるわけですよね。そこで起きていた出来事とかそこで誰か話していたことに引きずられて編集がいっちゃうっていう部分も、逆に七里さんが自分で撮ってないからある種等価な素材として映像やら何から音楽や色んなシーンを並べて編集していった作品じゃないかなと思った。なぜかと言うと、色んな工夫をなさってましたよね。ストップモーションを使ったりだとか、音がずれて入ってきたりだとか、素材として自在に編集している七里さんの映画であって物語とかドキュメントでもそこで起きている出来事にあまり引っ張られていないドキュメントという意味ではマルケルのエッセイ映画と通底するものがあるのかなと思いますけどね。

七里:まあ、このマルケルの回で流そうと思って作ってたからね。(笑)僕のとマルケルの作品を比べたって僕には得るものはないし、それはそれとして、じゃあいよいよ『ラジュテ』の続編を観ましょうよ。

金子:ああ、はい。そうですね時間になっちゃいましたね。えー、これは何の説明もなく一回観た方が良い

七里:まず観ますかね。

金子:まず観ますか。三分ほどあります。二〇〇五年にですね、

三野:この壁紙何ですか?

金子:マヤ・デレンが横になっている、微睡んでいる愛しい人です。マルケルが二◯◯五年にニューヨークのMOMAに依頼されてインスタレーションを作るんです。それが『OWLS AT NOON Prelude: The Hollow Men』ていうタイトルで八つのモニターが真っ暗な中に横に並べられていて、そこに様々な、全部写真と文字で作られてるんですけど、それが展開するっていうインスタレーション作品だったそうです。(上映を始める)

(上映が終わり)はい。『真昼のフクロウ 序章「うつろな人間たち」』。

七里:これは、どういうものなんでしょうか?

金子:予備知識なしでどうですか?

七里:いや、僕は予備知識があるので、みなさんには説明が必要じゃないかと。

金子:えーと、二◯◯五年のインスタレーションなんですけれども、研究家が言うには、『ラ・ジュテ』の続編的な作品なんじゃないかっていうんでTwitterではそういう風に宣伝させていただきました。で、T・S・エリオットが『荒地』という詩を書いていて、第一世界大戦で千五百万人くらいのヨーロッパ人が死んだと言われている大惨事だったわけですが、二五年にエリオットが別に『うつろな人間たち The Hollow Men』ていう詩を書いていて、それを読んだマルケルがどうも、エリオットの岩波文庫から出ている詩集と比べながら読むとですね、彼のダイアローグがエリオットへの応答みたいなものになっています。で、なぜ『ラ・ジュテ』と似ているのかっていうのを研究者が指摘しているのは、まずは写真だけで作られていると、『ラ・ジュテ』は第三次世界大戦でこっちは第一次世界大戦だけれども、ある世界大戦的な壊滅的なものの廃墟の中でまあ人間がどうなったのかってことを描こうとしている。で、この『うつろな人間たち』っていうのは何かあの、村上春樹が『海辺のカフカ』の小説の中で何か出てきて、エリオットのこの詩について喋ってるらしいんですけど、主人公じゃなくて別のキャラクターが。何を言ってるかっていうと、『うつろな人間たち』って悪口を言ってるわけじゃなくて、マルケルが一九二一年生まれですからその父親たちの世代がこの戦争で全ての戦争を終わらせるためにやるんだよっていう風にみんな言って始めた戦争で、亡くなっていった人達、その中でそのことを直視していたにも関わらず、自分から死んでいった人達をある種の、写真とデジタルエフェクトをかけていて『ラ・ジュテ』とは似ても似つかない写真ではあるのだけど、声を映像によって立てよう、あるいは彼らの記憶っていうものを写真によって喚起しようっていう風に作った作品だと言われてますね。本当は八面マルチで観なきゃいけないんですけど、僕の長年の夢であったクリス・マルケルとあと音楽が武満徹の「Corona」っていうあれなんですけどね。光の輪って書いてCorona

七里:そのチョイスは金子氏がやったんですか?

金子:いや、マルケル。僕はコラボしたかったんですよ、マルケルと武満徹と。

七里:ほう。

金子:それでシングルスクリーンにして編集して、最後ちょこっと自分の名前いれて(笑)でまあYouTubeには流せないから今日で終わりの作品ですけれども。まあ置いといて。非常にまあ、物語的な世界ではなくてむしろ詩にインスパイアされた詩のような作品ですけど、『ラ・ジュテ』的な世界を扱っているし、また戦争法案が通った後の今の日本で観るっていうのも何かこう何だかなあと思う作品でもありますね。

七里:これってプロジェクションで展示されてた、ってことですか?

金子:八面マルチだよね。

七里:マルチで。で、見せていただいた写真集は、その後?

金子:ああそうそう、だから二◯◯七年に写真集でこういう風に『The Hollow Men』が出ていて(と写真集を見せる)この中にどういう順序でどういうナレーション、ナレーションていうかスーパーインポーズ、文字をつけていたのかっていうのがこう、出ていますから私が恣意的に編集したのではなくて、これに則って並べただけなんです。それを何秒間出すとかそこでズームするとか、そういうのはちょっと私の方で退屈しない程度にというか効果みたいなのを付けさせてもらいましたけど。これはボイスオーバーとかナレーションではないですけど、写真と言葉を組み合わせることによって出来上がるマルケルの、まあ映画とは言えないのかもしれないけれど、最終到達点の一つと言えるのかなあと思います。『うつろな人間たち』。

七里:どうですか?

三野:いや、面白いですよね。これは、この集合写真は何なんでしたっけ?

金子:二枚使っていて、要するに戦争前に撮った集合写真と、戦後か戦中か分からないけどみんな怪我だらけで顔も加工してるような写真を並べてるっていうようなことだと思うんですけど。先ほどお話の出た『サン・ソレイユ』でも、サンドール・クラスナーっていう人が世界中を旅してそこから送ってくる映像、或いは手紙を女の人がナレーションで読むっていう、マルケルは割とプライベート、実際にアントン叔父さんていうのが世界中を旅した写真家で、そのアントンていうのがクラスナーって叔父さんの苗字からきてるらしいんですけど、実際プライベートな何かを使うんですけど、それを必ず虚構化して作品にするので実際に彼の私生活がどう反映されているのか分からないですが、何かこれはすごく怪しい。集合写真とか。CD-ROMとかでもありますけど、あそこでもかなりマルケルは加工した。仮に虚構化した形で自分のプライベートな家族の写真とかを使ってるので、何かあると。それにこの言葉の文字で恐らく父親が、東欧系なんですけどマルケルの父親は。何かあったのかなって風に思わせるけれども、それは分からないですね。想いは伝わってくる感じはします。

七里:何かメカスの日記映画なんかと比べて考えてみたくなる風でもありますね、それって。何で加工するんだろう?

三野:多分その…。

金子:照れながら画面に出てくる七里さんと同じですよ(笑)。やっぱり虚構化しないと…。そのまんまじゃ。

七里:まあ、メカスの日記映画も虚構ですけれどね。

金子:あの後離婚しているわけですからね。メカスはね。『地上の楽園』を撮っておきながら。まあ、ほぼ同い年なんですけどね、メカスは一九二二年生まれで、マルケルは一個上なんですけど。まあ、この人達が通ってきた時代っていうのもそれ相当なものですから、世界大戦と、革命運動と。

三野:これデジタルのPhotoshopで作られたやつですよね、多分。で、結構そのメカスと違うのは、メカスはやっぱりそのフィルムの展示とかもよくされてますけど、直接フィルムに描いてたりとか、そこで編集されたりするわけなんだけど、これは多分フィルムをスキャニングか何かした上でPhotoshopでいじって、それでビデオにする。だからPhotoshopじゃないとできない。

金子:分かるんだ。すごいな。

三野:いや、こういう制作のやり方を僕は知らないんでPhotoshopだと思うんですけど、それを使って多分ビデオプロジェクターか何かというか、デジタルのまま展示をしていると思うのですけど、きっとそういうこととメカスがやりたいこととはやっぱ違う気がするんですよね。で、多分さっき言った記録、『動くな、死ね、甦れ』じゃないですけれども、これのその甦らせ方っていうのが、デジタルで全部やってる感じにすることで、僕には強調されて見えるんですけれども。

七里:『ラ・ジュテ』のあの人がここまでくるってことですよね。やっぱり。これ、八十歳くらいですか。

金子:八十四歳ですね。まあ四十数年後の『ラ・ジュテ』とは言われてるんですけど。

七里:マルケルにとって映画って、ものすごく広いのか深いのか何だろうなーっていうのが。だって、これ(『うつろな人間たち』の場面を指して)になっちゃうんだもんね、あの彼女が。(笑)

金子:まあ、シャトランじゃないですけど、まあマルケルにとっては同じですよね。どうですか、静止画は映画になることが出来たでしょうか。

七里:まとめようとしていただいたんですけど、まとまらないっていう。

金子:クリス・マルケルが猫好きな理由は分かりましたでしょうか。

七里:どうして猫好きなんですか?何か決定的な答えを持っているとか。

金子:ある種の権力やあらゆる制度、映画とかアートとか写真とかそういうものからこうスルリと身をかわすしなやかさが、マルケルは猫的で同類だから愛してるんじゃないかって言ってましたけど。僕なんかはむしろこの作品でもそうなんですけど、写真の中で剥製にされた人間、或いはミイラになった人間というものも、起源がやっぱりエジプトにあって。人類が一番初めに猫にあったのも紀元前五千年くらいなんですね。そのときすでに家畜化していてネズミをとったりしているわけですね。ある時マルケルはそのことに気づいて猫を崇拝するような、トーテム崇拝するような人間になってですね、彼の化身として崇めた人なんじゃないかと思います。それが『ラ・ジュテ』とこの『うつろな人間たち』までに至る、まあ彫像も私たちもそうですけど、静止したイメージを使ってそこに霊魂を吹き込み続けるマルケルの映像という営みと呼ばれる呪術というか魔術というかの根っこにあるもの、十七世紀ぐらいに幻燈に戻れるんだよ『ラ・ジュテ』は、って喜んでちゃいけないんですね。紀元前五千年前にもどらないと、マルケルのことはどうも分からない。

七里:これ(『うつろな人間たち』)を観ると、なるほどそうかもしれないって思え…思えないことも、ないかなあ。(笑)

三野:「そこだから」残すこと、ってことですかね。

金子:記憶。

三野:記憶すること。ふんふん、そっか。それをどう、記憶したものとして、人に見せていくとか、繋いでいくじゃないですけど…。

金子:この講座ってあの、会場とやり取りはしないんでしたっけ。

七里:喋りっぱなしで終わるのが常なんですけど、やりたいですか?

金子:これがあるので、『うつろな人間たち』の僕の不出来な…。何か思われることがあれば。いらっしゃればぜひ。長丁場にわたりましたが。

(会場の挙手なし)

七里:大体いないんですよ。(笑)まあ、小沼先生から教わった言い方なんですけど、こういうことはまとめようがないので皆さんが持ち帰って考えていただきたい。そのためにある場ですから、っていう風にまとめることにしてまして。もう二時間以上経ってますし、そろそろこの辺りで終わろうかと。長時間おつきあいいただき、みなさま本当にありがとうございました。

会場:アップリンク・ファクトリー

※各界の要約があります↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?