パワースポットのつくりかた / 10. 摂社や末社にも注目する - 125

「パワースポットのつくりかた」(上田サトシ著、2020年3月19日、フォレスト出版より発売)より少しずつ抜粋して書いています。

今回のテーマは、「摂社や末社にも注目する」です。

摂社や末社という言葉を初めて聞いた時は、意味が解らず、図に描いてもらって初めて理解できた感じでした。

神社の境内の中に入ると、正面に拝殿と呼ばれる大きな社があります。そこの横にちょこんと小さな社が幾つかあると思いますが、それが摂社、末社と呼ばれるお社です。

神社に行く時、正面の道を表参道、または参道と呼びます。

ちなみに原宿駅の隣にある道を表参道と呼ぶのは、明治神宮をお参りする時の表の道、表参道だからです。明治神宮に初めて行った時に「なるほど」と思ったのですが、田舎育ちの僕は、実はそんな事もそれまで知りませんでした。

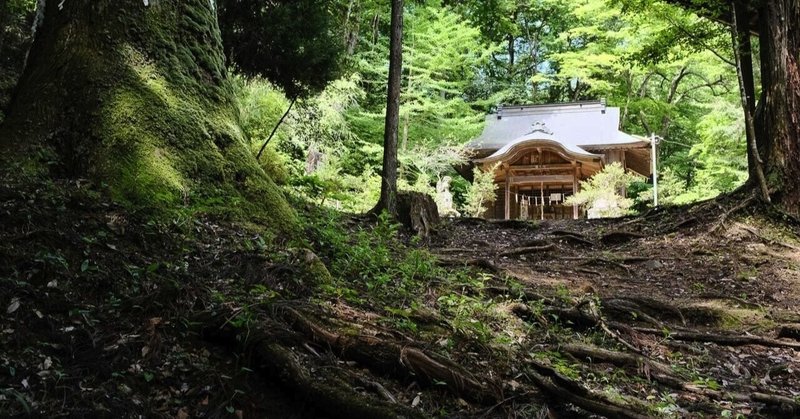

神社の境内は、たいていの場合は宮司さんがお祈りなどを通してエネルギー的に整えてあり、結界と呼ばれる安全な場をつくっています。

そこには魔と呼ばれるネガティブなエネルギーが入ってこないように、パワースポットというエネルギーの磁場が高まっている状態になっています。

そしてそのパワースポットを中心に、そこに住む人、生活を営む人たちの磁場もエネルギー的に整っていて、高まっています。エネルギーの流れが整理されているのです。

日本では、活気のある街には、必ず要所要所に神社があり、お寺があります。これは日本独自のものであり、エネルギーの流れを整えることが街や国を守るという事を、日本古来の人たちはすでに理解していたからです。

ちなみにアメリカでは、神社の代わりに教会が建っていたりしますが、そういった場所は、元々はネイティブアメリカン達の聖地だった場所を潰して建てていたりしています。

ネイティブアメリカン達は、日本古来の人たちと同じように、エネルギーの流れの大切さを理解していたのだと思われます。

しかし現在では、彼らの聖地は尽くと言っていい程、ぞんざいに扱われている場合が多く、エネルギーの流れも滞っていることが多いのです。

それに引き換え日本では、古代の人たちの知恵を引き継ぐという考えがあるようです。

戦いに勝って、新しい神様をもともとあった神社に据える時は、拝殿と呼ばれる正面の社に据えます。そして元々そこへ鎮座していた神様を、摂社や末社と呼ばれる拝殿の横に据える場合が多いのです。

それからもっと古代の人たちの祀っていた神様は、拝殿の横の大きな石に据えることがあります。

神社へ行って、その土地の歴史を思いながら散策すると、戦いに負けて横へと追いやられた元々の神様を見ることが出来ます。

そして、そこで暮らしていた太古の人たちの生活が頭に浮かびます。

神社があって、そこを中心にコミュニティがあって、エネルギー的に守られていた生活。そこには幸せな家族の姿があって、日常があった。

神社に行って、そんな事を思うと、ちょっと幸せな気持ちになります。

ーーーーー

摂社や末社にも注目する

神社を訪れると、鳥居の横などに「手水舎(ちょうずや)」と呼ばれる手や口を清めるところがあります。

そこで清めた後に鳥居をくぐりますが、そこからはエネルギーの結界が貼られていて、聖域となります。

表参道と呼ばれる神社に向かう道がありますが、参道の道の真ん中は神様が通るので歩いてはいけないと言われています。

境内に入って正面には「本殿、拝殿」があり、普段は「拝殿」に向かってお参りをします。

私が神社に行って注目するのは、拝殿よりも「摂社」や「末社」と呼ばれる拝殿の横にある小さな社です。なぜならその社が、神社の由来や歴史を教えてくれるからです。

ーーーーー

【お知らせ・おすすめの拙書】

・何かとお得な無料メルマガ情報の申し込み

・オンライン瞑想会の詳細

・ ユーチューブ チャンネル

・『パワースポットのつくりかた』購入

・『いのちのやくそく』購入

・「23週でうまれた赤ちゃん」のお話(ユーチューブ

・「いのちのやくそく」続編→「アルジャーノン・プロジェクト」

よろしければサポートお願いします!いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせて頂きます。