【SGDトーク】僕らがつくる茶の未来 -本当に必要なお茶を考える-(ゲスト:片平次郎氏)<アーカイブ動画のみ有料>

製茶するのにエネルギーを使っている一方で、できたお茶はカロリーがゼロ。「意味のないものを作っている」という自覚の中で、本当に価値ある生産とは何か?を考えます。

今回のゲストは茶農家集団ぐりむの片平次郎氏。「SGD×生産」のテーマでは2人目のゲストです。「 僕らがつくる茶の未来 -本当に必要なお茶を考える-」と題して、2022年1月13日(木)に開催されたSGDトークの模様をお届けします。

SOCIAL GREEN DESIGNや、SGDトークについて知りたい方は以下のURLからご覧ください。

当日の大まかなスケジュールは以下の流れで行われました。

第1部 19:00-19:20 SGDイントロダクション「SOCIAL GREEN DESIGNとは」

第2部 19:20-20:20 片平氏によるトーク「僕らがつくる茶の未来 -本当に必要なお茶を考える-」

第3部 20:20-21:30 モデレータとのディスカッション

片平氏のトーク内容から振り返っていきます。

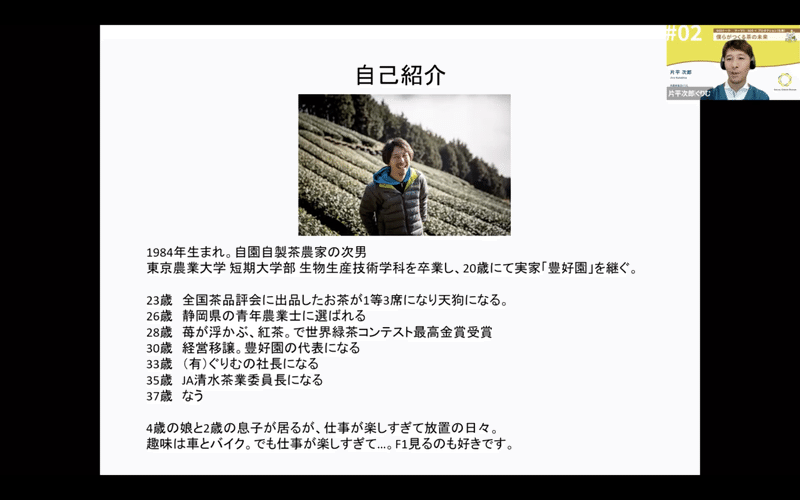

【自己紹介】 茶農家として生きる

今までの茶農家として歩んでこられたご経歴の紹介から始まりました。

片平さん:幼い頃から父にお茶の話を聞いていたので、お茶農家を継ごうと生きてきました。東京農業大学短期大学部卒業後に20歳で農家を継ぎ、肥料と製茶を任されました。製茶でお茶を揉む経験がとても楽しくて、23歳で全国茶品評会に出品したお茶が1等3席(全国3位)になり、28歳で「苺が浮かぶ、紅茶」で世界緑茶コンテスト最高金賞を受賞することもできました。・・・

茶農家は大きく分けて2種類ある

片平さん:茶農家は大きく分けて2種類あります。1つ目は自園自製で、自分の畑や工場を持っている農家さんです。自分の作りたいものを思うように作れるというメリットはありますが、お茶刈りの機械を自分で維持しなくてはならず労働力が限られるので親戚が助けてくれないと大変という所もあります。2つ目は共同工場で、自分の畑の管理をする一方で工場を持たない農家さんです。共同工場に出して大量生産することで低コストの生産ができますが、質の良し悪しに関わらず各農家の葉が混ざり、質より量が重視されます。静岡県清水区では共同工場は4つのみで、圧倒的に自園自製が多いのが現状です。

茶農家集団ぐりむの結成!茶畑の景観を守りたい

片平さん:茶農家が辞めていく中で、茶畑のある景観や先人たちが残してくれたものを守りたいという気持ちがありました。農家さんが残れば産地としても残るし、それに付随する産業まで守っていけます。このような想いで茶農家集団ぐりむを始めました。

自園自製と共同工場の融合という形で生産

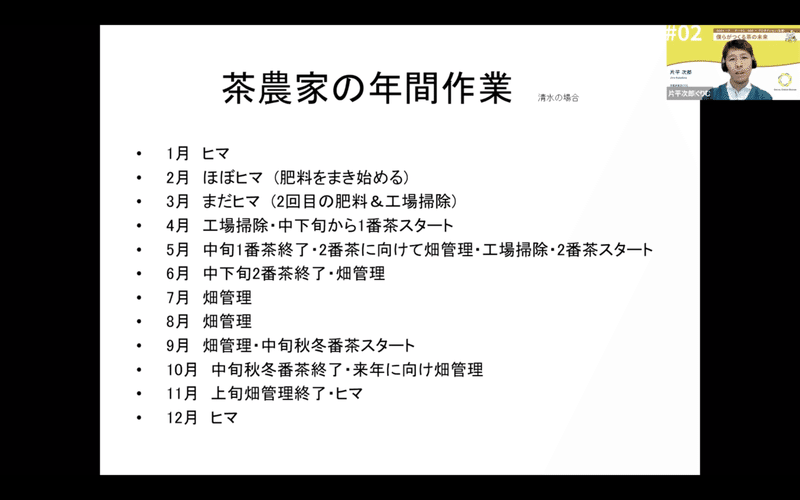

片平さん:茶工場は年間稼働率が100日あったら多い方で、1週間のみ1番茶しか作らない茶農家もいます。1番茶以外は安くて葉が硬いお茶になってしまうので、規模の小さい工場では1日の収量が限られてしまい割に合わず、機械も傷みやすいので修繕費もかさんでしまいます。茶農家集団 ぐりむでは、1番茶が個人のもの、2番茶以降が共同体のものという風に分けて、自園と共同の融合という形で生産しています。こちらが1年間の茶農家の年間作業です。

課題① 傾斜地で大量出荷は難しい

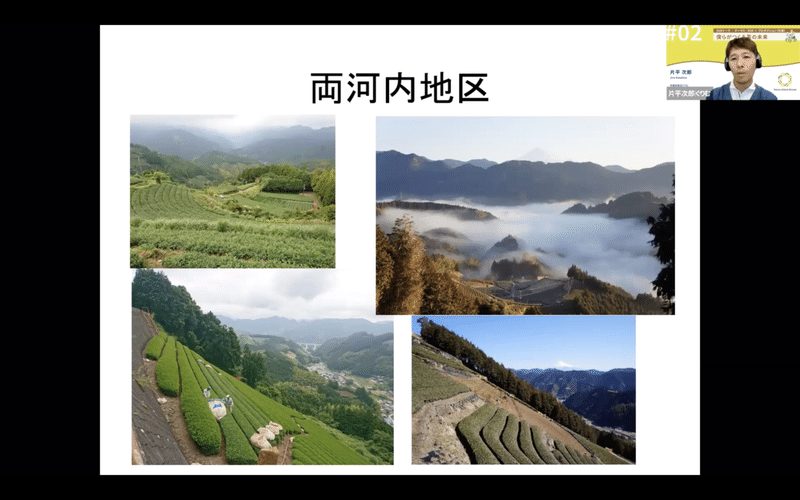

片平さん:昭和の終わりから平成の初めまで、お茶がよく売れた時代がありました。この時は急須でお茶を入れるのが日常的でしたが、今ではペットボトルのお茶が主流になっています。つまり、お茶が製品から原料に変わったのです。急須用のお茶から外れるとペットボトル用のお茶になり、低価格になってしまいます。静岡県清水区の茶業は傾斜地で行うため効率が良くなく(低価格での大量出荷が難しいため)、原料のお茶を作るのが難しい産地です。つまり、この地域にとって茶業はダメージが大きい産業なのです。

課題② 年間の稼働日数が限られる

片平さん:また、ドリンクメーカーと契約してペットボトル用のお茶を作るには、ある程度の品質のものをたくさん作る必要が出てきます。そこで問題なのが、たくさん茶畑の面積を確保して栽培しても、お茶のシーズンである100日の稼働の中で行う必要があり、結局は冬に何を作るのか?という話になります。お茶一本で市場出荷していくのが難しいので、冬は別の仕事をしていく必要があり、そこに補助金がつく場合もあります。ただ、お茶農家だけで、年間500万円を手元に残すのは至難の技です。

意味のないものは作らない

片平さん:茶農家集団ぐりむは100年しか歴史のない後発地である、両河内という地域でお茶を作っています。品質を求めて頑張ってきた先代のおかげで、40年以上最高値をつける地域になりました。しかし、生産量が減って更地にしようという話も出てきました。お茶以外産業のない両河内で、お茶を無くしてしまうのは勿体ないと思い、ぐりむを立ち上げました。そこから、両河内、茂原、日本平と茶畑を広げていきました。

片平さん:2年目からはアルバイトを雇い、会社管理茶園を拡大し続けましたが、茶価が予想以上に低迷して赤字の危機になりました。産地を守るどころか、ぐりむをどう存続させるのか?ということを考えていて、どれだけ良いお茶を大量に作っても出口がないものは売れないと感じました。それから昼夜で茶工場を動かし大量生産するお茶に魅力を感じず、自分達はそのようなやり方で作らなくても良いという考え方にたどり着きました。

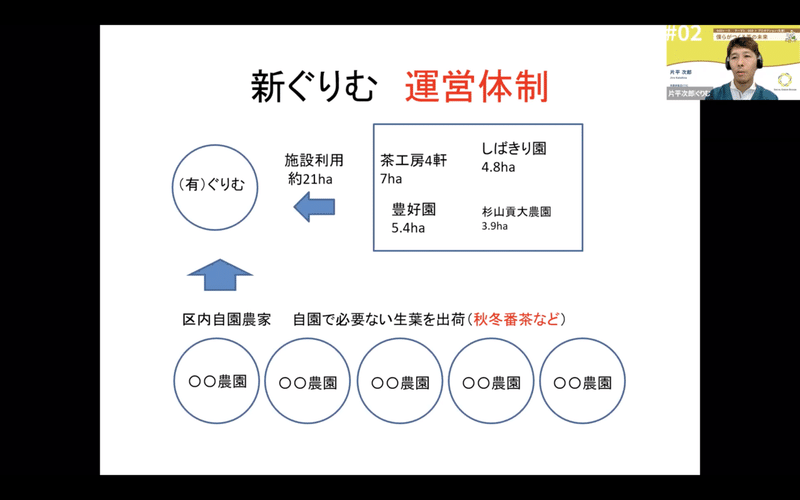

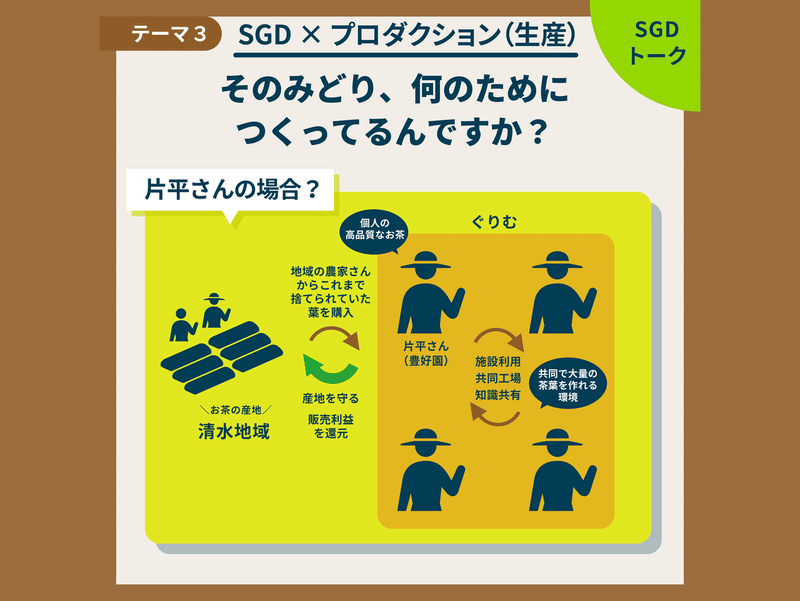

新しい運営体制を整える

片平さん:それから会社管理の茶畑を辞め、自園の茶畑のみを管理するようになりました。また、お茶の加工場を残して、そこを利用したい茶農家から施設利用料を頂くことにしました。それと同時に、茶農家から自園で必要がない生葉を集めて(有)ぐりむとして出荷もしています。

お茶は本当に必要なのか?を再考する

片平さん:僕らは製茶するのにエネルギーを使っていますが、できたお茶はカロリーがゼロです。本当に意味のないものを作ってしまっていることを自覚し、環境破壊をしてお茶を作っている意味を作る側はもっと考える必要があります。お茶を作れないから補助金に頼るのが当たり前になっていますが、僕らは意味のある持続可能なお茶づくりをしなくてはなりません。

片平さん:食べ物が当たり前に買える日常が続くとは限らず、コロナ禍で輸出輸入が止まって無くなる日用品も出てきています。その一方で日本全国を見ると生産可能な農地の表土は意外と少なく、ソーラーパネルの新設も進んでいますが、農家は農地を大事に感じて欲しいです。自分が今している仕事は本当に必要なのか?今辞めるべき仕事もあるのではないか?と思います。それは考えてもすぐ辞めるということはできないでしょうが、今は平和だから裕福な国に生きているからできている仕事もあるはずです。お茶は無駄なものと言われないように、僕は今の仕事に向き合っています。

レクチャーを受けて、ディスカッション

片平さんのお話の後、エクステリアがご専門の小松正幸さん(株式会社 ユニマットリック)とランドスケープデザイナーの三島由樹さん(株式会社 フォルク)を交えた様々なディスカッションが行われたので、その一部をご紹介します。お2人はSOCIAL GREEN DESIGN 協会の理事でもあります。

小松さん:植木の生産者もお茶農家同様に、非常に厳しい状況で廃業が進んでおり、ホームセンターで売られる植木はとてつもなく安いです。大量に生産するものがある一方で、価値ある高い品質のものを作るというバランスが大事だと感じました。貴重なお話をありがとうございました。

三島さん:仕事としてお茶の生産を考えた時に、ビジネス的に厳しく補助金に頼らざるを得ないという状況もある中、ゼロカロリーのお茶を生産し続けるというお話がありました。日本人はおそらくゼロカロリーでも、お茶という文化が好きで飲み続けるということはあると思います。歴史的にも、農民が自分たちで飲むお茶を作り続けるというのが当たり前でした。栽培が難しくないもので素人がお茶づくりを広めていくような可能性がありうるかを伺いたいです。

片平さん:お茶を自分で作るというマニアの方もいらっしゃいます。茶の木は肥料や農薬がなくても春に芽は出てくるので、その芽をホットプレートで炒って揉んで水分を飛ばすなどの工程を踏めば、煎茶はできます。紅茶は芽を摘んで干して揉んで、電子レンジでチンするだけです。こんなに簡単にお茶を作ることもできます。

視聴者からの質問例

今回も、視聴者から本当にたくさんの質問をいただきました。質疑応答の一部をここでご紹介させていただきます!

ーーーーー

視聴者①:地域コミュニティとの付き合い方について、茶農家としてどんな付き合い方が今後考えられますか?

片平さん:お茶の工場は結構、騒音がうるさいので、住環境を邪魔しないように配慮する必要があります。一方で、両河内はお茶の産地ということで、地元の誇りと思ってもらえるような産業にしていきたいです。

ーーーーー

視聴者②:条件不利地を耕作放棄し、栽培効率の良い畑のみを受け継ぐことも社会の変化を受け入れる手立てと思う一方、条件不利地では先人が作り上げた産地としての地域価値を次世代に受け継ぐことも応援したいです。変化を受け入れることと歴史を受け継ぐことのバランスをどうお考えですか?

片平さん:畑というより崖のような急な傾斜がある場所は放棄することもありますが、基本的には先祖が開墾した土地を大事に思っています。自分の中で勝手に価値を作っているので次世代になったらやめてくれても良いですが、できるならばその価値を考えてくれたら嬉しいです。

「SGD×生産」共通の質問

①これからの生産はどうなるのか?

片平さん:趣味で飲んでくれる人のためのお茶と、ドリンクメーカーが原料として使うお茶の二極化がはっきりと進んでいくでしょう。趣味でお茶を楽しんでもらう一方で、日本茶が全て趣味の世界にならないよう日常的にも飲んで欲しいです。

三島さん:人々が手作りでお茶を作る能力を取り戻す一方で、プロが仕事としてお茶を作っている。このように、お茶の文化が開かれていくとどうなるのか?ということも想像させられるお話でした。

②これからの社会に必要な緑とは?

片平さん:お茶をはじめ人々に求められている緑にはそれぞれの価値があり、必要なものを作っていく時代になっています。作りすぎないことも大事です。

お茶の生産の面から、緑に関わる片平さんのお話は、生産することの意味と本質について深く考えさせられるお話でした。この度はお話を聞かせてくださり、ありがとうございました!

【SGDトーク】SGD×生産 #02 まとめ

・茶農家には畑と工場を持つ自園自製と、畑しか持たない共同工場がある。自園自製はこだわりのお茶を提供でき、共同工場は質より量で低価格のお茶を提供する。

・茶農家集団ぐりむは茶畑の景観を守りたいという想いのもと、自園自製と共同工場を融合させた形態でお茶を生産している。

・現在、低価格で大量生産されるペットボトル用のお茶が主流になっており、生産の効率化が必要とされるが、傾斜地である上に年間稼働日数が限られることが大きな課題となっている。

・会社管理の茶畑を辞め、お茶の加工場を運営する現在の生産形態にたどり着く。

・製茶するのにエネルギーを使っているが、できたお茶はカロリーがゼロ。持続可能な意味のあるお茶づくりを再考する必要がある。

【SGDトーク】 SGD×生産 #02プロフィール

ゲスト

片平 次郎

茶農家集団ぐりむ

1984年製、皆さまには「ジロー」と呼ばれとります。茶農家に生まれ、幼き頃からお茶と猫に囲まれる山郷での暮らし。豊かな緑と麗しい山々、優しい水と雄大な景色に抱かれた地でお茶を育てられる環境に感謝する日々です。

茶葉は我が命と同じ。香り高く旨み溢れるお茶であるコトはもちろん、美しく高揚感あるお茶を知っていただきぜひ飲んで欲しい。そんなコトばかりを考え試行錯誤の日々、自他共に認めるお茶バカでございます。ジローは必ずニッポンNo.1の茶農家になりますとも!皆さまどうぞお見知りおきくださいマセ。敬具。

モデレータ

小松正幸(こまつ まさゆき)

株式会社ユニマットリック 代表取締役社長 / (一社)犬と住まいる協会理事長 / NPO法人ガーデンを考える会理事 / NPO法人 渋谷・青山景観整備機構理事 / (公社)日本エクステリア建設業協会顧問 /

E&Gアカデミー(エクステリアデザイナー育成の専門校)代表 / 1級造園施工管理技士

RIKミッション『人にみどりを、まちに彩りを』の実現と「豊かな生活空間の創出」のために、エクステリア・ガーデン業界における課題解決を目指している。

モデレータ

三島由樹(みしま よしき)

株式会社フォルク 代表取締役 / ランドスケープ・デザイナー

1979年 東京生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。ハーバード大学大学院デザインスクール・ランドスケープアーキテクチャー学科修了(MLA)。マイケル・ヴァン・ヴァルケンバーグ・アソシエーツ(MVVA)ニューヨークオフィス、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻助教の職を経て、2015年 株式会社フォルクを設立。 これまで、慶應義塾大学、芝浦工業大学、千葉大学、東京大学、日本女子大学、早稲田大学で非常勤講師を務める。登録ランドスケープアーキテクト(RLA)

(執筆:稲村行真)

アーカイブ動画について

▼今回のSGDトークの全ての内容は、以下のYoutube動画にてご覧いただけます。ご希望の方は以下よりご購入ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?