「制度」から同性婚を擁護する——フランチェスコ・グァラ『制度とは何か』

これらの問いは、哲学的でもあり科学的でもある。少なくともソクラテスの時代から、哲学者は「Xとは何か」という問いを投げかけてきた。しかしながら、これらの問いの多くは、何世紀もの時間をかけて、科学によって引きとられてきた。物質とは何か、光とは何か、生命とは何かを知りたければ、今や哲学者だけでなく、物理学者や生物学者にも問いを投げかける。これと同様に、制度の本性に関する問いは、科学の助けがなければ満足のいく回答を得られない。したがって、本書の重要な目標の一つは近代社会の根本的アーキテクチャに関する整合的な像を提供することにあるが、そこではこのテーマの研究をしている社会科学者と哲学者の洞察を組み合わせることにしたい。

このnoteでは、フランチェスコ・グァラ『制度とは何か: 社会科学のための制度論』(水野孝之 訳)の内容を紹介する。グァラは『科学哲学から見た実験経済学』で一躍有名になった現代の社会科学(特に経済学)の哲学を代表する論者で(こんなマイナーな学問分野であるにもかかわらず、著作が2冊も邦訳されていることのすごさよ…)、この著作も非常に広い視野から「制度」という難問に対し非常に明晰に取り組んだとてもおもしろいものだ。読んでいてさまざまな気づきを与えられるし、「制度とは何か」というデカすぎる題に負けてない豊かさがある。

ビックリしたのが、この本の一番最後の「オチ」が、「同性婚を擁護する」という内容であるということ。「制度とは何か」という問いに対する哲学的で難解な議論に対しグァラが作り上げた理論が、実際にどのように「役にたつ」のか、それを示すために、最後の〆として結婚制度という具体例を用いた応用をやってみせるという構図なわけだ。

この本は、同性婚に関する議論にとっても、なかなか珍しい視点を提供してくれる一冊だと思う。というのも、素朴な感覚として、一般に「制度」に訴えて議論を行うのは同性婚を「結婚」と認めることに反対する人々(グァラは簡単化のため、「伝統主義者」と呼んでいる)に多いように思われるためだ。「結婚」のような制度は、長い時間をかけて社会に形成されてきたひとつの「ルール」であり、その意味を恣意的に変えることは許されない、といった具合である。

グァラも、自身が乗り越えなければならない明確な論敵として、制度に則ったそのような主張を取り上げている。

保守主義者が用いる議論で有名なものは、私たちは異なるものに異なる言葉を使うべきだ、というものである。要するに、伝統的な結婚と重要な点で異なっているものを名付けるために、「結婚」を使用すべきではないという主張である。新たなものには、新たな名前を授けられる資格がある。たとえば、2009年11月、結婚擁護特別委員会の議長を務めたジョセフ・カーツ大司教は、カトリック教会の立場を次のように要約した。「私たちは結婚の真の意味を保存するよう尽力する。特に、あまりに多くの結婚がうまくいっていない私たちの社会においては、私たちがすべきことは結婚を再定義することよりもむしろ結婚を強固にするよう尽力することである。今日、結婚とは何か、結婚はどのようなこととして意図されているのかに鑑みて、結婚は保護され、促進されなければならない。それは、生涯にわたる、夫と妻の排他的な結びつきである」(United States Conference of Catholic Bishops 2009)。

明瞭さを求めることに対して非難することはできないし、「一つの名前につき一つの制度」という原則は、原理的に筋が通っているように思われる。心配なのは、結婚の概念を同性カップルにまで広げ、伝統的には異性カップルに対して認められていた実践に従事することを彼らに認めることが、結婚の意味の変化を引き起こすだろうことだ。もし制度がルールであるならば、ルールを変えることは制度を変えることになるだろう。だから、新しい制度は混乱を避けるために新しい名前を必要とするのである。

グァラはどのように、社会的実在としての「制度」の保全という伝統主義者のこのような見解を乗り越え、同性間の契約関係も「結婚」であるということを制度の観点から擁護するのだろうか?このnoteではそのエッセンスを簡潔にまとめようと思う。

より詳細な議論が気になった方は、ぜひこのnoteをきっかけに、元の本を手に取って欲しい。このnoteはグァラの緻密な記述をかなり端折ってまとめているし、私の理解不足で間違ったことを書いてしまっている可能性もあるためだ。

グァラの「制度」論

ルールとしての制度と均衡としての制度

なにかについて考える時、「制度(institution)」はよく顔をのぞかせ、そしてその度に私たちの頭を悩ませる。

わかりやすい例が「貨幣」である。目の前に10円玉があると想像しよう。「それは何ですか?」と聞かれたら、ほとんどの人はそれを単なる銅でできた円形の物質としてではなく、「10円玉」であると認識する。10円玉が「10円玉」であるのは、それが貨幣という経済的制度の上に依拠しているからだ。私が「大学生」であるのは大学制度があるからだし、ある特定の二者をまとめて「夫婦」と呼ぶのは結婚制度があるからである。「私たちの目にするものの大半は制度的存在物だ」(p.1)。

ただの金属片や紙切れが、貨幣制度という舞台の上に立たされるだけで、交換価値を有した特別なものであると社会の全ての人によって信じこまれるようになる。一歩引いて考えると、これはなんだか魔法のようにさえ感じられる。こんな魔法を可能にしてしまう「制度」とは、一体全体何なのだろうか?

制度とは何か?という問いには、歴史的に、二つの有力なアプローチが提案されてきた。制度を「社会の中のゲームのルール」として捉える「ルールとしての制度」アプローチと、制度を「ゲームの均衡」として捉える「均衡としての制度」アプローチである。

「ルールとしての制度」アプローチは、制度に対する多くの直感に沿っている。10円玉が10円玉であるのは、日本政府が「この刻印がなされた円形の銅板は10円玉である」というルールを定めているからだし、日本で自動車が車道の左側を走行するのは道路交通法がそう定めているからだ。

しかし同時に、ルールとしての制度アプローチには弱点がある。それは、「制度はルールであると単に述べるだけでは、人々があるルールに従って他のルールには従わない理由を説明したことにならない」(p.31)というものである。

日本の駅のエスカレーターでは、人々は自然と片側を開けて立つ。急いでいる人が歩いて昇降できるようにするためだ。面白いことに、この制度には東日本では右側を、西日本では左側を開けるという地域差もある。

最近では、「両側に立ち止まること」という注意書きが駅からなされているのを目にすることも増えた。しかし(少なくとも私が新宿駅の大江戸線-京王線を繋ぐエスカレーターを日々観察している範囲では)、このルールはあまり遵守されていない。なぜ人々は片側開けという制度を維持し、新たなルールに従わないのか?

ルールとしての制度アプローチには、これをうまく説明できないという欠点がある。「『これをせよ』『あれをせよ』というように、ルールを言明するだけでは制度を生み出すのには十分でない」(p.29)のだ。

そこで生まれるのが、制度とは特別な種類のルール、すなわち人々がそれに従うインセンティブがあるルールであると考える、均衡としての制度アプローチである。

均衡としての制度アプローチは、ゲーム理論に立脚している。

ゲーム理論は、社会的な相互作用を上のような行列でモデル化する(詳しい説明は省略)。このゲームの均衡は、「急いでいる人は右、急いでいない人は左(左下のマス)」か、「急いでいる人は左、急いでいない人は右(右上のマス)」のどちらかだ。同じ側にいる(左上や右下のマス)と、急いでいる人が歩いて昇降をした際に、立ち止まっている人にぶつかってお互いに損をする(=利得が0, 0になる)。

人々には(右、左)(左、右)のような現在の均衡から逸脱するインセンティブがない。自分が「急いでいる人」になった場合に、片側が空いていることが保証されている方が自分の利益に適うからだ。

均衡としての制度アプローチでは、制度はこのような性質を持った、人々の行動の規則性とみなされる。車が左側を走行する社会において、急にそのルールから逸脱して自分だけが右側を走ることは自殺行為である。人々が「左側通行」のようなルールに従うのは、法律にそう記載されているからではなく、単純に衝突したくないからだ。

均衡としての制度アプローチはゲーム理論という強力な説明装置を用いており、非常に説得的で広く支持されてきた。しかし、問題点もあるとグァラは指摘する。例えばキマダジャノメという蝶のオスは繁殖期に縄張り争いをする際、激しい格闘を避け両者が元々有していた縄張りが保持される様子が観察されることで知られている。これもある種の均衡(進化ゲーム理論ではタカ-ハトゲームとして知られている)であるが、「メタファー的な意味を除けば、蝶のケースで制度について述べることには気が進まない。人間以外の多くの動物は社会的生物であるけれど、彼らは制度のない社会で生活しているからである。『動物の慣習』という言い方のほうが、これらの均衡を描写するのに適当であるように思われる」(p.87)。

しかも、人間の社会では制度が変化したり発展したり、新たに創出されたりする。将来的には、鉄道会社と行政の粘り強いキャンペーンによってエスカレーターの両側立ち止まりが制度として定着するかもしれない。誰も逸脱のためのインセンティブを持たない静的な均衡として捉えることは、制度のこのような性質を難問にしてしまう。つまり、人間社会の「制度」の本質には、単にそれが各々の利益に適った均衡である以上の要素があるだろう、ということだ。

「ルールとしての制度」アプローチと、「均衡としての制度」アプローチはどちらも、ある程度はもっともらしいし、特定の弱点も持っている。しかし、どちらをとるべきだろうか?という二者択一に陥る必要はない。両方の見解は両立不可能ではなさそうだからだ。

グァラのオリジナルの理論は、制度を「均衡したルール(rules-in-equilibrium)」として捉えるというものである(本書の中ではこの立場は「統一理論」とも呼ばれる)。これは文字通り、2つのアプローチをどちらも汲んだものであるが、単なる両者の折衷案ではない。

「制度とは何か」という問いに対するグァラの解答である「統一理論」の内容は、以下の部分で明確にされている。

……制度は均衡したルールであり、かつルールはある形式の象徴的表現を用いて要約されると規定することである。…….

ルールは、均衡(あるいは均衡の一部)を表現し、プレーヤーたちが特定のコーディネーション装置を使用する手助けをする象徴的標識である。ルール・ベースの理論とは異なり、パターン(均衡)という概念がこの理論の枢軸である。しかし、「純粋な」均衡ベースの理論とは異なり、この説明は、象徴的標識(ルール)を用いて均衡を表現することを舞台の中心に持ってくる。私たちはこのようにして、満足のいく、整合的で、経験的に適切な制度の概念化を獲得するのである。

これを読んだだけでは、その意味はさっぱりわからない。まだいくつかの階段を登る必要がある。次の節では、制度のこの定義の意味を可能な限り簡潔にまとめよう。

コーディネーション

「均衡としての制度」アプローチで用いられていたゲーム理論の均衡概念には、重要な性質がある。それは、「囚人のジレンマ」のような一部の例を除き、多くのゲームには均衡が複数存在するというものだ。

エスカレーターの例では、急いでいる人と急いでいない人がエスカレーターの逆の側をそれぞれ利用していれば、「右立ち」だろうと「左立ち」だろうとどちらでも良かった。実際、東日本では左立ちが、西日本では右立ちがそれぞれ均衡として出現している。自動車の左側通行も同じで、全ての自動車が道路の同じ側を走りさえすれば、衝突事故を回避するという均衡状態は達成されうるし、実際国によっては右側通行だったりする。

均衡が複数考えられる場合に、どちらの均衡がプレイされることが選択されるか。この問題を「コーディネーション問題」と呼ぶ。そして、コーディネーション問題を解決して導かれる特定の均衡(例えば東日本での「左立ち」)のことを、「相関均衡」と呼ぶ。

私たちはコーディネーション問題をどのように解決しているのだろうか?

まず、単純に言語を用いたコミュニケーションをとるというものがある。2人でパーティーの準備をしていて、どちらかが買い出しを、どちらかが料理をしなければいけない。均衡は二つありうるが、「私は買い出しを、あなたは料理を」とどちらかが一言声をかければいい。

それから、すでに存在しているコンヴェンション(黙約)があるのならば、それにに従うというものもある。自分の前に乗った人々は、皆左側に立っている。だから、どうやらこのエスカレーターでは急いでいない人は左立ちをするという均衡がコーディネーション問題の解として選ばれているらしい。過去のパーティーの準備では、私が買い出しを、あなたが料理をしていた。だから今回もそれが選ばれるだろう。といった具合である。

あるいは、道具や生物学的特質に訴えることもできる。道具の例としては、例えば信号機が挙げられる。赤く光ったり青く光ったりする信号機という道具は「赤ならば止まる、青ならば進む」という均衡をもたらすことを可能にするし、男性・女性のような生物学的特質は「男性なら買い出し、女性なら料理」といった均衡を社会に浮かび上がらせる。

上記の言語、コンヴェンション、信号機、生物学的特質のような、コーディネーションを可能にするための道具をコーディネーション装置と呼ぶ。ゲームの外側にある装置を利用することで、複数ありうる均衡から特定のものがコーディネートされるのである。

そして、このようなコーディネーション装置が相関均衡をもたらすためには、ルールによってコーディネーション装置の意味が決定されなければならない。「赤ならば止まる、青ならば進む」や「男性なら買い出し、女性なら料理」のようなルールがなければ、コーディネーション装置はコーディネーション装置たりえない(もちろん、ルールは「青ならば止まる、赤ならば進む」や「女性なら買い出し、男性なら料理」でも、それがコーディネーション装置を有効にするものであるならば全くかまわない)。

グァラの「均衡したルール」アプローチは制度を単なる均衡としてではなく、何らかのコーディネーション装置によって導かれた相関均衡として捉える。そして、ルールはコーディネーション装置をいかにして参照すべきかを条件づけるものとして、人々の行動に影響を及ぼすのである。

このように、相関均衡という一歩進んだ均衡概念を通じて、「ルールとしての制度」アプローチと「均衡としての制度」アプローチを補完的に位置付けるのがグァラの「統一理論」である。

……制度は均衡したルールであり、かつルールはある形式の象徴的表現を用いて要約されると規定することである。…….

ルールは、均衡(あるいは均衡の一部)を表現し、プレーヤーたちが特定のコーディネーション装置を使用する手助けをする象徴的標識である。ルール・ベースの理論とは異なり、パターン(均衡)という概念がこの理論の枢軸である。しかし、「純粋な」均衡ベースの理論とは異なり、この説明は、象徴的標識(ルール)を用いて均衡を表現することを舞台の中心に持ってくる。私たちはこのようにして、満足のいく、整合的で、経験的に適切な制度の概念化を獲得するのである。

タイプ制度とトークン制度

以上がグァラの制度論であるが、もう一つ、議論のために重要な概念がある。それが、タイプ制度とトークン制度の区別だ。

「タイプ」と「トークン」という語はグァラのオリジナルではなく、哲学者のパースによって考案された語である。簡潔に言えば、「タイプ」は概念(例えば「人間」「本」)を指すのに対し、「トークン」はその概念に属する具体的な対象(例えば「織田信長」「今私が手に取っている『制度とは何か』」)を指す。トークンの特徴は、それが空間と時間のなかに置かれているということだ。

グァラは、社会科学者や歴史学者が制度をさまざまな抽象度の水準から論じていることを指摘する。ほとんどの研究は、トークン制度を扱ったものである。例えばイギリスの君主制や、現代の日本の結婚制度などが、具体的な研究の対象となるような水準の制度であるが、それらは地理的・歴史的位置付けを有した(つまり空間と時間の中に置かれている)トークン制度である。

しかしながら、一般的な理論に関心がある場合、より抽象度の高いタイプ制度について語ることが必要になる。たとえば「君主制」や「結婚」の理論を作ろうと思ったら、単に一部のトークン制度(イギリスの君主制や、現代の日本の結婚制度)ではなく、君主制や結婚に含まれる多くのトークン制度をまとめて説明できるような理論が説明的で良い理論となる。さらに言えば、グァラのような哲学者は「制度」というもっとも大きなクラスのタイプ制度についての理論(「統一理論」のような、「あらゆる社会的制度」についての理論)に興味がある。

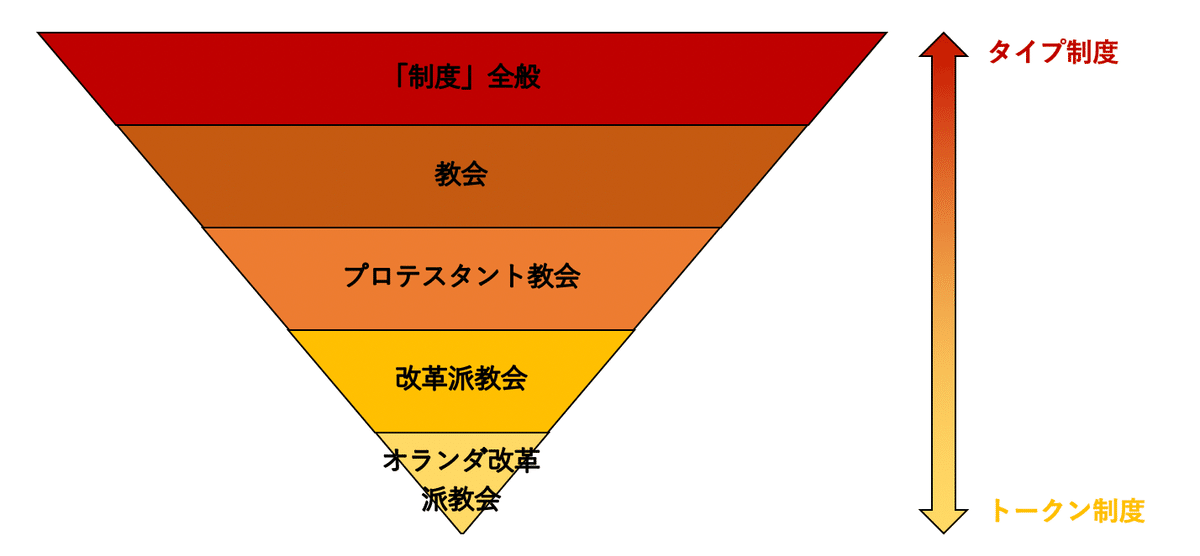

分析に使える可能性のある水準は数多くあり、それらは一般性の観点から階層的に順序づけることができる。「教会」は「プロテスタント教会」よりも一般的な制度の種類を指し示し、「プロテスタント教会」は「改革派教会」よりも一般的であり、さらに「オランダ改革派教会」よりもずっと一般的である。制度の研究者は、自分の目標と関心に応じてこれらの水準のそれぞれで理論化するだろう。あるケースでは、すべての制度について成り立つ一般原理の定式化をすることすらあるかもしれない。ここが、社会的存在論の分野において、社会科学が哲学と邂逅する地点である。社会的存在論の研究者は最も抽象的な水準で社会的世界を探求し、個々の特徴に関係なくすべての社会的制度について成り立つと考えられる理論を考え出すのである。

「制度」から同性の「結婚」を擁護する

「第Ⅱ部:応用」と題された本書の後半では、グァラの社会科学の哲学における立場(可謬主義的と実在論)が詳細に論じられた後、そのような立場から制度の改革を説明することは可能か、具体的には同性同士の結びつきを「結婚」という制度に含めることは可能かという最後の議論が提示されている。

社会科学の哲学の込み入った議論はかなりややこしいため、このnoteでは最小限(グァラが「実在論」的立場にこだわったアプローチをとっていること)にとどめて、あくまでも最後の同性婚の議論だけをメインにしよう。

実在論

グァラは「科学」という言葉をよく使う。端的に言ってしまえば、グァラの社会科学の哲学におけるスタンスは、社会的な対象(あるいはこの本では「制度」)に対しても、ベースラインは物質的な存在物を研究する自然科学のように、それが何であるかを研究するアプローチをとれる、というものだ。だから社会科学者は、物理学者が物質の性質を調べる(それが何であるかを調べる)ように「結婚」や「君主制」や「制度」が何であるかを調べることができる、という意味で科学者なのである。このようなスタンスを、ざっくり実在論的立場と呼ぼう。

実在論的立場は、社会科学者を倫理学者から明確に切り離す。天体学者が地球の公転軌道を調べることはできてもそれを変えることはできないように、社会科学者は「結婚」が社会においてどのような実在であるかを調べることはできても、結婚とはこのようなものであるべきとかこのようなものであったほうがいいといった言明はできないということだ。

グァラが繰り返し使う言葉で表現すれば、「社会的制度の本性は世界のあり方によって決まる」(p.262)のであって、社会科学者の仕事は、ただ科学者として「世界のあり方」を調べることなのである。エスカレーターの例を思い出そう。私を含め少なからぬ人は、安全性やエスカレーターの経年劣化の観点から、両側に立ち止まった方がよりよいと思っているかもしれない。しかし、実在論者に言わせれば、社会科学者の仕事はゲームや均衡のような道具を用いてなぜ現行の秩序が片側立ちのような制度であるかを説明することであって、「両側に立ち止まろう」と呼びかけることではないのだ。

ここまで読んで、ドキドキしている方もいるかもしれない。なんせ、この実在論的立場は、同性婚の議論にとって邪魔な重りとなるように見受けられる。

同性同士の結びつきも「結婚」と呼ぶべきであるという主張は、多くの場合、規範的になされる。

多くの改革主義者が伝統主義的立場は受け入れられないものであると考える理由の一つは、歴史のなかで結婚制度がどのような形態をとっていたとしても、ゲイとレズビアンが結婚制度から除外されるべきではないということにある。この直観はさらに、制度は静的な存在物ではないという考察によって支持される。すなわち、制度は進化するし、変わりゆくニーズに応えるために、制度を修正できる仕方があるに違いないということである。

しかし、グァラは実在論から改革主義を擁護するという困難な立場に身を置いている。彼は、「同性愛者も結婚制度から除外されるべきではない」のような規範的議論に身を置かないことを明言した上で、記述的・経験的な立場から「同性の個人間の関係を統制する契約を指し示すのに『結婚』という言葉を使うことは完全に理に適っている」(p.17)という主張を正当化しようとしているのだ。

だが、世界がどうであるかを考えてみると、現状「結婚」は異性間の関係性を統制する制度であることがほとんどであるし、歴史的に見ても同性間の関係性が「結婚」とされたケースは稀だということがわかっている。グァラは、このような状況を踏まえた上で、実在論と改革主義を調和させなければならない。

私は、結婚の意味についての不合意は純粋な言葉の問題ではないこと、結婚とはかくかくしかじかであるとただ定めるだけでは解決できないことを主張する。実在論者にとって、結婚の意味は世界のあり方によって決まり、私たちが使う言語は、(社会的)世界が組織化される仕方に忠実でなければならない。だから、実在論者であり改革主義者である者にとっての問題は、結婚が実際問題として圧倒的に異性カップルに制限されている世界において、結婚がゲイとレズビアンを除外しないという主張をいかに正当化するかということである。

「結婚」への科学的アプローチの可能性

「結婚」制度を同性同士の結びつきを含むものへと改革することを実在論から擁護するというグァラの挑戦が実際に展開されるのが、本書の最後の章(第14章「改革」)である。

グァラはここで、本書の前半部で展開してきた「統一理論」と、トークン制度とタイプ制度の区別を全面に活用する。実在論の舞台で伝統主義者と戦うことを選ぶ場合、仮想敵となる相手の主張は、「歴史的・地理的に見て『結婚』は異性の結びつきを指す制度であるのだから同性の結びつきには他の語・制度を用いるべきだ」というものであった。しかし、グァラはこれに対しこう反論する:

実践(すべての結婚は異性愛である)から理論(結婚は異性愛である)への推論は、タイプとトークンの混同を利用している。西洋の結婚制度、ついでに言うと、歴史的に存在するどの文化における結婚制度も、結婚一般ではない。それは私たちが結婚と呼ぶ、制度タイプの個別の例化(トークン)なのである。統一理論によれば、制度トークンは関連するコーディネーション問題の集合に対する個別の解であったことを思い出そう。だから、たとえば、13世紀のフィレンツェにおける結婚の実践を研究して学べるのは、フィレンツェの人々が子育て、生殖、経済的協力をある個別の時点で組織化していた個別の仕方だけなのである。結婚とは一般的に何なのか——結婚はタイプとして何なのか——を見出すためには、特定の解よりもむしろ、コーディネーション問題全体に焦点を当てる必要がある。なぜなら、制度タイプは、制度の目標、あるいは制度が解決する諸問題を参照することによって、機能的に定義されるからである。同じ目標は多くのやり方で達成可能なので、特定の諸制度の研究は、それら制度に共通することよりも、特定の解について、より多くのことを教えてくれる。すべての制度が共有しているのは、それらが同じ問題の解であるということ、すなわち同じクラスのゲームの均衡であるということである。

これはどういうことだろうか。「コーディネーション・ゲーム」において、均衡は複数ありえた(例えば「右立ち」と「左立ち」)ことを思い出そう。制度を、複数の均衡の中からあるルールによって選ばれた相関均衡とみなすグァラの統一理論の観点から見れば、伝統主義者が取り上げるようなある特定の時間と空間に観察されるトークン制度は、複数ありうる均衡のうちのひとつの特定の解に過ぎない。

「『結婚』とは何か?」について考える、すなわちタイプ制度としての結婚を理論化することを試みるのならば、それは「ただトークン制度のサンプルを一般化するだけでは決定できない」とグァラは言う。「たとえ偶発的理由から人々が常に同じ解に収束していたとしても、そこから、他に可能な均衡はないということは導けない」(p.267)からだ。

タイプ制度としての「結婚」の理論を調べるためには、一つの均衡としての個々のトークン制度ではなく、そのような均衡をもたらすコーディネーション・ゲームの全体像を、例えば「結婚」がさまざまな時代・地域においてどのような機能を果たしてきたかなどの観点から考えなければならない。

そして、少なくとも、このアプローチに立てば、これまでに歴史的に実現しなかったような解でも、それが一つのトークン制度として実現しうるものであると述べる余地は残る。つまり、同性同士の結びつきを「結婚」と呼ぶような制度がこれまで歴史上存在していなかったからといって、そのことから、そのような改訂は今後も均衡として出現しえないということは導けないのである。

少し込み入っているので、別の例でも話そう。例えば「赤ならば止まり、青ならば進む」という交通ルールは多くの国で観察される一つのトークン制度だが、だからといって、「青ならば止まり、赤ならば進む」という制度はありえないものであると言うことはできない。なぜなら、コーディネーション・ゲーム全体(「交差点での自動車の振る舞い」というタイプ制度)を見れば、均衡は「赤ならば止まり、青ならば進む」でも「青ならば止まり、赤ならば進む」でも「交差点の真ん中に立っている人がコインを投げて、表が出たら東西方向の車が、裏が出たら南北方向の車が進む」であろうと、とにかく衝突が生じないような機能を有したものであれば複数ありうるからだ。

こうして、グァラは実在論の立場をとっても、改革主義を救出することは可能であるという主張を展開している。制度を「均衡したルール」としてみなす統一理論の見方を使えば、制度がどのようなものであるかを実在論的に調べるという社会科学者の仕事のなかにも、現在の均衡と同じ機能を果たしてくれるが、現在の形とはことなるような制度への変革の余地を残すことが可能となるのである。

制度が複数均衡のあるゲームのコーディネーションを促しているのであれば、それで実現した均衡は必然ではない——通常は、現在実現している均衡とは別の均衡への調整が存在しているのである。このことが意味しているのは、制度が潜在的に批判と改革に対して開かれているということだ。

グァラは最後に、「『結婚』への科学的アプローチの可能性」として、制度に関する実在論的な観点と規範的な観点を区別することを再度強調する。

注意しなければいけないのが、グァラは決して規範的な議論を軽視しているわけではない、ということだ。グァラのポイントは、記述的(実在論的)な議論からも改革主義は救えるということ、社会科学者の仕事は社会的実在のあり方について調べることにあるということ、そして、ありうる均衡としてどのようなものが社会として「望ましい」かを決めるためには、社会科学ではなく、規範的議論の専門家(裁判官や道徳哲学者)か民主主義的な力学に委ねる必要がある、といったところであろう。

改良的アプローチとは対照的に、この戦略には、鍵となる実在論的原理を救うという利点がある。すなわち、結婚とは何か、結婚と呼ばれるに値するものは何かは、私たちの主観的信念または主観的意図には依存しないという原理である。それは、人々が望むもの、規範的に望まれるもののどちらにも依存しない。それは世界のあり方、とりわけ結婚という制度(その様々な例化において)が解決する諸問題がどんな種類のものかに依存するのである。この点は、……同性婚の問題への記述的・科学的アプローチの余地を切り拓くものである。「これが私たちが結婚にあって欲しいと望むことだ」と述べることと、「これが結婚というものだ」と述べることには、大きな違いがある。前者のケースでは、存在論的結論は、政治的交渉ないしパワー・バランスの直接的帰結である。後者のケースでのそれは、諸問題を解決するために人々が使用している、使用してきた、使用することができる諸制度に対する経験的・理論的探究の帰結である。それは、結婚とは何かということが主として科学的問題であるという実在論的原理を救うものであり、後者の問題を、多くの潜在的なバージョンのなかで、私たちがどれを採択したいと思うのかという政治的問題から区別しておくのである。

こうして規範的考慮は、制度改革に関する政治的議論において役割を果たすし、そうしなければならないのである。ポイントは、規範的考慮が正当な役割を果たすのは、トークン制度が関係するときだけであるということだ。一般的に結婚とは何かという問題は、私たちが結婚のどのバージョンを採択すべきかという問題から区別されなければならない。

コメント

蛇足だが、最後に、私が読んでいて思ったことを軽くメモしておこう。例えばグァラの実在論的立場に対する根本的な懐疑とかもある(社会科学に携わっている当事者の感覚とどれほどマッチしているだろうか?)が、そこらへんは込み入っているのとまだ上手くまとめきれないのでいったん保留。

第一に、グァラは「『制度』から同性婚を擁護する」という看板よりは少し小さい結論を出しているように思われるということだ(これは、このnoteのタイトルも若干「釣り」であるかもしれないという自省でもある)。

グァラは非規範的な(実在論的な)主張からでも制度改革の余地を残すことができるという可能性を示しただけで、実際に、同性同士の結びつきを結婚と認めるような制度への改革を「均衡したルール」として捉えることができるかという可能性については示していない。

グァラの議論の良さは、「『制度』から同性婚を擁護する」ことに成功していることにあるのではなく、伝統主義者は「である」論、改革主義者は「べき」論をしているという議論の断絶をうまくとらえて、「である」論に土俵をそろえて議論をすることができる可能性をうまく示唆したところにあるだろう。そこから「『制度』から同性婚を擁護する」ところまで議論を進めることができるかどうかは、今後の広がりしろなように思われる。

第二に、グァラの議論はなぜある一つの制度にコーディネートがなされるのかを説明しきれていないように思われる。仮に同性同士の結びつきを「結婚」とすることができる均衡が考えられるとして、なぜ歴史的にはその均衡ではなく異性同士の結びつきを結婚とするような制度がほとんどの場合観察されてきたのか、これは説明しなければならない。

例えば、(その説得力は一旦考えないとして、)エスカレーターにおいて右立ちという均衡が選ばれる理由としては「右利きの人が多いから」などが考えられる。このように、結婚についても、なぜある種の均衡(異性関係のみを結婚とする制度)がトークン制度として顕著に観察されるのか、そのメカニズムについてはグァラは議論しなければならないのではないだろうか。

(※「第7章 読心」と「第8章 集合性」はこの点に関連するテーマである。だから、グァラはこの点について説明していないというよりは、同性婚の議論でこの2つの章での議論をほとんど結びつけていないように見受けられると言った方がフェアかもしれない。)

種々の社会において、異性間の関係性のみに結婚を限定するという均衡を導きやすくするような共通のなんらかの社会実在論的力学の作用があるとしたら、やはり、実在論的分析は伝統主義者の味方となってしまう。例えば、タイプ制度としての結婚をコーディネーション・ゲームとして描くとき、社会における構成員の生殖・育児を統制するという機能に大きなペイオフが設定されていると考えられるかもしれない。(ただ、養子縁組などのケースにおいて同性のパートナーでも子を持つことは可能であるし、そのような例が存在する社会においては、それらを包摂するためにはむしろ生殖・育児を統制するという結婚制度の機能を十全に活かすためにはなおさら同性婚を擁護するべきだ、とも言える。実は本の中でグァラは養子縁組などの話題を少し出していて、この反論を意識しているようにも見受けられる…)

これらの疑問は残るものの、『制度とは何か』における議論は明晰で、興味深く、しかもかなり斬新なものだ。「経済学、政治学、社会学、人類学、哲学を横断する」という看板に違わない、広くて深い凄まじい議論が、その内容の豊かさに対して非常にコンパクトにわかりやすくまとめられている。まさに「社会科学の哲学」を代表する研究という、素晴らしい本だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?