牧野氏について

※「牧野城跡」現地案内板(豊川市教育委員会)

牧野城は、戦国時代に東三河地方に勢力をふるつた牧野氏が築城した城として名高い。築城は応永年間(1394-1428)に遡り、足利将軍義持の命により新補地頭となった田口(田内)伝蔵左衛門成富が、四国の讃岐からここ三河国中条郷牧野に来住し、城を構えたといわれる。

成富の子成時(古白)はこの地方で勢力を拡大していき、明応2年(1493)に一色城(豊川市牛久保町)の城主波多野全慶を討ち、同年瀬木城を築き、名も地名をとって牧野と称するようになったとされる。その後成は、永正2年(1505)に今橋城(後の吉田城)を築いてこの城に居を移し、同年牧野城は廃城となったと伝えられる。

※戦国時代の牧野城主

田口(田内)伝蔵左衛門成富─牧野田蔵左衛門成時(古白入道)─能成

1.牧野氏の出自と牧野成時入道古白

牧野氏は、古代豪族・蘇我氏の子孫で、讃岐国に住み「田口(たぐち)」もしくは「田内(でんない)」と称していたが、田口(田内)伝蔵左衛門成富(しげとみ)が、足利4代将軍義持の命で三河国宝飯郡中條郷牧野村(愛知県豊川市牧野町)に移り住み、三河国守護・一色氏の被官になったという。(『今川記』に「故一色左京大夫の御家人の牧野出羽守」が登場する。)

永享12年(1440年)に三河国守護が一色氏(一色義貫が大和国信貴山の龍門寺で自害)から細川氏(阿波国細川氏の細川持常)に変わると、「応仁の乱」(東軍・細川宗家 vs 西軍・一色宗家)のあおりを受けて、三河国でも下剋上の戦国時代の兆しが見え始めた。(寛正6年(1465年)に発生した「額田郡一揆」(一色派の牢人一揆)を三河守護・細川成之の要請を受けて鎮圧した幕府政所執事・伊勢貞親の被官である松平氏と戸田氏が勢力を伸ばした。)

文明9年(1477年)、三河国宝飯郡長山郷(豊川市牛久保町)の一色城(牛窪古城)の城主・一色刑部少輔時家(牧野成富&成時(しげとき)の主君。関東公方足利持氏に仕えていた一色持家と同一人物か?)が、家臣である大沢城(豊川市御津町豊沢)の城主・波多野時政全慶(はだのぜんけい。細川派)に討たれた。牧野成時は、明応2年(1493年)に瀬木城(宝飯郡真木村。後に瀬木村に改称)を築いて波多野全慶に対抗し、同年、主君の仇討ちとして波多野全慶を灰野原(「灰塚原」とも。一色城の東の原。一説に大沢城付近の原)で討って一色城へ入った。牧野成時の領地は、旧一色領の「豊川右岸」城であったが、東三河の土豪から国衆(国人領主)に成長した牧野成時は、その勢力を豊川左岸へ伸ばし、永正2年(1505年)、今橋城(後の吉田城)を築いて居城(本拠地)とし、一色城は三男・成勝に渡され、長男・能成がいた牧野城は廃城にされたという。(長男・能成の子孫は、明治に入るまで牧野村に住んでいた。)

──(牧野成時は、)武勇隣国ニ肩ヲ並フル人ナシ。(『宮島伝記』)

牧野成富─成時(古白)┬能成【牧野村牧野家】

├三成(「成三」とも)【絶家(無嗣で戦死)】

├民部丞成勝─右馬成守─成定…忠清【長岡藩主家】

└信成─出羽守保成┬出羽守成元

└女子(奥平定能室、信昌母)

城の譲渡でいうと、

牧野成富(牧野城)─成時(牧野城→今橋城)┬能成:牧野城

├三成:X早逝

├成勝:一色城

└信成─保成:牛久保城

※『寛政重修諸家譜』巻第362「牧野」/巻第1381「田口」

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2985863

※坂本辰之助『牧野家家史』大正6年

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/926963

※大口喜六『豊橋市史談』大正5年

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/954691

※山田佳宏「戦国乱世を生き抜いた牧野古白とその子孫」

2.本拠地「牛久保」

一色氏(後に牧野氏)の本拠地は、「牛久保」といい、『和名類聚抄』の宝飯郡宮島郷であって、「長山郷」「常荒(とこさぶ)庄」と呼ばれた時期もあったという。

(1)徐福伝説

秦(しん)の方士(『肥陽古跡記』では始皇帝の第3皇子)・徐福(じょふく)は、始皇帝の圧政を逃れるため、3000人の若い男女と「百工」(多くの技術者)を従え、財宝と五穀の種を持って日本の熊野(当時は「久真野」。三重県熊野市波田須町)にやってきて住み着いた。連れてきた人々は「秦(はた)氏」と名乗り、全国各地の日本人に最新の機織り技術や最新の稲作技術などを伝えたという。

※『牛窪記』

徐市は不尽山にめでて駿州に到り、徐明は金峯山に入り、徐林は、肥前金立山に住し、徐福は着岸の津、紀州古座に止まる。后、熊野山に入る。

((徐一族の)徐市は富士山を好んで駿河国(静岡県中部地方)まで東進し、徐明は金峯山に入り、徐林は、肥前国(佐賀県)金立山(標高501m。山頂の金立神社上宮のご祭神は保食神、罔象売女命、「金立権現」こと徐福)に住み、徐福は紀伊国(和歌山県)古座に船をつけて留まり、後に熊野山に入った。)

崇神天皇の在位中、熊野の手間戸(牛間戸)港から徐氏古座侍郎(徐福の孫。「徐氏」は姓、「古座」は熊野の地名にして名字、「侍郎」は次郎、もしくは、二郎)が、御津(音羽川河口。豊川市御津町)、もしくは、「沖の六本松」(豊川河口の前島(現在の前芝)。一説に御津の沖)に船で来て、「いい場所だ」と言って菱形集落の菱形(豊橋市日色野町)に住み着き、長山郷に熊野神社を建てたという。この長山熊野神社の神は、「常に天長地久(てんちょうちきゅう)」なので、庄名を「常左府(とこさぶ)の庄」としたという。このかなり広い(豊川の右岸一帯。蒲郡市以外の宝飯郡=東宝地方)常左府庄が一色氏の領地であり、後に牧野氏が領して「牛久保」と名を変えたのである。

ところで、この長山熊野神社の神=熊野権現ってどなたかご存知ですか?

本来は、

・本宮:イザナギ

・新宮(秦宮):スサノオ(徐福)

・那智:イザナギ

でしょうけど、次の世代では、

・本宮:スサノオ

・新宮(秦宮):ニギハヤヒ(徐福)

・那智:滝神・瀬織津姫(ニギハヤヒの正室)

に変わったらしいです。文献上は、奈良時代の祭神は、

・本宮:夫須美(結)大神

・新宮:速玉大神

平安時代の祭神は、

・本宮:熊野坐神(家津美御子大神)

・新宮:速玉大神

・那智:夫須美大神

現在(11世紀後半以降)の祭神は、

・本宮:家津美御子大神(スサノオ)

・新宮:速玉大神

・那智:夫須美大神

となっています。

『牛窪記』やその改定本『牛久保密談記』の「密談」によると、熊野権現の正体は、なんと、なんと徐福だそうです!

──長山熊野神社の神=熊野権現=徐福

「トコサブ」とは、「長山熊野神社の神=熊野権現=徐福が、常に侍郎(さぶろう)=侍(ひ)、見守ってくれている土地」なのです!

熊野本宮には13殿あり、主祭神・家津美御子神は、証誠殿に祀られ、神仏習合時代には証誠菩薩と呼ばれています。「証誠」は「正直者」という意味ですから、それが始皇帝を騙した徐福だとは、皮肉なのかな?

──此社司は任前例秦の子孫守之。(『牛窪記』)

徐福の孫が建てた長山熊野神社の神は除福であり、長山熊野神社の神主は、代々秦氏が務めたそうです。(長山熊野神社の神主は、徐福系秦氏の後に、熊野三党(榎本氏、宇井氏、穂積氏(藤白鈴木氏))の鈴木氏、さらに秦氏を自称する神保氏(本姓は惟宗)に変わりました。)

とすると、熊野の「~王子」は、秦氏が建てた伏見稲荷大社の「~大神」同様、徐福が連れてきた人々でしょうね。(伏見稲荷大社によれば、「~大神」は「氏子さんたちのご祖先」、熊野本宮によれば「王子」は「熊野権現の分身」「御子神」だそうです。)

※中尾撫龍編『参河寶庫大全』第1章「三河歴史」孝霊天皇

※小菅廉他編『尾参郷土史』上巻「孝霊天皇」

天皇72年に秦人徐福、木の国牛間戸の湊に来り、転じて三河の宝飯郡海辺、御津浜の六本木と称する所に上陸す。其の風景の美、肥沃の地なるを喜び、居館を築く。徐福、秦始皇帝を欺き、玉、布、金、銀、童男、童女を具し、官位は古座侍郎の高官たれば、三河に来りても富み、栄え、我民族も、之を尊敬し、恵みを蒙る事多く、其の随行の童男女、成長して居民となり、「秦氏」と称す。是、東三河に秦氏の多き所以なり。此民族、長山神社を建て、天長地久を祷り、その地を「トコサブ」と云へり。蓋し徐氏の官名より地名となりしならん。是三河に織物養蚕等の早くより開けし原因ならん。其の後、年に及びて三河の産赤引の糸を用て御衣の料と定め、織ることとなりしは、糸質の純良なるに由てなり。徐福の来りしは、今より2126なりしが、随行の随行の童男女は悉く三河に居住せしも、移民を隠さんとして、遂にその家系を失ふに至れり。鵜殿氏其の他、明らかに知れるは数氏あるのみ。

以上、「官位は古座侍郎の高官たれば」トコサブを徐氏古座侍郎の官名「古座侍郎」に由来するとしています。確かにトコサブを「常左府」と書いた場合の「左府(さふ)」は、左大臣の唐名ですから、「高官」ですが、「古座侍郎」は官名ではなく、「古座次郎」という名前でしょう。(「侍」は「さぶ」と読めますけどね。トコサブは「常侍」。また、「侍郎」は、『日本書紀』孝徳天皇大化4年条の新羅の人質・金多遂の従者37人の内の「侍郎2人」の「侍郎」(新羅の官位)だともいうが、そうだとすると、「高官」ではない。)

私は、トコサブが「常荒」ではなく、「常左府」であるのであれば、大和朝廷の「太宰(地方行政長官)の府」のように、「常左府」は「常三の府」で、熊野の常設東三河出張所の名ではないかと思っています。「常左府」の前の呼称「宮島」の「宮」は御所のこと(あるいは、蓬莱山の上に建つという熱田神宮のこと)ですので、「常左府」は、持統天皇とか文武天皇の仮御所のことかもしれませんが、御所=熊野で、「常左府」は熊野の常設三河出張所なのでは?(宝飯郡には、持統天皇の仮御所があった「宮郷」(『和名類聚抄』の宝飯郡美養郡)がありましたが、現在は「三谷」(蒲郡市三谷町)に変わっています。)あくまでもトコサブが「常荒」ではなく、「常左府」であればの話ですが。

──是、東三河に秦氏の多き所以なり。

東三河に秦氏が多いかどうかは知りませんが、豊川市の神社一覧を見ると、スサノオ神社が多いことはすぐに気づきます。(神社の調査すると、東三河は、「秦王国」(徐福)というよりも、「物部王国」(ニギハヤヒ)です。)

また、秦氏は中国人(秦人)ではなく、弓月君が連れてきた朝鮮人(百済人)だと考えられています。そして徐福については、スサノオではなく、スサノオの子とされるニギハヤヒ(「銅鐸」を神器とする物部氏の祖)だと考えられています。

(こういう話は、私のような牧野氏研究者よりも、徐福研究者の方が詳しいと思われます。)

音羽川の河口の港を御津(みと)という。音羽川を少し遡ると三河国府。御津は三河国では最も重要な港であろう。式内・御津神社がある。御津神社のご祭神は船に乗ってやって来られたという。(「上陸地は果樹園になったが列石が残っている」と言うので行ってみたが、セイタカアワダチソウが繁茂していて見えなかった。横の家の人が「3mくらい入ったところにある」と教えて下さったが、ビッシリと生えているので見えない(;_;)。

豊川の河口の幅は数キロあり、大島、中須(清須)、横須など大小多数の島があり、「前島」(現在の「前芝」)には松が6本生えていて「沖の六本松」と呼ばれていたという。

初代穂国造・菟上足尼(うなかみのすくね。「足尼」は「宿禰」の古い表記)は船でやって来られて、「柏木浜(かしわぎのはま)」から上陸したという。柏の木が3本生えていたので「柏木浜」であるが、学者は「梶(かじ)あげ浜」の転訛だとする。

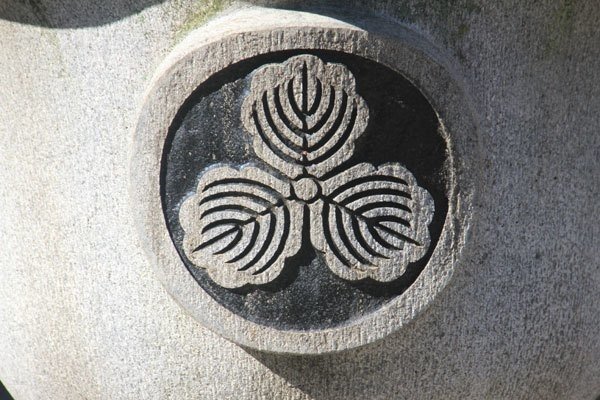

※牧野家の家紋「三つ柏」:柏の葉の上に食べ物を置いて神に捧げるので、柏紋は、熱田神宮宮司家の千秋家など、宮司家の家紋に多い。神職以外では、長岡藩主牧野家、土佐藩主山内家など、少ないようだ。

・菟足神社のご神紋は兎である。

・「三菱」の菱はダイヤではなく、柏。(「三菱」は「三つ柏」の略。)

・菱木野天神社では、盾などの黒の横2本線は、生贄を表すという。家紋「二引両」は、皿と箸ではなく、生贄なのか?

菟上足尼の屋敷跡には「菟上足尼御休憩旧跡」碑と「ならずの梅」がある。

近くに小野小町の墓や、坂田金時の墓はあるが、「徐氏古座侍郎屋敷跡」の標柱はない。(菱形の菱木野天神社(豊橋市日色野町菱形)が「徐氏古座侍郎屋敷跡」だという。)

豊川を少し遡ると、菟上足尼を祀る式内・菟足(うたり)神社(白鳳15年(686年)創建)があり、「菟足神社と徐福伝説」という案内板があった。(郷土史家が書いたのではなく、教育委員会が書いたということが凄い! 多分、教育委員会には多くの問い合わせが来るのでしょう。それで、書いておいたと思われます。)

菟足神社と徐福伝説

今から二千二百年ほど前、戦国の中国を銃一した秦の始皇帝は、徐福から東方海上に蓬莱など三つの神山があり、そこには不老不死の霊薬があるということを聞いた。そこで、始皇帝はその霊薬を求めて来るよう徐福に命じ、三千人の童男童女と百工(多くの技術者)を連れ、蓬莱の島に向かわせた。 しかし、出発してからのその後の徐福一行の動向はわかつていない。

ところが、わが国には徐福一行の渡来地といわれている所が二十余箇所もある。しかも、わが小坂井町が徐福渡来地の一箇所として挙げられているのである。それは次のような菟足神社に係わることからいわれるようになったと考えられている。

1.熊野に渡来した徐福一行は、この地方にも移り住み、その子孫が秦氏を名乗っている。

・豊橋市日色野町には、「秦氏の先祖は、中国から熊野へ渡来し、熊野からこの地方に来た」との言い伝えがある。

・牛窪記 〔元縁10年(1697)頃成立〕には、「崇神天皇御宇二紀州手間戸(れまど)之湊ヨリ徐氏古座侍郎(こざのじろう)泛舟(ふねをうかべ)、此国澳(おきの)六本松ト云浜二来ル。…中略…徐福ガ孫古座侍郎三州二移リ来ル故二、本宮山下秦氏者多シ…」とある。

2.菟足神社の創設者は、「秦氏」ともいわれている。

菟足神社県社昇格記急碑(大正11年12月22日昇格)に、「菟足神社は延喜式内の旧社にして祭神菟上足尼命は…中略…雄略天皇の御世、穂の国造に任(ま)けられ給ひて治民の功多かりしかば平井なる柏木浜に宮造して斎(いわ)ひまつりしを天武の白鳳15年4月11日神の御誨(おしえ)のまにまに秦石勝(はたいわかつ)をして今の処に移し祀(まつ)らしめ給ひしなり…」と記されている。

3.菟足神社には、昔から中国的な生贄神事が行われている。

古来菟足神社の祭事には、猪の生贄を供えていた。三河国の国司大江定基が、その生贄の残忍なありさまを見て出家し、唐に留学し寂照法師となったことが、「今昔物語」(平安後期)に書かれている。生贄神事には人身御供の伝説もあるが、現在では雀12羽を供えている。

以上のほか、三河地方が古来から熊野地方とは海路による往来が行われ、熊野信仰の修験者により熊野に伝わる徐福伝承が伝えられた。また、小坂井町が交通の要地で、東西を往来する人達の中かからも徐福の故事が伝えられたとも考えられる。

豊川市教育委員会

(2)「トコサブ」地名の由来

※三河国の「とこさぶ」地名

・常左府(愛知県豊川市牛久保町)

・トコサフ(愛知県岡崎市本宿町上トコサフ、下トコサフ)

・処寒(愛知県西尾市下町処寒)

・常寒山(愛知県新城市)

※「牛久保三社」(上の写真は天王社)

・長山熊野神社(当時は「熊野権現」):「常天長地久守護」で「常左府」

・牛久保八幡社(当時は「若宮殿」):「常に荒(すさ)ぶ」で「常荒」

・稲場牛頭天王社(当時は「天王社」):「久しく保つ」で「牛久保」

★「常天長地久守護」の地「常左府」(長山熊野神社縁起)

「天長地久」(天は長く、地は久し)とは、絶対的な存在(永遠の存在)である天や地のように、物事(命、平和、栄華など)が終わることなくいつまでも続くことを祈願して使われる言葉。菟足神社の鐘銘にも「参河国宝飯郡渡津郷菟足大明神洪鐘右為志者天地長久御願円満国土安穏諸人快楽所奉鋳也」(参河国宝飯郡渡津郷菟足大明神洪鐘。右為す志は、天長地久、御願円満、国土安穏、諸人快楽、鋳り奉る所なり」とある。

https://www.pref.aichi.jp/kyoiku/bunka/bunkazainavi/yukei/kougei/kensitei/0539.html

★「常左府(とこさぶ)」地名の由来(牛久保八幡社縁起)

「社伝によれば、天平神護(七六五~七六六)の頃、三河国は日照りがつづき五穀実らず飢饉となった。朝廷では穀倉を開いて庶民をお救いになったが、その翌年もまた不作となり、里人は離散し土地は荒れるにまかせられた。その頃この地は常荒と呼ばれたという。国司は住民の心の荒ぶことを憂い、氏神の社殿を建てて仁徳天皇をお祭りして人々の心のよりどころとした。これが八幡社の始まりで、その頃は若宮殿と称せられたと伝えられている。これは今から千二百年余りも昔のことである。平安時代には国司大江定基、鎌倉時代には守護安達藤九郎盛長らの尊信篤く、しばしば参拝せられ社殿の修造もあったということである。永享十一年(一四三九)一色時家がここに一色城を構えると、神域をととのえ社殿を修造申し上げた。明応二年(一四九三)牧野成時(号は古白)が領主になると、城中にあった武神八幡宮を城外に移し若宮殿にあわせ祀って、社殿を修復するとともに祭礼を盛んにした。若宮殿はこれより若宮八幡宮と呼ばれるようになり、さらに四百年程たった明治五年(一八七二)には八幡社と改称され現在に至っている。」(神社本庁教学研究所研究室編『平成「祭礼」データ』)

※『続日本紀』(巻26)天平神護元年(764年)3月4日条

乙未。參河。下総。常陸。上野。下野等五國旱。詔復今年調庸十分之七八。

(3)「トコサブ荘」の範囲

一色氏(後に牧野氏)の本拠地は三河国宝飯郡13郷の1つ宮島郷ですが、その領地は、以下のように(現代人なら、「東は…を境とし、西は…を境とし、南は…を境とし、北は…を境とす」と書くでしょうね)蒲郡市(美養、赤孫(赤日子)、形原)を除く三河国宝飯郡全域(平坂街道の星越峠以東の「東宝地方」)だったようで、領地を表す言葉として「常左府庄」を用いたようです。

しかし、「さぶ」は「荒ぶ」「寒い」に通じますから、あまりよい地名とは言えず、牧野氏が領するにあたり、牛頭天王の使いの牛がいた窪溜まりで「牛窪」、さらに縁起よく「久しく保つ」で「牛久保」に変えられたのでしょう。

宮島(『三河国古墳考』に「今、牛久保、長山ノ辺を宮島の庄と称せり」とあることから、現在の豊川市牛久保町~下長山町に比定される。

↓

トコサブ(常左府、常荒。「常」を「とこ」と読む例としては、愛知県常滑市が有名。)

↓

牛窪(後に「牛久保」と表記を変え、現在に至る。)

・『牛窪記』の記述

・辰巳(たつみ、巽、南東):豊川、星野まで。

・戌亥(いぬい、乾、北西):志香須賀の渡しまで。

・丑寅(うしとら、艮、北東):本野原、本宮山を望む。

・未申(ひつじさる、坤、南西):六本松の浜なり。

・『牛久保密談記』

・辰巳:豊川の波、静かにして、星野の流れを堺とす。

・戌亥:八幡の追分を涯(かぎ)る。

・丑寅:本宮山を望む。山下を本宮の長山と号す。トコサブ下長山に続く。

・未申:

3.史料:『牛窪記』と『牛久保密談記』の冒頭部分

史料(1)『牛窪記』

夫れ春秋の伝(「転」か?)変は造化の常也。人間栄枯は自然の掟也。或るは命と謂ひ、或るは綱と謂ふ。知る者は到り、知らざる者は迷ふ。既に知り、既に到りて、照らせば則(とき)は明らか、照らさざれば闇(くら)し。故に先徳の道は、後人の教へ也。事物の基(もとい)、凮土(ふうど)の説、豈記せざらんや。

粤(ここ)に東海道三河国宝飯郡牛久保の庄は、往昔、秦氏、熊野権現を常左府長山の郷(さと)に勧請す。崇神天皇御宇に紀州手間戸の湊より徐氏古座侍郎、舟を泛(うか)ベて、此国「沖の六本松」と云ふ浜に来たる。「礒山続き、前は晴れ、後は深し。一種を得て百物産む地なり」とて、御館を築き給ふ。民屋の族(やから)、尊敬して恵み蒙(こうむ)らしむること甚だ多し。「徐氏」は秦国の姓。此子孫、「秦」を以て氏と為す。長山の神は、常に天地久く護り給ふ。故に庄の名も「常左府」といへり。辰巳、豊川、星野を堺とし、戌亥、然菅(しがすが)の渡しを涯(かぎ)る。丑寅は、本野原、本宮山を望む。未申は六本松の浜なり。其の中の村里の号(「郷」か?)数多く有り。

史料(2)『牛久保密談記』

夫れ春秋の転変は造化の常也。人間の栄枯は自然の掟也。或るは命(めひ)と謂ひ、或るは綱(かう)と謂ふ。知る者は到し、知らざる者は迷ふ。既に■たり照る則(とき)は明らかに、照らさざれば闇(くら)し。故に先徳の道は、後人の教へなり。事物の基(もとい)、風土(ふうど)の説、豈記せん乎。

粤(ここ)に東海道参河の国宝飯郡牛窪郷は、往昔、秦氏、熊野権現を本野ヵ原にあるトコサブ長山の里に勧請す。崇神天皇の御宇に紀州牛間戸の湊より徐氏古座侍郎、舟を泛(うか)ベ、此の国御津、或は「澳(をき)の六本松」と云ふ所に来たり。「礒山続き、前は晴れ、後は深し。一種を得て百物を産する地なり」とて、御館を築き玉ふ。民屋の族(やから)、尊敬して恵み蒙(こうむ)らしむる事、甚だ多し。「徐氏」は秦国の姓。此の子孫、「秦」を以て氏と為す。長山の神は、常に天長地久く護し玉ふ故に、所の名も「トコサブ」と云へり。辰巳は、豊川の浪、静かにして、星野の流れを堺として、戌亥は、八幡の追分を涯(かぎ)る。丑寅は、本宮山を望む。山下を本宮の長山と号す。トコサブ下長山に続く。その間に有る原なれば、「本宮の原」と云ふべきを略して「本野ガ原」と呼ぶ。(後略)

あなたのサポートがあれば、未来は頑張れる!