(米国株式市場11月15〜19日)今週の合戦の振り返り!ナスダックは最高値を示現、S&P500指数もあと一歩。大型ハイテク企業が牽引したマーケット環境。NAAIMナンバーは引き続き100超えでアクティブファンドの強気姿勢は変わらず。来週はZMなどが決算。

おはようございます。今週はNVDAが超絶決算を発表し、アップルがアップルカーを発表し指数も軟調に推移した先週から見事にリバウントしていますね。

ただ、金曜日にオーストリアのロックダウンやドイツ保険相からのコロナ再拡大に対する厳しい発言を受けてダウが大きく下落する展開となっています。

それでは、今週のマーケットも振り返っていきます。

今週はワシ(@nobutaro_mane)が担当していくぞい!

![]()

1.今週の合戦の要約

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

・ナスダックはAll Time Highを示現。S&P500指数もあと一歩。ダウ平均とラッセル2000は軟調に推移

・主要3指数ともに50MAを上回っている銘柄の割合は先週から大きく下落している

・ナスダックはAD Lineが下落している中で最高値をとっており一部の銘柄のパフォーマンスがパフォーマンスを索引している

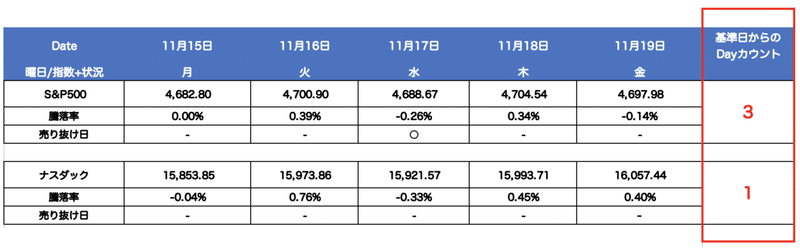

・売抜日はS&P500指数で3、ナスダックで1とまだまだ軽くConfirmed Uptrendが継続となっている

・GAFAMTやNVDAといった大型株が今週の相場を支えていたが他は軟調

・特に悪ニュースのあったCredit Service銘柄やエネルギー銘柄が重い

・金利や期待インフレ率は欧州のコロナ感染再拡大もあり位置ついて推移となった

・次期FRB議長はまもなく決定となり市場の関心が集まる

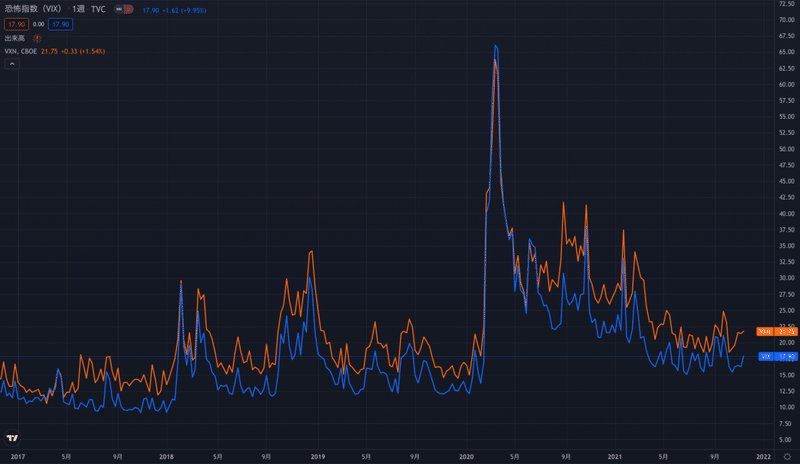

・プットコールレシオやVIXは落ち着いておりオプション市場に波乱は見られない

・機関投資家はまだレバレッジをはって積極的に相場に参加している

・来週はZMの決算

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

2. 代表株価指数動向(&強気相場 or 弱気相場判定)

□各指数の動き

NYダウが軟調に推移しました。また、直近堅調に推移していた中小型指数のラッセル2000が腰折れしているのも懸念されますね。

一方、金利の低下やNVDAやAAPLといった個別銘柄の要因に支えられてナスダック総合指数は最高値を示現して引けています。S&P500指数も最高値4,718.50まであと一歩のところまできています。

各指数の年初来の値動きは以下の通りとなっています。

S&P500:25.08%

ナスダック:24.59%

ラッセル2000:19.68%

ダウ平均:17.20%

それでは主要3指数について詳しく見ていきましょう。

【S&P500指数】

S&P500指数は50MA(赤)のはるか上を巡航しており10MA(緑)をなぞる動きとなっています。

インデックスは加重平均指数なので寄与率が高い銘柄が上昇すれば、全体的に下落しても上昇します。指数構成銘柄の全体の温度計としてAdvance Decline Lineというものがあります。

AD line

=

(今日上昇した銘柄数 - 今日下落した銘柄数 ) + 昨日のAD Line

つまりAD Lineが上昇していれば上昇した銘柄数が多く、下落していれば下落した銘柄が多いということになりますね。

AD Lineは年初から右肩上がりで現在最高水準で推移しています。上昇した銘柄が多くなっているのが分かります。

一方50日移動平均線を上回っている銘柄の比率は堅調に推移していましたが、今週下落に転じています。75%の水準から61%の水準まで下落しています。

【ナスダック総合指数】

50MA(赤)からはあるか上方で、先週は10MAを割り込みましたが見事に反発して最高値を示表しています。

ただAdvance-Decline LineはS&P500指数とは異なる様相を呈しています。年初から下落しており直近は年初来最低水準となっています。つまり、一部の銘柄が押し上げているということが言えそうですね。

ナスダックのものがないので以下はナスダック100の50MAを上回っている銘柄の推移です。

S&P500指数と同じく今週下落に転じています。ただQQQは今週2.35%の力強い上昇をしているのでナスダック全体でみるともう少し低い水準になるでしょう。

ナスダックは堅調な大型株が引っ張っているとみることが出来るでしょう。

【ダウ平均指数】

ダウ平均は10MA(緑)と21EMA(ピンク)をしたまわっています。次の目安は50MAとなってきています。

AD LineはS&P500指数と同様の動きですが、11月なかばから腰折れして下落に転じています。全体としても下落している銘柄の方が多いということがいえます。

50MAを上回っている銘柄の比率は80%から53%まで急落しています。欧州のコロナ感染拡大を受けて最も影響を受けていますね。

□現在は強気相場?弱気相場?

「Confirmd Uptrend(確固たる上昇相場)」継続です。この程度の売り抜け数ではまだまだ手を緩める段階ではないです。後でお伝えする機関投資家のポジションも強気を維持しています。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

(売り抜け日とは?)

売り抜け日カウントが以下を満たせば天井圏の下落警戒となります。

● 前日より出来高が増加し且つ指数が0.2%以上下落する売抜日カウントが4週間-5週間で3-5日起こる。(上昇中に発生)

● 2-3週間という短い期間で売抜日が4日あっても注意が必要。

(売り抜け日カウント数とは?)

前日比で0.2%以上のマイナスを前日以上の出来高ともなって記録した日を「売り抜け日」とカウント。4-5週間で4-5日あれば天井から下落の可能性あり。2-3週間という短期間で売抜日が4日ある場合も注意が必要。

「フォロースルー日」を迎えたらカウントはリセット。「フォロースルー日」は下落局面で前日比プラスで引けた日から4-7営業日後に出来高を伴って大幅に上昇した日のことを指す。また、カウントから25営業日経過後にも消滅する。

ただ、上位の条件を満たさなくても売り抜け日がカウントされることもあります。これは「指数が失速する」という意味のカウントとなっています。

指数が活発な出来高の中で上昇していくなかで、前日と同じような出来高なのに停滞した場合にカウントがなされることがあります。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

3.セクター別(1week)

□ S&P500

GAFAMTとNVDAが牽引したマーケットであったことが一目でわかりますね。それ以外はわると焼け野原です。

TSLA:10.3%

NVDA:8.54%

AAPL:7.04%

AMZN:4.29%

TSLAは先週のイーロンマスクが保有株の10%を売却するということで実際に売却を継続して行なっていることが確認され、大きく下落した反発が行われています。

またNVDAは筆者がお伝えした通り、超絶決算を発表し続伸しています。

AAPLはアップルカーを発売するとの報道で急進し、All Time Highとなっています。AMZNは感染拡大が後押しとなっている可能性があります。(真偽は不明)

クレジットサービスはアマゾンが英国発行のカードを利用停止とのニュースをうけてVが大幅下落に連れ安する形でCredit Serviceセクターが大幅やすになっています。

PYPL:△7.05%

MA:△6.54%

V:△5.29%

その他暖冬懸念や「バイデン大統領が連邦取引委員会に対し、石油会社の違法行為がガソリン価格を高止まりさせているかどうかを調査するよう求めた」というニュースを嫌気してエネルギーセクターの銘柄が全般的に軟調に推移しました。

最近のエネルギーセクターの軟調はこれか。

— 信太郎🏯オニール流投資で再び天下を狙う (@nobutaro_mane) November 19, 2021

バイデン大統領が連邦取引委員会に対し、石油会社の違法行為がガソリン価格を高止まりさせているかどうかを調査するよう求めた。

わしのDENが軟調な理由は爺の影響か...https://t.co/UZkJKyrFW4

□ セクターETF騰落率 Highlight(1week)

セクター別ETFでみるとレバレッジ系を除くと、以下の通りとなります。

XLY(=一般消費財セクター):+3.74% これはAMZNの影響ですね。

XOP(=Oil & GAS Exploration);△8.05% これは先ほどのニュースの影響です

4. FRB動向

(FRBの金利動向に気をつける)過去を振り返ると、FRBの金利が引き上げられたことがきっかけで弱気相場が始まり不景気に突入した歴史があります。弱気相場が終わるのは金利が下げられた時が多いです。

最も簡単で役に立つ金融指標はFederal Fund(FF)レート(政策金利)。コンピューターによる自動売買や様々なヘッジサービスによってリスクの高い弱気相場で発生する株価の下落から資金を守るために、ポートフォリオの大部分をヘッジするファンドが現れました。金利が急騰する場面は相場が下落しやすい仕組みになっています。

□ Highlight

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

参考:米FRB特集

□ 先週のHighlight(11月8〜12日)

◇ 米CPI

・米CPI、10月は前年比6.2%上昇で90年11月以来の31年ぶりの伸び率を記録。

・ガソリンや食品価格が上昇、前月の5.4%上昇から加速し、市場予想の5.8%上昇も上回った。

・前月比は0.9%上昇。9月の0.4%上昇から加速し、予想の0.6%を上回った。

・10月の内訳では、ガソリンが6.1%上昇。9月は1.2%上昇していた。食品は0.9%上昇。

・肉、卵、魚、野菜、穀物、ベーカリー製品が上昇。一方、アルコール飲料は下落。

□ 今週のHighlight(11月15〜19日)

・金利と期待インフレ率は落ち着いた推移となっている

・欧州のコロナ再拡大が債券買いの要因となっている

・まもなく次期FRB議長が決定される

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

□ 長期金利(2&5&10年債利回り)

ではまず最も重要な金利水準について見ていきましょう。

短いスパンでみると以下の通りとなります。今週は落ち着いて推移していますね。

特に10年債は金曜日の欧州のオーストラリアのロックダウンとドイツがロックダウンの可能性を言及したことで、リスクオフの展開となり世界全体として債券買(=金利低下)の動きとなりました。

[ベルリン 19日 ロイター] - ドイツのシュパーン保健相は19日、国内の新型コロナウイルス感染状況が極めて深刻なため、ワクチンを接種した人も含めてロックダウン(都市封鎖)を排除できないと述べた。オーストリアは同日、完全なロックダウンを22日から再導入すると明らかにした。

参照:ロイター

確かにドイツの感染者数はATHとなってしまっていますね。

現状ワクチンの影響もあって死者数はまだ抑えられています。ただ感染者数と死者数は2週間程度の時差がありますので、今後死者数の推移にも注意が向けられます。

上記を受けて債券市場だけでなく為替市場でもリスクヘッジの円買いと相対的に強いドルに資金が入りました。

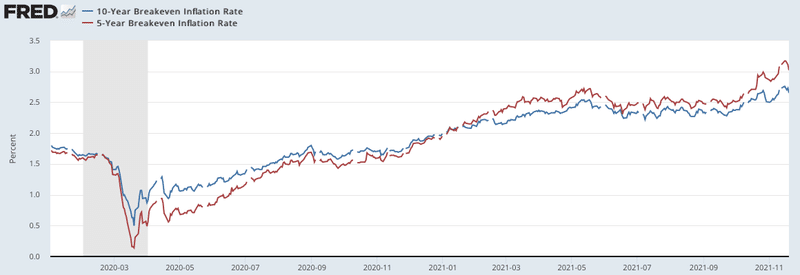

□ ブレイクイーブンインフレ率

ブレイクイーブンインフレ率とは、債券市場が期待するインフレ率を意味します。

この1年間「5年ブレークイーブンインフレ率」と「10年ブレークイーブンインフレ率」は上昇基調で進んできましたが、5月に入り一服、6月に入り下落。横ばいが続いていましたが、10月に入り遂に上昇に転じました。

ところが、11月も今週に入り下落に転じています。一旦、インフレ懸念が落ち着いてきています。とはいえCPIは依然として高止まりしていて、インフレ期待が上昇基調を維持し続けると金利の引き上げ懸念が台頭してきますので継続的に監視していきましょう。

□ FRBのバランスシート(BS)拡大・縮小動向

FRBは金利を引き上げる前に、まずはバランスシート(BS)の縮小(テーパリング、資産買い入れプログラムの変更)を実行することを見込まれています。

BSが拡大するということは、市場に流通する資金が増大して、景気を加熱させることに繋がります。

(2002/12/18-2021/11/17)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

※資産買い入れプログラムについて、現在では米国債を月800億ドル(約8兆4千億円)、住宅ローン担保証券(MBS)は同400億ドルのペースで買い入れています。こちらのペースを下げることを「テーパリング」といいます。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

繰り返しになりますが、11月のFOMCでテーパリングが決定しました。来年6月まで段階的に実行されます。米国債月100億ドル、MBS月50億ドルのペース(ペース調整あり得る)で実施されます。買い入れのペースは緩まりますが、緩和は継続です。まだまだ金融相場は続きます。

□ FRB議長関連ニュース

FRB議長が今まさに決まろうとしています。

バイデン大統領は今週、FRBの次期議長人事を巡る最終判断を4日以内に下すと明らかにした。政府筋は先週、バイデン大統領はパウエル議長の続投かブレイナードFRB理事の昇格かを検討していると述べていた。

参照:ロイター

バイデン大統領も両者と面談しており緊張の時を迎えようとしています。

どちらもハト派ですが、どちらになるとどうなるのかというインプリケーションについての記事を共有したいと思います。

以下はCiti銀行のチーフFXストラテジストの高島修氏のニュースが面白かったので要点部分を抽出します。(参照:ロイター)

サマーズ元財務長官の「インフレがトランプ氏返り咲きをもたらす可能性」との発言だ。これはバイデン大統領を含め米民主党関係者の多くが共有する危機感だろう。来年の中間選挙に向けて、当初、バイデン政権の経済政策の焦点はコロナ危機からの景気回復と最大雇用の達成にあったと思われるが、軸足は今やインフレへの対応に移っている。

このことはバイデン大統領と面談した際、パウエル議長、ブレイナード理事両氏とも感じ取っているはずだ。政治的な要請を受けて来年以降、FRB議長職を担うのがパウエル現議長、ブレイナード理事のいずれでも、現在よりも政策スタンスがハト化するとは考え難い。

しかも、グリーンスパン元議長のような老練さとは異なるが、現在のパウエル議長の市場とのコミュニケーションは卓越している。セントルイス連銀のブラード総裁のようなタカ派メンバーを勝手に走らせながら、自らはその手綱を引きつつハト派姿勢をかもし出す。だが、しっかり金融正常化というタカ派の馬車には乗っている。そのような印象だ。

一方、ブレイナード理事は今年2月の講演で象徴的なように、論点が明確に打ち出される傾向にある。もし、次期議長に就任した場合、市場へのメッセージ性が現在のパウエル議長よりも強くなると予想される。2013年のテーパ―・タントラムはテーパリングへの意欲を示した当時のバーナンキ議長発言が端緒となったが、良い意味でも悪い意味でも、メッセージの分かりやすさと言う意味では、ブレイナード理事はバーナンキ元議長に似た側面があるかもしれない。

普通にコミュ力マックスのパウ爺が継続してほしいの……

![]()

□ ドットチャートの動き (9月と11月のFOMCの復習)

ドットチャートはFOMCメンバーによる金利予想です。

更新は3月・6月・9月・12月です。6月は3月から引き続き、2021年での利上げは見込んでいませんでした。しかし今回の9月のFOMCで見通しが大きく変更されました。全体的に高い金利に向かってFOMCメンバーの予想が動いていますね。

(最新ドットチャート)

11月のFOMCでテーパリングが決定されました。来年6月まで段階的に実行。

米国債月100億ドル、MBS月50億ドルのペース(ペース調整あり得る)で実施されます。利上げは経済状況次第、躊躇はしないとのこと。12月のドットチャートにも注目ですね。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

◇ GDP見通し(前回→今回)

2021年:7.0%→5.9%

2022年:3.3%→3.8%

◇ インフレ見通し(前回→今回)

2021年:3.4%→4.2%

2022年:2.1%→2.2%

◇ コアインフレ見通し(前回→今回)

2021年:3.0%→3.7%

2022年:2.1%→2.3%

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

5. プットコールレシオ

ここでは年初来からの比率(%)を観察します。直近の投資家心理を確認します。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

プットコールレシオ = Put売買金額 /Call売買金額

⑴プットコールレシオ > 1 = Putの売買代金が大きい = 投資家が株式相場下落を期待(悲観的)

⑵プットコールレシオ < 1 = Callの売買代金の方が大きい = 投資家が株式相場上昇を期待(楽観的)

で算出されます。つまりプットコールレシオが1を超えているということはPutの売買代金の方が大きく下落を警戒する投資家が多いことを意味します。これは相場が悲観的なことを意味しており相場の底局面ではプットコールレシオが高くなる傾向があります。

一方、プットコールレシオが1を下回っているということはCallの売買代金の方が大きく上昇を期待する投資家が多いことを意味します。ただ、これは楽観的であるということを意味しており、相場の高値圏ではプットコールレシオは低くなる傾向があります。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

&P500のプットコールレシオは0.82となっています。1を下回っています。以下に当てはまります。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

⑵プットコールレシオ < 1 = Callの売買代金の方が大きい = 投資家が株式相場上昇を期待(楽観的)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

投資家は楽観的です。まだ今のところ大口の売り抜けも大きくなく、積極的に投資ができる環境だと思います。

6. Volatility index(VIX指数/恐怖指数)

VIXとは市場で取引されている価格から逆算された「株式市場のボラティリティ」のことを指します。株価指数は上昇時は緩やかに上昇し、下落時は急落します。市場参加者が高いボラティリティを見込んでいるということは、市場に対して不安を抱いていると想像できます。

VIX指数は株価の先行きにどれほどの振れ幅(ボラティリティー)を投資家が見込んでいるかを示す「株価変動率指数」のうち、米国株を対象にした指数。通常、株安が懸念される局面で上昇し、20を超えると不安心理が高まっていると解釈される。その場合、「株価が今後1年間に約7割の確率で上下20%の範囲で変動する」と投資家が予想していることを示す。

2008年の金融危機の際にVIX指数が80超に上昇して注目を集めた。18年2月と10月にもVIX指数の上昇をきっかけに米国株が下落する場面があった。VIX指数の上昇に連動して機械的な株売りを出す「リスク・パリティ」などと呼ばれるファンドが存在するからだ。(引用:日経新聞)

S&P500指数(VIX:青)とNASDAQ(VXN:ピンク)のVIX指数の5年推移は以下となります。

底打ちしている感がありますね。VIXが20を超えたら警戒水準ですが、まだマージンがありますね。

以下は3ヶ月の推移です。9月から10月のMarket Correction時には30に近くなりましたが、今はまだまだ低水準ですね。

8. 機関投資家やアクティブファンドマネージャーの動向

□ センチメントインジケーター

センチメントインジケーターは、個人投資家、機関投資家、海外投資家の過去12か月の株式ポジションと比較したもの。

スコアが1を超えていたら、ポジションが増大していることを示し、-1を下回るとポジションが縮小していることを示しています。先週からの更新はありません。

11月8日更新「0.3」(11月1日は「0.2」)。ファンドポジションは復活してきています。11月〜1月は例年相場が強いですが、1を超える水準まで来ると良いですね。

□ NAAIM Number

次にNAAIM Numberです。NAAIM Numberはアクティブファンドの投資動向です。100を超えるということはアクティブファンドがレバレッジをかけていることを意味します。

102.54%。先々週から継続してアクティブファンドも今は勝負しています。我々個人投資家もこの大口に乗っかってどこまでも利益を伸ばしていきましょう。

7. 空売り比率 (Short Volume)

空売り比率・ショートボリュームはNYSE(ニューヨーク証券取引所)で空売りされている株式の数をNYSEの総出来高との割合で示したものです。

この比率が高ければ投資家が市場をネガティブに見ていることが読み取れます。(「空売残」はShort Interestです。ここでは触れません)

特に暴落局面で注視するのが有効で弱気相場が底をつける時というのは空売りの「急増を示す数値の上昇」が通常2回か3回現れると成長株の巨匠・オニール氏は言及しています。

それではまずS&P500指数の空売り比率は以下となります。S&P500指数で最も取引Volumeが多いETFであるSPYで見ていきます。落ち着いていますね。

ではQQQで見ていきましょう。基本的に常にSPYより高い水準ではありますが、QQQも落ち着いています。

9. 注目経済指標の動向

以下が今週の経済指標発表でした(マネックス経済指標カレンダーを参考)。先週は米CPI発表がありました。前年比6.2%と震撼しましたが、今週は以下の通りとなっています。

強い小売がしめされて経済が堅調であることが示されており、相場の勢いに一役買っていることが想定されます。インフレはおこっているものの、実態経済は堅調でありスタグフレーションには陥っていないという状況といえるでしょう。

10.来週の決算

だいぶ決算シーズンも落ち着いてきました。マネリテ編集部からは火曜の朝にZMを秀次郎(@hidejiromoney)からだしたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?