(米国株式市場9月27〜10月1日)今週の合戦の振り返り!NYダウ、S&P500、NASDAQは大幅下落。3指数とも50日移動平均を下回り100日移動平均線との攻防。株式市場ステータスは「Confirmed Uptrend(確固たる上昇相場)」から「Market in Correction(調整相場)」に2段階格下げ。債務上限問題未解決で10年債利回りは高止まり。VIXは一時24まで上昇も今は落ち着きを取り戻す。機関投資家はポジションを縮小

おはようございます。今週は波乱の一瞬間でしたね。ついに市場環境は「Market in Correction」(=調整相場)になってしまいました。非常に重要な局面ですので今週は気合を入れて記載していきたいと思います。

先週の合戦については以下↓↓↓

今週は信太郎(@nobutaro_mane)が担当するぞ!

![]()

1. 今週の合戦の要約

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

・主要3指数は50日移動平均線を下回る。3指数ともに100日移動平均線との戦い

・指数下落時に出来高が増加し、上昇時に出来高が少ないという機関投資家の逃げを表す非常に悪い兆候

・ナスダックは65%の銘柄が200日移動平均線を下回っている

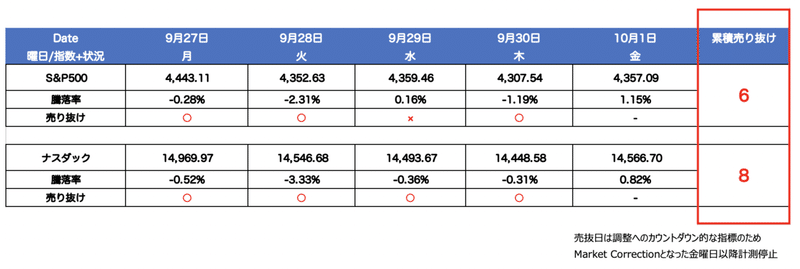

・売抜日はS&P500が6日、NASDAQも8日。株式市場ステータスは「Confirmed Uptrend(確固たる上昇相場)」から「Market Correction(調整相場)」に二段階格下げ。

・10年債利回りは上昇。引き続き未解決の債務上限問題を警戒。

・ブレイクイーブンインフレ率は上下するも2.3%水準で横ばい。

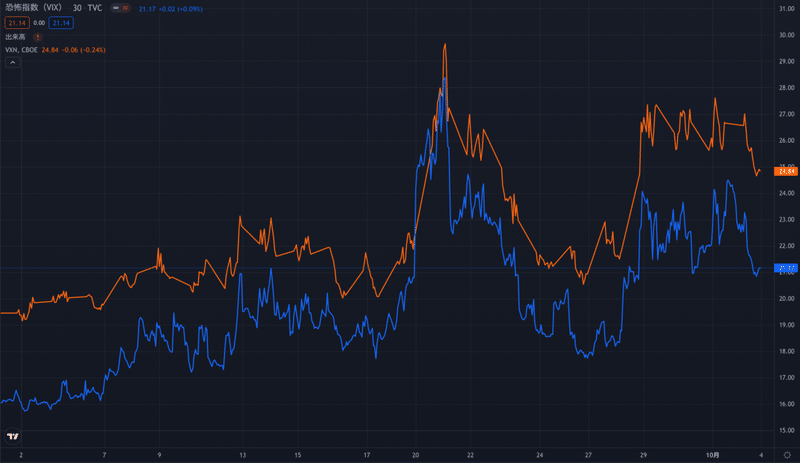

・VIXは24まで上昇するも金曜日に21台まで落ち着きを取り戻す。

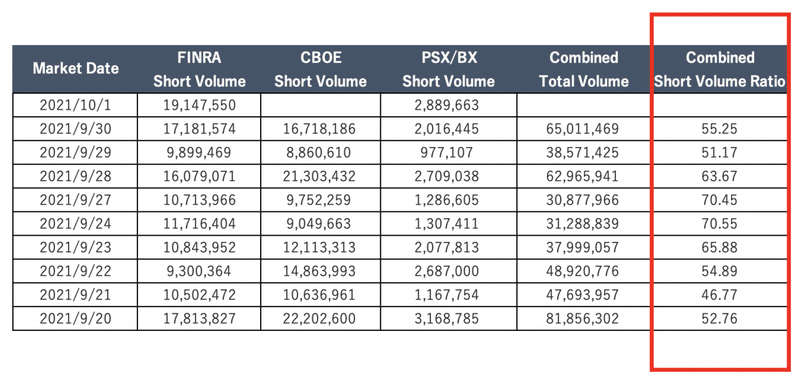

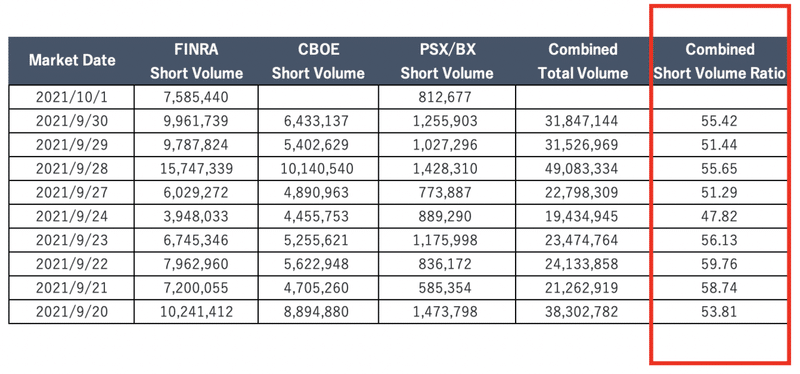

・空売りはそこまで大きく起きていない。つまり株価の下落は保有しているポジションを落とした動きということが想定される。

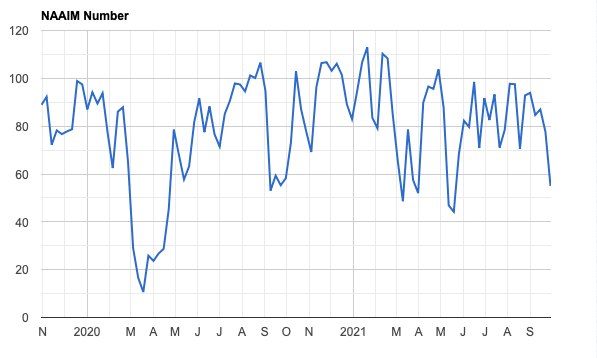

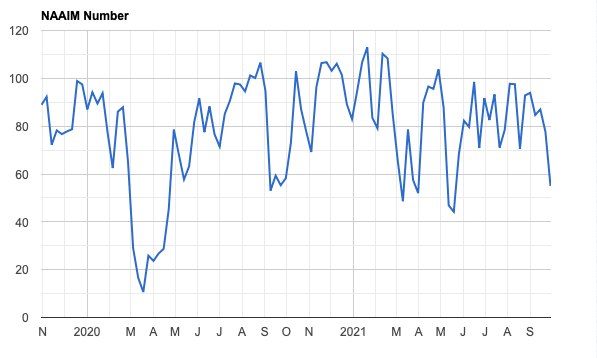

・アクティブファンドマネージャーのポジションを表すNAAIMナンバーは大きく下落。やはり機関投資家がポジションを落としていることがデータからも読み取れる結果に。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

2. 代表株価指数動向(&強気相場 or 弱気相場判定)

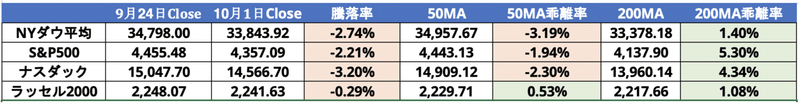

□ 各指数の動き

主要3指数であるダウ平均、S&P500指数、ナスダック共に50日移動平均線を下回るという事態に陥っています。ラッセル2000に関しては50日移動平均線と200日移動平均線を上回っていますが、デッドクロスが起ころうとしています

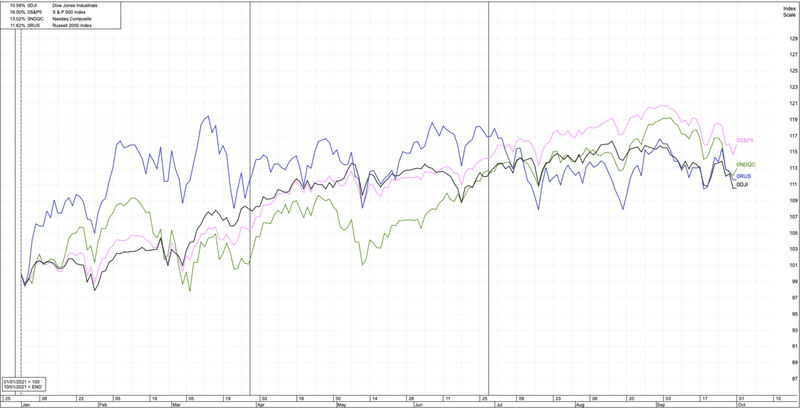

以下は年初来の各指数の動きです。年初来からの指数の成績は以下の通りです。

S&P500(ピンク):16.00%

ナスダック(緑):13.02%

ラッセル2000( 青):11.62%

ダウ平均(黒):10.58%

では各指数の年初来の動きについて詳しい値動きと出来高を見ていきましょう。

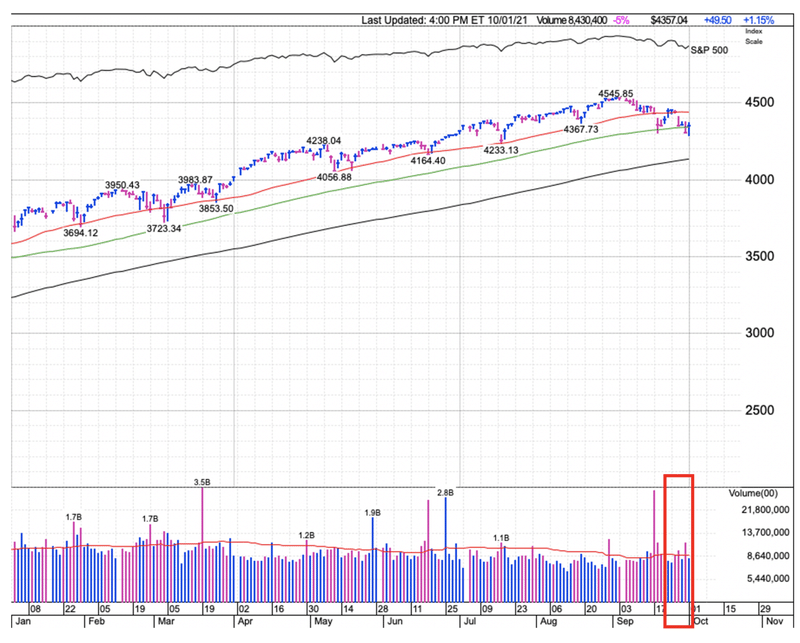

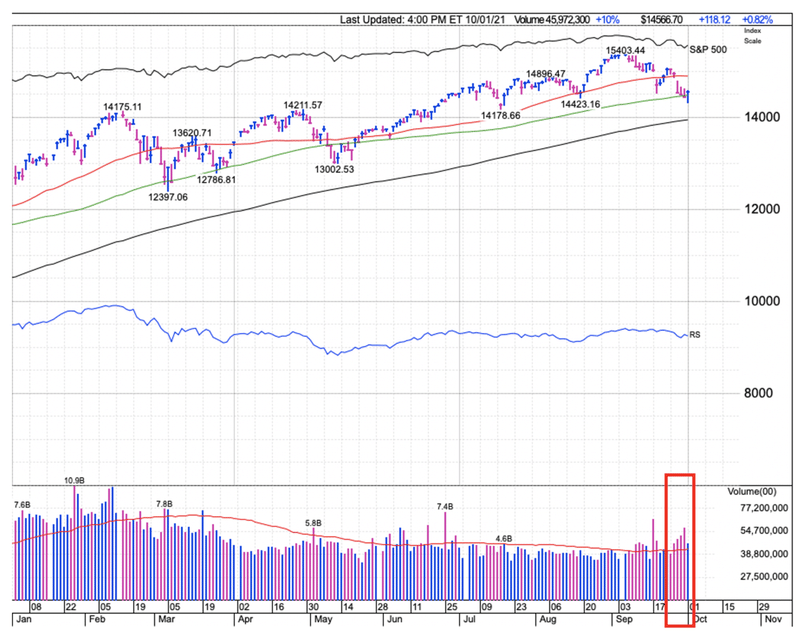

【S&P500】

赤:50日移動平均線

緑:100日移動平均線

黒:200日移動平均線

年初来、何度も跳ね返されてきた100日移動平均線を木曜日に一旦割り込んでいます。金曜日に回復していますが、現在は100日移動平均線との戦いになっています。

更に赤で囲った今週の出来高に注目してほしいのですが、下落した日の出来高(赤棒)は大きくなっていっているのに比して、水曜日や金曜日のように上昇した日の出来高(青棒)は小さくなっています。

これは機関投資家が逃げており、個人投資家が押し目買いをしていることを示唆しています。(実際8の項目で取り上げるアクティブファンドマネージャーのポジションは今週大きく低下しています)

次にナスダックを詳しく見ていきましょう。

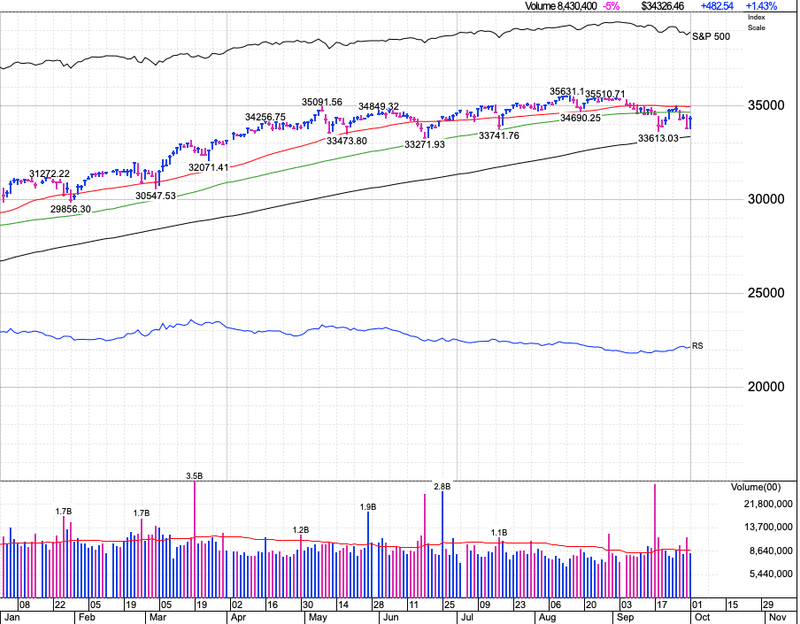

【ナスダック】

赤:50日移動平均線

緑:100日移動平均線

黒:200日移動平均線

ナスダックも50日移動平均線を明確に割れ込み、100日移動平均線との戦いになっています。3月と5月以来の戦いですね。

そして、赤枠で囲った出来高に注目してください。月曜から木曜の下落局面では出来高を増加させながら下落していっています。S&P500指数より顕著ですね。

そして、金曜日は上昇はしましたが、出来高は大きく萎んでいます。同じく機関投資家の売り抜けと個人投資家の押し目買いがぶつかっている構図であると推察されます。

更に、ミネルビ二氏は以下のようにつぶやいています。

With the NASDAQ on a dicey foundation of only 35% stocks above the 200-day during a seasonally volatile period, I have to respect the recent pattern of consecutive distribution days on heavier and heavier volume while persistently oversold. Similar action led up to the 87 Crash. pic.twitter.com/oWbMQLE9Mb

— Mark Minervini (@markminervini) October 1, 2021

ナスダックの中で長期的な方向性をしめす200日移動平均線を上回っている銘柄が僅か35%しかないと警告しています。つまり、既に下落方向に向いている比率が65%ということですね

更に上記で指摘した通り出来高の増加を伴った下落に警鐘を鳴らしており、1987年の暴落に似ていると警告しています。 (彼事態はS&P500指数のETFであるSPYをShortしています。)

相場を週初から動かしたのは長期金利の推移だと考えられますが、それ以降の下落は説明がつきません。Investors Business Dailyでも中国恒大問題なのか、債務上限問題なのか、原油価格の高騰なのか、バリュエーション調整なのかは理由は不明としています。

しかし、確かなことは市場が弱気に突入しているということですと締めくくっています。

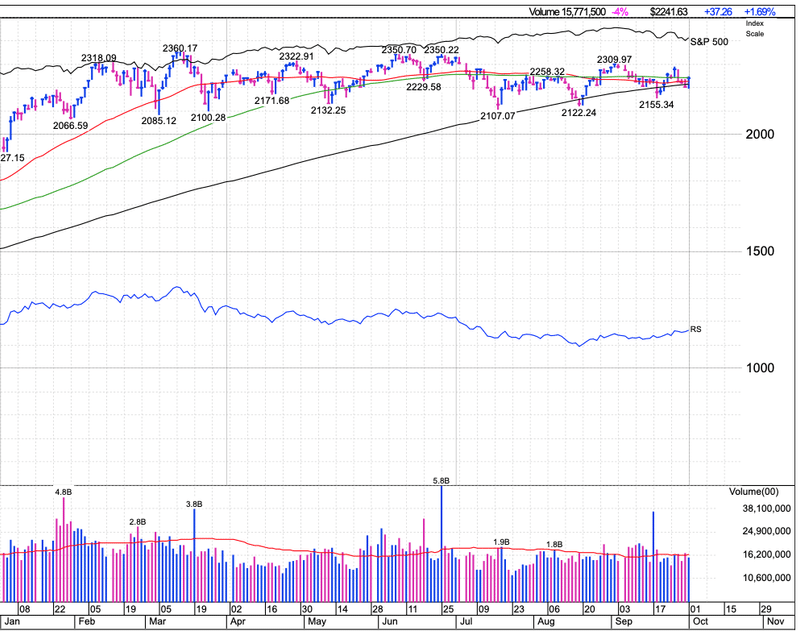

【ダウ平均】

ダウ平均も同様の動きですが、100日移動平均線を下回って推移しています。金曜いの戻しも100日移動平均線で跳ね返されています。

【ラッセル2000】

ラッセル2000は50MAと200MAはかろうじて上回っていますが、木曜日までは両者を下回っていました。

50MAは既に100MAとデットクロスをしており、更に200MAとのデッドクロスが目前というレベルになっています。完全に50MAは横ばいとなっており、今4指数の中で一番危険な指数であるといえるでしょう。

□ 現在は強気相場?弱気相場?

累積売り抜け日はS&P500が6(先週比+2)、NASDAQは8(+4)。市場ステータスは「Uptrend Confirmed(確固たる上昇相場)」から「Market Correction(調整相場)」に1週間で2段階変更されました。

S&P500, NASDAQ, NYダウは引けにかけて駄々下がり。オニール式では株式市場ステータスが「上昇相場頭打ち」から「株式市場調整中(Market in collection)」にさらに格下げされました。

— 秀次郎@戦国のバレンティン (@hidejiromoney) September 30, 2021

株は「買ってはいけません👴」。(2020年は2月25日にMarket in collectionに、その後コロナショック本格化) pic.twitter.com/ihGZiNryQY

Market Correction局面では新規の株の購入を控えるよう推奨されておる。また、ポートフォリオの中で傷んでいる銘柄は損切りし、更に含み益の銘柄も移動平均線などの重要なポイントを下回った銘柄などは利確が推奨されておる。(あくまでオニール流ではの話じゃから、判断は自己責任でよろしゅう頼む)

![]()

相場を週初から動かしたのは長期金利の推移だと考えられますが、それ以降の下落は説明がつきません。Investors Business Dailyでも中国恒大問題なのか、債務上限問題なのか、原油価格の高騰なのか、バリュエーション調整なのかは理由は不明としています。

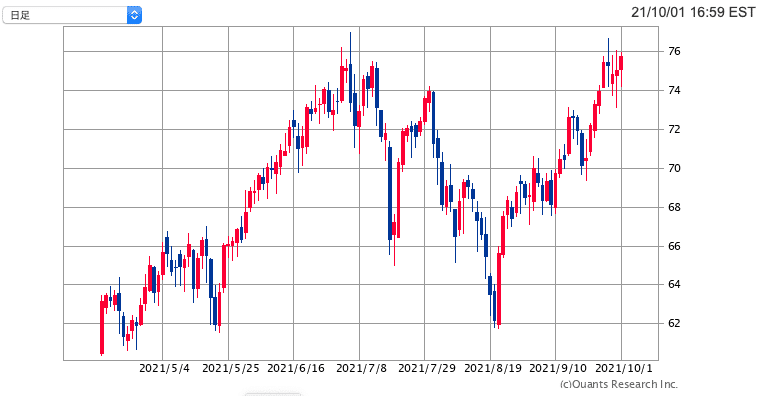

【10年債金利】

【WTI原油】

しかし、確かなことは市場が弱気に突入しているということですと締めくくっています。

理由なんて分かっても仕方ないからの。重要なのは毎日しっかり指数の値動きと出来高に向き合うのがオニール流じゃ。チャートと出来高が未来を示唆してくれるという考え方でオニールもミネルヴィニも指数を毎日注意深くWatchしておるんじゃ

![]()

木曜日にMarket CorrectionになってからInvestor Business Dailyでも売抜日の計測が停止となっています。(売抜日が調整相場へのカウントダウン的な役割を果たす指標だからです)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

(売り抜け日とは?)

売り抜け日カウントが以下を満たせば天井圏の下落警戒となります。

● 前日より出来高が増加し且つ指数が0.2%以上下落する売抜日カウントが4週間-5週間で3-5日起こる。(上昇中に発生)

● 2-3週間という短い期間で売抜日が4日あっても注意が必要。

(売り抜け日カウント数とは?)

前日比で0.2%以上のマイナスを前日以上の出来高ともなって記録した日を「売り抜け日」とカウント。4-5週間で4-5日あれば天井から下落の可能性あり。2-3週間という短期間で売抜日が4日ある場合も注意が必要。

「フォロースルー日」を迎えたらカウントはリセット。「フォロースルー日」は下落局面で前日比プラスで引けた日から4-7営業日後に出来高を伴って大幅に上昇した日のことを指す。また、カウントから25営業日経過後にも消滅する。

ただ、上位の条件を満たさなくても売り抜け日がカウントされることもあります。これは「指数が失速する」という意味のカウントとなっています。

指数が活発な出来高の中で上昇していくなかで、前日と同じような出来高なのに停滞した場合にカウントがなされることがあります。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ここからは、「Market Correction」からの脱却するタイミングを見極めるために上記の「フォロースルー日」を探す展開となるぞ!フォロースルー日を迎えたらワシ(@nobutaro_mane)と猿(@hidejiromoney)がお伝えする故、フォローしておいてくれい!

参考までに金曜日の反発が本物になるかどうかのオニール本の基準を以下にしるしておくぞ!

![]()

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

(底の見分け方)

● フォロースルー日を経験する

● フォロースルー日の後に下落した場合も直近安値を下回らなければ合格

● あくまで市場の底入れのサインであり、最高の銘柄のベース抜けまで購入は我慢するべし

(底の見分け方の補足的事項)

● プットコールレシオが1を上回る(投機家たちが市場に悲観的になっている→底の可能性があるが、毎回そうなるとは限らないのであくまで補足的事項)

● 空売り比率の急増が通常2回か3回現れる

● 騰落ライン(1日に上昇した銘柄数と下落し銘柄数の比率)が弱気相場からの上昇を試みる時に下落する場合は、まだマーケットが脆弱であるサインとなる。(たった数社の先導株だけでは新たな強気相場を作るのには不十分)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Market Correctionの間に次の有望銘柄を探す鍛錬を怠らぬようにすることも肝要ぞ!成長株についてはワシらのマガジンで銘柄分析をおこなっておるゆえ、参考にしてみてくれい!

![]()

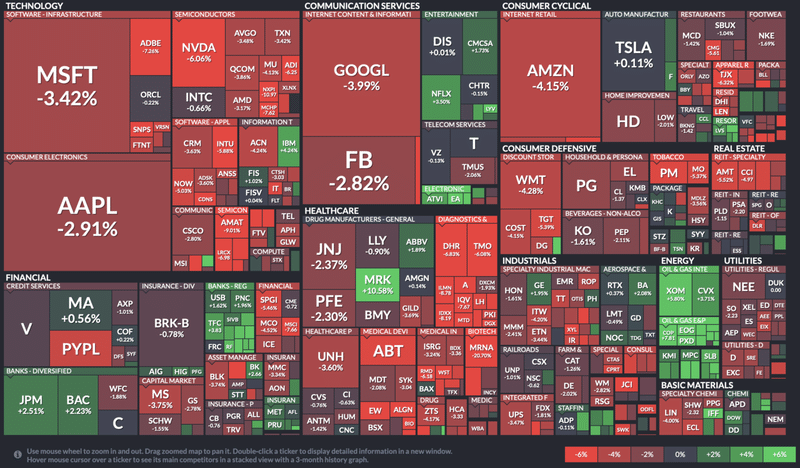

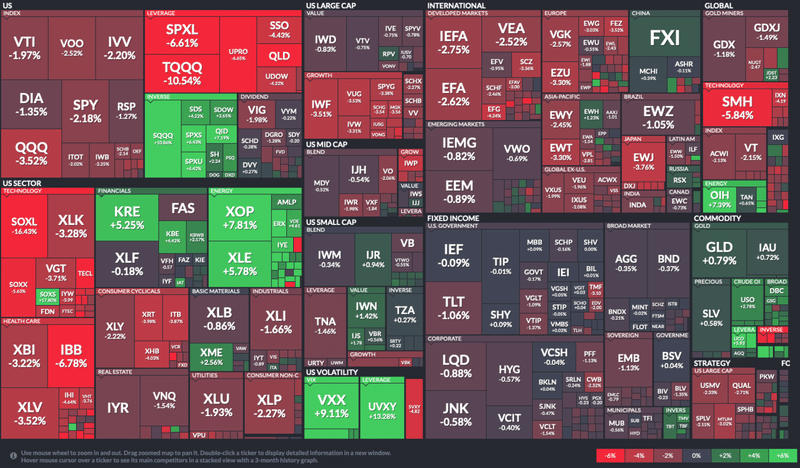

3.セクター別(1week)

□ S&P500

MRK+10.58%、XOM+5.08%、IBM+4.24%

ADBE△7.26%、NVDA△6.06%、DHR△6.83%、ABT△5.76%

製薬大手のMRKがコロナの経口治療薬について良い研究結果がでたとの報道を受けて大幅高、XOMが原油高を受けて上昇したものの全体としては地獄の展開ですね。

□ セクターETF騰落率 Highlight(1week)

XOP(SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF):+7.81%

KRE(SPDR S&P Regional Banking ETF):+5.25%

IBB(iShares Biotechnology ETF):△6.78%

XRT(SPDR S&P Retail ETF):△3.98%

4. FRB動向・金利動向

今週の週初の株安については金利が主役といってもよい相場でした。主な要因とされている債務上限問題を含めてお伝えしていきます、

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

(今週のまとめ)

✔︎ 債務上限問題は依然として未解決のまま暫定予算だけ通過

✔︎ タカ派のFOMCメンバー二人が辞任。パウエル議長続投に黄色信号

✔︎ 製造業景況指数は予想59.5に対して61.1と強含む。

(来週の予定)

✔︎ 10月8日金曜日に雇用統計が発表

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

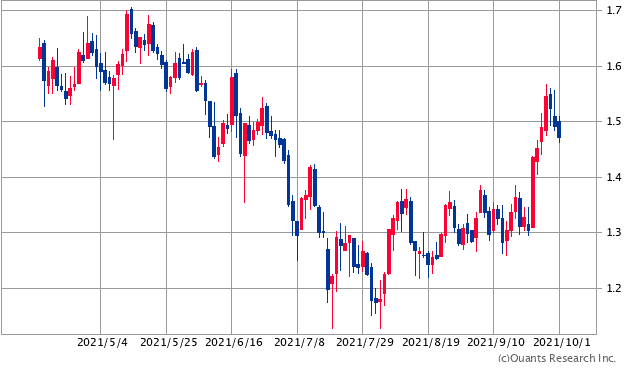

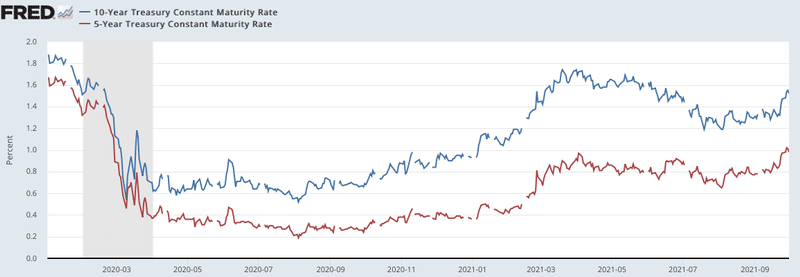

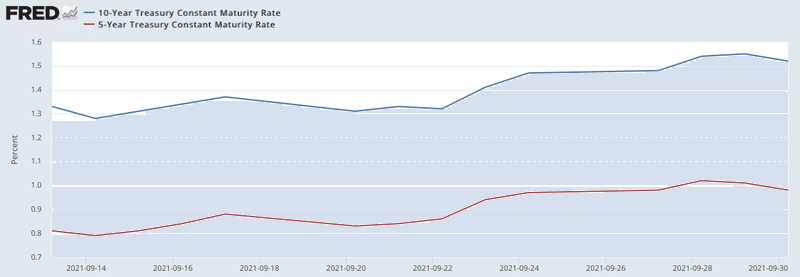

□ 長期金利(5&10年債利回り)

長期金利の動向は株式市場関係者は非常に注意深く見ています。10年債利回りと株式のバリュエーションはシーソーゲームの関係にあるからです。金利が上がれば(債券が売られれば)株の評価は下がります(あえて、非常に簡易的に表現しています、評価が下がるのはそれだけではありません)。

(2020/01/01-2021/10/1)

(2020/09/13-2021/10/1)

9月の中盤まで落ち着いていた10年債金利が9末に一気に1.5%台中盤まで上昇しています。株価が調整した3月-5月の水準に近づいています。

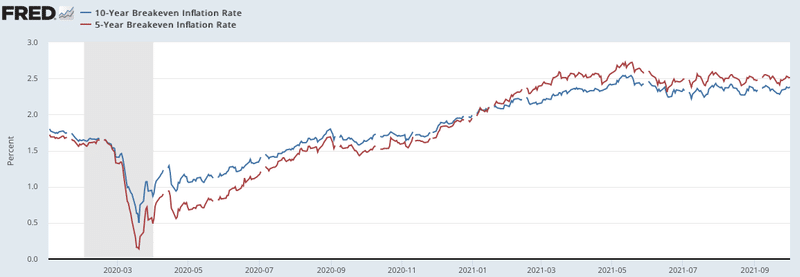

□ ブレイクイーブンインフレ率

ブレイクイーブンインフレ率とは、債券市場が期待するインフレ率を意味します。

この1年間「5年ブレークイーブンインフレ率」と「10年ブレークイーブンインフレ率」は上昇基調で進んできましたが、5月に入り一服、6月に入り下落。10年ブレークイーブンインフレ率は2.5%以下の水準で横ばいです。落ち着いた動きです。

(2020/01/01-2021/10/01)

名目金利 = ブレイクイーブンインフレ率 +実質金利

なので、10年債の名目金利の上昇はインフレ期待の上昇というよりも、別の要因ということになります。ここで注目されているのが、債務上限問題による米国のデフォルト懸念だということになります。

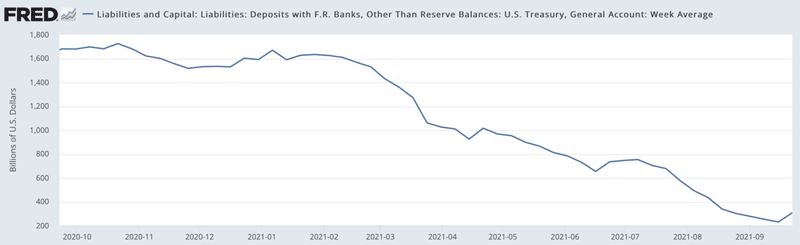

□:米国のデフォルト懸念

現在最も金利に影響を与えているとされているのが、米国政府の資金の枯渇です。以下米国政府の口座残高ですが一貫して低下し現在20兆円程度しかありません。

このままいくと10月半ばに資金が枯渇しかねないの。資金が枯渇すると各種支払いができぬし、国債の利払いもできず事実上のデフォルトとなるんじゃ。

デフォルトになると米国の信用も失墜するし、当然金利も大きく上昇するゆえ株式市場にも大きな影を落とすことになるぞ!

![]()

この資金の枯渇を防ぐためには今話題となっている米国の「債務上限の引き上げ」を可決する必要があります。

そんなの債務上限を引き上げればいいだけなのでは?馬鹿なんですか?

![]()

毎年恒例のコントと言われておるが政争の道具にされておるわけじゃ。ただ、コロナで大変な時に米国のコントが正夢になると金利急騰と米国に対する信用失墜で経済と株価に深刻なダメージを与えるとされておる。(まあ毎回回避しておる故、テールリスクではあるがの)

![]()

上院銀行委員会の公聴会の証言では、債務上限が引き上げられず債務不履行に陥れば、米国に対する全幅の信認や信用は失墜し、「金融危機や景気後退に直面する公算が大きい」と警鐘を鳴らした。イエレン長官と共に証言に臨んだパウエル連邦準備理事会(FRB)議長も、FRBは債務上限の引き上げなしに国民をデフォルトから守ることはできないと述べた。米金融大手JPモルガン・チェースのダイモン最高経営責任者(CEO)は28日、連邦債務上限が引き上げられず米国がデフォルトに陥った場合に備え始めたとロイターに明らかにした。

参照:ロイター

米国の下院は通過していますが上院の通過が懸念されています。野党である共和党としては債務上限をだしにして、民主党の財政支出の見直しを求めるように要求しているのです。

米下院は29日、連邦政府債務の法定上限の適用を2022年12月まで停止する法案を賛成多数で可決した。ただ共和党が同法案への反対姿勢を緩めていないため、上院は通過しない見込みだ。採決結果は賛成219、反対212。上院共和党は既に2回、債務上限引き上げに向けた措置を阻止している。与野党会派が共に50議席の上院を通過するには60票が必要。債務上限はトランプ前政権下で2年間適用を停止された後、今年8月に復活。最近の債務増の多くは前政権下で生じたものだが、共和党は債務上限の問題を民主党の税制・支出法案と関連付けて、交渉材料にしようとしている。

そもそも民主党は予算案と債務上限の抱き合わせで議会の通過を目論んでおる。

与党の民主党は3.5兆ドルの財政政策を予算案に盛り込みたいが、野党共和党は反対しており上院で予算が通らないんじゃ。

とはいえ、9月末までに予算が通らないと政府機関の閉鎖になるため12月3日までの暫定予算だけを通過させることで合意したという状況じゃな。政府機関閉鎖は防いだが債務上限問題はまだ未解決という状況じゃ。

![]()

債務上限の期限は10月18日頃とされており、瀬戸際まで政争の道具に使われそうです。

イエレン財務長官は、議会が10月18日ごろまでに債務上限引き上げを承認しなければ、政府の支払いができなくなって、米経済に多大なリスクが生じる恐れがあると警告している。(参照:Bloomberg)

□:パウエル議長の進退問題

直接金利上昇への関係は薄いと思いますがパウエル議長の続投が危ぶまれています。

2022年のFOMC投票権を得るボストン連銀のローゼングレン総裁は健康状の理由で、30日に退任する意向だと発表。続けて、ダラス連銀のカプラン総裁も10月8日付けで退任する意向だと発表した。FRBの規制内だが、開示により株式や不動産投資信託(REIT)の昨年の売買が明らかになり、一部批判が強まっていたことが背景となる。4席が空席となる。

一部のストラティジストは2名の地区連銀総裁の退任後、FOMCがハト派寄りに傾斜するとの見解を示している。ローゼングレン総裁、カプラン総裁はともに2022年の利上げを予想していた。パウエル議長以外で、次期議長候補として有力とされるブレイナード理事は最近の高インフレが一過性要因によるものとの見方。

来年2月に任期満了を迎える共和党のパウエル議長は再任を巡り、今まで上院の支持を得ていた模様だが、2名の地区連銀総裁の突然の退任で、議員内の反対圧力が強まる可能性も否めない。FRBは独立機関だが、民主党のメンバーをFRB内でも増やし、人種問題や環境問題の解決を目指すバイデン大統領が議長の再任を拒む可能性は十分にある。(参照:ロイター)

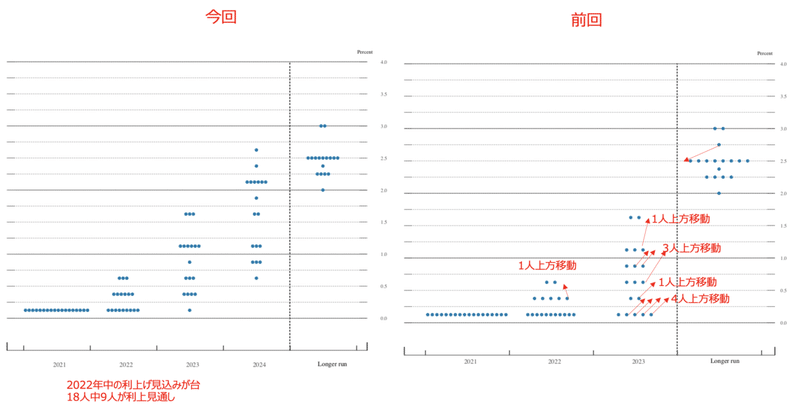

□ ドットチャートの動き (先週FOMCの復習)

ドットチャートはFOMCメンバーによる金利予想です。

更新は3月・6月・9月・12月です。6月は3月から引き続き、2021年での利上げは見込んでいませんでした。しかし今回の9月のFOMCで見通しが大きく変更されました。全体的に高い金利に向かってFOMCメンバーの予想が動いていますね。

(最新ドットチャート)

次にDot Chart

— 信太郎🏯オニール流投資で再び天下を狙う (@nobutaro_mane) September 23, 2021

ドットチャートはFOMCの投票者が金利を今後どう推移していくかを予測したものじゃ

2022年中の利上げを予想する投票者と、利上げはないとする投票者の数が同数に並んでおる。2022年利上げに現実味がでてきておる

また2023年についても殆どの参加者が利上げの回数の上昇を見込んでる pic.twitter.com/c9YdQqWOoV

経済進捗が順調であれば、年内テーパリング開始、2022年中頃にテーパリング終了。そして利上げという順番で進んでいきます。

利上げ見通しに加え、経済見通しについても発表がありました。来週のFOMCでもデータが更新されますので注目しましょう。経済見通しは引き下げ、インフレ見通しは上昇。

スタグフレーション(景気後退+インフレ率上昇)を想像してしまいますね。生活者にとって極めて厳しい経済状況が懸念されます。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

◇ GDP(前回→今回)

2021年:7.0%→5.9%

2022年:3.3%→3.8%

◇ インフレ(前回→今回)

2021年:3.4%→4.2%

2022年:2.1%→2.2%

◇ コアインフレ(前回→今回)

2021年:3.0%→3.7%

2022年:2.1%→2.3%

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

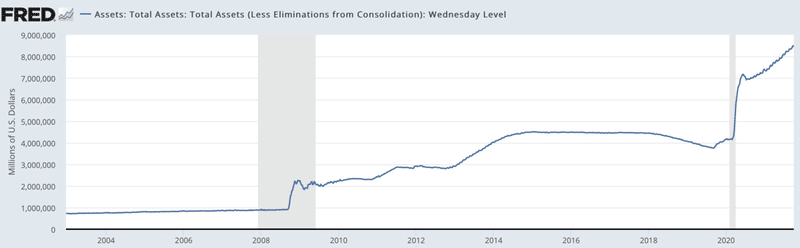

□ FRBのバランスシート(BS)拡大・縮小動向

FRBは金利を引き上げる前に、まずはバランスシート(BS)の縮小(テーパリング、資産買い入れプログラムの変更)を実行することを見込まれています。

BSが拡大するということは、市場に流通する資金が増大して、景気を加熱させることに繋がります。

(2002/12/18-2021/10/1)

現状はまだまだBSの拡大は継続しています。年内(11月開始見込み)にテーパリングが予定されています。経済進捗に問題なければ、11/2-3のFOMCでテーパリング実行が決定されます。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

※資産買い入れプログラムについて、現在では米国債を月800億ドル(約8兆4千億円)、住宅ローン担保証券(MBS)は同400億ドルのペースで買い入れています。こちらのペースを下げることを「テーパリング」といいます。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

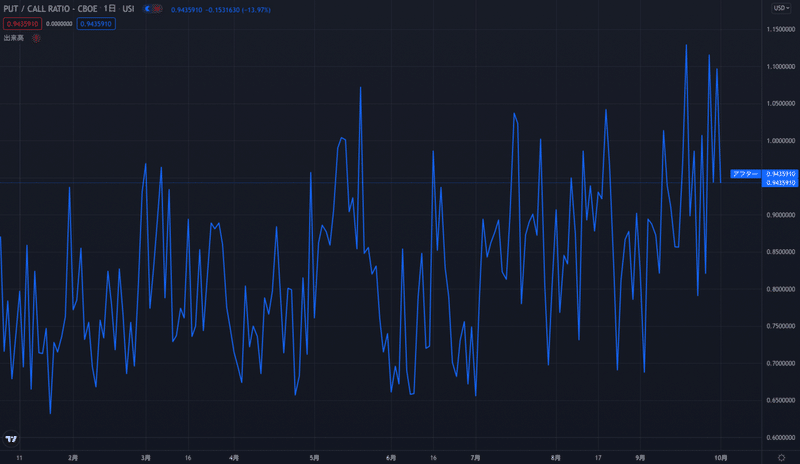

5. プットコールレシオ

ここでは年初来からの比率(%)を観察します。直近の投資家心理を確認。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

プットコールレシオ = Put売買金額 /Call売買金額

⑴プットコールレシオ > 1 = Putの売買代金が大きい = 投資家が株式相場下落を期待(悲観的)

⑵プットコールレシオ < 1 = Callの売買代金の方が大きい = 投資家が株式相場上昇を期待(楽観的)

で算出されます。つまりプットコールレシオが1を超えているということはPutの売買代金の方が大きく下落を警戒する投資家が多いことを意味します。これは相場が悲観的なことを意味しており相場の底局面ではプットコールレシオが高くなる傾向があります。

一方、プットコールレシオが1を下回っているということはCallの売買代金の方が大きく上昇を期待する投資家が多いことを意味します。ただ、これは楽観的であるということを意味しており、相場の高値圏ではプットコールレシオは低くなる傾向があります。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

S&P500のプットコールレシオは0.9435となっています。1を下回っているのでコールが多いということになり、上昇をヘッジしている投資家の方が多いということになります。

しかし、あくまで僅かに1を下回っているレベルですので、オプション市場が示唆する方向感はあまりないといえるでしょう。

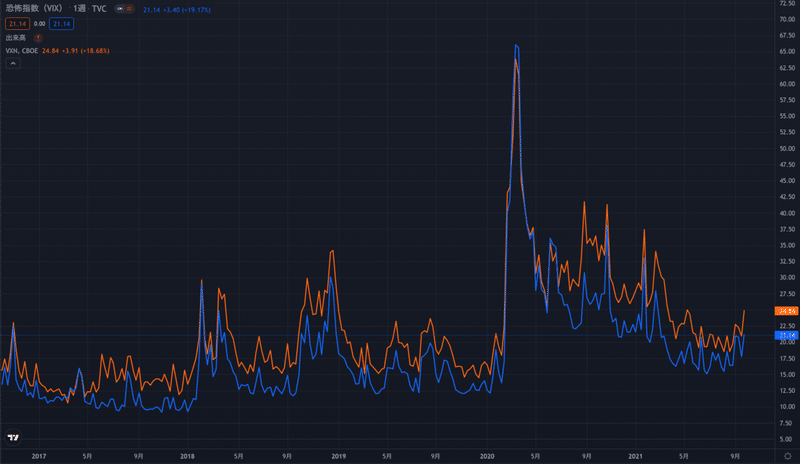

6. Volatility index(VIX指数/恐怖指数)

VIXとは市場で取引されている価格から逆算された「株式市場のボラティリティ」のことを指します。株価指数は上昇時は緩やかに上昇し、下落時は急落します。市場参加者が高いボラティリティを見込んでいるということは、市場に対して不安を抱いていると想像できます。

VIX指数は株価の先行きにどれほどの振れ幅(ボラティリティー)を投資家が見込んでいるかを示す「株価変動率指数」のうち、米国株を対象にした指数。通常、株安が懸念される局面で上昇し、20を超えると不安心理が高まっていると解釈される。その場合、「株価が今後1年間に約7割の確率で上下20%の範囲で変動する」と投資家が予想していることを示す。

2008年の金融危機の際にVIX指数が80超に上昇して注目を集めた。18年2月と10月にもVIX指数の上昇をきっかけに米国株が下落する場面があった。VIX指数の上昇に連動して機械的な株売りを出す「リスク・パリティ」などと呼ばれるファンドが存在するからだ。(引用:日経新聞)

S&P500指数(VIX:青)とNASDAQ(VXN:ピンク)のVIX指数の5年推移は以下となります。

以下は1ヶ月の推移です。FOMC前に大幅にVIX指数は上昇。現在はその水準からは落ち着いています。

ナスダックとS&P500ともに20を超えているため、市場参加者の不安心理が高まっています。一時S&P500指数でも24を超えた時もありました。無理な取引はやめておきましょう。

7. 空売り比率 (Short Volume)

空売り比率・ショートボリュームはNYSE(ニューヨーク証券取引所)で空売りされている株式の数をNYSEの総出来高との割合で示したものです。

この比率が高ければ投資家が市場をネガティブに見ていることが読み取れます。(「空売残」はShort Interestです。ここでは触れません)

特に暴落局面で注視するのが有効で弱気相場が底をつける時というのは空売りの急増を示す数値の上昇が通常2回か3回現れると成長株の巨匠・オニール氏は言及しています。

それではまずS&P500指数の空売り比率は以下となります。S&P500指数で最も取引Volumeが多いETFであるSPYで見ていきます。

意外にも今週は月曜日を除いて空売りが少ないことが分かります。つまり空売りで下を狙っていくという動きよりかは、保有ポジションの縮小を行なっていると推察されます。

ナスダックについても取引ボリュームが大きいQQQでみていきたいと思います。

S&P500指数と同様の結果となっています。ナスダックについてはずっと低い水準で推移しています。

8. 機関投資家やアクティブファンドマネージャーの動向

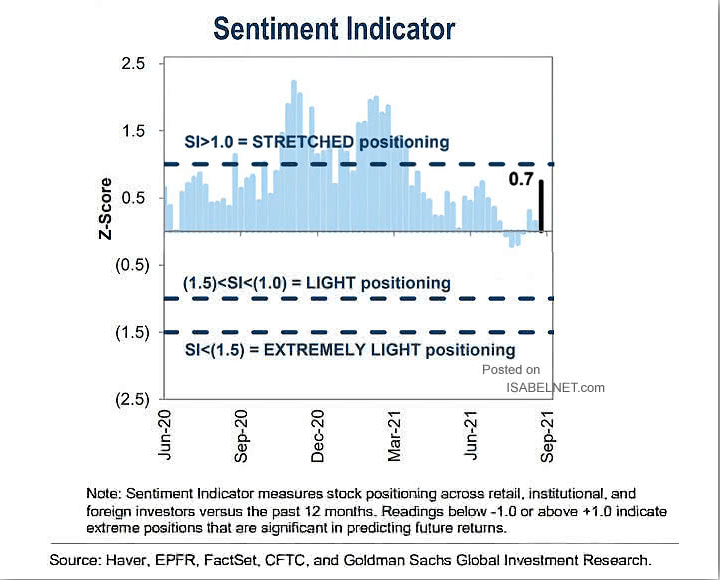

□ センチメントインジケーター

センチメントインジケーターは、個人投資家、機関投資家、海外投資家の過去12か月の株式ポジションと比較したもの。スコアが1を超えていたら、ポジションが増大していることを示し、-1を下回るとポジションが縮小していることを示しています。

ただ、今週は残念ながら更新されていません。

9月21日更新「0.7」(9月14日は「0.1」)。現在どれほど縮小しているかは来週にお預けですね。

□ NAAIM Number

次にNAAIM Numberです。NAAIM Numberはアクティブファンドの投資動向です。100を超えるということはアクティブファンドがレバレッジをかけていることを意味します。

先週は70台で耐えていましたが今週は一気に50%台まで下落しています。最初の指数の項目で見た通り、やはり機関投資家は逃げているということができるでしょう。

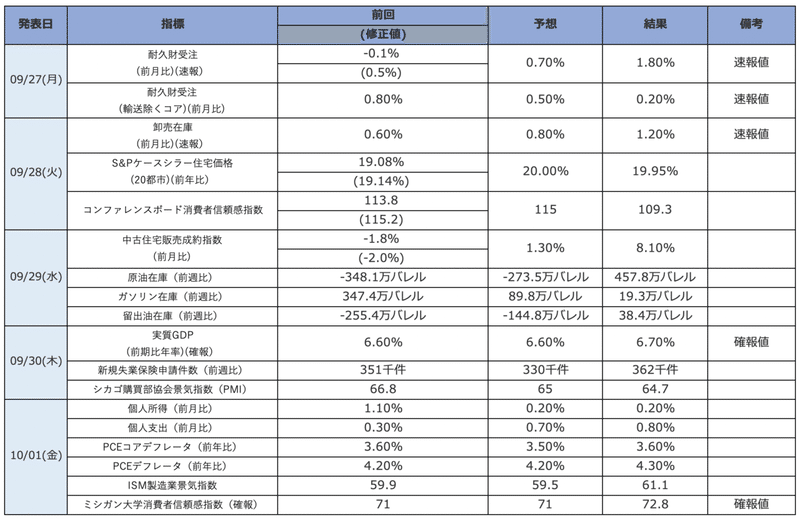

9. 注目経済指標の動向

今後の金融政策を占う上で経済指標は非常に重要になります。今週はそこまで重要な指標はありませんでしたが、今後の景況感を占うISM製造業景気指数は強含んでいます。

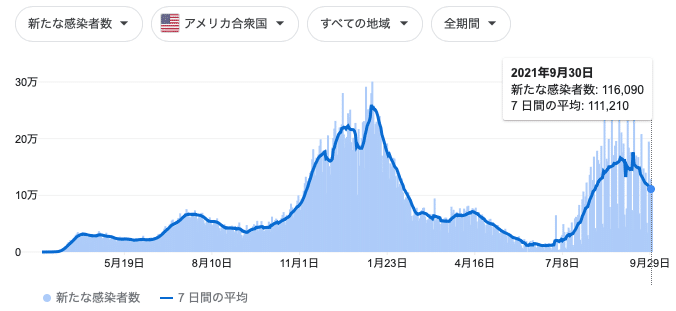

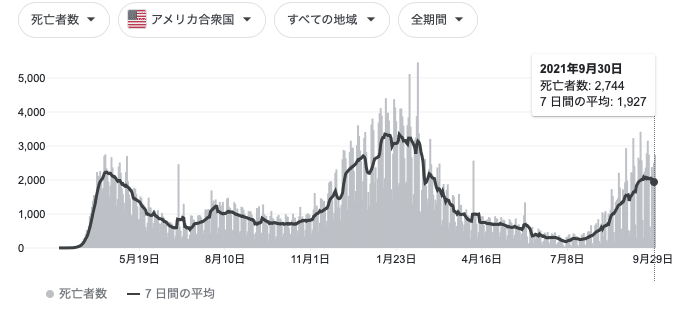

あとはコロナの感染者数と死者数についても注意を払っていきましょう。実際FOMCでもコロナに対する見通しが悪化していましたからね。

【米国感染者数】

【死者数】

現在、ワクチン接種率は日本に抜かれているとはいえ2回接種が完了している人が50%を超えてきている状況です。であるにも関わらず、感染の波がきており、死者数も依然として高い水準にあります。経済の本格的な再開のためにも、早く沈静化することが望まれます。

来週は金曜日に雇用統計があります。注目していきましょう。

10. 米国企業決算スケジュール

来週は特に目立った企業はありませんね。10月5日の市場開始前にPepsiCo, Incの決算があるくらいです。

それより今月末から決算シーズンがあります。GAFAM-Tの決算については秀次郎のツイートを参考にしてください。

少し気が早いけど、10月末からGAFAM-T決算シーズン。楽しみですね、皆さん。

— 秀次郎@戦国のバレンティン (@hidejiromoney) September 30, 2021

(暫定Earningスケジュール)

10/27(水) $MSFT $TSLA

10/28(木) $GOOGL $GOOG $AMZN

11/3(水) $FB

11/4(木) $AAPL https://t.co/5TS25H7NMU

まとめ

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

・主要3指数は50日移動平均線を下回る。3指数ともに100日移動平均線との戦い

・指数下落時に出来高が増加し、上昇時に出来高が少ないという機関投資家の逃げを表す非常に悪い兆候

・ナスダックは65%の銘柄が200日移動平均線を下回っている

・売抜日はS&P500が6日、NASDAQも8日。株式市場ステータスは「Confirmed Uptrend(確固たる上昇相場)」から「Market Correction(調整相場)」に二段階格下げ。

・10年債利回りは上昇。引き続き未解決の債務上限問題を警戒。

・ブレイクイーブンインフレ率は上下するも2.3%水準で横ばい。

・VIXは24まで上昇するも金曜日に21台まで落ち着きを取り戻す。

・空売りはそこまで大きく起きていない。つまり株価の下落は保有しているポジションを落とした動きということが想定される。

・アクティブファンドマネージャーのポジションを表すNAAIMナンバーは大きく下落。やはり機関投資家がポジションを落としていることがデータからも読み取れる結果に。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?