長男に<学校お休みチケット>を作ってみたら

どうも。アスピー母ちゃん千四里(せんよんり)です。

ちょっと間が空いちゃいましたね^^

我が家の小学生男子ふたりは新学年。長男くんはこの春、小学6年生になりました。

ふたりともこの3年程学校にはほとんど通わず、フリースクールやオンラインの学習プログラムをメインに毎日過ごしていましたが、長男くんは5年生の3学期から給食をきっかけに登校する日が増え、6年生になってからはほぼ毎日朝から学校に通うようになりました。

今回はそんな彼に「学校お休みチケット」を用意した経緯を書こうと思います。

おっとり&がんばりやの長男くん

赤ちゃんの頃から、おっとりマイペースな長男くん。自己主張強めな弟にオモチャを取られても怒ることもなく、いつもニコニコしているような子でした。

そんな長男くんが「学校に行きたくない」と言い出したのは、小学校1年生の夏休み明け。1学期は休む気配などほとんどなかったこともあり、当時の私には、まさに青天の霹靂でした。

あの手この手で行かせようとするも、いざ教室が近づくと「怖い」と言って足を止め、耳を塞いで廊下でうずくまってしまいます。そんな長男くんを見て、私はようやく「あぁ、1学期この子は相当無理して学校に行っていたんだ」と気づいたのです。

今思えば、マンモス校での刺激の多さ(子どもの声や色んな音の反響、におい、目まぐるしく変わる時間割、それに伴う大量の人の動きなど)も彼にとってはかなり負担だったんだと思います。その中でも特に長男くんが怖がっていたのは、「同じクラスの子どもを怒鳴る先生の声」でした。

「一度決めたら、完璧にやり抜きたい」。でも…

長男くんは、自分の気持ちを言葉にするのがどちらかと言えば苦手なのでしょう。さらに一度始めたことを途中で止めたり、ほどほどのところで手を抜くことも得意ではありません。当時の彼は「学校に行くなら登校班で行き最後の授業まで受け、1日も休まない」か「全く行かない」かの2択しかないように見えました。

そうやって限界ギリギリまで頑張ってしまい、ある瞬間でポキッと折れてしまったのだと思います。親から見れば「晴天の霹靂」に見えても、本人にとっては頑張りに頑張り抜いた後だったのです。

その後環境を変えて、一時期は毎日のように登校できていたのですが、3年生の夏休み明けに再び学校から足が遠のくようになりました。そのとき小学校1年生だった次男くんに関しては、コロナ禍だったこともあり、夏休みに入る前から「学校行きたくない」と言っていました。そのため思い切ってふたりとも、フリースクールをメインの学びの場に据えることにしたのです。

「疲れちゃったから、今日は休もうかな…」

ひょんなことから5年生の3学期以降、学校に行くことが増えた長男くん。とはいえ、6年生になった途端毎日朝から学校に行く彼を見ると、成長を感じ嬉しい気持ちがありつつも、「また無理をし過ぎてるんじゃないか」と内心ではかなり心配していました。

6年生になって2週目に入ったときのことです。長男くんがポツリと「毎日学校に行くのは疲れるし、今日は休もうかな」と呟きました。もしかしたら私の方から「お休みする?」と言われるのを待っていたのかもしれません。

その一方で「できかけたルーティンを自分で破ってしまう不安」と葛藤しているようにも見えました。

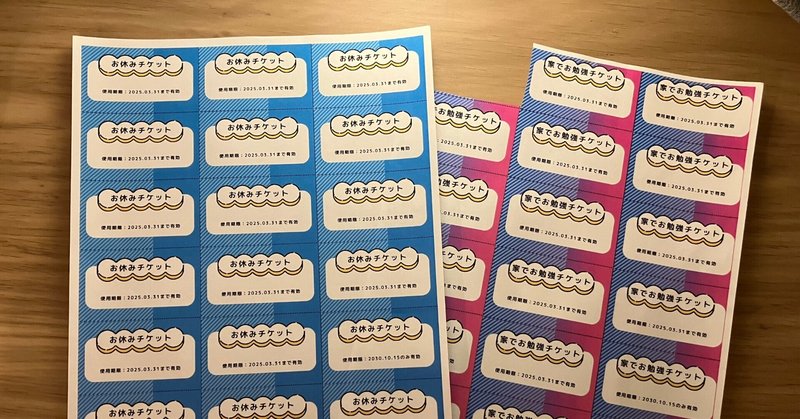

そんな相反する気持ちに揺れる彼が、少しでも楽になる方法はないかと、あれこれ考えた末に思いついたのがこちらの「学校お休みチケット」と「家でお勉強チケット」です。

「学校お休みチケット」の詳細

チケットは「学校お休みチケット」21枚、「家で勉強チケット」21枚の合計42枚。夏休みなどの長期休暇を除き、1週間にどちらか1枚を使えば1年程で消費できる量にしました。

さらに「年度末に余ったチケットの枚数に応じ、一定の金額のお買い物チケットに交換できる」、ちょっとしたお楽しみ要素もプラス。

Canvaの無料テンプレート(※会員登録が必要です)のテキストや色を一部変えて、10分程度で作れました。

作ったデータを長男くんに見せた上で、使い方(上の「チケットの使い方」の内容)を説明し「この方法でやってみるのはどう?」と聞いてみました。すると「いいね~」とまんざらでもなさそう。

お互い合意がとれたということで、チケットのデータと使い方の説明書を印刷し本人に渡すと、早速「家で勉強チケット」を1枚ハサミで切り取って私に手渡し、「今日はおうちでお勉強するよ」と言ったのです。

「お休みチケット」を使うメリット

アスピー母ちゃんが考える、「子どもに”お休みチケット”を使ってもらうメリット」は以下の4点です。

①「休むことはズルではなく、権利だ」と視覚的に伝えられる。その上でチケットを使ってもらうことで、休むことへの抵抗感を減らせる。

→「大人にも”有給”という、何も理由がなくてもお休みできる日がある」ことを説明する。

② ①を認識してもらうことで、今も学校にあまり行っていない次男くんのペースも、尊重してもらいやすくなる…かも?

→これは、どちらかと言えばアスピー母ちゃんの願望 …(;^ω^)

③休める日数を具体的に提示できる(視覚優位で聴覚処理が苦手な長男くんに、目に見える形で情報を提供するため)。

④「少し頑張ってチケットを余らせボーナスとして使うか」「キレイに使い切るか」など、「どこまでがんばるか」を本人に決めてもらいやすくなる。

大体こんな感じでしょうか。

背中を押すか、寄り添うか

子どもが何かに迷っているとき、「背中を押して励ますか、本人の思いに寄り添うか」は、子育て中の親であれば常に頭を悩ませる問題でしょう。特に発達特性があるお子さんの場合、感覚が多数派には共感されにくいこともあり、本人の困り感やツラさが理解されにくい傾向にあります。言語化が苦手なタイプのお子さんであれば、なおさらではないでしょうか。

うちの長男くんは、まさに「発達特性のある、言語化が苦手なタイプの子ども」です。そんな彼にとってこのチケットがどのような存在になるか――背中を押すものとなるか、寄り添うものとなるか、それとも全く別の受け取られ方をしてしまうかは、正直まだ分かりません。

今後も彼の成長を見守りながら、そのときできる方法を模索していきたいと思います。また次回お会いしましょう(*´ω`*)

★チケットのテンプレートはこちら♪(会員登録後、「チケット」などのキーワードで検索してください)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?