名古屋大学、新しい反強誘電体を発見

発表日:2024年6月24日

概要

名古屋大学の研究グループが、チタン石型酸化物における新しい反強誘電体と、ドメイン壁に起因する新奇な誘電率増強効果を発見しました。この発見は、高性能コンデンサの開発に向けた新たな指導原理となる可能性があります。

研究の背景

誘電体とは

誘電体は、コンデンサや周波数フィルタ、不揮発性メモリなどに広く応用されており、現代のエレクトロニクスを支える重要な物質です。

誘電体は主に、常誘電体、強誘電体、反強誘電体に大別されます。

常誘電体は、絶縁体として使用される“普通の”誘電体です。

強誘電体は、物質中で電気双極子が平行に整列しているため、電場を加えなくても自発的な分極(物質中で正負の電荷が互いに逆方向に変異することによって極性が生じる現象)が生じる“電石”です。

反強誘電体は、隣接する電気双極子が反平行に並んでおり、電場を加えると電気双極子が平行に再配列し、分極が著しく増大する特性を持ちます。

反強誘電体の特性

反強誘電体中では、隣接する電気双極子が反平行に並んでいます。電場を加えると、ある強さの電場に達したときに電気双極子が平行に再配列し、分極が著しく増大します。この現象を利用することで、高密度蓄エネルギー特性や高電場印加下での高誘電率などの優れた特性を備えた誘電体材料の創製が可能となります。

新しい発見

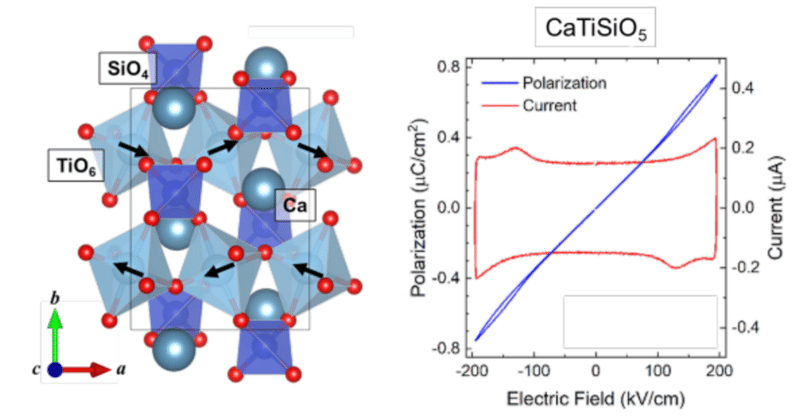

名古屋大学大学院理学研究科の谷口博基准教授らの研究グループは、慶應義塾大学、熊本大学、東京工業大学との共同研究で、チタン石型酸化物の一種であるCaTiSiO5の反強誘電性を実験的に観測することに成功しました。さらに、Siの一部をGeで置換することで、誘電率が著しく増大することを発見しました。

実験結果

研究グループは、CaTiSiO5の多結晶試料を合成し、様々な温度領域での分極測定を試みました。その結果、反強誘電性の根拠となる分極-電場(P-E)二重履歴曲線を観測することに成功しました。また、Siの50%をGeで置換したCaTi(Si0.5Ge0.5)O5において、広い温度領域にわたる著しい誘電率の増大を見出しました。

透過型電子顕微鏡観察の結果、CaTi(Si0.5Ge0.5)O5において、極性を有するナノスケールの領域が局所的に発生していることを確認しました。これまでの理解では、反強誘電体中では極性の領域が生じないとされていましたが、今回の研究では、反強誘電体においてもドメイン壁近傍では局所的に極性の領域が発生することを示しました。

意義と今後の展望

今回の研究成果は、誘電体の基礎的な理解を進めるとともに、コンデンサの高性能化に向けた新たな誘電体材料の開発を大きく加速することが期待されます。

この成果は、誘電体に関する従来の理解を更新するだけでなく、新規反強誘電体開発の加速を通して、パワーエレクトロニクスやエネルギー回生、パルスパワーなどの技術革新につながる可能性があります。

まとめ

名古屋大学の研究グループが新しい反強誘電体を発見。

チタン石型酸化物CaTiSiO5の反強誘電性を実験的に観測。

Siの一部をGeで置換することで誘電率が増大。

反強誘電体のドメイン壁近傍に極性領域が発生。

高性能コンデンサの開発に新たな指導原理となる可能性。

ハッシュタグ

#名古屋大学 #反強誘電体 #チタン石型酸化物 #高性能コンデンサ #誘電率 #エレクトロニクス #技術革新

参考文献

おすすめ記事

よろしければサポートもよろしくお願いいたします.頂いたサポートは主に今後の書評執筆用のために使わせていただきます!