直近の医師国家試験:診察と手技

医療面接 ☆☆☆☆

・開放型と閉鎖型、解釈モデル、review of systemがよく出ています。

115B2

医療面接において解釈モデルを尋ねる目的として正しいのはどれか。

a 患者の取り違えを防ぐ。

b 患者の訴えの信憑性を評価する。

c 精神疾患をスクリーニングする。

d 医療機関に対する不満を把握する。

e 疾患や診療に対する患者の考えを把握する。

正解はeです。どのようなことを心配しているのか、希望があるのかを聞きます。

113B40 連問の一部

40 歳の女性。動悸を主訴に来院した。

現病歴:2 か月前から動悸を自覚している。当初は、買い物などで荷物を持って 5 分ほど歩くと動悸を感じていた。10 日前から

①家事で少し動いても動悸を感じるようになった。

友人に話したところ、

②病院を受診した方が良いと言われた。

③動悸の性状は、脈が速くなる感じである。

症状は徐々に強くなっていて、このままだとさらに悪化するのではないかと思っている。

④父が脳梗塞になり、心臓の病気が原因と聞いていた。

⑤自分が寝たきりになると家事が十分できなくなるため、心臓の病気を心配している。

その他、軟便がある。また、以前より暑がりになった。体重は最近 2 か月で 3kg 減少した。

既往歴:特になし。職場の健診で心電図異常を指摘されたことはない。

生活歴:夫と小学生の娘との 3 人暮らし。喫煙歴はない。飲酒は週 1 回ビール 350mL/日を 10 年間。仕事は事務職。

家族歴:父親が高血圧症、脳梗塞。母親が脂質異常症。

月経歴:初経 13 歳。周期 28 日型、整。

解釈モデルを示しているのは①〜⑤のうちどれか。

正解は⑤です。何を心配しているかです。

115B34

4 歳の男児。1 週間持続する咳嗽を主訴に母親に連れられて来院した。母親と診 察医との会話を示す。

医師:「今日はどうされましたか」

母親:「咳が 1 週間続いているのできました」

医師:「①症状について詳しく教えてください」

母親:「咳は夜寝ているときと明け方が多いです。日中はあまり出ていません。咳とともに胸のあたりがゼーゼーいっている感じがします」

医師:「②熱や鼻汁はありますか」

母親:「ありません」

医師:「③周囲に同じような症状の人はいますか」

母親:「いません」

医師:「④食べ物や薬のアレルギーはありますか」

母親:「卵アレルギーがあります」

医師:「⑤ご両親にアレルギーはありますか」

母親:「私がアトピー性皮膚炎です」

医師:「それでは診察しましょう」

①〜⑤の質問の中で開放型質問はどれか。

正解は①です。Yes/Noで答えられる質問が閉鎖型、そうでないものが開放型です。患者が心配している内容を積極的に話してもらうことで情報を得ます。

115B47 連問の一部

37 歳の女性。全身倦怠感と頭痛を主訴に来院した。

現病歴:半年前から倦怠感を自覚していた。3 か月前から頭痛も出現するようになった。1 か月前からは起きた時にも強い全身倦怠感があるため、仕事を休むようになった。頭痛の程度は軽いが、2 か月前に脇から出てくる自転車に気付かずに接触し、転倒したことがあった。

システムレビューに相当する質問はどれか。

a 「血の繋がった方で、何かご病気をされた方はいますか」

b 「ご自分ではどのような病気を心配されていますか」

c 「これまでに大きな病気をしたことはありますか」

d 「頭痛はどのような痛みですか」

e 「食欲や睡眠はいかがですか」

正解はeです。頭痛以外の諸問題を拾い上げていくものです。

・開放型質問だけでは患者が気にしていないことを聞けません。そこで、患者が気にしていないことを閉鎖型質問で聞くことで診断に近づけていきます。

113B6

医療面接で開放型の質問を用いる利点はどれか。

a 医療面接を短時間で行える。

b システムレビューを省略できる。

c 主訴以外の情報を網羅的に得られる。

d 認知機能障害のある患者でも情報が得られやすい。

e 患者が関心を持っている事項を把握しやすくなる。

正解はeです。

b:システムレビューは患者が気にしていないけど診断に重要な情報を掴む方法です。閉鎖型で聞きます。

112E10

医療面接におけるシステムレビュー〈review of systems〉で正しいのはどれか。 a 時系列に沿って病歴聴取を行う。

b 患者の言葉で既往歴を体系的に話してもらう。

c エビデンスを体系的にまとめて患者に説明する。

d 医療面接の最後に聴取した病歴の要約を述べる。

e 主訴と関係のない症状を含め臓器系統別に病歴を聴取する。

正解はeです。

112B6

解釈モデルを知るための質問として適切でないのはどれか

a「症状をあげていただけますか」

b「どんな治療が必要になるとお考えですか」

c「病気が治ったら生活はどう変わりますか」

d「病気があることでどのようにお困りですか」

e「原因について思い当たることはありませんか」

正解はaです。「患者の気にしていない」ものを聞きます。

受療行動 ☆

・受療行動とは、なぜこの病院を選んだのかというものです。

114B14

膝の疼痛を主訴に来院した患者と医師との会話を以下に示す。

医師「今日はどうされましたか?」

患者「①左の膝が痛いので来ました」

医師「そうですか。もう少し詳しく教えて下さい」

患者「②平らなところを歩いているときはそうでもないのですが、最近、階段で膝が痛くなります」

医師「そうなのですね。ある日急に起こったのでしょうか?」

患者「③いいえ、昨年末くらいからでしょうか。気付いたら階段を使うといつも痛い気がして」

医師「ご心配ですね」

患者「④はい、ひどくなって歩けなくなったら、周りに迷惑をかけるのではないかと心配です」

医師「それで今日はいらしたのですね」

患者「⑤そうです。こちらは評判も良く、家から近いので来ました」

受療行動についての情報はどれか。

正解は⑤です。

腹部診察 ☆☆☆☆

113E44

救急科の研修医が腹部の診察を行う際の対応として適切なのはどれか。

a「腹部の診察は服の上から行います」

b「先に婦人科に診察をしてもらいましょう」

c「診察の前に腹部のCT検査を受けてもらいます」

d「まず私一人で腹部の診察を始めてもよろしいでしょうか」

e「腹部の痛いところから触診しますので,痛む場所を教えてください」

正解はdです。診察前に同意を取ること。いきなり触るのはNGです。

a:服を上げズボンも下げます。ただしタオルをかける、長い時間行わないなどの配慮は必要です。

b:研修医仕事しろ案件

c:身体診察で察しをつけて、必要に応じて画像検査を行います。

e:痛いところは最後です。痛みで腹筋の緊張が亢進すると、痛くない場所でも板状硬になりうるためです。

☆腹部診察の原則

・順番は視診⇨聴診⇨打診⇨触診

・痛みのある部位は最後に診察。触診は痛む場所から遠いところをスタート地点に。

・腹壁の緊張を取るために膝を曲げさせること。

参考

108H6:肝臓の触診は打診に先立って行う⇨× 打診の後に触診です。

103H9:触診は疼痛部から始める⇨× 痛いところは最後です。

115B49 連問の一部

52 歳の男性。腹部膨満感を主訴に来院した。

現病歴:3週前から腹部膨満感を自覚するようになった。食欲はあるがすぐに満腹を感じ、食事摂取量が減っている。腹痛や悪心はない。便通は毎日あり、便の性状は以前と変わっていない。1 か月で体重が 1kg 減少した。

既往歴:特記すべきことはない。 生活歴:会社員で事務職。喫煙歴はない。飲酒は機会飲酒。 家族歴:父が高血圧症。母が糖尿病。

現症:意識は清明。身長 174cm、体重 67kg。体温 36.3°C。脈拍 76/分、整。血圧 124/78mmHg。呼吸数 18/分。SpO2 98%(room air)。眼瞼結膜と眼球結膜に異常を認めない。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部はやや膨隆し、右肋骨弓下に肝を 1cm、左肋骨弓下に脾を 2cm 触知する。臍左側に径 8cm の弾性硬の無痛性腫瘤を触知し、可動性や呼吸性移動や拍動を認めない。両側頸部と鼠径部に径 2~3cm のリンパ節を複数触知する。いずれも弾性硬で可動性があり、 圧痛はない。下腿に浮腫を認めない。

検査所見:尿所見:蛋白(-)、潜血(-)。血液所見:赤血球 452 万、Hb 14.5g/dL、Ht 41%、白血球 7,200(好中球 68%、好酸球 2%、好塩基球 0%、単球 4%、リンパ球 26%)、血小板 37 万。血液生化学所見:総蛋白 6.5g/dL、アルブミン4.0g/dL、 総 ビリルビン 0.3mg/dL、AST 18U/L、ALT 16U/L、LD 765U/L(基準 120~245)、ALP 221U/L(基準 115~359)、γ-GT 28U/L(基準 8~ 50)、尿素窒素 32mg/dL、クレアチニン 0.6mg/dL、血糖 98mg/dL、CEA 3ng/mL(基準 5以下)、CA19-9 12U/mL(基準 37 以下)。免疫血清学所見: CRP 0.1mg/dL、可溶性 IL-2 受容体 5,920U/mL(基準 157~474)。

この患者でみられる身体所見はどれか。

a 反跳痛

b 腸雑音の亢進

c 腹壁静脈の怒張

d Traube 三角の濁音

e 肋骨脊柱角の叩打痛

正解はdです。脾腫があるためTraube三角の濁音を聴取します。

a:腹膜刺激徴候です。

b:腸閉塞などで聴取します。

c:門脈圧亢進で見られるメデューサの頭、下大静脈閉塞(Budd -Chiari)で見られる上行性の怒張が有名です。

e:尿路結石や腎盂腎炎、胆嚢炎などで見られます。

☆Traubeの三角

・左第6肋骨、左前腋窩線、左肋骨弓下縁で構成される三角形。

・脾臓の打診を行う場所。

・脾臓の診察は右側臥位で行います。

・正常では打診にて鼓音(高音)を呈する。

・脾腫や腹水貯留のある場合は濁音を呈する。

参考

113E14:高度な門脈圧亢進を伴う肝硬変患者でTraube三角の濁音⇨正しいです。

114E11

触診による腹膜刺激徴候の確認で誤っているのはどれか。

a 患者の表情に注意する。

b 自発痛がない部位から始める。

c 打診で痛みを訴える部位には慎重に行う。

d 腹膜刺激が顕著な部位の触診は必要最小限にする。

e 反跳痛〈rebound tenderness〉は手掌全体で押さえて確認する。

正解はeです。反跳痛は指先数本をゆっくり押しつけた後、急に力を抜いて確かめます。

a:正しいです。患者の反応を見ます。

b:正しいです。既に述べました。

c:「慎重に」の意味が分かりにくいですが、雑にやるものではありません。

d:痛むため必要最低限です。

113B13

疾患と腹部診察所見の組合せで正しいのはどれか。

a 肝膿瘍 ー 叩打痛

b 胆嚢炎 ー 脾腫大

c 膵尾部癌 ー 胆嚢触知

d 腹部大動脈瘤 ー 腹壁静脈怒張

e Krukenberg 腫瘍 ー 拍動触知

正解はaです。膿瘍で炎症が起こっているため、その部分は叩くと痛いです。

b:胆嚢炎ではMurphy徴候(右季肋部を押しながら深呼吸させると息が途中で止まる)が代表的。

c:無痛性胆嚢腫大はCourvoisier徴候です。これは膵頭部癌で陽性です。

d:腹部大動脈瘤では聴診で血管雑音(bruit)を聴取します。(腎動脈狭窄などでも)

e:拍動を触知するのは動脈を触知している時です(後述する波動とは別)。Krukenberg腫瘍は卵巣に転移した腫瘍のため、拍動はありません。

113B8

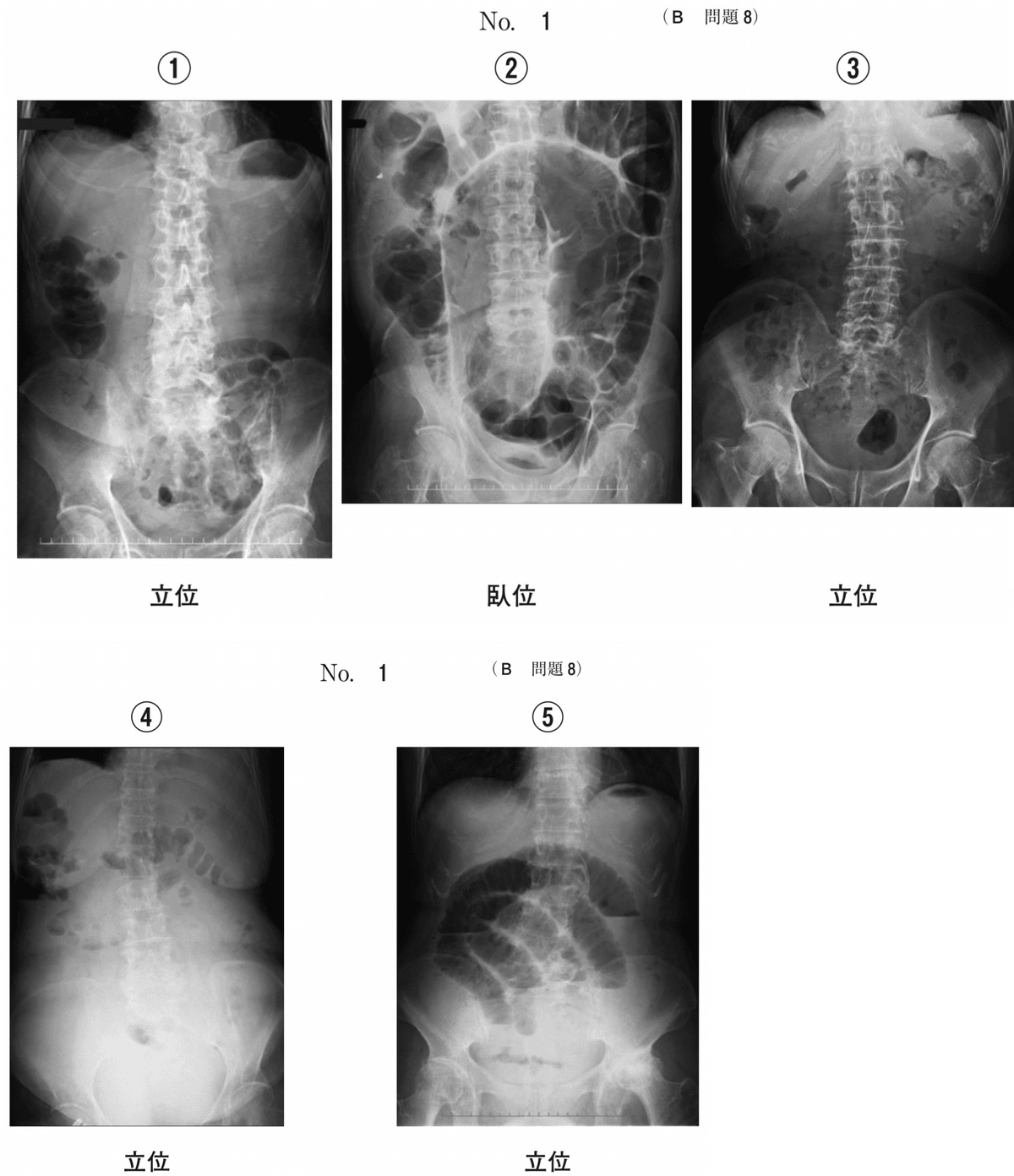

腹部エックス線写真(①〜⑤)を別に示す。 腹部の診察で波動が認められると考えられるのはどれか。

正解は④です。

・腹部診察の波動は腹水を示唆します。

・水はX線で白くうつるため、腹部が全体的に真っ白な④を選びます。

≪注≫腹水が少量である場合はDouglas窩(男性なら直腸膀胱窩)や右横隔膜下腔を見ます。これらに腹水は貯留しやすいです。

①:横行結腸以降にガス像がありません。腸閉塞の可能性があります(身体所見や病歴も参考に)

②:coffee bean signであり、S状結腸捻転を考えます。

③:特に異常はありません。

⑤:niveauがあり、イレウスを示唆します。腸管内の水面が見えているため、身体診察では振水音が見られることが示唆されます(109H13の問題)

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?