2024年春闘の労働組合側主張に対するいくつかの疑問に対して

2024年3月1日

一般社団法人成果配分調査会代表理事 浅井茂利

<情報のご利用に際してのご注意>

本稿の内容および執筆者の肩書は、原稿執筆当時のものです。

当会(一般社団法人成果配分調査会)は、提供する情報の内容に関し万全を期しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。この情報を利用したことにより利用者が被ったいかなる損害についても、当会および執筆者は一切責任を負いかねます。

なお、本稿の掲載内容を引用する際は、一般社団法人成果配分調査会によるものであることを明記してください。

連絡先:info@seikahaibun.org

2024年春闘における労働組合側の主張に対し、いくつかの疑問が呈されていますので、これについて解説したいと思います。

企業にとって固定的な支出増であるベースアップを行うことは困難ではないか?

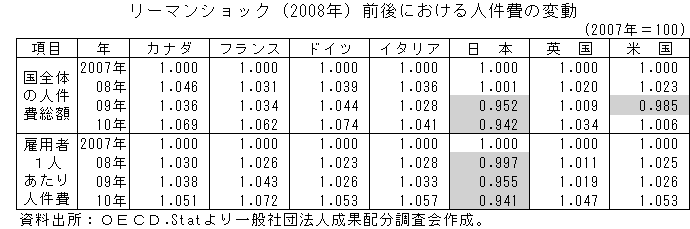

人件費は企業にとって固定費ということになりますが、日本の場合、所定外賃金や一時金の割合が大きく、きわめて変動的です。たとえば2008年のリーマンショック前後における人件費の変動の状況を、主要先進7か国で国際比較してみると、

*リーマンショック前の2007年と、リーマンショック後の2009年とを比較して、国全体の人件費総額が減少したのは、日本と米国の2カ国だけ。しかも日本の減少率は米国の3倍以上

*同じく2007年と2009年との比較で、雇用者1人あたりの人件費が減少しているのは、日本だけ

*2010年になっても、国全体の人件費総額が減り続けたのは日本だけ

という状況にありました。日本の人件費が下方に変動的であることは明らかで、こうした過度な柔軟性が、リーマンショックによる打撃をより深刻にした可能性があることにも留意する必要があります。

1990年代後半以降、企業は人件費の抑制・変動費化を進めてきましたが、それがデフレを助長し、わが国企業の競争力の弱体化を招いてきたことは否定できません。人件費は継続的に増加していくものという前提に立って企業経営を行っていくことこそが、わが国産業・企業の復活につながっていくものと思われます。

政府から「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が示されていると言っても、発注企業が人件費上昇の価格転嫁を受け入れてくれるという確証が得られなければ、ベースアップ回答を行うことは困難ではないか?

まず第一に、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」では、

*発注者は、受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた場合には、協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁を求められたことを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱いをしないこと。持続的な賃上げの実現の観点から、受注者が過去に引き上げた賃金分の転嫁だけでなく、今後賃金を引き上げるために必要な分の転嫁についても同様に、協議のテーブルにつく。

*発注者が、労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合は、公表資料(最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など)に基づくものとし、受注者が公表資料を用いて提示して希望する価格については、これを合理的な根拠があるものとして尊重し、これを満額受け入れない場合には、その根拠や合理的な理由を説明すること。

*労務費上昇の理由の説明や根拠資料について、公表資料に基づくものが提出されているにもかかわらず、発注者がこれに加えて詳細なものや受注者のコスト構造に関わる内部情報まで求め、これらが示されないことにより明示的に協議することなく取引価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用又は下請代金法上の買いたたきとして問題となるおそれがある。

とされていますから、これ以上の確証はありません。

注文を同業他社に奪われるのでは、という危惧があるかもしれませんが、同業他社も人件費の上昇を価格転嫁しなくてはなりません。もし物価上昇の下でも人件費を増やしていない同業他社があるとすれば、それは、ブラック企業であると判断せざるをえず、そうした企業はさまざまな問題点を抱えているものと思われ、発注者にとって取引を行うことは高リスクとなりますから、(発注者もブラック企業でない限りは)乗り換えられる可能性は高くありません。

また、人件費が上昇しても、価格転嫁の必要性のない同業他社があるかもしれません。手をこまねいていれば、そうした企業には、早晩、注文を奪われることになりますから、これを防止するためには、従業員のエンゲージメント、モチベーションを高めて生産性の向上を図り、無駄な出費の削減を行っていかなくてはなりません。従業員の賃金水準の抜本的な引き上げなしに、こうした収益構造の強化を実現することは不可能です。

物価上昇をカバーするベースアップを行っても、それが価格転嫁されてまた物価が上昇すれば、消費者としては、同じことになってしまうのではないか?

物価上昇をカバーするベースアップを行って、それによってまた物価が上昇するというのであれば、物価上昇をカバーするベースアップを継続的に行っていけばよいだけです。物価上昇が物価上昇を呼んでハイパーインフレとなっては困りますが、もともと、ハイパーインフレになるかどうかは、人件費などコスト要因ではなく、金融政策次第です。

また、わが国における売上高人件費比率はおおむね12%程度ですから、物価上昇率3%をカバーするべースアップによる人件費増は売上高の0.4%以下、すなわち、物価上昇率3%をカバーするべースアップを行っても、それによって企業が価格を引き上げる必要性としては0.4%以下しかない、ということになります。この点からも、物価上昇をカバーするベースアップがハイパーインフレの要因とならないことは明らかです。

もし物価上昇をカバーするベースアップを行わないとすれば、資源・エネルギー価格の高騰などによる影響を、企業は、従業員の生活水準を引き下げることによって吸収するということになり、適切でないことは明白です。

「2024年春闘想定問答集(3)物価」で触れているように、消費者物価上昇率とGDPギャップとの関係を見ると、「インフレでもデフレでもない状態」、すなわち消費者物価上昇率がゼロ%の状態では、GDPギャップがマイナスであるということがわかります。GDPギャップは、わが国の潜在的な供給力に対する実際の需要の比率を表したもので、これがマイナスになっているということは、需要不足・供給力過剰の状態であることを意味します。需給バランスのとれた経済のためには、

*2%程度の物価上昇を目標とし、これを実現していくこと

*少なくとも、物価上昇をカバーするベースアップを行っていくことにより、消費者の実質的な購買力を維持していくこと

が不可欠です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?