オガサワラヒメミズナギドリが洋上で見られるようになった頃のはなし

オガサワラヒメミズナギドリについて

つい最近に新種記載された日本産鳥類が、このBryan's Shearwater(オガサワラヒメミズナギドリ)です。1963年にハワイのミッドウェーで収集されていた標本をもとに、2011年に記載論文が発表され、新種として認められました(Pyle et al. 2011)。日本では、1997年から2011年の間に小笠原諸島の島々で収集されていた6個体の標本が、本種であることが確認されています(Kawakami et al. 2012)。また、2015年には小笠原諸島東島で、上陸している10個体と、抱卵中の1個体が確認され、世界で唯一本種の繁殖が確認された場所となりました(森林総合研究所 2015)。

小笠原諸島父島のすぐそばに浮かぶ無人島"東島" (2019/4/11撮影)

本種の個体数について確かなことは分かっていませんが、繁殖に参加できる成熟した個体が50-249と推定されています。IUCNが公表しているレッドリスト(IUCN 2019)及び環境省が公表しているレッドリスト(環境省 2019)のどちらにおいても、最も絶滅に近いランクに当てはめられており、非常に希少な海鳥であることが分かります。

洋上での観察事例

その個体数の少なさから、確実に観察できる方法もなく、世界的にみても観察難易度のかなり高い、バードウォッチャー憧れの海鳥といえるでしょう。現在までにある洋上での観察記録のほとんどは、東京から小笠原諸島父島への航路上でのものです。それでも、その航路上で必ず見られるというものではなく、観察されている数は、多い年でも年間で10個体未満程度でしょう。

ただ、少ないながらも、最近は普通に観察記録のある本種ですが、最初に洋上で見られ始めた頃はどういう状況だったのだろうか?バードウォチャーたちはその存在に気が付くことができていたんだろうか?

本種が新種記載される前から海鳥を見ていた旦那さんから、本種(もしくは本種と思わしき鳥)が野外で見られ始めるようになった頃のはなしを聞くことができたので、まとめてみました。

2005年のはじめ、小笠原自然文化研究所のブログ「今日のレスキュー」に、小笠原諸島父島で保護されその後死亡した、とあるヒメミズナギドリの画像が掲載されました。下尾筒が黒いことや、計測値がLittle Shearwater (和名:ヒメミズナギドリ、学名:Puffinus assimilis)とは異なっていたことから、話題になっていたようです。しかし、当時はセグロミズナギドリやヒメミズナギドリの仲間の分類はまだあまり整理されておらず、どこかにまだ見つかっていない、このようなタイプのヒメミズナギドリも存在するのかもしれない…というように考える人もいたそうです。

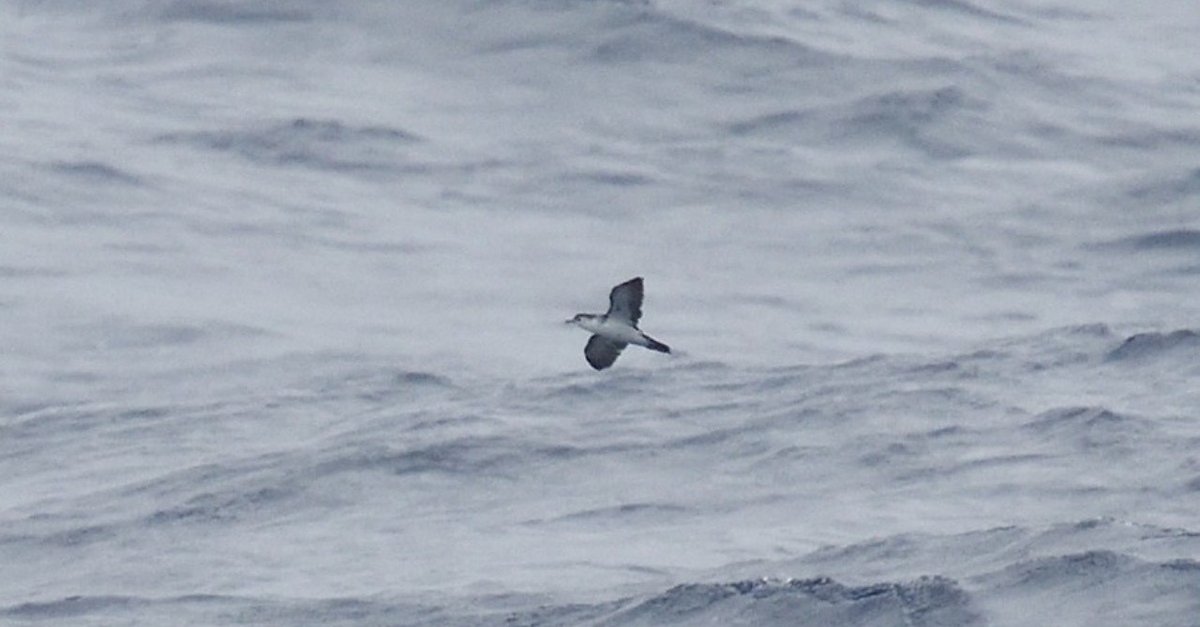

2009年9月、硫黄島クルーズを終え、父島から東京へ戻る途中のおがさわら丸上の旦那さんは、聟島沖で遠方を飛翔するBannerman's Shearwater(オガサワラミズナギドリ)?と思われる鳥を見つけたそうです。遠方であったため、ハッキリとはわからなかっものの、体型の丸っこさに違和感を感じ、写真撮ってみると、顔が白くてびっくり仰天!だったとか。そのあと同様の特徴を持つ鳥が立て続けに4羽出現し、いきなり合計5羽のオガサワラヒメミズナギトリを観察できたようです。

2009年9月15日16時ごろ 最初に出現した個体

噂のヒメミズナギドリを見てしまった…!という興奮はあったものの、いちバードウォッチャーだけでは、それが北半球に生息する未記載種のミズナギドリなのか、ヒメミズナギドリの未知のタイプが迷行してきているのか、知る術もなく、モヤモヤしたまま過ごしていたそうです。

そして、冒頭に示した通り、2011年に新種記載され、2014年には小笠原で収集されていた標本も同一の種であることが確かめられると、未知なる鳥を観察できた喜びがじわじわと湧いてきたとのこと。

ちなみに、2009年以前の野外でのはっきりした記録は分かりませんが、2007年に、顔が白いオガサワラミズナギドリ(当時の分類ではセグロミズナギドリ)を見たというブログ記事も存在します。

ヒメミズナギドリ?は参考記録。行動はセグロミズナギドリと同様に早いはばたきと滑空を繰り返していた。しかし、顔が明らかに白く、翼下面に黒い縁取りが見えなかった。識別には海鳥識別ハンドブックを参照した。本当に、この2つの特徴だけでヒメミズナギドリにしていいのかは僕にはわかりません。ただ、4人ともの見た感想はセグロミズナギドリなんだけど「顔が白い」であった。

引用元:石山大のフィールドノート

(なお、これは私たちが把握できている範囲での話です。もし他にも本種の野外での記録をご存知でしたら、教えて頂ければ幸いです。)

バードウォッチャーとオガサワラヒメミズナギドリ

野外での識別では、顔が白く体サイズが小さければヒメミズナギドリの仲間かと感じるものですが、オーストラリアからニュージーランド周辺に生息するLittle Shearwater(学名:Puffinus assimilis)や北大西洋に生息するBarolo Shearwater(学名:Puffinus baroli)、そして小笠原に生息するBryan's Shearwater(学名:Puffinus bryani)は系統学的にはそれぞれに関係が薄いことが明らかになっています(Pyle et al. 2011、Kawakami et al. 2018)。オガサワラヒメミズナギドリは独自の進化を遂げた、分類学的にも重要な種であると言えるでしょう。しかしその生息状況については、不明な点も多い上、繁殖地から脅威となる外来種は除去されたものの、推定個体数はかなり少なく、決して楽観視できる状況ではないと思います。

オーストラリアからニュージーランド周辺に生息するLittle Shearwater

(2017/11/26撮影)

このように貴重で希少な海鳥であるオガサワラヒメミズナギドリが、日本の周りに生息していると明らかになったことは、非常にエキサイティングな素晴らしいニュースであることは間違いありません。世界中のバードウォチャー憧れのこの鳥が今後も命を繋いでいけるように、いちバードウォッチャーができることは、この鳥に関する関心を高め、動向を見守り、洋上での記録を取り続けることではないかと思います。

引用文献

石山大のフィールドノート. 07/03/31. 電信山遊歩道、小笠原航路

http://www.daimode.info/home/archives/2644/ (確認日:2020-02-25)

IUCN 2019. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-3.

http://www.iucnredlist.org. (確認日:2020-02-25)

環境省レッドリスト2019.

http://www.env.go.jp/press/106383.html (確認日:2020-02-25)

Kawakami, K., Eda, M., Horikoshi, K., Suzuki, H., Chiba, H. & Hiraoka, T. 2012. Bryan’s Shearwaters have survived on the Bonin Islands, Northwestern Pacific. Condor 114: 507–512.

Kawakami, K., Eda, M., Izumi, H., Horikoshi, K., Suzuki, H. 2018. Phylogenetic position of endangered Puffinus lherminieri bannermani. Ornithol Sci. 17: 11-18.

小笠原自然文化研究所. 今日のレスキュー05/01/08. 迎春 小型ミズナギドリ保護

http://www.ogasawara.or.jp/topic/?cat=3&paged=2 (確認日:2020-02-25)

Pyle, P. , A. J. Welch , R. C. Fleischer. 2011. A new species of shearwater (Puffinus) recorded from Midway Atoll, northwestern Hawaiian Islands. Condor 113 : 518 – 527.

森林総合研究所. 2015. プレスリリース記事:ついに発見!オガサワラヒメミズナギドリの営巣地―謎の希少鳥類は、小笠原の国有林に生き残っていた―

https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2015/20150324/index.html (確認日:2020-02-25)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?