ACT.101『障壁!?』

アルプスの朝を出て

ファミリーマートでの菓子パン朝食を食べ終え、そろそろかとバスの乗車に向かって笛吹市を再び歩き出す。

来た道を戻って、早くなってしまうが甲府への後戻りだ。滞在時間は1時間にもならなかった感じではあるが、自分感想としては

「こんな綺麗な場所にバス1本で来れたのだから良い成果であった」

というモノだろうか。

バスの時間にも大きく余裕が取れたので、個人的には満足して甲府に戻る気持ちが出来上がった。

写真は前回記事の参照で、石和温泉からバスに乗車しての目的地であった日本システムウェアの富士急行5700形…もとい小田急2200形である。

観察も食事も終わったので、あとは山を下るだけだ。

写真のように、この日の笛吹市は雲1つない快晴の空、そして気候も春を迎えるに最高の気温と空気であった。まさしく『春爛漫』といった状況である。

しかし、そんな中で温まった自分のメンタルを破壊する出来事に遭遇したのであった…

ハプニング!!?

再び、富士急行バスのバス停に到着した。

富士急行バスのバスは、甲府駅から富士急ハイランドを経由して最終的には富士山駅まで向かうバスである。甲府駅から直通利用、乗り換え無しで山梨県のアクティビティスポット、富士急ハイランドに行けるとあってバスの料金は高額に付くが多くの利用客がいるバスだ。

そんなバスで、自分は石和温泉駅から笛吹市の中腹部で下車し、少しだけの朝の時間を堪能した。

さて、あとは下山…という時にハプニングである。

少しバス停が見つけにくかったのは仕方ない。

そんな中、無事に到着したのは良いがここで問題発生だ。

時間に間に合わせたのに、バスが来ないのである。

写真は、往路に乗車したバスの写真の使い回しになるがいくら待てどもバスがやって来る気配がない。

目を凝らせど、バス停の前を通過していくのは地元の生活住民ばかりだ。時々、トラックが通過し勇ましいディーゼル音を響かせていく。

「えぇ…?時刻表見間違えたかぁ…?確かに平日と休日は違うけどさぁ…」

バス会社に苛立ちの電話を入れたり、抗議をする気にもならない。こうして来ると、自分の中には『不安』の霧が一点に立ち込めるだけだ。

「あぁ…自分も時間に間に合わせる努力しなきゃな…」

何か神様には

「待たせる側ってのは、常々こんな気持ちになってあなたを待ち侘びているんですよ」

と反面教師で教えられているような気がする。

先ほどまでアルプスの麗かな朝の陽射しを受けて気持ちが絆された自分に、いきなり陰りが見えた。幸先の悪いハプニングだった。

画像は日本システムウェアの使い回しです

そのまま、山梨ナンバーや富士山ナンバーの車を見てボンヤリするのも疲れてきたのでバス停の付け根のコンクリート部分に着座して文庫本を広げた。

完全に不安が消えたわけではない…のだが、こうでもしていないと自分は落ち着かない。

あまりにも鬱屈とした気持ちで、最早バスが何処かで事故を起こしたり煽り運転の被害などに遭っていない事を祈りつつの暇つぶしであった。

一定だけ読み終え、再び往路にバスを下車した方向を眺める。

「っはぁ…大丈夫なんかいな?」

何分ほどの遅れだったろうか。

遠目に、京都でも見慣れた吊り目の箱形車体の車が見えた。

「バス来たぁぁぁ!!」

バスの待機中には少しだけ周辺の散策などもして暇でも持て余そうかと考えてもいたが、そうした事をせず、バスを信用して待機したのは正解だった。

もうこの時点で不安は振り払われた。あとは安心して甲府方面に降りるだけだ。

笛吹市は下黒駒から、甲府駅行きのバスに乗車する。

この先、JRと接続しているバス停は往路のバスに乗車した時の『石和温泉駅前』・『酒折駅前』。そして終点となる『甲府駅』である。

この時点では、待ち時間ばかり気にしていて何処で降車するかを決めていなかった。

「ま、眠いし車内で体力温存して終点まで乗車するか…」

乗車したバス、訪日外国人や地元の生活乗客たちを見ながら何となく考え、余裕を思い安堵しながらバスの座席に座る。

ここまでくれば、あとは来た道を帰るだけだ。

そしていよいよ、JRでの旅路が始まる。

甲斐の功労者

来た道をそのまま戻る形で、自分は富士急行バスに揺られてそのまま下った。

石和温泉、酒折ではトロッとした眠気に誘われており、窓にもたれてウトウトしていた。

気づいたらもう甲府駅である。

「あ、福祉運賃で…」

手帳を見せ、運転士とやり取りを交わす。

半額になったバス運賃を支払って、甲府駅に下車した。

甲府では多くの観光客が銅像を撮影している。

山梨といえばこの人、武田信玄の銅像だ。

丁度、桜も開花しており良い春らしさの盛る写真となった。

甲府駅に鎮座するこの武田信玄の銅像。

甲府の象徴となっているこの像は、昭和44年の4月12日…信玄の命日に合わせて設置されたのである。

ちなみに、信玄の墓は塩山の恵林寺という場所にあるのだとか。

脇の桜と合わせ、春の訪れを感じた。

今年最初の桜は、旅先の山梨で見たということになる。

そんな銅像として鎮座し、現在も甲府の街並みを見守り続ける武田信玄は

『何をした人なのか』

を改めて覗いてみる。歴史の授業がしっくり来なかった、鬱屈だった人には少々辛い記憶を起こすかもしれないが…

武田信玄は大永元年に山梨県で生まれた。21歳の若さで国主になると、国の統治と一緒に治水工事・農業などに力を投じた。

また、戦の強さは現在でも語り継がれるほどの手腕を残している。その強さは、『甲斐国に一度も敵を入れなかった』とされている程の実力だ。

現在の山梨を始め、その範囲は長野県・静岡県・愛知県・群馬県の範囲(現在の都道府県に置換えて)までを統治した。

そんな戦名人の武田信玄だったが、山梨に大きな功績を残している。

その1つが三分一湧水である。

八ヶ岳の麓に水を届け、水争いをしていた集落に水を均等に行き渡らせるように水路を工夫した施作である。

また、信玄堤と言われる堤防を築いて釜無川の氾濫を防いだ。17年の歳月を投じて行われた大工事であった。

そして、甲州金と呼ばれる貨幣を甲斐国内で発行した。この貨幣は江戸幕府での貨幣価値の基礎となり、四進法という制度を使っている。この貨幣制度は、日本初だったという話であるが…

こうした武田信玄の功績は、改めて人物を眺めてみるとその深さ、先見の明…などがよくわかる。

石和温泉での発車メロディの話に少々逆戻りとなるが、信玄の活躍の様は昭和31年の三橋美智也による詩吟を混ぜた歌、『武田節』でも歌われている。

今日はそんな三橋美智也の歌う『武田節』の歌い出しのように甲斐の山々が抜群に美しく陽に映えた最高の1日である。

写真は、そんな信玄と寄り添うようにして咲き誇る今年初の桜である。

多難な始まりである令和6年であるが、桜の輝きはいつまでも変わらず、いつまでもその場に凛と佇んでいるのであった。なんだか個人的にマ◯ケンサンバっぽい撮影…

何回かこの記事内では記しているように、山梨県には2つのバスが活躍し、山梨に於ける県民の足として力を尽くしている。

その1つがこの『山梨交通』のバスだ。

既視感を感じる方がいるかも…だろうが、このバスは関東方面で営業している『国際興業』のバスと全く同一の姿をしているのであった。

但し、そんな国際興業グループからは平成26年に脱退をしており、現在は完全な独立事業会社として活躍している。

写真のバスはキュービックに近い車両ではあるものの、兄弟車としての血縁?を持ついすゞのジャーニーという車種のバスである。

平成4年式の車両であり、表示幕が示すように韮崎を中心に活躍しているとの事だ。

こうしたバスも、東京や大阪の都心では見かけなくなった。

バスに関しての知識は浅いながら。そして思う事は少ないまでも、『平成初期の乗り物』としてついつい写真に収めたくなるばかりである。

車両の前にかざされた『うしろのり 自由乗降』の看板もまた、年季を感じさせるものだ。

さて、甲府からどうやって動くとしようか。

実は午前、午後共に活動する場所だけは考えており、実際には『何処をどういう順番で移動するか』を決めていないだけであった。

そうした中で、一旦は甲府駅に入って電車を見つつ考えるとしよう。

再び駅前のエスカレーターを上って改札口に向かう。ガラス張りの駅員が駐在するカウンターに向かい

「すいません、今日の分をお願いします…」

と告げて入場。3日目が入鋏され、山梨県を回る本格的な旅路の始まりだ。

そのまま甲府駅を進んでいく。

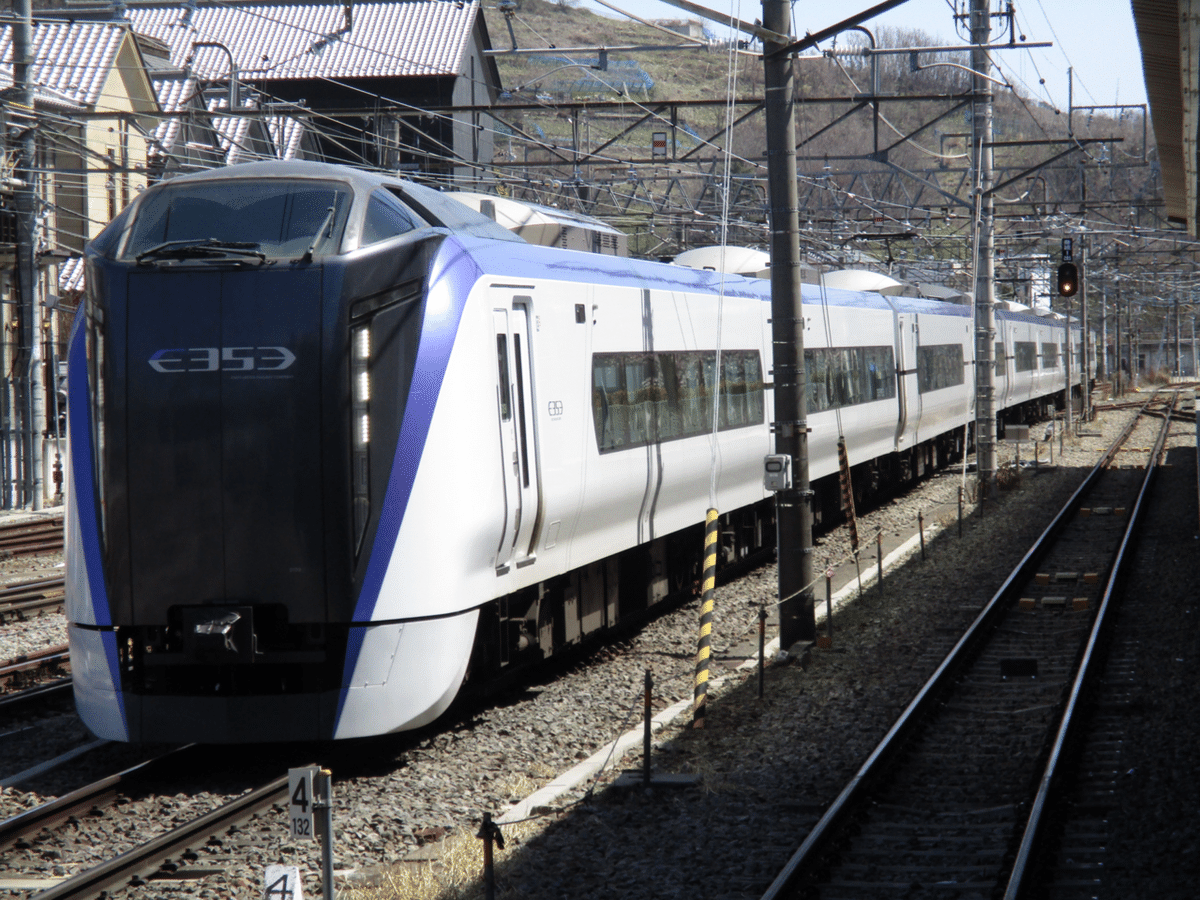

写真は、特急列車の接近放送に気がついて撮影した甲府駅に停車する特急列車の写真である。

この時点でも側面が綺麗な順光線。

変わらない天気の良さ、甲府盆地の自然が豊かな光景を想像しつつ、今日最初の列車に乗車する。

え?戻って…?あぁぁ!!

山梨滞在初日の移動は、いきなり身延線であった。宿泊は中央本線沿いであったのを考えると、即座に大阪方面に戻って旅を切り上げそうな勢いである。

身延線に乗車し、中央本線沿いの金手を過ぎて駅を順番に再び身延線を富士方面に戻り、南甲府で下車する。

南甲府までは地元の利用客もかなり多く乗車しており、まさしく盛況の車内といった具合であった。改めて身延線の築く『甲府への貢献』が思い起こされる。

甲府から南甲府までの乗車は、携えた文庫本を読みつつの移動であった。文庫本はミステリー系の内容。読みつつ、展開が気になって駅に到着する時間が惜しくなるのであった。

南甲府で下車した時の光景。

この駅では甲府方面の列車と富士方面の列車が交錯し、単線区間で互いの行き違いを実施する。

晴天の中を行き違う313系電車。山梨県とはいえ、車両がJR東海というだけで何処か東海地区にワープしたような感覚になるのだから不思議なものだ。

名古屋などでも聴き慣れている誘導チャイムを鳴らして、313系はそれぞれの方向に向かっていった。

そして、写真撮影もして思ったところなのだが、ホームに坂の付いているところが何となくTVアニメ『ゆるキャン△』を想起させる。

しかし、似ているというだけなので全く実際は違う。『ゆるキャン△』は甲斐常葉駅なのであった…

乗車した列車はそのまま南甲府の分岐を抜けて住宅街の中を貫く線路を行き、そのまま山梨県側の折り返し駅である鰍沢口に向かって歩んでいく。

その後ろ姿をじっくり見ていると、どうも

「遠い場所に来たものだ…」

と心の温まる感じがする。暑さの中、蜃気楼に消える姿を見送って改札に出る。

構内踏切から撮影した313系の写真。

山梨に向かう際、富士からの身延線乗車の中でも記したがこの地域を走行する313系は車両前頭部にもパンタグラフを装着している。

そのおかげで顔の印象が少し異なってくるのが特徴的な形態だ。身延線の他に、御殿場線でも同一の車両が活躍している。また、2両編成という身軽な編成美を活かして6両編成などの増結助っ人にも駆り出されるのだ。

そんな感じで。

構内踏切で甲府に向かう313系のバックショットを撮影し、線路を越えて改札を出る。

下車印も貰い、あとは目的地を目指して進んでいくだけだ。

少し甲府の中心を離れるだけで、ここまで町は変化するものかと思わされる。

南甲府の駅はどっしりと構えている大きな駅舎で、駅員も駐在していたが駅前は小さなロータリーがあり、その先には住宅街、工業関係の建造物

が広がっている。ポツンと身延線の線路が甲府の生活圏に寄り添い、町の光景としてアクセントを添えているような雰囲気だった。

そのまま身延線を跨ぐ踏切を探す。踏切を跨いで、駅の反対に行った先に目的地があるのだ。

身延線を跨ぐ踏切発見。

この踏切で南甲府の駅周辺は分割されているようなイメージである。というか踏切名が北大路なのは京都市民として触れない方が良いか??

踏切を跨ぎ、途中に道路工事で生活道路が狭くなっている場所があった。手信号役を務めている中年男性に

「どっち側?」

と聞かれたので

「こっちに行きたくて」

と方向を指して答える。

「歩行者とおりまーす。」

と通る声で案内がなされ、道が開けたのであった。

この後、身延線の踏切を渡って少しだけ道に迷ってしまう。

「あれ…どっちだ…?」

目的地らしき場所に到着したが、どうにも自信がない。

「あぁ、こっちか?」

どうにか近くまで行けそうだ。

そして、ある場所に出たのである。

ここが南甲府での目的地であった。

工場近くの存在を

南甲府の駅周辺。

甲府倉庫という町工場のような建物がある。実際にはどういった会社か全く知らないが、周辺には自動車の整備工場などもあり、工業系の活気が濃い場所であった。

さて。そんな中に小さな保存車両が滞在している。

加藤産業製の6.5トン機関車だ。

姿はかなり小さい。

大きく突き出した自動連結器が特徴的で、ガッチリと固い握手をするような手つきに見えるのが特徴的だ。

車両には簡易的な屋根が被せられ、さながら倉庫のガレージのような存在になっている。

車両を縦で撮影する。

正面から…の記録の代替として見てくだされば幸いだ。

尾灯付近の板も車体色として茶色く塗り込まれ、その姿はさながらウルトラマンに登場する『バルタン星人』のようにも見える。

前照灯は1灯の据え付けられたような格好になっており、小さく主張している。

車両の前面からは連結器のテコも見え、車両の小柄さを体感出来る目線である。

車両の後方に回ってみるとしよう。

後方に回り込むと、突き出た形とは逆にのっぺりした顔をしている。

こちらも連結器が主張するのは変わらずといったところで、影に見えて分かりづらいが握力はしっかりと感じられそうな連結器だ。

こちら側にも前照灯が装着されているのだが、こちらは学校の校舎にかけられた時計のように窓上部に装着されている。

尾灯は運転台の下部だ。

L字のような形状で小柄な車体を維持し、その小ささから車両基地内や貨物駅での入換に従事した。

謎ばかりが現れる車両

この車両近辺には、説明書きがない。

公園の蒸気機関車などには、所属歴や走行距離、機関車の基礎スペックなどを記した看板が建っている。

何となく観察していると、何処かミステリアスな感じも漂わせているように感じるだろう。

そう。この感じを味わうのも保存車の楽しみなのだ。自分で

「どうしてここに残されたのだろう」

と考察してみるのがかなり面白い。

情報として記されている…判別が可能なのはこの表記だけだ。

速度や牽引可能両数などを記した文字の下には、会社の社紋のようなマークが記されている。そして、会社名(この保存場所の名前)である甲府倉庫の文字が刻まれている。

車両は小さな台車を履いている。

赤く色差しをされており、少しだけ小洒落た感じにアクセントが入っているのが特徴といったところだろうか。

がっしりとした連結器の特徴的な姿を再び拝んで、甲府倉庫を離脱する。

この場所は、南甲府周辺に保存車両が…というルポをSNS上で発見して訪れた車両であったが、甲府周辺の保存車を探している自分には良い朗報だったのである。

そのまま来た道を戻り、そして手信号を行っている道路工事の場所を通過し、南甲府の駅に戻った。

一息ついて

南甲府の駅に、少し小走りに戻った。

この時間帯、昼間に甲府方面に戻る列車の目標を定めていたので何とか間に合った格好になる。

無事に目標としていた列車に乗車して、甲府に戻ろう。

自分としては昼間の一息程度に考えていた保存車だったので、このまま甲府に戻れば昼食も兼ねた次の行き先を定める時間となる。

相変わらずの晴天が体に染みる。

春とは思えぬ暑さが身を伝う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?