石油業界ってなんぞや

石油価格が大暴落!!

そもそも石油産業ってなんなの?

石油価格って何が変動要因なの?

そんな感じのことを緩めに解説します〜

この記事では「石油」は広義に解釈して天然ガスを含んで考えます。

「天然ガスと石油ってホントはどう違うの??」という方はコチラ。

《石油産業の特徴》

前提として、世界中の石油産業は2つの特徴を有しています。

①連産品産業

②装置産業

なんだか漢字が並んでんなーって感じですが、読んで字の如くですので簡単に見てみましょう〜

①連産品産業

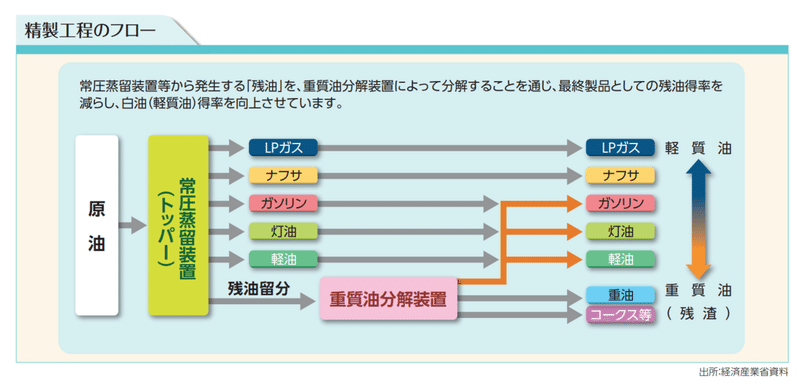

石油製品は蒸留という方法によって「原油」を精製して作られています。

原油を精製すると、ガソリン、軽油、アスファルト…等の各石油製品が必ず同時に生産されます。

→「ガソリンだけ欲しい!」の様に、

特定の石油製品のみを生産することはできない!

この様に、ある生産工程から複数の製品が生産される製品を「連産品」と呼びます。(製品毎の明確な製造原価を求めることはなかなか難しいです。)

もっと知りたい!石油のQ&A 7頁 石油連盟

②装置産業

石油産業は、同種製品を大量かつ反復継続的に生産するための、大規模製造設備が必要な装置産業です。

要するに、多額の設備投資が必要になり、大きな有形固定資産を有することになります。

○石油の「埋蔵量」ってなんやねん

石油や天然ガスは有限の資源です。地球上に残りどれくらいの石油があるのか、どれほど採掘可能なのかという問題は全世界の注目する処です。

そして「どれくらい石油があるのか」を埋蔵量と言います。

その時、何を以て「石油がある」と言えるかによって、埋蔵量の種類が異なります。大枠は以下3つです。

・原始埋蔵量:地下に存在していることが判明している原油の量

※ただし技術、経済的側面から採油可能とは限らない。

・確認埋蔵量:既知の油田に埋蔵されている原油のうち、

現在の技術と採算性から回収できる原油の量

→確認埋蔵量が増えると可採年数も増加する!

(可採年数=期末埋蔵量/期中生産量)

・推定埋蔵量:今後の技術、採算次第では採掘可能となる原油の量

特に重要なのは「確認埋蔵量」です。

もっと知りたい!石油のQ&A 3頁 石油連盟

○石油のサプライチェーン

1)開発権の獲得

2)原油の探鉱(発見)

3)試掘(埋蔵量の評価)

4)可採埋蔵量

5)原油開発計画

6)原油生産活動

7)輸入国への輸送・・・この時点までは原油

8)原油備蓄基地・各石油会社製油所で受け入れ、精製

9)各地域の販売拠点に輸送

10)小売店を通じて消費者へ

もっと知りたい!石油のQ&A 24頁 石油連盟

《国際石油産業の構造》

石油会社はそのサプライチェーンにおいてどの部分を担うかにより、3つに分けられます。

・上流部門を担う事業会社(アップ・ストリーム)

→原油の探鉱・開発・生産までの原油の開発段階

・下流部門を担う事業会社(ダウン・ストリーム)

→精製・販売・輸送その他

・上流から下流までを担う一貫操業会社

→例:JXTGホールディングス

また、歴史・地政学的な流れから3つの勢力に分けられます。

・メジャーズ(国際大手石油会社)

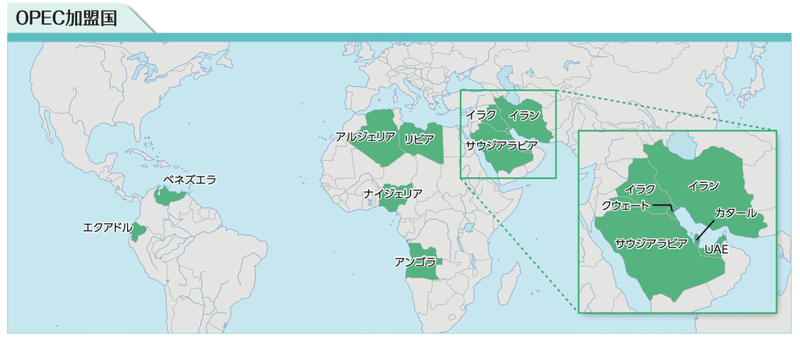

・OPEC(産油国)

・非OPEC

もっと知りたい!石油のQ&A 11−12頁 石油連盟

メジャーズは国際大手石油会社ですが、概ね欧米の大手石油会社と言えるでしょう。

その他、国際的な組織としてIEA(国際エネルギー機関)があります。

2019年における原油生産量は多い順で「アメリカ(676Mt)」、「サウジアラビア(583Mt)」、「ロシア(556Mt)」です。ロシアの生産量がカナダ(259Mt)の2倍以上ですから、この上位3ヶ国の原油市場における影響力は絶大です。

(おすすめ資料→グローバルエネルギー統計イヤーブック2019)

アメリカの原油生産量はシェールオイルの増産により劇的に増加し(18年は17年比17%増)、その結果今では最も多くの原油を生産しています。これはシェール革命と呼ばれ、技術発展に伴いシェールオイル採掘の経済的課題が解決されたために起こりました。

また、石油元売会社は「民族系🆚中東産油国🆚メジャー」の様相を呈しており、同じ石油元売会社と言っても資本関係は様々です。

《日本の石油事情》

日本の石油産業には4つの特徴が有ります。

①輸入産業である

②一次エネルギーにおける基幹産業である

③連産品産業である(日本特有の需給)

④装置産業である

①日本にとって石油産業は輸入産業である

日本の一次エネルギー自給率は2017年時点で10%を下回っています。

エネルギー白書2019 49頁 経済産業省資源エネルギー庁

(因みに、「原発を稼働したら自給率が大幅に上がるのでは?」との観点に対しては、「10%程度なら賄える」が答えかと思います。)

石油産業は多くを「原油」に依存しており、「原油」の99%は海外から輸入されています。また、その内の90%は中東に依存しているのが実情です。

更に、原油価格は為替相場の影響を大きく受けます。一般的に、円高は輸入会社に有利に働き、円安は不利に働きます。

(1ドル100円→1ドル110円になると…

100円で購入していた原油が110円払わないと買えない。コストが1割増加…)

そのため、石油会社の業績は為替変動に大きく左右されます。

また、資源開発には多額の資金が必要となるため、日本国のエネルギー戦略を考慮すると税制面での対策も必要になるでしょう。

┗石油資源の自主開発

日本国内で生産される原油は消費量の1%未満です。そのため、日本は世界各地に開発会社を進出・資本参加させて原油の探鉱、開発、生産を行っています。これを「自主開発」と呼びます。

長期的かつ安定的にエネルギーを確保する、産油国らと信頼関係を構築するなどの意義が自主開発にはあります。

しかし、石油開発にはあ巨額の投資が必要であり、成功率も高くはないためハイリスクとなっています。そのため、国を挙げての石油開発政策が必要と言えるでしょう。

②日本において石油産業はエネルギー基幹産業である

日本は一次エネルギーの40%以上を石油に頼っています。石油危機以降は徐々に減少傾向にあるが、東日本大震災により火力発電の割合が増したこともあり、近年は概ね横ばい。ライフラインの多くを石油に依存しています。

日本のエネルギー問題をグラフで学ぼう 経済産業省資源エネルギー庁

※一次エネルギー:石油や石炭、原子力、天然ガス、水力、地熱

(再生可能エネルギー)…等加工されていない状態で

供給されるエネルギー

二次エネルギー:電気やガス、ガソリン…等

一次エネルギーを転換・加工して得られるエネルギー

┗石油備蓄対策

石油がライフラインの要であり、尚且つこれだけ輸入に頼っていると、中東危機や巨大地震が発生した時、国内の石油が足りなくなるのではないか。そんな不安もあるでしょう。

この様なケースに対応するのが「石油備蓄対策」です。

日本では官民一体となり「国家備蓄」と「民間備蓄」を行っています(国家備蓄:109日分 民間備蓄:82日分)。そのため、有事の際も「明日から石油がなくなる!」なんて事態は起こり得ません。

また、政府はその供給障害の度合いに応じ、「石油備蓄の放出」や「石油需給適正化法の発動」により「需給バランスの調整」を行います。

石油の緊急時供給体制に係る現状と課題 9頁 経済産業省資源エネルギー庁

石油会社にとって、営業上の在庫を超過した原油備蓄は多額のコスト負担要因となります。しかし、原油は生活インフラの基盤ですから、社会的使命としてこれをまっとうする必要があります。(石油の備蓄に関する法律)

また、災害時や原油価格高騰時など、IEA加盟国が国際的協調をとり備蓄原油を放出するケースもあります。

③日本における連産品の需給バランス

┣日本の需給

原油は連産品であるため、各国の消費構造に丁度合った石油製品の生産は困難です。そのため、備蓄や輸出入によってバランスを調整しています。

(詳細:我が国の石油製品の長期需要見通しに関する調査

:平成29年度におけるエネルギー需給実績)

┣日本におけるプレーヤー

・元売り(一次卸)

・総合商社

・石油製品販売業

┣特約店

┗SS(サービス・ステーション)

┣セルフSS

┗プライベートSS

┗日本の石油産業 カンタンな流れ

日本石油業界における規制は特石法廃止(1996年)、石油業法(2001)の二段階の規制緩和を経て、現在は「新石油備蓄法」、「品確(品質確保)法」に限られています。

規制緩和によって業界再編、競争激化、設備廃棄の必要性が発生しました。

元来、石油製品はインフラ的側面が強いことから、市場環境を維持するために「精製能力」に対して「石油業法」によって規制が為されてきました(精製設備の新設・増設が許可制である等)。更に、外資系石油会社に対抗するために民族系石油会社の育成が行われ、精製設備の増強に関しても一部の民族系石油会社が優遇されてきました。→「製販ギャップ」が発生!

製販ギャップ:製造能力と販売能力のギャップ

例)販売能力はあるのに、それに見合った製造能力に増強できない! など

この結果、互いの製造能力、販売能力を補い合う様にして元売会社の合併・提携が進みました。製油所は投資コストが高いため、自社だけで対応をするには不十分だったのです。

また、製油所は新設・増設以外にも維持費、改修費など多額の費用を要します。石油需要の低下や韓国等から輸入される石油製品から需給バランスを守るためには、投資効率を高め製造原価を抑える必要があります。結果、高い稼働率の維持が必要になり、延いては下記の様な対応に迫られています。

❶元売同士の合併に伴う余剰製油所の統合・廃止

❷競合元売との最適供給体制の構築

❸自主的な設備廃止

※元売:消費者に対して自社商標をつけた石油製品を直接または特約店を通じ販売している会社

④日本における装置産業としての石油産業

日本は石油製品に関して、「消費地精製主義」を基本としてきました。消費地精製主義とは、石油消費国が原油を輸入、自国製油所で精製・製品化を行うことです(↔️産油地精製、中間地精製)。

要するに、石油製品を作るために「どこで」精製しますか、という話です。

国内に精製拠点を有するということは、安定的な供給力維持に資する投資として、エネルギー供給効率化のための製油所設備の再編や維持・更新に関する設備投資が考えられます。また、物流網においては業界再編と軌を一にした合や共同利用に向けた投資が考えられます。また、精製から物流、販売までのサプライチェーン全般におけるAI(人工知能)やIoT(モノのインターネット化)などのデジタル技術への投資も今後は増えていくことが見込まれます。

《石油価格は誰が決めるのか》

┣国際原油価格

○原油価格の種類

そもそも、「原油価格」には種類があります。世界の原油取引は、消費地に応じて北米、欧州、アジアに市場が存在すると思ってください。

①WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート):NYMEX(北米)

②北海ブレント(北海油田で生産される英国産の原油):ICE(欧州)

③ドバイ原油(アラブ首長国連邦(UAE)のドバイで産出される原油):S&Pグローバル・プラッツ(アジア市場は中東産油国への依存度が高い)

┣原油価格の歴史的な変遷は

「❶昔はめっちゃ安く、❷オイルショックで高騰、❸ちょっと下がって❹また高騰」です。

❶1973年以前の石油価格はメジャー(欧米大手石油会社)が決定していました。確かに探査からインフラまでの開発資金を出資していたのは欧米資本でしたが、当時の原油価格は5ドルを下回り、事実上の価格支配でした。

❷その様な状況の中で、産油国において資源ナショナリズムの機運が高まりました。中東戦争、オイルショックを背景に、価格決定権は中東等の産油国であるOPECに移りました。

❸オイルショックを発端に原油価格が高騰すると、石油消費国はエネルギー戦略として「省エネ」や「消費するエネルギーの分散」を図りました。

需要が減少するに伴い、産油国で生産された原油の過剰分は世界の現物市場に流れました。これによりメジャーやOPECの管轄外にスポット市場が誕生しました。「スポット市場での原油価格」が「産油国の政府公示価格」を下回ると、価格決定権(主導権)はスポット市場に移ります。

※スポット市場をざっくり説明「直ぐ使う現物(モノ)を取引する場所」です。

❹スポット市場(現物市場)での価格変動リスクをヘッジするために、先物市場があります。1983年にニューヨーク商業取引所(NYMEX)が誕生すると、原油は本格的に先物取引される様になりました。投資家も参入し、投資市場の様相も呈してきた先物市場に原油価格の決定権は移りました。

世界的な原油争奪の構造と行方 4頁 みずほ総合研究所

○原油価格の変動要因

原油価格の変動要因は基本的に「需給ファンダメンタル要因」と「プレミアム要因」に分けられますが本ページでは、主に下記6つを取りあげます。

(「需給ファンダメンタル要因」と「プレミアム要因」の詳細はリンク)

①原油その物の需給(消費量、生産量)

②地政学的リスク(紛争、内戦、革命)

③産油国のメリット(高値歓迎戦略、シェア拡大)

④産油国の増産余力(埋蔵資源の枯渇、技術進歩に伴う確認埋蔵量の増加)

⑤国富系ファンドの動き(原油価格の吊り揚げ)

⑥代替燃料の実力(オイルサンド、オリノコタール、天然ガス、LNG…)

①原油その物の需給

※需給を考える際は、それが足元の需給なのか、今後の見通しなのかを把握することも重要です。

・世界景気と原油需要

景気が良くなる、或は実際に実体経済が良くなると石油の消費量が増加します。この様に、景気(又は実体経済)の変動は原油価格と連動する傾向にあります。

2008年の原油価格高騰は中国等BRICsの伸長、ドバイ等中東産油国自身の消費拡大も原因でしょう。(→グローバルエネルギー統計イヤーブック2019)

また、2020年早々に世間を賑わせているサウジアラビアの増産、こちらもロシアの増産、アメリカの原油生産量増大が背景にあります。コロナショックによる石油需要減少もあり、供給過剰となった原油価格は大きく下落しています。

また、金融政策が景気に影響を与えるならば、原油価格にも影響を与えると言えるでしょう。

・協調減産

原油需要の伸び悩みに加え、アメリカのシェールオイル増産などに対抗し、原油価格を維持することが目的とされました。

具体的には…ロシアなど非加盟主要産油国を加えたOPECプラスは、2019年12月の会合で日量120万バレルから同170万バレルに減産することで合意しました。またサウジアラビアは更に自主的に同40万バレルの追加減産を表明しました。

コロナショック、ロシア追加減産拒否の前段階では、米中競技がひと段落し、世界経済の底入れも噂され、石油需要も高まると思われていました。協調減産により原油価格を高値に維持したかったでしょうから、サウジアラビアとしてはサウジアラムコの件も相まって解せない話でしょう。

今回の原油安についてもう少し言及すると、「いったん原油価格は置いておいて、シェア拡大競争」をしている現状だと考えられます。

結末を予想する上で重要なのは、「各国の石油会社がどこまで耐えられるか」という問題です。例えばアメリカのシェールオイル生産コストとサウジアラビアの原油生産コストでは比較にならないほどコストに優劣があります。各国(の石油会社)の損益分岐点を考慮すると、欧米が苦しいことは明白です。この様な状況が世界経済を牽引するアメリカ経済に更なる下降圧力を加えた場合、ロシア、サウジアラビアにとっても不利な状況となります。(というか、20ドルが続けばロシアもサウジアラビアも苦しいのでは…)

中東産原油と米国シェール・オイルの攻防の行方 34頁

和光大学経済経営学部教授 岩間剛一

今回の原油価格下落について更に一歩踏み込むと、下記もポイントと言えるでしょう。

・シェア拡大:サウジアラビアは3月初旬のOPEC+で唐突に減産強化・長期化を提案しました。これはロシアが拒否する様な提案を敢えて行い、協調減産打ち止めに誘導する狙いだと思われます。ロシアの原油輸出はアジア方面に拡大中ですが、未だに欧州向けが主力。その中でサウジアラビアは欧州向けの原油価格を10ドル以上引き下げた(対アジア▲6ドル)のです。

・シェールオイル産業の財務体質:本記事の最後でもお話ししますが基本的に石油産業は大きな初期投資が必要で利益率も低く、CP等の短期社債を含めた負債比率が高い傾向にあります。特にシェールオイルは生産コストが高く、原油価格が暴落すると倒産の危機に晒されます。

また、シェール関連企業の低格付け等債券は増加傾向にあります。

・反トラスト法:アメリカでは国内石油会社に対して直接的な減産指示を行うことはできないとされています。(自主的な減産がなされれば話は別。)

・大統領選:トランプ大統領の支持基盤とシェールオイル産業の地域

Download the Latest 2020 Political Intelligence Report

シェール主要地区の位置 みんかぶコモディティ 吉田哲

・「落とし所」という概念:何事も「落とし所」が必要です。一見合理的に考えるとロシアが譲歩した方が良い、という様な場面でも、政治的判断や欧州の石油市場に対する影響力などからノーリターンで引く事は考えづらいでしょう。アメリカ、サウジアラビア、ロシア3カ国の協調は必須ではないでしょうか。

②地政学的リスク

イラク情勢、イランの核問題、イスラエルパレスチナ問題、ナイジェリア内戦、民主化革命(アラブの春)などのリスクは原油の生産量に悪影響を及ぼすと判断され、原油価格高騰の圧力を加えます。

2019年にはサウジアラビアの国営石油会社の石油施設が9月14日に無人機の攻撃を受け、同国の原油生産量が概ね半減したことから、週明けの16日に原油価格が急騰しました。(その後、戦略備蓄の放出に前向きな姿勢を示す国が相次いだほか、当該施設の原油生産量が攻撃前の水準に回復すると見通しが示され、原油価格は落ち着きました。)

③産油国のメリット

日本の様な石油消費国からすれば、原油価格の高騰は日本企業への打撃になります。

逆に、産油国は輸出価格が高くなるわけですから、石油価格を高値に維持することは歓迎すべきです。わざわざ減産協定などを結ぶのも、その様なメリットがあるからです。

④産油国の増産余力

北海油田の産出量低下など、増産余力が低下するほど原油の供給量が減少することとなり、原油価格は上昇すると言えるでしょう。一方で技術の進歩により確認埋蔵量が増加する(シェール革命)と供給量が増加するため原油価格は低下します。

⑤国富系ファンド

サウジが減産に積極的な背景には、国営石油会社サウジアラムコの新規株式公開(IPO)を控え、その株価を高めたいとの意向が強く働いていると市場では見られています。

中東や中国、ロシア等の政府系ファンドによる利潤追求は各国の政策・外交方針に影響を与える可能性もあると言えるでしょう。

⑥代替燃料の実力

原油の代替燃料が技術的・経済的課題をクリアして実用化の水準に達すれば、原油の適正価格へ影響を及ぼすでしょう。

具体的な代替燃料としては、オイルサンド、オイルシェール、オリノコタール、天然ガス、シェールガス、LNG、天然ガス随伴原油などがあります。

┗国内価格

○原油先物価格、ガソリン先物価格(TOCOM:東京工業品取引所)

→ニューヨークのWTI価格などの国際価格と高い連動性を有しています。

また、TOCOMの先物ガソリンは投資家が行う電子市場での売買だけでなく、最短1ヶ月後に現物で受け取ることもできます。本来の先物としての機能を有しているため、業転価格(現物)は先物価格の影響を受けます。

※業転…業者間転売:元売り、商社、特約店など異なる業者間での取引

↔️系列…元売りと傘下特約店間の取引

また、その他にも

・為替相場

・国内各石油製品の需給バランス

などの影響を受けます。

※一口に「価格」と言っても、様々な定義があります。

・FOB価

・CIF価格

《財務分析(石油精製業)》

石油精製業界は、大手元売4グループで20兆円市場の約90%を占める寡占業界です。

①安全性

自己資本比率の低さ、固定比率の高さは装置産業の特徴を端的に表しています。ただし、各社とも固定比率は低下傾向にあり、業界再編による既存設備の合理化や過剰設備の廃棄、自己資本の充実などが進んでいるものと考えられます。

固定資産が大半を占めるイメージがありますが、実際は備蓄が必要であることから、棚卸資産が大きいなどの特徴があります。その為、流動比率は高くなる傾向にあります。※ただし、備蓄の在庫評価損益が発生することから、当座比率を用いることが適当かと思われます。

②収益性・成長性

総じて利益率が低く、原油価格下落時には棚卸資産の在庫評価損が影響します。原価の約9割が原油の調達コストであること、原油は価格変動が激しいこと、原価や在庫の評価に総平均法を用いていることなどから、原油価格の変動によって決算数値が大きく影響を受けるという特徴があります。期首の在庫単価と比較して期中の原油価格が上昇した場合原価増大に繋がります。

原油という、コントロールしきれない原料を取り扱う業界であり、原料調達コストの削減には限界があることから、収益性を高めるには石油化学製品を中心としていかに効率的に高付加価値製品を生み出していけるかが重要でしょう。他にも再生可能エネルギー分野など、石油由来に固執しない新事業領域への拡大を推し進め、収益基盤を多様化し強化していくことが必要でしょう。

また、メジャーズに関しても負債比率の推移など、注目すべき点があります。これらの財務的特徴については気が向いたら記事を書きます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?