色彩の再現と審美的基準の統一的理解を目指して(8/10) 色覚理論の融合 段階説②

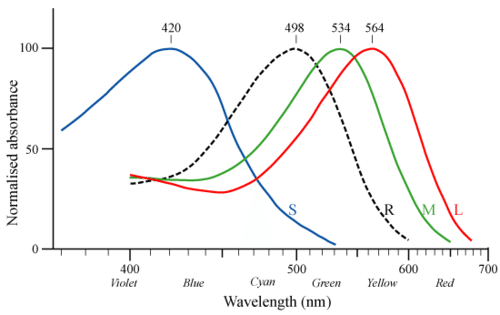

考察の準備として、まず『分離と相補性①』で掲載したグラフ①を再掲します。

グラフ① 引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/視覚

3種類の錐体(と桿体)がそれぞれ異なる波長域に対して反応する特性を有していると説明しましたが、その様子が示されています。縦軸は横軸に示す波長の光に対して各錐体(と桿体)が反応する度合いを表し、上辺に向かって強く、下辺に向かって反応が弱いことを示しています。

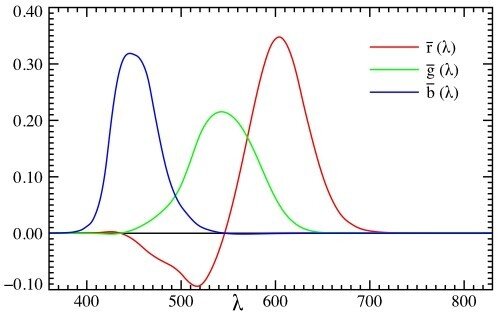

もう一つ、CIE RGB表色系(注4)の策定過程で得られた等色関数の助けを借りたいと思います。下図はその等色関数をグラフで示したものです。

グラフ② 引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_色空間

縦軸は原刺激(実験で使用したRGB各原色の単色光)の強さを、横軸は原刺激RGBを混色させた複合光と等色する単色光の波長を表しています。3つの曲線は等色関数そのものですが、右から赤緑青に着色されているとおり、原刺激RGBそれぞれの振る舞い(等色が生じる波長での強さ)を示しています。例えば600nmの単色光と等色する原刺激RGBの組合せを知りたい場合、横軸で600nmに該当する目盛から上に直線を伸ばします。すると、およそR=0.35・G=0.06・B=0が読み取れて、600nmの単色光と等色する場合の原刺激それぞれの強さが分かる仕掛けです。

整理すると、グラフ①は「ある波長(=単色光)に対するL・M・S各錐体の反応度合い」を示し、グラフ②は「ある波長(=単色光)と等色する場合の原刺激RGBそれぞれの強さ」を示しています。なにか関係性がありそうだと感じないでしょうか?

縦軸の単位が違うので形の相似性は崩れていますが、2つのグラフが共通の横軸(スケールは異なっているものの、ともに「光の波長」)を採っていることで、私はここにある解釈が成り立つと考えます。つまり、グラフ②の中で「等色関数が示す原刺激RGBの強弱」を「原刺激RGBに対してL・M・S各錐体が反応する度合い」と捉え直すことです。この視点の切り替えによって三原色RGBと3種類の錐体L・M・Sの振る舞いを重ね合わせて捉えることが可能となり、等価性’と加法性’に現れた現象を、段階説の枠組みから改めて眺められるようになります。

等価性’から紐解きましょう。

人間が黄を知覚する単色光はおよそ570nm辺りだと分かっています。これが単色光Yです。

グラフ②で570nm辺りの目盛から上に直線を伸ばすと、青の曲線はほとんどゼロの位置にあり、赤と緑の曲線がちょうど交差しています。これは原刺激RとGの2つだけで、かつそれぞれが同じ強さ(1:1)で混合されていることを示しています。つまり複合光R+Gです。したがってグラフからも単色光Yと複合光R+Gが等色している(等価性’が成り立っている)様子が読み取れます。

では、準備段階で試みた視点の切り替えを通してこの様子を観察すればどのような景色となるでしょうか。

複合光R+Gを構成する原刺激RとGの強さが同じということは、L錐体とM錐体が同じ度合い(1:1)で反応していると捉えることができます。そしてさらに進んで複合光R+Gと単色光Yで同じ色知覚が生じるということは、単色光Yが単独で網膜に到達した場合にも、L錐体とM錐体が同じ度合い(1:1)で反応していると考えることが可能です。錐体の反応が同じであるならば、錐体が発する神経信号は同じであり、神経節細胞に至る過程での変換も同じ結果となり、脳で感覚される色も同じものになるという推論は妥当でしょう。

つまり複合光R+Gと単色光Yはかけ離れた分光成分を持つ光でありながら、人間にとっては同じ色知覚を引き起こす因子となります。その原因は、入力(光の分光成分:R+GとY)は異なっていても、錐体で同じ反応(L:M=1:1)が引き起こされることで、その後の過程(神経節細胞を通過するまでに起こる信号の変換)と出力(脳での色知覚)は同じになる、言い換えれば「区別されない(できない)」からです。錐体、神経節細胞、脳などの特性と生体反応が解明された(注5)ことでこういった理解が可能となり、三色説と反対色説を融合した段階説として結実しました。

『分離と相補性①』でRGBの加法混色からCMYの知覚が生じる過程の説明として記述し、そのあと『三色説と反対色説①』において論理の飛躍の発生地点として注目した次の文を、ここでようやく真に内実を伴うものとして理解できるようになったと思います。

「・光源から発せられたR+Gを見ると、その長・中波長成分によってL錐体+M錐

体が反応し、Yとして知覚されます。」

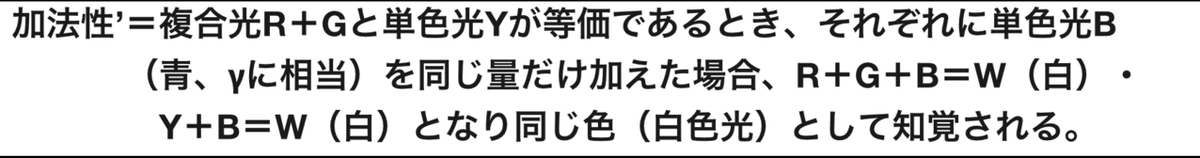

最後に加法性’を考察します。

黄と同様に、人間が青を知覚する単色光はおよそ480nm辺りだとわかっています。これが単色光Bです。

グラフ②で480nm辺りの目盛から上に直線を伸ばすと、赤緑青の各曲線が示す数値は、およそR=-0.05・G=0.05・B=0.16と読み取れます。赤と緑、すなわちL錐体とM錐体が反応しています。しかも赤はマイナスの値です。これを非常にテクニカル(小手先)な解釈で捉えると、L錐体(赤)とM錐体(緑)から生じる信号は神経節細胞へ至る反対色説的な反応によって打ち消され(−0.05+0.05=

0)、結果的にS錐体の反応による青だけが知覚されることになります。(注6)

等価性’の考察で複合光R+Gを示すのは赤と緑の曲線がちょうど交差する地点でした。その目盛(縦軸)を読み取ると、およそ0.16。つまり単色光Bと同じ強さになっています。したがってR+G+BはL錐体・M錐体・S錐体を1:1:1で反応させ、白色光として知覚されることがわかります。

単色光Y+単色光Bも等価性’の考察と合わせて考えるとL錐体・M錐体・S錐体を1:1:1で反応させることとなり、結果として白色光として知覚されることがわかります。

三色説・反対色説双方が単独では説明しきれなかった色知覚の巧妙さを、少しは見晴らしの良い場所から眺めることができる橋があるんだと示すことができていれば嬉しい限りです。

(注4)CIE(Commission Internationale de l´Eclairage:国際照明委員会)が1931年に策定した表色系です。

R=700nm・G=546.1nm・B=435.8nmの各単色光を原刺激とし、これらの組み合わせによって色空間が定義されるためRGB表色系と呼ばれます。原刺激RGBを混合し、複数の試料光F(単色光)と等色が起こる混合量の組み合わせを求めました。この混合量を光の波長に対する関数として求めたのが等色関数です。

赤の曲線がマイナス値となっている波長域は、原刺激RGBをどのように組み合わせてもこの領域の試料光Fと等色できない(F≠R+G+B)ことを表しています。どのように値を求めたかと言うと、まずF+R=G+B(FにRを足し、G+Bと等色)が起こる組み合わせを見つけ、あとはRを右辺に移項することでF=-R+G+Bが成立します。「−R」が目的の値であり、マイナス域にある曲線を描きます。しかし見た目にあまり綺麗ではなく、実際問題としてマイナス値は扱いにくいためRGB表色系からの線形変換によってXYZ表色系が定義されました。

(注5)色覚に関係する細胞と神経は、ここで言及したもの以外にも多くのものが発見され研究されています。脳内部で起こる反応についても数多くの研究成果があります。そのすべてを網羅し系統立てて説明することが理想の形ですが、これ以上の複雑さは不要と判断し割愛させていただきました。なにより筆者の能力を超えています。

(注6)実際には脳内部の反応を含めた視覚系全体が複雑に機能しあって成り立っている結果であり、この解釈は単純化しすぎです。しかしより深く正確に説明する能力が筆者にないこと、またここまでの説明と根本的な不整合を起こすものではないと考え採用しました。

もし読者の中に解説していただける方がいれば是非お願いいたします(寧熱烈希望)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?