シギ・チドリは韓国の水田で何を食べているか

韓国の論文2本の紹介です。

韓国の水田におけるシギチドリの餌

Nam, H. K., & Kim, M. H. (2017). Determinations of shorebirds diets during spring migration stopovers in Korean rice fields. Korean Journal of Environmental Biology, 35(4), 452-460.

要約 -シギ・チドリ類は韓国の水田を渡りの中継地として利用する。しかし、餌資源の種類と分布は不明である。 そこで、水田におけるシギ・チドリ類の餌(大型無脊椎動物、残米、その他の種子)の種類と分布パターンを調べた。潜在的な餌はコアサンプリング法を使用して収集し、実際の餌は目視観察によって確認した。 その結果、15 科 19 種の底生大型無脊椎動物が潜在的な食料源として記録された。底生大型無脊椎動物の 9 目、合計 9 科も調査期間中に実際の餌として記録されました。 また、餌の分布は、耕作、耕作、殺虫剤の使用などの栽培によって生じる土壌条件に依存していた。

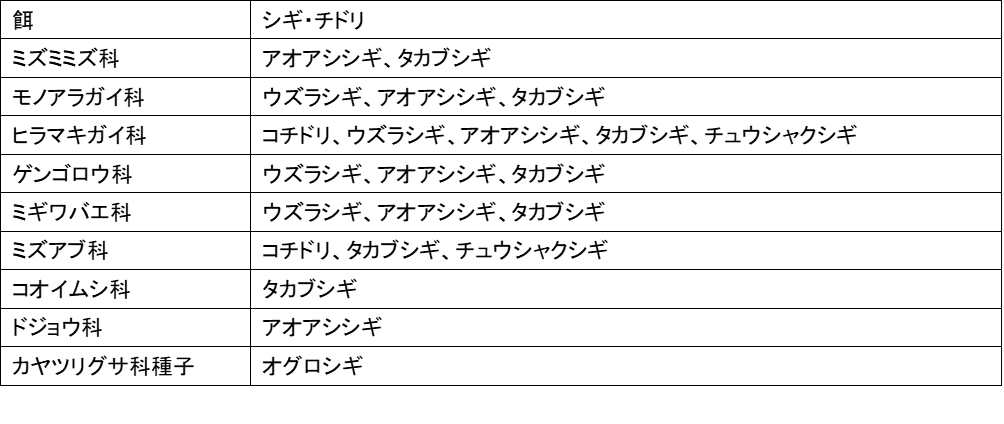

表2 6種のシギ・チドリ(コチドリ、ウズラシギ、アオアシシギ、タカブシギ、オグロシギ、チュウシャクシギ)が水田で食べていた餌

図2は大型無脊椎動物、イネ種子、種子の量を土壌タイプ(plowedかharrowed)、農薬使用(環境保全型か慣行型)、作土深さ(0-5cm、5-10cm、10-15cm)によって比較した。

土壌の形態では、大型低生生物においてのみ有意なものとして現れた(大型低生生物χ2=5.11、df=1、p<0.05; イネ種子χ2=2.76, df=1, p=0.09; 種子χ2=0.12, p=0.73)。 大型底生動物の量は、ごみのある水田でより多く見られた(図2)。 農薬使用有無では、大型底生動物と種子において有意であることが示された(大型底生動物χ2=24.32、df=1、p<0.0001; イネ種子 χ2=0.30, df=1, p=0.58; 種子χ2=11.72, df= 1, p<0.001)。作土深さでは、大型底生動物、イネ種子、種子ともに有意であった(大型底生生物χ2=53.71、df=2、p<0.0001; イネ種子χ2=27.79, df=2, p=27.79; 種子χ2=275.37, df = 2, p < 0.001)。 すべての潜在的な餌量は、浅い作土(0〜5 cm)で著しく低下した(図2)

韓国水田におけるオグロシギの採餌行動

Choi, S. H., & Nam, H. K. (2020). Flexible behavior of the Black-tailed godwit Limosa limosa is key to successful refueling during staging at rice paddy fields in Midwestern Korea. Zoological science, 37(3), 255-262.

中継地で餌補給を成功させることは、渡り鳥の生存と繁殖に不可欠である。朝鮮半島の中西部地域の水田は、オグロシギ (Limosa limosa) のステージング生息地として機能している。 具体的には、オグロシギの採餌、警戒、および休息行動に対する群れのサイズと水位の影響をテストした。群れのサイズが大きくなるにつれて、足踏み率、つつき率、および警戒時間が減少し、調査率、修復時間、および採餌効率が増加した。 足踏み率とペッキング率は、高水位と比較して低水位で増加しました。 中継地でのオグロシギの行動は、群れのサイズと水位に影響されることがわかった。 これらの観察結果は、オグロシギがより大きな群れを形成して、個体レベルの警戒心を低下させることで採餌効率を高め、飛行と生存に重要な毛づくろいにより多くの時間を費やすことを示唆する。 また、水位に応じて採餌モードがプロービングとペッキングに移行することから、農業活動の対象となる水田の条件に合わせて採餌モードを柔軟に適応させることで、より高い採餌効率を得ていると推測できる。

調査地は3つの水田地帯で面積はそれぞれ249ha、144ha、93ha

水深はオグロシギのふ節の1/2より深いか浅いかで2分した。

群れサイズは平均139.22羽で、最小1羽、最大1958羽

水深が深いとつつき回数が減少し、プローブ回数が増加した。

オグロシギの中継地として機能する水田は、天然の湿地と比較して、豊富な潜在的な食料資源を提供することが知られてる(Santiago-Quesada et al., 2014a)。 しかし、水田は農作業によってさまざまな形に変化する。 農作業が行われている水田に到着すると、農作業の影響を直接的または間接的に受けて、適切な採餌ができない状況に直面する可能性がある。オグロシギは、与えられた生息条件に採餌モードを適応させることで、さまざまな農業活動に柔軟に対応すると考えられる。

オグロシギの効果的な保護と管理戦略には以下の点に。 まず、大きな群れを形成するのに十分な大きさの水田を一つの単位として管理する必要がある。 調査地域に滞在するオグロシギの総数 (調査期間中のある時点で同時にカウント) は約 8000 であった (個人的な観察)。 したがって、中継地の管理には、オグロシギが大きな群れを形成できる広い領域を持つ区画を維持する必要がある。 さらに、主要な採餌エリアを特定し、そこの撹乱要因を最小限に抑える必要がある。 第二に、水田は柔軟に維持され、オグロシギが使用する採餌モードであるプローブまたはペッキングを使用して、イネ種子や無脊椎動物などの食物を検索できるようにする必要がある。第三に、水田はかなりの人為的変化を受ける空間であることを考えると、さまざまな農作業の影響を判断するため、継続的かつ徹底的なモニタリングが必要。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?