水鳥のための湿地管理

Ma, Z., Cai, Y., Li, B., & Chen, J. (2010). Managing wetland habitats for waterbirds: an international perspective. Wetlands, 30(1), 15-27.

水鳥の生息に影響を及ぼす環境要因として、水深、水位変動、植生、塩分濃度、地形、餌、湿地サイズ、湿地の連結性に焦点をあてて文献をレビューしている。

水深

一般に浅い方が種数が多いが、潜水性の水鳥には深い水深が必要である。採餌場所の水深は、小型のシギ類(シギsandpiperなど)は水深5cm未満、大型のシギ類(オグロシギなど)は水深15cmまで、カモ類(コガモ、マガモなど)および大型の渉禽類(サギ、トキなど)は水深30cmまでで採餌する。潜水性水鳥(カワウやカイツブリなど)は最低水深25cm以上を必要とし、水深数メート ルまでの場所で採餌できる(Pöysä 1983; Baldassarre and Fischer 1984; Fredrickson and Reid 1986; Accurso 1992; Davis and Smith 1998; Elphick and Oring 1998; Ntiamoa-Baidu et al. 1998; Colwell and Taft 2000; Isola et al.. 2002; Bolduc and Afton 2004を参照)。

水位変動

水位変動は多様な採餌機会を提供し、水鳥の種数や個体数を増加させる(Dimalexis and Pyrovetsi 1997; Ntiamoa-Baidu et al.1998)。しかし、水位変動は「生態学的な罠」を作り出し、水鳥の繁殖、育雛、脱皮に有害である可能性がある(Kaminski et al.2006)。多くの研究が、水位が安定した湿地では季節的に冠水する湿地よりも水鳥の繁殖密度が高いことを示している(Ogden 1991; Connor and Gabor 2006)。浅瀬のカモ(dabbling duck)は水位の安定した貯水池を好む。

植生

殖期には、抽水植物や浮遊植物は、オオバン(Fulica atra)、マガモ(Anas platyrhynchos)、バン(Gallinula chloropus)の巣作りに役立つ(Froneman他、2001;Sánchez-Zapata他、2005)。抽水植物が避難場所となり、人為的撹乱を軽減する(Hattori and Mae 2001)。樹木島は、コロニー型水鳥に利益をもたらす(Hoffman et al.1994)。植生は、無脊椎動物に必要な生息地を提供し、無脊椎動物の密度、多様性を高める (Wiggins 他 1980;Rehfisch、1994)。これにより、水鳥の餌が増加する(Anderson and Smith 2000)。多くの研究が、湿地帯における抽水植物の被覆が増加すると、水鳥の種数と存在量が特に繁殖期に増加することを示している(Owen and Black 1990; Losito and Baldassarre 1995; VanRees-Siewert and Dinsmore 1996; Post 1998; Froneman et al.2001 )。

しかし、高密度の植生は水鳥の採餌(Fujiokaet al. 2001;Bancroftet al. 、2002)および餌の探知(White and Main 2004)に悪影響を及ぼすため、抽水植物が過剰になると、水鳥の営巣数の減少につながる。クイナ類とサンカノゴイ類を除くほとんどの水鳥のグループは、植生がないか短茎でまばらな植生で採餌する(例えば、VanRees-Siewert and Dinsmore 1996; Maeda 2001; Darnell and Smith 2004; Sánchez-Zapata et al.2005)。開放性の生息環境は、シギ・チドリ類の生息数に影響を及ぼす重要な環境要因と考えられてきた(Colwell 1993; Warnock and Takekawa 1995)。

塩分濃度

一般に塩分濃度の高い水は水鳥にとって有害である。水の塩分濃度は水生動植物群集の種構成にも影響を与え、その結果、間接的に水鳥に影響を与える。

地形

地形は建設後に容易に変更することができないため、湿地の修復を開始する前に、地形を慎重に検討し、計画する必要がある。、地形の変化により水深の範囲が広がるため、多様な水鳥のニーズを満たす採餌場の範囲が広がる(Isola et al.2002; Takekawa et al.2006 )。

水鳥の餌とアクセス性

水鳥は、種子(浅瀬カモ類、ガン類、ツル類)、葉(ガン類)、塊茎および根茎(ガン類、ハクチョウ類)、無脊椎動物(シギ類、ガンカモ類)、魚や両生類などの一部の脊椎動物(渉禽類)など、多様な食物を利用している。

餌へのアクセス性は、水鳥による生息環境の利用に大きな影響を与える(Bolduc and Afton 2004)。アクセス性は、鳥のサイズや形態、水深、植生密度、餌の脆弱性などの影響を受ける。

湿地の大きさ

多くの研究が、湿地の大きさが水鳥の種数さと個体数に影響を与えることを示してい る(Froneman et al.2001、Paracuellos and Telleria 2004、Sánchez-Zapata et al.2005)。小さい湿地よりも大きい 湿地の方が、生息域の不均質性が高い可能性が高く、多様な水鳥を維持できる(Colwell and Taft 2000; Froneman et al.2001; Warnock et al.2002、Paracuellos and Telleria 2004; White and Main 2004)。開放水域や深水域の生息環境がなくなると、面積依存性のある種が真っ先に退去する傾向がある。

しかし、一群の小さな湿地は、同等の面積を持つ一つの大きな湿地と同じかそれ以上の水鳥の種を維持できると示唆している(Brown and Dinsmore 1986; Craig and Beal 1992; Scheffer et al.2006 )。

湿地の連結性

ある湿地における水鳥の種数と繁殖能力は、近隣の他の湿地に 影響される可能性がある(Craig and Beal 1992; Dunning et al.1992; Froneman et al.2001; Kelly et al.2008 )。多くの種はランドスケープスケールで動き回る(Skagen and Knopf 1993; Warnock et al 1995; Warnock and Takekawa 1996; Melvin et al.)。

その他の環境要因

堆積物の特性(有機物含有量や粒径など)や水質 (透明度、温度、溶存酸素、pH など)も水鳥による利用に影響する。

湿地管理への意味合い

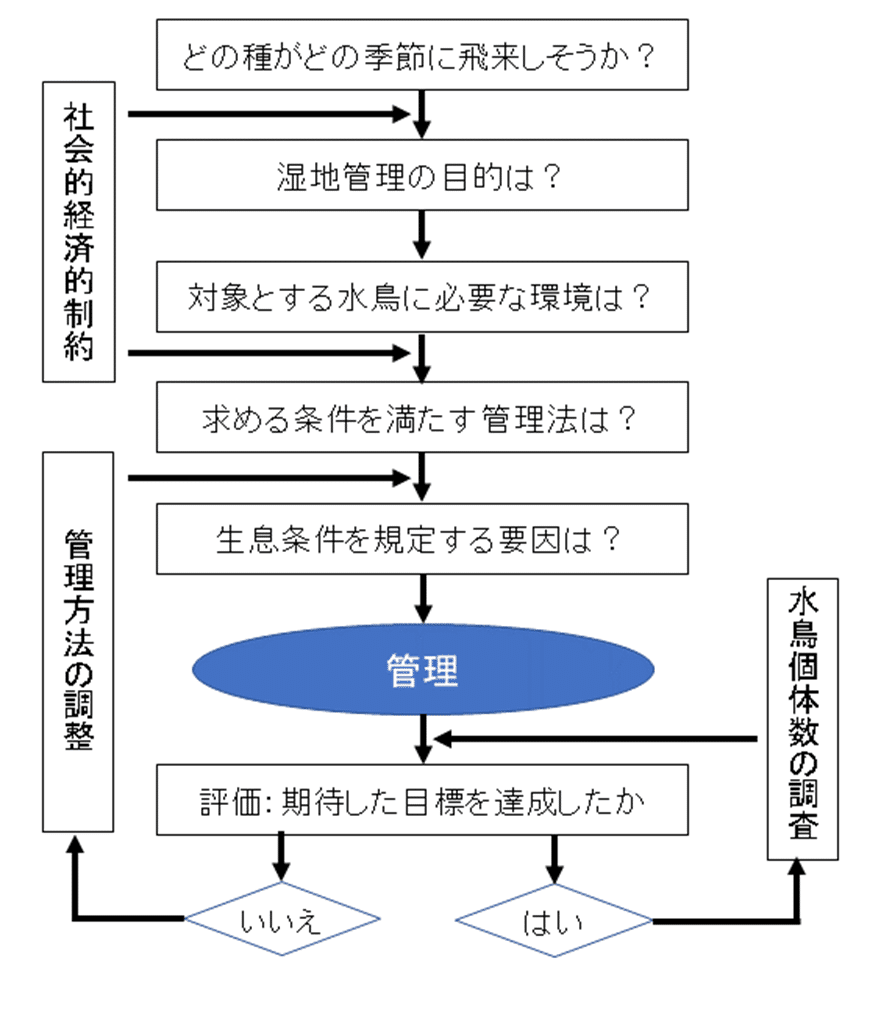

すべての種に利益をもたらす管理方法は存在しない。保全上の懸念がある様々な種やグループ間の優先性とトレードオフを評価することから始まる(Elphick 2004; Thébault et al. 2008: Stralberg et al. 2009)(図2)。

水文学は湿地の構造と機能の発展と維持を決定する最も重要な環境要因であり (例えば、Winter and Woo 1990; Euliss et al.2004 )、水文学は湿地の動態に対する水鳥の反応 に大きく影響すると指摘している(Bancroft et al.1994; Ogden 1994; O'Neal et al.2008、Hoover 2009)。

沿岸湿地では、定期的な潮汐による冠水が、生態系の構造と機能を決定する支配的な力 となっている(Pennings and Bertness 2001)。

豊富な餌は多くの水鳥を引き付け、繁殖期の水鳥コロニーの形成に重要である(Bancroft et al.1994)。しかし、湿地管理によって水鳥の餌を増やすことは富栄養化につながる。

沿岸地域では、水門や水門を建設し、潮流の定期的な交換を 調整することによって、潮流から補完的な餌を得ることが餌資源を強化する有効な方法 である(例えば、Brusati ほか 2001;Collazo、ほか 2002)。

植生構造と鳥類の多様性との間に強い相関関係があることを示している(Losito and Baldassarre 1995; Froneman et al.2001; Erwin and Beck 2007)。密生した植生が水鳥の採餌や移動を妨げている場合、水鳥の生息環境を改善するために、一般的に火災が用いられる(Mitchell et al.、2006年)。シギ・チドリ類などの場合、重要である。

水田、養殖池、塩田などの多くの人工湿地では、水鳥の生息地を提供することよりも経済的利益(利潤)を得ることが優先される。

湿地管理プロジェクト、特に復元プロジェクトは、多くの場合、高い税金を通 じて一般市民によって財政的に支援されているため、湿地管理の開発と実施において一般市民がその 管理を継続的に支援するように、一般市民の好みを考慮するべきである(Bauer et al. 2004; Nakamura et al. 2006)

今後の研究と管理

1)復元された湿地は、非常に動的な環境である。湿地のプロセスと機能を理解するためには、長期的な調査とモニタリングが必要である。

2)水鳥による湿地の利用に直接影響を与えるだけでなく、生息地の環境要因も相互作用して、水鳥による湿地の利用に間接的に影響を与える(図3)。生態系全体のスケールで統合的な実験を行う必要がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?