「田んぼ」は、ほんものの自然じゃない? その1

2012年に書いたものですが

●平安時代には休耕田もたくさんあった

日本最古の水田遺跡は、佐賀県唐津市の菜畑【なばたけ】遺跡で、2,600年前と推定されている。水路や畔、水位調節のための井堰も備えた灌漑水田であることから、水田稲作としては完成したかたちで、中国あるいは朝鮮半島から伝わっていたのだろう。菜畑遺跡は丘陵地の裾野にあり、小さな谷が砂州によって埋まったところにつくられている。水田遺跡の多くが灌漑設備をともなっていることから、常時水につかっている湿田でなかったと推測できる。

平安時代(900年代)には、耕地面積(田と畑)は全国で約108万haあった。ただし、灌漑技術や栽培技術が不十分だった時代には、土地がやせているために毎年続けてイネを栽培できず、休耕をはさまなければならなかった田があり、古墳時代後期から平安時代前半にかけての律令時代には、易田【えきでん】と呼ばれていた。「養老律令」などの法令集には、「易田は毎年耕作できないので、通常(2段(反)=24a)の2倍の面積を割り当てる」とある。

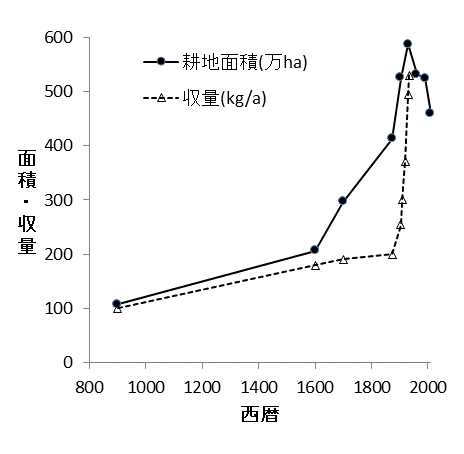

1590年代の太閤検地では、耕地面積は約206万haに増加していた(図1)。1873年(明治6年)の地租改正時には約413万haであることから、耕地面積は江戸時代400年間に2倍に増えたことになる。水田面積に限定すると、1904年(明治37年)には280万haだったものが1970年には342万haまで増加したが、以後は減少し、2010年には250万haになった。しかも、じっさいにイネを栽培している水田面積は65%(163万ha)にすぎない。

●万葉人の原風景は、氾濫原に広がる原野?

豊葦原瑞穂の国などの言葉がある.豊かに葦が広がる風景だったのだろう.7世紀から8世紀にかけて詠まれた歌を集めた『万葉集』には、稲や水田が出てくる歌が50首ほど,葦が出てくる歌も同じくらいある.

けれども,田んぼが一面に広がっていたわけではない。平安時代には耕地面積そのものが現在の20%しかなく、そのうち田の割合はいま以上に小さかったと考えられる。その田も一部は休耕していた。

『万葉集』には、山上憶良が詠んだ「秋の七草」では、ススキ(尾花)をはじめ、原野に育つ植物が選ばれている。同じ『万葉集』には、「赤駒の い行き憚る 真葛原(詠人知らず)」という歌もある。

平安時代の遺文「大和国栄山寺諜」によると、栄山寺の寺領7段のうち、1013年に耕作していたのは3段で、8年後には7段すべてを耕作、その4年後には寺領は9段100歩に増えるが、耕作地は2段に減少した(松尾 1994)。焼き畑も盛んに行なわれていたようで、江戸幕府は1666年に新規の焼き畑を禁じている。

単位面積あたりの収量は、奈良時代には100kg/10aで、江戸時代初期(1532-1615)に180kgに増加しているが、その後はほとんど変わらずに推移し、明治時代以後の100年間で2.5倍に増加して現在は530kg程度である。ちなみに、1人あたりに必要な米の量は 江戸時代には年間1石(約150kg)とされていたが、現在の消費量は60kg程度である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?