「社会的共通資本を考える」後記 シリーズ1第4回

第4回「『自動車の社会的費用』を読む」後記

社会的共通資本を考える シリーズについて

京都大学社会的共通資本と未来寄附研究部門では、宇沢弘文が提唱した社会的共通資本を研究し、社会的共通資本の実装可能性を検討しています。2023年2月~「社会的共通資本を考える シリーズ」と題して、社会的共通資本をより深く理解し、実践につなげるために、宇沢弘文の著書や社会的共通資本に関連する本を様々な角度から読み込んでいくイベントを開始しました。

シリーズ第一弾は『自動車の社会的費用』岩波新書が題材です。本書は、宇沢弘文の初の日本語の単著です。人の命といった大切なものをお金に換算しない経済学のはじまりといっても過言ではないこの社会的共通資本の考えの基盤となったこの本を読みました。

【第4回の講師:木下斉さん】

去る6月某日、社会的共通資本を考える シリーズ1「『自動車の社会的費用』を読む」の第四回が開催され、ゲストにまちづくり専門家の木下斉さんがご登壇された。これまで三名の方にご登壇いただき、そのたびにこの名著に新たな光が投げかけられてきたこのシリーズだが、まちづくりの専門家の目を通すと、この一冊はどのようなものとして、その姿を立ち現してくるのだろうか。

なんと『自動車の社会的費用』との出会いは、早稲田商店街の活動に関わっていた高校生の頃、という強者の木下さん。「自動車の社会的費用とまちづくり」というテーマをめぐって、熱く、切実で、非常に興味深いお話を聞くことができた。

第4回「『自動車の社会的費用』を読む」後記内容

自動車社会の終着点

ご存知の方も多いことと思うが、木下さんは一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンスの代表理事として、補助金や交付金に頼らない、地方の事業開発を通じたまちづくりをさまざまな地域で手掛けられている。つまり、大雑把な括りで言えば、「地方活性化」が木下さんの専門領域になるわけだが、一般的な「地方活性化」は、「活性化します!」と宣言するだけで、その実、税金泥棒になって終わっているところが非常に多い、と木下さんは語る。

そういった自治体は口だけでそもそも活性化なんてする気がないので、地方に新しい産業や経済を作ろうということにも当然ならず、足りない分は「ください」と言えば、よくも悪くもお金が降ってきてしまう。もちろん、戦後復興の一時期においては、地方交付金という制度も恩恵があったことは確かだが、現代においてはそれも「薬も飲み過ぎれば毒になる」といような状況になってしまっていて、「あまりやり過ぎても交付金が減らされてしまうし、そこまでやらなくていいんじゃないか」などと平気で言うような財務課長が日本中にごろごろといる、というような始末。これが木下さんが見てきた「日本の地方のリアル」だと言う。

また、そのようにして地方の所得が伸び悩んでいる一方で、地方の自動車依存は年を追うごとに深刻化していき、今では「一家に一台」から「一人に一台」自動車がないと生活がままならない、というような状況も顕在化しつつある。自動車というテクノロジーがあるのをいいことに、野放図にスプロールを繰り返して行った結果、本来なら小人口でも生き延びていけたはずの地域が、広大なインフラという負債を背負うか沈むか、というゼロサムゲームを強いられているのだ。

このような現代日本の地方の状況を、木下さんは「宇沢が『自動車の社会的費用』で指摘した「自動車社会」の行き着いた先」と形容する。宇沢は『自動車の社会的費用』で、公害や子供の遊び場の減少、市民の安全に歩く権利の侵害などの事例を通じて、非自動車社会から自動車社会への移行に伴う社会的費用の存在を指摘したが、木下さんがみる現代日本の地方は、そのシフトが完了し、さらに行き着くところまで行ってしまった終着点そのものだという。その成れの果てのような現在地で、私たちはさまざまな社会問題を抱え、苦しい撤退戦や七転八倒を強いられているのだ。

だが、木下さんはそのような惨状を目の当たりにしつつも、その状況に楔を打ち込んできた第一人者でもある。いったい、木下さんはどのようなところからその一手を見出し、実行に移してきたのだろうか。

『自動車の社会的費用』との出会い

現在ではまちづくり専門家として押しも押されもせぬ木下さんだが、その原点は高校一年生の秋に参加した早稲田商店街の取り組みにあった。当時は「環境まちづくり」という取り組みがなされていて、それまでは「店の前に積まれたゴミの高さを競う」というような、とんでもないヤンキー社会のようになっていた早稲田商店街だったのだが、政府の方針転換もあって、その状況を見つめ直そうという機運が高まっていた。

そこで開催されたのが「エコサマーフェスティバル」というイベントだった。当初は夏休みの間はほとんど学生もおらず、お客もなかなか来ないのでイベントをしよう、ということで始まった企画だったのだが、大学と環境機器のメーカーを巻き込んだこのイベントが大当たりし、最終的には全国100箇所以上の地域に、同じ取り組みが広がっていくことになる。木下さんは3年目からこのイベントに参加し、弱小商店街の事業を通した大転換の渦中に、体ごと飛び込んでいくことになった。

そのように少しずつ「まちづくり」に関わり始め、いろんな本を読んでみようということで手に取っていた本の中に『自動車の社会的費用』があったのだという。当時は「まち」に関わる本の一つとして誰かに勧められたそうだが、こういう考え方があるのか、ということにびっくりしたらしい。木下さんにとっても、もちろん生まれた時から自動車は走っているわけで、街を自動車が走ることが当たり前ではない視点からの提言はとても新鮮だった。

その後、経営学専攻の修士課程にいた大学院生の頃に再読し、今度は「自動車はすごいおかしな製品だな」ということに気づくきっかけになったという。オフロードならいざ知らず、オンロードの自動車を販売するためには、多額の税金を投入して道路をひく必要がある。かなり寡占された市場のいくつかのプレイヤーに対し、多額の税金を投入して環境整備を行わない限り、それが活用できない製品が社会的に承認されていく。そのプロセスに対し、不思議というか、政治力の強さのようなものを感じたという。

全国行脚で見えた「地方の激変」

話は戻って、「エコサマーフェスティバル」を通して早稲田商店街に関わるようになった木下さんはその後、「全国商店街丁稚奉公の旅」に出かけることになる。板橋の生まれで地方の実情を知らなかった木下さんは、早稲田商店街とつながりのあった全国160人の商店街関係の方々のところへ出かけて行って、住み込みで手伝いをすることになったのだ。この、平成の世に敢行されたとはとても思えない体当たりなプログラムを通して、木下さんは地方の商店街のリアルを体で学んでいった。

そこで木下さんが目の当たりにしたものはなんだったのだろうか。時代は90年代後半で、ちょうど日米構造摩擦を経て郊外のインフラ整備が進み、地方の中核都市の商店街も厳しい現実に直面するようになっていった時期だった。下手をすると、郊外にモールが一つできるだけで、その地域の商業床面積が一気に二倍になる。そういった急激な変化が全国の商店街を襲っていた時期に、木下さんの行脚はあたっていた。

そこから木下さんは、高校三年生で全国商店街の共同出資会社を設立したり、海外のエリアマネジメント事例などを学んだりして、徐々に私たちも知る「まちづくり専門家」となっていく。だが、その活動の原点は、早稲田商店街、そして全国商店街へと、体ごと飛び込んで行った中高生時代にあったのだ。

「まちづくり」は公共的事業ではない

しばしば地方活性化の主眼のように語られがちな「まちづくり」ではあるが、木下さんは「『まち』づくり」は公共的事業ではない」と断言する。なぜなら、確かに地域の商業発展は限りなく共益に近いものだが、一番得をするのは誰かといえば、それはその土地を持っている地主だからだ。だから、ある地域の地主たちが協力して、集団的にその地域の土地の価値を上げようと取り組みを起こす。これぞ「まちづくり」の本道、あるべき姿だ、と木下さんは語る。

したがって、「まちづくり」においては地主が投資を行うことが第一に来るべきなのだ。では、その際に地方自治体の関わる余地はどこにあるのか?それが固定資産税だ。土地の価値の上昇にともなう固定資産税というリターンをあてに、自治体は取り組みに参加していく。そして第三に、全体的なバランスを見て、国税などの導入が検討されるべき、という順序なのだが、現在ではこれがまったく逆になってしまっている。地元の人がお金を出さず、市が計画を立案し、国がお金を出している。そうすると、「ここだけやる」ということができなくなってしまい、何ヘクタールもの土地を中心部指定し、薄く広く事業を展開した上で全滅、ということになってしまう。

そこで木下さんはまず「地主が逃げるな」ということで、地域の地主と一緒に会社を作るところから始め、一からやり直すことを続けてきた。熊本県の上天草では、国立公園指定エリアの際のような場所を、民間の船舶会社が中心となって、補助金ゼロで公共交通網を整備し、それをテコに開発を進めているという。ここでは民間がしっかり投資をして、地域の中の必要なサービスを作ることから始めている。誘致に頼るのではなく、地元資本で、地元が行動していくことが重要だ、と木下さんは語った。

そして現在では社会人スクールも開校し、既に500人以上が卒業して、全国で稼ぐまちづくりを進めているという。

自動車はどんな地域社会を作ったか

そして、お話は本日の本題である「自動車の社会的費用とまちづくり」へと入っていくのだが、「道路が完全にコモディティ化したこと」が、自動車社会への移行においては大きなティッピングポイントだったのではないか、と木下さんは言う。田中角栄などの時代には、車線を増やすことがそのまま開発と同義だったかもしれないが、それも道路というものの希少性があってこその話で、もはやそのプロジェクトが完了し、地の果てにまで道路が整備された今日においては、話は同じままというわけには到底行かない。だのに、「駅前を大きなロータリーに変えれば...」といったような声を、地方に行くといまだに耳にするという。もはやゲームは、次の段階に来てしまっているのだ。

さらに言えば、自動車は「都市空間消費量」という観点から見ても、かなり効率の悪い交通手段だ、ということも明らかになっている。

これを見れば一目瞭然のように、自動車は他の交通手段とは比べ物にならないくらい、都市空間をその移動のために必要とする。これは実際にも「通過交通」というかたちで地方都市で顕在化しており、その道路に隣接する地域には誰も用事がない人が、そこを通って他の都市へ行くための道を作るために、貴重な都市空間がむざむざと明け渡されてしまっているのだ。しかし自動車社会に適応するためには、それも飲むしかない、という状況になってしまっている。象徴的な事例としては、なんと札幌の大通り地区などは、約50%が通過交通だという。

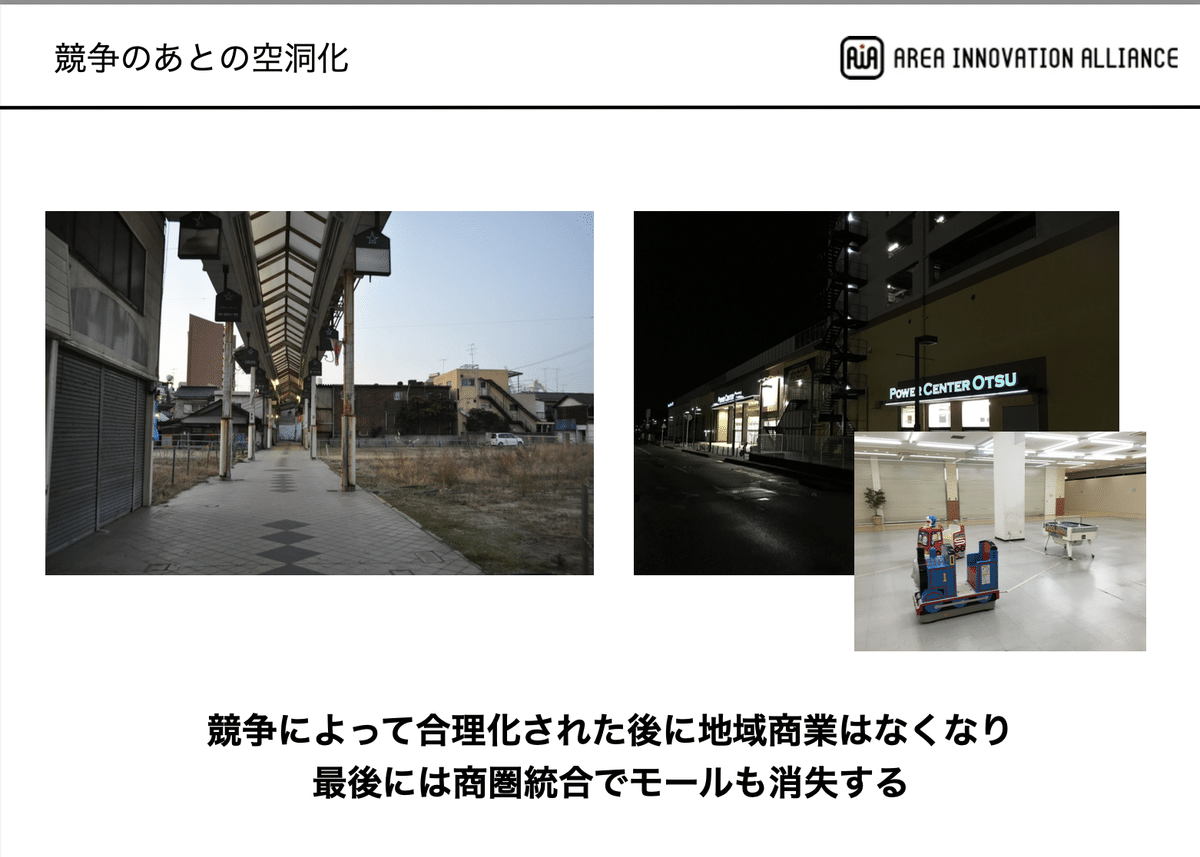

また、「貴重な資源を明け渡しているのに、ほぼリターンがない」という悲劇は、通過交通だけではない。地方の中小零細商店街もまた似たような惨状に見舞われている。先ほどもあったように、郊外に大きなモールを建設し、そこへと車を流すモデルを作ったら、今度はそこへと続くロードサイドの売却が進んでいく。そしてそこに全国チェーンの店舗などがどんどん入ってきて、その地域の消費をほぼ全てそこでまかなうことができるようになる。すると、気づいた時には地方の消費構造が地元に還元されない形で固定化してしまうことになるのだ。便利になった一方で、地方の資本はチェーン店を介して流出し、地元店舗は消えていき、次第に「あれしかない」という状況になる。だが、恐ろしいことにこれでもまだ良い方で、現在ではすでに、そのチェーン店すら消えてしまった、「これすらない」という状況も珍しくない。かつては地元のお店がたくさんあったのに、それがモールとチェーン店に置き換わり合理化され、そしてさらにはそのモールとチェーン店も人口減少に伴う商圏統合による合理化で駆逐されていく。このようにして、自動車に支えられた、超広域でないと生活が成立しない地方の現状は形成されてきたのだった。

「安全に歩く権利」から「楽しく歩く権利」へ

状況はかなり絶望的に思えるが、木下さんはここからどうやって地方の活性化の希望を見出しているのだろうか。限界集落をどうこうしよう、というよりも、そこも含めた地方の方が最後には移ってきて、そこで生活を営むことができる拠点をどう作るか。そういったフォーカスと問題意識で、木下さんたちは活動を行っているという。

先ほど出てきた巨大資本のモールやチェーン店は、消費者が自動車で道路をかっ飛ばしていても見つけてもらえるように店舗が設計されていたが、それに対して、地方の小さな店舗は、車で走っていては見つけられないことがざらにある。つまり、そもそもの設計からして自動車の速度に合っていないのである。しかし、そういった歩いて移動できる、小さな店舗が軒を連ねている場所にこそ独特の求心力が宿るのもまた確かで、古今東西を見渡してみても、結局残っているのはそういった旧市街地地区なのだ、と木下さんは語る。そういった場所では「自動車が来ないこと」が価値を生み出しているのだ。この「歩くスピードに合わせて、都市中心を再設計していく」ことに特化するのが、都心部における開発の重要なポイントだという。

先駆的な事例は見渡せば世界中にある。例えば、最初は治安悪化のために地主たちが改善に取り組み出すところから始まり、現在では自動車を排除して、安全性も確保されながら不動産価値も上昇する好循環を描いているタイムズスクエアや、グローバルカンファレンスの際に郊外にしか店がないことに実務・世界観的な危機を覚え、ウォーカブルシティ化を遂げたドイツのシュトゥットガルトなどはその好例だ。シュトゥットガルトはポルシェやベンツのお膝元であるにも関わらず、なんとその協賛のもとに街中にあった駐車場を一箇所にまとめたという。さらに、2024年にオリンピックを控えるパリでも、目下自動車侵入禁止ゾーンが広げられ、オリンピックを契機に中心部のウォーカブル化が推進されている。また、パリやミラノでは、道路をオープンテラスとして活用していることを税収の一部としながら推奨しているのも、一つの取り組みである。

こういった事例にインスパイアされながら、木下さんらも中心になって開発が行われたのが岩手県紫波町の「オガール・プロジェクト」という取り組みだ。紫波町は盛岡から電車で20分ほどの場所にある地域で、その駅前が何もない状態だったので、ここをなんとかしよう、ということで始まったという。このプロジェクトは、まず自治体ではなく民間が出資・主導で計画を立案し、建設前にモールに入るテナントを決め切ってから、その家賃金額で銀行と交渉し建設を発注する、という「逆算開発」の手法で開発が進められた。そうするとその地方の経済力で妥当なスペックの建物が建つことになり、無理もなければ無駄もない。しかも木造建築を中心にして償却期間を少なくし、モールの真ん中をグリーンベルトにして、駐車場をモールの外に追い出して歩く空間を確保している。これも最初は猛反対があったというが、結果として、現在では年間で100万人以上が訪れる人気スポットとなり、テナント・オガール・プラザ、自治体の三方よしの黒字となっている。さらに最近ではこのオガール・プラザ付近に住宅地も出来はじめ、オガールを中心にしたライフスタイルが支持されてきているという。

そしてこういった取り組みは一つではなく、徐々に国内の他の地域にも広がってきている。例えば大阪の大東市ではmorenekiという公営住宅跡地を賃貸、オフィス、店舗リースに向けて再編し、稼ぐ公営住宅エリアを目指していたり、姫路市の駅前では駅前のロータリーをずらして、駅前を全面広場に変え、メインストリートまで歩けるエリアとしてつなげるという英断がなされていたりする。少しずつではあるが、灯火は着々と灯って行きつつあるのだ。

かつて宇沢弘文は市民社会における市民の権利として「安全に歩く権利」を訴え、それに基づいた都市再編を要求した。その表明が『自動車の社会的費用』だったわけだが、その刊行から50年が経とうとしている今、「安全に歩く権利」に加え、市民の「楽しく歩く権利」こそが、地方活性化のキーワードとして浮上しつつある。

速過ぎる車を降りて、自分の足と目でその地域を知覚しながら、あたかもその土地を味わうようにして歩くこと。それはもはや贅沢ではない。それどころか、それこそが地域の未来へ向けた偉大な一歩なのである。

質疑応答

当日は会場・オンラインともに盛況で、たくさんの質問が木下さんに寄せられた。全部を掲載することは紙幅の関係上ここでは出来ないが、いくつかの質疑応答をご紹介させていただきたい。

まず、地元の投資を呼び込んでいく際のポイントは何か?という質問があった。これには木下さんは単純明快に「地元の金持ちにやる気があるかどうか」だ、と答えていた。もともとこういった事業は元地主とか元藩主といった地方の有力者が担っていたものでもあるし、また儲かったところがそれを再投資という形で地方に還元していくことも重要だ、という。そしてそういった地場投資を地元住民が褒めて持ち上げ、奨励する空気を作っていくことも重要で、そうすることによっていい意味での競争が地元に生まれてくる、と述べていた。

他には、自転車やキックボードといった徒歩と自動車の中間のような交通手段についてはどう考えるべきか?という質問があった。これに対しては、木下さんはあくまでも中心地は徒歩で考えているとした上で、そういった交通手段も確実に消費者の行動範囲を速すぎない仕方で広げてくれるので、使うメリットは大きいと述べていた。広域で人が移動するようになることへの期待は大きいが、一方で歩行者との接触事故の危険性や、停める場合の場所の集約の問題など、そういったものは個別で対処が必要だろうとのことだった。

最後に、オガール・プラザの成功には地域住民のニーズの正確な取捨選択があったと思うが、それはどうやって実現したのか?という質問があった。これには、何が求められているのかはやってみないとわからないところが一定あるとはいえ、問われているのはお店をやる人のマーケット感覚だろう、という答えだった。例えば、オガールには現在図書館の裏に居酒屋があるらしいのだが、それも出来たら全然ありだという。つまり重要なのは何の業種がくるのかではなく、具体的にどんな店舗ができるのか。「いい店なら行きたい」と消費者なら誰しも思うだろうが、そういった部分が肝で、そこの具体度をあげることがまずは重要だと述べていた。そのためには地元の市場を一番よく見れている人の協力も必要だし、やったらみんなで買い支えなどして応援することも重要だ。そのようにしてオーナーシップを持って地域の経済を回していくことが、良い結果を作るのだというお話だった。

社会的共通資本と未来寄附研究部門の取り組みをご支援いただく窓口として「人と社会の未来研究院基金」を設けています。

特定の一民間企業からの寄附で運営されることが多い通例の寄附講座とは異なり、様々なセクターから参加をいただくことを目指しております。https://sccf.ifohs.kyoto-u.ac.jp

また、社会的共通資本がなぜ今必要なのか、Beyond Capitalismとして今後どのように社会的共通資本と未来を拡張していくのか、企業に求めることやアカデミアとしてのあり方も再考する各種イベントを実施しております。

https://sccf-kyoto.peatix.com

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?