【訳者あとがき】R・ソルニット『私のいない部屋』

ソルニットがいかにして作家に、そしてフェミニストになったかを自ら描いた自叙伝『私のいない部屋』。本書の背景などに触れた訳者あとがきを公開します。

本書は Rebecca Solnit, Recollections of My Non-Existence, Granta Books, 2020 の全訳である。

原書の刊行ペースには及ばないものの、レベッカ・ソルニットの翻訳は本邦でも続々と刊行されており、彼女の書き手としての顔はある程度知られつつあるのではないだろうか。そうした事情に甘えて、多様な主題について旺盛に書きつづけている作家であり、すでに二十を超える本を書いていて、最近はフェミニズムの論客として知られるようになり……という紹介はここでは控える。

まず本書の内容を中心に、他の著作などからも補いつつソルニットの歩みを辿っておく。

レベッカ・ソルニットは一九六一年にコネチカット州で生まれ、一九六六年に両親とともにサンフランシスコ郊外の新興住宅地ノヴァトに移った。その間ニューメキシコに住んだ時期もあるようだが、一人で冒険していたと思い出しているのはノヴァト周辺のことだろう。GED(高等学校卒業程度認定)を取得してコミュニティカレッジへ入り、十七歳でサンフランシスコ州立大学へ転学している。その後、パリでの一時滞在などを経て、一九八〇年、十九歳のときにサンフランシスコに自分の部屋を借り、経済的にも独立した。以来、彼女はサンフランシスコの人である。本書ではこのあたりからの出来事が主に語られている。

一九八〇年代になると本格的に知的・政治的な実践への道に出会ってゆく。まず州立大学を卒業してUCバークレーのジャーナリズム大学院へ進学する。そしてサンフランシスコ近代美術館でアルバイトをはじめ、ライターとして音楽誌や美術誌に書き始めるなど、その後のキャリアにつながるさまざまな経験をする。芸術家との交流がはじまり、アメリカ西部の歴史や環境保護に関心を寄せてゆく一方で、街を襲ったエイズ禍の惨状も目の当たりにしている。一九八八年には弟の誘いで初めてネヴァダ核実験場の反核運動に参加した。その圧倒的な風景や人びととの交流から強い印象を受け、主著としては第一作といえる『野蛮な夢』(Savage Dreams 未訳)にもつながっている。

一九九〇年代初頭にはまず六名の芸術家についての最初の著作『知られざる展覧会』(Secret Exhibition 未訳)がいくつかの難事を乗り越えて刊行された。そして第二作『野蛮な夢』の出版契約のアドバンスを得て、車中泊装備つきのピックアップトラックを手に入れている。機動力を得たソルニットはその後、西部先住民の土地闘争を支援して政府との紛争に立ち会うなど、アメリカの西部、とりわけその環境の歴史や、そこへ住む人びととの関わりをさらに深めてゆく。

一九九四年に刊行された『野蛮な夢』は、一部からの反応について本書に述べられている通り、ある意味でシリアスな著作家と認められるきっかけになる作品になったようだ。そしてそのときの経験は芸術、歴史、環境問題、政治的アクティヴィズムに知的にも身体的にも身を投じてきたソルニットに、希望の擁護というおそらく作家としての根底的な課題を自覚させることになったのではないかと思われる。この出来事をきっかけに「暗闇のなかの希望」というエッセイが書かれ、これは同名の書籍にもつながっている。

一九九七年にはアイルランドへの旅を契機とする紀行と思索『渡りの本』(A Book of Migrations 未訳)が刊行された。その後、二〇〇〇年代以降は『ウォークス』、『影の河』(River of Shadows 未訳、エドワード・マイブリッジ評伝)、『災害ユートピア』などの重厚な著作をコンスタントに発表しつつ、『迷うことについて』等の私的な色彩の濃いエッセイや、都市のオルタナティヴな地図をモチーフにした『無限の街 サンフランシスコ』(Infinite City 未訳、共著)など、新しい試みやコラボレーションを次々に行なっている。

二〇〇三年のイラク戦争反戦デモへの参加と、世界的な盛り上がりと裏腹なその「失敗」の経験はしばしばソルニットが振り返る出来事である。インターネット上でも世相に反応して多くの文章を書き、そうした中、一連の「ありふれた」出来事をきっかけに二〇〇八年に発表したエッセイ「説教したがる男たち」が社会現象的に注目を集め、フェミニズムの論客としても知られてゆく。

二〇一〇年代に入ると、メディアで大きく取り上げられる女性への暴力事件や、盛り上がりをみせる新しいフェミニズムの波に呼応するように、既訳書だけでも『説教したがる男たち』『わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い』『それを、真の名で呼ぶならば』『シンデレラ 自由をよぶひと』などジェンダーやフェミニズムの論点を主題とする著作が続いた。

そして二〇二〇年には回想録として本書が発表され、次作『オーウェルのバラ』(Orwell’s Roses)は二〇二一年内の刊行が予告されている。これはジョージ・オーウェルの植物や自然との関わりを通じて、その文学や思想を跡付ける評伝とのことである。

*

ソルニットは、一見すると無関係な事実の配置の間に隠された連関を見出す作家である。回想として書かれた本書にもまた、源流から滲み出して幾筋もの不定形な経路を辿って流れてゆくような、いくつかの主題のようなものが見え隠れする。

まずソルニットが、自らの性ゆえに存在を軽視され、存在を消しているように迫られ、場から排斥され、沈黙したままいるように仕向けられてきたこと。つまり「私の非存在の回想」という原題にもある自らの非在性をめぐる物語として。「自分ひとりの部屋」を手にいれた場面から本格的な話を始めて、やがて作家として地歩を築く道程を述べるソルニットの回想は、彼女が少しずつ自分へ向けられる否定性に抵抗する術を身につけてゆく過程でもある。つまりこれは一面ではソルニットが自分の存在を回復し、確認していった物語である。

ただし、それは単に彼女の人生における克服の物語にはならなかった。ありがちな回想は個人的な課題が個人的に克服される物語だ、とソルニットはいう。けれど彼女の課題は個人的に解決されることではなかったのだ、と。だから、むしろソルニットはフェミニズムについて書くことでその課題を社会の病として告発し、後に続く者たちへの礎として差し出そうとした。つまり彼女はジェンダーを巡る言論の場に立ち続け、あるいは自分の半生をそのような物語として差し出してみせることで、自らの非在性という課題をさらに広い文脈で引き受け続けることを選択した。本書はその営みの一部である。

そうした意味で、これは極めて私的な文章であると同時に、はっきりとした宛先のあるメッセージでもある。女性が強いられる非在性がソルニットにおいて根底的で現在的な問題であり続けているからこそ、何らかの形で乗り越えられることという課題は希望とともに次世代へ手渡されなければならない。ひとまずはそれが、ここにギフトとして私たちの手の中に置かれているものである。

その点でいえば、本書はソルニットが都市の黒人やクィアのコミュニティ、主流文化から距離をおいた芸術家たち、そして西部の先住民といった、マイノリティやマージナルな存在とされる者と結んできた関係を辿っていることが特徴的といえるかも知れない。フェミニズムはあらゆるものの解放の一部であるといい、謝辞の末尾にもフェミニズムとインターセクショナリティが並んでいる通り、おそらくそれはフェミニズムに対するソルニットの姿勢の表明だろう。

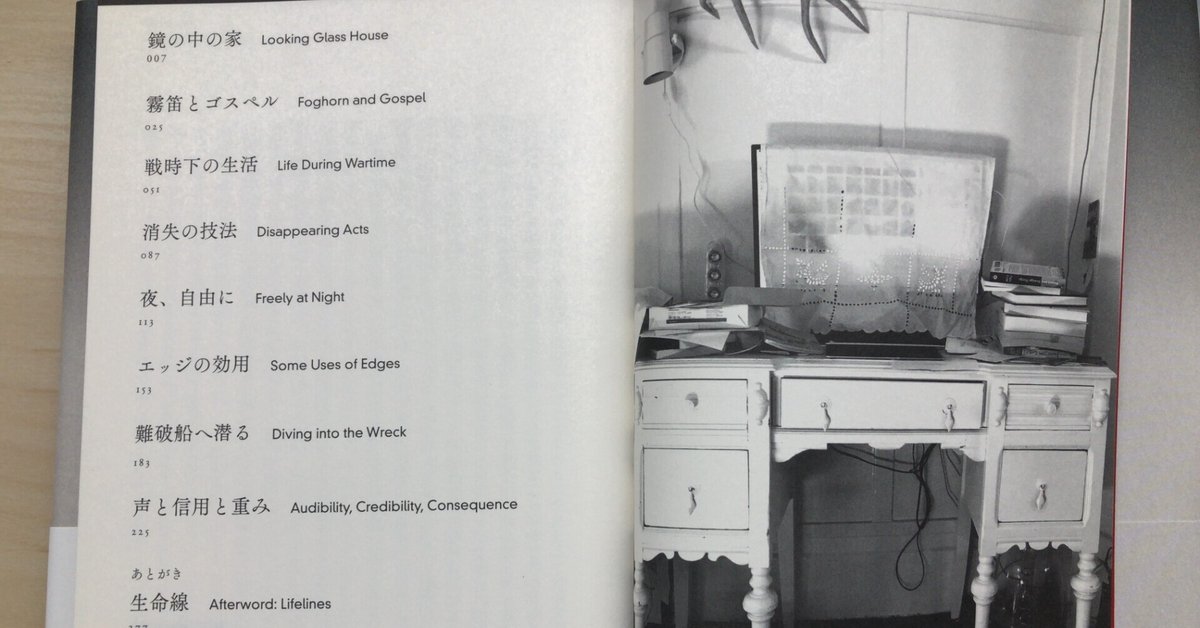

そして、これは声の物語でもある。ソルニットは声に希望を託している。沈黙は死であり、死とは沈黙のことだ。声にこそ生と連帯の希望がある。そのことは、彼女が今も使っているという書き物机の血塗られた来歴にも刻まれている。声は個に沈黙を乗り越えさせると同時に、個と個を、あるいは個と社会をつなぎ、世界に変化をもたらす。世界を変え、権力の布置を変え、空間の配分を改める声とは政治そのものである。だからこそソルニットは街頭に立つアクティヴィストでありながら、同時に書斎において、とりわけ歴史について書く作家でありつづける。本書はその意味で、やはりこれまでのソルニットの営みの一部である。声は見知らぬ他人のように訪れる、とソルニットはいう。そして、書くことは常に遅れてやってくる。ソルニットの声もまた、彼女の人生にゆっくりと追いついてきたものだった。

これまでのソルニットの仕事はおおまかには西洋、とりわけアメリカ西部を軸にして近現代の文化史に関心を向けた厚めの書物と、事物や旅などをきっかけにして思索を紡いでゆくエッセイと、そしてフェミニズムや政治を中心に、時事的な話題に敏感に反応する論評的なテキストという三つのタイプに分けることはできるだろう(分類しづらいものも多いのではあるが)。ただ、書く対象や場に応じてさまざまな散文を書き分ける一方で枠組みに拘泥しない書き手でもあり、どの文章にもいろいろな要素が重なりあっていることが多い。

その文章には合流と枝分かれを繰り返してゆくイメージや事物の連鎖を、刈り込んだり撓めたりすることなくほとんどそのまま紙面に定着していくような印象がある。これはどんな文章でも大なり小なり通底していて、常にある種の自由さがあり、時として単なる量とは別種の過剰さがある。たとえばオーソドックスな研究者の文章に慣れている読者がソルニットの著作を読むと、なぜこの人はこれほど融通無碍に書き、しかもこれほどに書き過ぎるのかと思うこともあるかも知れない。

本書はある意味で、そうしたソルニットの関心や問題意識と、言葉の選び方や書き方や文体の結びつきがどこからやってきたのかを語ってくれる本にもなっている。回想を通じて読者に見えてくるのは、そのすべてがほとんど最初から書き手としてのアイデンティティ(という陳腐な表現を使うならば)の根底に刻まれているということだ。もっといえば、それは彼女の生と不可分であり、社会が彼女の性に強いてきたものとも不可分である。そして、ソルニットはこの回想を編むことで、そのような書き手としての姿を再確認しているように思える。その意味で本書はいわば、鏡の中で消えゆく自我を見つめていたソルニットが、その姿をもう一度映し出すために自らの半生の前に差し出した一枚の鏡である。

既刊でいえば『迷うことについて』や『渡りの本』、『近くて遠い場所』(The Faraway Nearby 未訳)などの、私的な出来事から思惟を紡いでゆく一連の著作は、ある意味で本書に近く、互いに重なるエピソードが登場することも珍しくない。あるいは『ウォークス』などの主題が先立つ書き物でも、執筆中や調査の合間に起こった出来事が生々しく言及され、それが思考をつなげてゆく原動力になっていたりする。そしてフェミニズムを語る著作では幾度でも個人的な経験に立ち戻り、出来事の布置が示しているものを明らかにしてゆく。そんなソルニットの著作には、見え隠れする書き手の佇まいが少しずつ形をつくっていくような印象がある。既にソルニットが何者かご存知の読者には、本書は書き手の生という物語を辿る一本の、あるいは何本かの糸をくれるものにもなるかも知れない。

もう一つソルニットらしい文章の特徴を挙げておくならば、身をおいてきた場所のそれぞれにソルニットが向けるつぶさな視線は本書でもやはり印象的だ。とりわけ彼女の一九八〇年代は、サンフランシスコという街との出会いの時代だったと思われる。サンフランシスコは彼女にとって芸術、文学、サブカルチャー、友人、政治、そして性自認・指向の多様なコミュニティをはじめとする社会のあらゆる場所へ通じる扉であり、その中に分け入りながら自由に歩く喜びを語るソルニットの筆致にはほかのどんな文章よりも愛惜に満ちている(と訳者には感じられた)。

ただし付言しておくと、ソルニットがこの街に向けてきた視線は私的であると同時に社会的・歴史的なものでもあった。ソルニットは、二十世紀初頭の地震と大火による街の変容を跡付ける『廃墟の後で』(After the Ruins, 1906 and 2006 未訳)や、ジェントリフィケーションによる文化的空洞化を主題とした『虚ろな街』(Hollow City 未訳)、あるいはセクシュアリティや人種をはじめとするさまざまな文化・歴史的レイヤーを地図に重ねる都市地図帳のシリーズ(”Atlas” シリーズ、未訳)など、研究者やアーティストらとの協働によるさまざまなプロジェクトを通じてこの街の重層的な歴史について書き続けている。ソルニットの筆致が単なる感傷を越えて街の変容と社会の変化の多角的な証言になり得ているのは、そんな裏付けにもよるものだ。

声とその政治性がひとつの主題ともいえる本書の翻訳作業は、訳者にとって翻訳という務めについてさまざまな意味で考えさせるものでもあった。たとえばこの間にはアマンダ・ゴーマンの翻訳を巡る議論などもあった。誰が声を発することができるのか。誰の声が聞かれ、信じられ、重んじられるのか。そこにはソルニットの文章が誰にどのように翻訳され、誰にどのように届けられるのかということももちろん含まれている。訳者としては、本書がより多くの、そして多様な読者を得ることを願ってやまない。これは文字通りの意味であらゆる人に読まれるべき本だからである。

最後に、本書で引用されている文学作品等については、既訳のあるものは適宜参考にしつつ、基本的に訳者の責任で訳出した。形式上必ずしも引用元の文献と一致しない部分もあり、これも適宜文脈に応じて対応している。それから章題にトーキング・ヘッズやシルヴィア・プラスやアドリエンヌ・リッチが借りられていることをはじめとして、ポップカルチャーから文学作品まで参照の多い文章につき、翻訳を経てこぼれてしまったさまざまな部分については御容赦を願う次第である。

そして『ウォークス』『迷うことについて』に続いてお世話になった株式会社左右社の東辻浩太郎さんに御礼を申し上げる。

二〇二一年九月 東辻賢治郎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?