ナチスの記録、人間の残虐さ、そして希望となる感情について

以前、アウシュヴィッツ収容所を訪れた話をしましたが、今回はそこから広げ、ナチスがアウシュヴィッツ以外にもどんなことを行ったかについて、ベルリンで訪れた戦争関連の資料館で学んだことを伝えていこうと思います。ここに書き残した、ナチス、ホロコースト、そして善と悪について、皆さんが自分の頭で考える契機となれば嬉しく思います。

ちなみにベルリンで訪れた戦争関連の資料館は

・テロのトポグラフィー

・ナチス抵抗記念館

・オットー・ヴァイトの工場跡

・アンネ・フランク・ツェントルム

・ハウスオブヴァンゼー

の五ヶ所です。アンネの資料館以外は無料で入れたので、ベルリンを訪れる際にはぜひ行ってもらいたく思います。やはり百聞は一見に如かずというのは事実です。

また、ポーランドのクラクフでは、『シンドラーのリスト』で有名なシンドラーの工場跡も訪れました。こちらは、日常が奪われたポーランド人の人生を疑似体験できるような施設だったので、こちらもとてもおすすめします。

それでは、ここから真剣に書いて行くので、少々長いですが最後まで読んでいただけると嬉しいです。

ホロコーストまでに辿った道

ナチスといえば代名詞になっているのがアウシュヴィッツでの非道な行いの数々だが、そこに至るまでの過程もかなり残虐だった。あらゆる差別と迫害を徹底的に実行し、ドイツ国内から隣国ポーランド、バルト海沿岸のリトアニアやエーゲ海沿いのギリシャまで、本当にヨーロッパ大陸中を恐怖に陥れていた。

まずは、ドイツ国内外におけるユダヤ人への強い差別。

ユダヤ人経営のデパートを立ち入り禁止にしたり

シナゴーグの家具を大衆の目の前で燃やしたり

敬虔なユダヤ教徒のその宗教的規則であるひげともみあげを公衆の前で切ったり

この星印、ユダヤ人はナチスによって着けるのを強制されていた。自ら差別される対象であることを示さなければならなかったのだ。ちなみにこちらの写真は現在のベラルーシのミンスクで撮られたもの。

こちらはワルシャワのゲットーでの写真。両手を挙げる少年の、怯えた表情を見て欲しい。

そして迫害の味を覚えたナチスは、国内外にどんどんその触手を伸ばしていく。ますます残虐な方法で。

ギリシャにて、見せしめとしての公開処刑。

現在のベラルーシで捕まった女性たち。

南フランスにて、捕まってしまったレジスタンス。

ドイツ国内で行われた、ドイツ語以外の本を燃やす検閲の様子。

このようになるべく多くの人々を支配下に置くために、ナチスの軍隊は徹底した精神的な訓練を受けるそう。共感を一切なくし、「劣っている」者たちに対して心の底から疑いなく蔑めるようになるために。

これらのエピソードや写真は、まだほんの一部でしかないけれど、私の心をじわじわと蝕んでいった。おかしい。本当におかしい、社会全体が病んでいる。気持ち悪い。

これらの資料を眺めていたら、軽かったはずの斜めがけバッグすら重く感じられてくるほどに気が滅入ってしまって、途中の椅子に座って長い長い息を吐いたのを覚えている。

英雄ヒトラー

私にとって印象的だったのが、ヒトラーを前にしたときの当時の民衆たちの様子を捉えた写真たち。誰もがこの上なく嬉しそうな表情をしていたのだ。

1枚目の女性たちが手を伸ばす先にいるのはヒトラー。まるで、ジャニーズのライブでアイドルに手を伸ばす女の子のような、熱に激しく浮かされた顔をしている。最後の写真の小さな子供達も、「手を挙げる」という行為に誇りを持っているような、なんとなくはにかんだ照れたような表情をしているのが見て取れるだろう。これらの写真だけ見ると、本当に彼らが極悪非道な独裁政治を行っていたのか、甚だ疑問に思えてくる。

そう、ここが落とし穴。平和な世における大量殺戮者は、戦時中には英雄なのだ。誰もが憧れる、圧倒的カリスマ性を持った人物、それが、戦前、戦時中のヒトラーの正体。

つまり、戦争中の社会というのは、今私たちが生きている世界とは善悪が完全にひっくり返ってしまっている状態なのである。善悪の定義なんてものは、意外と曖昧で脆く、病んだ社会はあっという間にその定義を覆す。

差別しなければ、支配しなければ、殺さなければ自分たちが負けてしまうかもしれないから…その「負けてしまう」というたったひとつのことへの恐怖と執着が、それらの非人道的行為を「善」へと押し上げる。

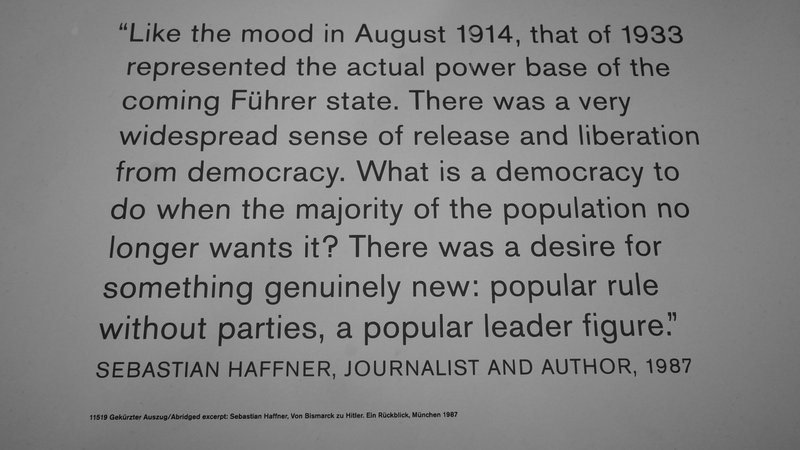

こちらは同じくテロのトポグラフィーに展示されていた、当時の社会状態を的確に表現したあるジャーナリストの言葉。

"What is a democracy to do when the majority of the population no longer wants it?"、

「大衆がもはやその存在を望んでいないとき、民主主義に一体何ができるというのだ?」

ここに、ヒトラーが、ナチスが誕生してしまった理由が凝縮されていると思う。社会全体が病んでいたから、独裁政治を求めていた。民主主義なんてどうでもよかった。その結果として、ヒトラーとナチスが誕生してしまった。

社会全体の責任

それを思うと、ヒトラーも犠牲者の一人なのかもしれない。彼が美術学校に合格して、政治家になる道を歩んでいなくても、おそらく別の誰かが第二のヒトラーになっていたのだろう。だって社会がその存在を望んでいたのだから。

その社会の「欲」が、政権を握ったヒトラーを、ナチ党を、さらなる狂気へと駆り立てた。他国を侵略し、人々の生活を奪い、根拠のない差別を行い、人をものとして扱い、何百万人の命を奪わせた。ヒトラーとナチスの行ったことはどう考えても許されることではないし、擁護するつもりは全くないけれど、これらの行為は、もはや彼らの意思でどうこうできる範疇にはなかったのだと思う。それだけのどうしようもない圧倒的な運命の流れのようなものを、私はこれらの展示物から強く感じ取った。

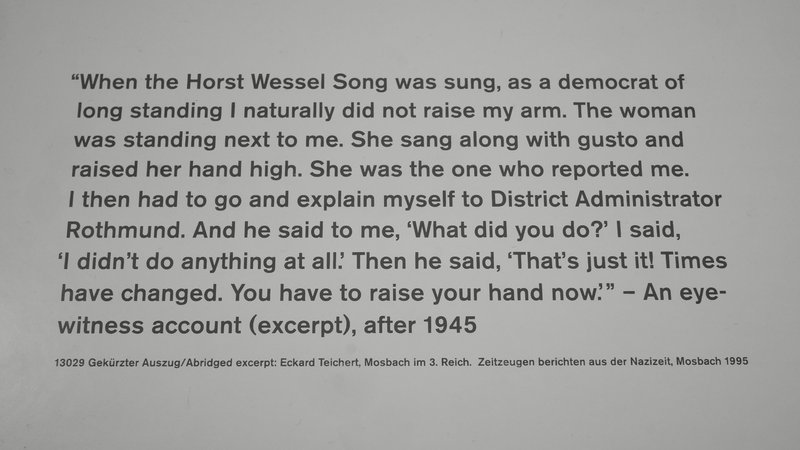

ヒトラーやナチスばかりが悪者として扱われがちだが、これはもう社会全体が加害者、かつ犠牲者であったのだ。例えば、こんな証言が展示されていた。

この証言を要約すると、大衆が集まってナチスの党歌を歌いながら腕を高く挙げなければならなかった場面で、腕を挙げなかった人がいた。するとその人は隣にいた、腕を意気揚々と挙げて歌っていた女性に通報されてしまう。捕らえられた後、ナチスの警察に「何をしたんだ?」と尋問され、彼が「何もしてないです」と答えると、「それがいけないんだ!時代は変わったから、お前も腕を挙げなきゃいけないんだ!」と怒鳴られた、という話。

とにかく従わなければならない、従わないだけで近隣に通報されてしまうという、社会全体が悪に染まってしまっていた証となるエピソードだ。

今だから私たちはこれを読んで「何これ、怖い」と思えるけれど、当時の人々はもうその「恐怖」すらナチスに奪われてしまっていたのだろう。「怖い」と思ったら、自分の命が脅かされる。だから自分の感情を見てみぬ振りをして、恐怖を崇拝にすり替えて、ただただ運命の歯車に乗っかって行くしかなかったのだ。

しかし同時に、私たちがこれらの「悪」に勝てる唯一の手立ては、この「怖い、おかしい」という感覚、人間としての生の感情なのではないかと思った。

自分の感情を押し殺さないで生きること、そして、自分の核となる善悪の価値観を信じて生きること。

綺麗事と言われてしまったらそれまでだが、この生きた感情が、悪に染まった世界に対して私たちが持てる、本当に微力かもしれないけれど、唯一の武器なのでは無いかと思う。

抵抗した者たち

「テロのトポグラフィー」にて、人間の恐ろしさを思い知った私に希望を与えてくれたのは、「ナチス抵抗記念館」と「オットー・ヴァイトの工場跡」に展示されていた、恐怖に屈せずナチスに反旗を翻した人々の存在だった。

「ナチス抵抗記念館」には、クリスチャン、亡命したユダヤ人、若者、学者、軍人など、ナチスに抵抗したあらゆる人々のその意思が展示されている資料館だ。

例えば、こちらの写真は、ナチスに抵抗したある若者集団のもの。

彼らは、禁止されている外国のラジオやジャズの音楽を聴いたり、外国のニュースを通して戦況についての情報を得たり、それを印刷して配布したりした。見つかったら処罰されるにも関わらず。

彼らのようなアイデンティティを模索する若者にとって、「見るもの触れるものを制限される」という状況は、何よりも堪え難いものだった。だから彼らは集まって、心の底を打ち明け合って、みんなで自分らしい生き方を模索した。そしてそれが、反ナチスの運動へと繋がっていったのだ。

自分と同じ年代の人間で、このような不敵な勇敢さと不断な実行力を持ち合わせた人間がいたという事実は、強く私の胸を打った。

また、日本ではあまり知られていないのだけれど、オットー・ヴァイトという、反ナチスを貫いた盲目の男性がいる。彼はその工房でユダヤ人数十人を匿ったことから、ベルリンのシンドラーとも呼ばれている。こちらがその工房のメンバーの写真だ。

彼は工房の奥にユダヤ人の家族を匿ったり、収容所に入れられた仲間に向けて食糧を大量に送ったり、友人を助けるために実際にアウシュヴィッツに赴いてその逃亡を手助けしたりしている。

そんなことをしているだなんてナチス側に露呈したら自分の身もどうなるかわからないのに、それでも彼はがむしゃらにユダヤ人を救い続けた。終戦後も、ユダヤ人のための孤児院を設立したり、強制収容所出身者のための老人ホームを設立したり、とにかくユダヤ人のために、ナチスの犠牲者のためにその身を挺して尽力した、曲がらない信念を持った本当に強くて素敵な人だ。

これらの「抵抗した者たち」の写真を眺めていて、一つ気が付いたことがある。

それは、誰もが笑顔だということだ。自分を信じて、その信念を貫いて、生きたいように生きること、それはとても素晴らしいことなんだよ、と話しかけられているような気がした。

**

伝えていくことの大切さ**

「アンネ・フランク・ツェントルム」は、比較的最近誕生した資料館で、子供でもわかるようなイラストや体験型の展示が特徴的な資料館だった。アンネの親類にはご存命の方も多いので、そんな方々が実際に話す動画なども観ることができて、戦争を身近なものとして捉え直すきっかけを与えてくれるような場所だ。

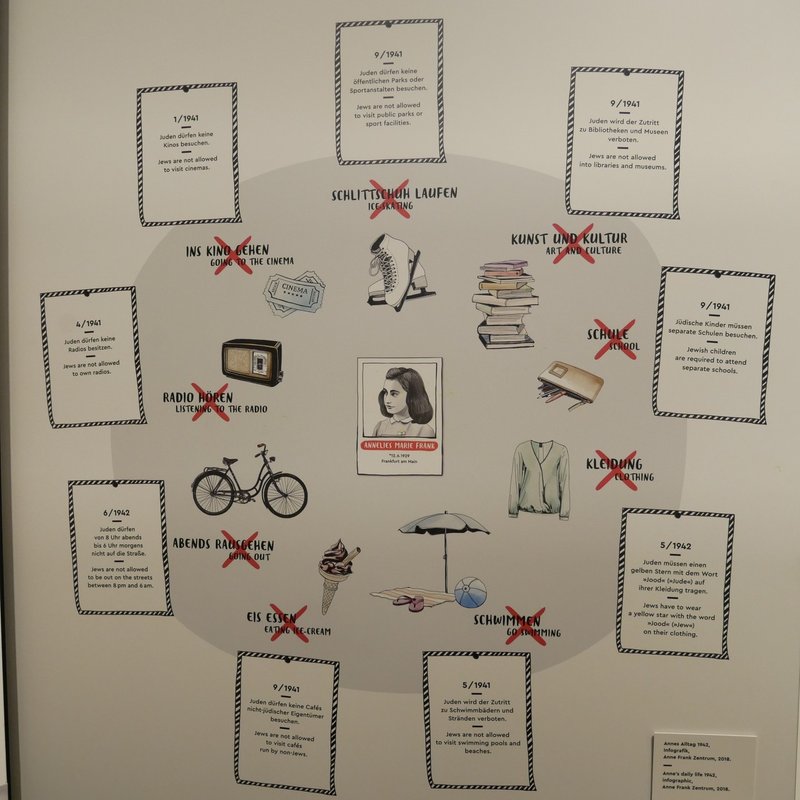

例えばこちらの二枚の写真、上はアンネの一家の相関図で、下はユダヤ人が禁止されたこと一覧の写真だ。イラストが豊富なので、ドイツ語と英語があまりわからない人が行ってもとても理解しやすくなっている。

アンネの一家について軽く説明をしておこう。

アンネは最初はドイツのフランクフルトで暮らしていたのだけれど、ナチスの反ユダヤ主義が強まると一家でオランダのアムステルダムへ移住した。しかしオランダも次第にナチスに占領され、上の写真からわかるような差別が露骨に行われるようになる。そしてユダヤ人狩りが始まると、アンネの一家は隠れ家生活を始める。しかしその隠れ家も最終的にはナチスに見つかってしまい、アンネたちは強制収容所に連行され、アンネはそこでの過酷な労働の最中命を落とすこととなる。

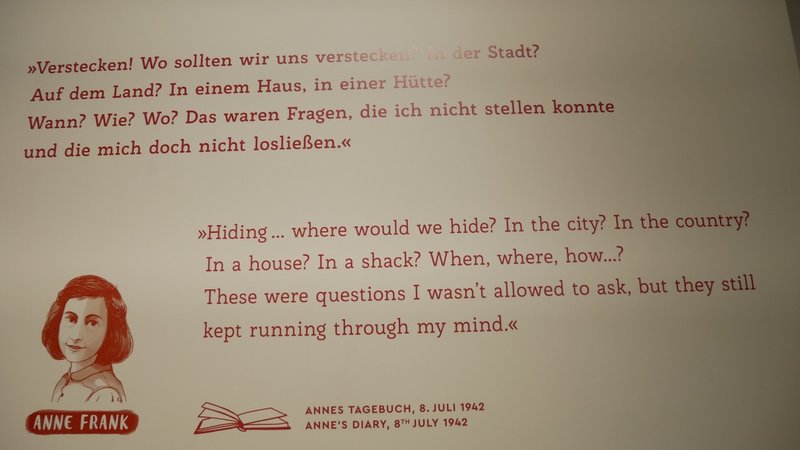

展示は基本的に時系列に沿っているので、私たちはアンネの生涯を追体験しているような気分になる。そしてそれらの展示の間にアンネの日記の台詞が引用されていて、これがまたいい効果を生んでおり、アンネの当時の気持ちが痛いくらいに伝わってくるのだ。

隠れるって…どこに隠れるというの?街中?国?家の中?小屋の中?いつ、どこで、どうやって…?

これらは私が訪ねてはならない質問でした。でもこれらの疑問はいつでも私の胸の中に渦巻いていました。

今日私はもし逃げなければならなくなったときのために、スーツケースに荷物を詰めました。でもお母さんが言っていたように、「一体どこに行けばいいのだろう?」

また、こちらの資料館には各国言語での『アンネの日記』が置いてある。

もちろん日本語版もあったので軽く冒頭を読んでみたのだが、幼い少女が書いたとは思えないほどの表現力と語彙に富んだ、小説のようなすごく素敵な作品だった。私も本が大好きな人間だからこそ、彼女は本当に本が好きで、夢中でたくさん読んできたのだろうということがその文章を通して伝わってきて、その命と才能が若いまま摘まれてしまったことを惜しく、そして切なく思った。

そして私がこの資料館の中で一番胸を打たれたのは、アンネの父、オットー・フランク氏のこちらの台詞だ。

残念ながら、世界は一般的に過去から学ぶことはできません。でもそれができる人こそが、人々が過去を理解しそこから確実に学べるように、努めていかなければならないのです。[...] 私はアンネの日記を遺言のように思っています。人種差別主義に、反ユダヤ主義に、人々の相互理解に訴えかける力を持った作品だと。

確かに世界は過去から学ぶことはできない。だから現代でも差別は根強く残っているし、争いは決して終わることがない。それでもやはり伝えたいという意思を持った人が伝えていって、少しでも多くの人が無知から脱出できるように図ることに意味があるのだと、私は強くそう思う。オットー氏のこの言葉に共感したからこそ、私は今回このnoteを書こうと思えたのだ。

**

終わりに

これで私の長いベルリンレポートは終わりとなります(敬語に戻りました笑)。ここまで読んでくれた方、本当にありがとうございます。もし宜しければSNS等でシェアしていただけるととても嬉しいです。

ヨーロッパで生活していて思うことの一つに、「物理的距離が離れれば離れるほど、情報の正確さは失われる」というものがありました。日本にいたままでは、ホロコーストについて、人類の残虐さについて、ここまで詳細に知れる機会は存在しなかった。

それはもちろんホロコーストについてだけではないし、日本の情報がこちらの人々にうまく伝わっていないという逆の形で表れている場合もあります。そしてその無知が、齟齬の積み重なりが、すれ違いや差別となって立ち上っているのではないかと思ったのです。

せっかく一年間こちらで生活しているのだから、何かしらの形を通して正確な、生きた情報を日本に届けたい、そう思ってこのnoteを書きました。そしてまた反対に、帰国までに私の見ている日本をできるだけ正確に現地の人々に伝えられたらいいな、と思っています。

それでは。

サポートしていただいたお金は本代に使わせていただきます!