自分の父親のまたいとこの男性~皇位継承~

「自分の父親のまたいとこの男性」の名前を知っていますか?と聞かれて、即答できる日本人はほぼ皆無ではないかと思います。有名な一族の末裔など、家名の維持存続が重要視されている人、また一族で商売をされている方など、現在の日本人のなかではごく一部の方が、うっすら意識しているのに過ぎないと思います。

「安定的な皇位継承の確保などの課題を議論する政府の有識者会議」が皇室の今後をめぐって、議論を始めましたが、安直に女性天皇・女系天皇に論を立てる専門家の皆様に対し、まずは家のファミリーヒストリーを紐解いて、「ご自分の父親のまたいとこの男性」を調べて、自分なりの感覚を得てから、この会議に臨んで欲しいと思っています。

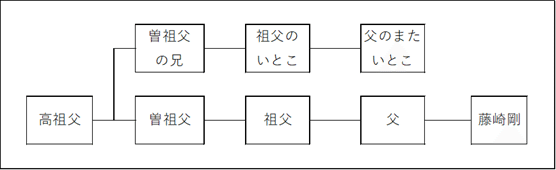

先人がいかにして、これまで皇室を男系維持で護ってきたかについて、様々な事例が発表されていますが、一番直近の例として、200年前の第118代御桃園天皇から、第119代光格天皇への皇位継承がよく紹介されています。「自分の父親のまたいとこの男性」というこのタイトルは、御花園天皇から見た光格天皇との関係になります。こんな感じです。

私は小学生の頃から家の歴史を調べていて、20年以上前に取り寄せた改製原戸籍や除籍謄本を再読し、「自分の父親のまたいとこの男性」とは、どんなものなのか再検証してみました。

共通の先祖は、高祖父になります。高祖父は1830年生まれで191年前です。曾祖父が生まれたのは、明治13年ですので、こちらも約140年前。曾祖父は四男二女の兄弟がありました。祖父の男子いとこも何人もいますが、そのうち1人だけは近所に住んでいた関係で、親族してのつきあいもあったようで、名前も聞いています。しかし、父のまたいとこになると、さらに人数が増えるわけですが、ほぼ名前を知りません。辛うじて前述の男性の息子さんとだけ会ったことがあります。

いわば、私が仮に子供がおらず亡くなったとして、私の後を墓の継承も含め、その方に継いでもらうというのは、現代人の感覚にはなかなか合いません。しかし、「安定的な皇位継承の確保などの課題を議論する政府の有識者会議」の委員の皆様が、このような感覚をそのまま持ち込んで、議論に参加してもらっては困ります。

皇室を男系男子で継承する意義について、ジャーナリストの門田隆将氏は、「代々の天皇は父方を遡(さかのぼ)っていくと神武天皇に辿(たど)り着く。これが皇統だ。歴史上、8人10代の女性の天皇も、いずれも父方に天皇、もしくは皇太子らを持つ男系天皇だ・・・父系を辿れば神武天皇に辿り着く皇統は時の独裁者にも覆せない。平家や源氏、あるいは足利、織田、豊臣、徳川…どの時代の権力者も天皇になり代わることはできず、せいぜい娘を天皇に嫁がせ、外戚として振る舞うことしかできなかった・・これは『権威』と『権力』を分離した先人の智慧による」と述べています。

権威である皇室の後継者選びについて、私が小学・中学のときに愛読した「学習漫画日本の歴史」を見ても、天皇の娘である内親王が天皇に即位する場面は数多く表現されています。いくたびかあった天皇家が男子後継者難については、苦慮しながらも「宮家の創設」という良き知恵によって、皇統を維持してきたことについては、表現されていません。男系維持が当たり前過ぎて、敢えて表現する必要がなかったからかもしれません。

「学習まんが日本の歴史」のなかで、唯一記憶に鮮明に残っている「権力」の継承の場面があります。それは、徳川幕府7代将軍の家継が8歳で病没する前、8代将軍を誰にするかで、紀伊徳川家の吉宗が選ばれる過程です。別の歴史の本によりますと、決め手になったのは、権力の象徴であった神君とも言われた家康からの血の濃さであったことも知られています。2人の候補者のうち、初代家康から見て吉宗は曽孫、尾張徳川家の継友は玄孫でした。

家康は将軍家を補佐し、また将軍家に継嗣なきときに備えて、尾張・紀伊・水戸の御三家を作っていたことが、窮地を救ったことになります。実に実際にこれが発動したのが、幕府を開いてから113年後のことです。

我が家の実例では、百年遡ってその感覚を検証しました。徳川家の実例、そして光格天皇の実例を見ても、先人たちは百年単位での視点を持って、さらにその昔の先人の準備や思いに応えました。

「史眼」という言葉があります。歴史を解釈する眼識と解説があります。これに視点の長さを加えて「短史眼」「長史眼」という言葉を作ったとします。

グローバル化が進み、移り変わりが早い現代日本のなかで、74年前の昭和22年に皇籍離脱された「旧皇族の皆様の皇籍復帰」を完全排除するのは、自分の「短史眼」や不見識を表明するようなもの。

1600年の関ヶ原の戦いでの島津義弘の遺徳を偲ぶ妙円寺詣りがまだ続いている鹿児島、明治維新150年事業をおこなった鹿児島。800年と連綿と続く島津家が現代に息づく鹿児島。鹿児島は「長史眼」の土地柄だからこそ、この皇室問題について、鹿児島から意見を言わねばと思うところです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?