名刺リニューアルプロジェクトについて

こんにちは、セーフィー デザインセンターの中島と申します。

今回の記事では私がディレクターとして関わった、名刺リニューアルプロジェクトについてご紹介します。

自己紹介

を少ししますと、ずっとWEB、IT業界に身を置くディレクター/プロデューサー/プロマネです。

一番最初はWEB制作会社の現場で、デザイナーやコーダーから始まり、ディレクターだったり、プロデューサーを経験。

その後デジタルマーケ系、新規事業開発系の会社で、プロジェクトマジェージャー、営業だったり、職種は異なりますがデジタルを軸にしながら様々な仕事に関わってきました。

今後もWEB、ITの経験を武器に世の中に価値があるプロダクトづくりに関与する仕事をしていきたいと思ってSafieに入社し、それを実現するために日々奮闘してます。

この記事でお伝えしたいこと

今回の記事では名刺リニューアルのお話しをするのですが、そのノウハウを体系立ててお話しするというものではありません。

お伝えしたいこととしてはセーフィーのデザインやものづくりに対する取り組み・姿勢についてです。

特に、セーフィーの中で働いている私が普段どんな気持ちで、仕事やデザインやものづくり、プロジェクトに取り組んでいるか。

セーフィーの現場感やリアルな仕事の様子をお伝えできればと思ってます。

名刺のリニューアルPJ

さて、ここから本題なのですが、名刺リニューアルを行ったときのPJ紹介です。

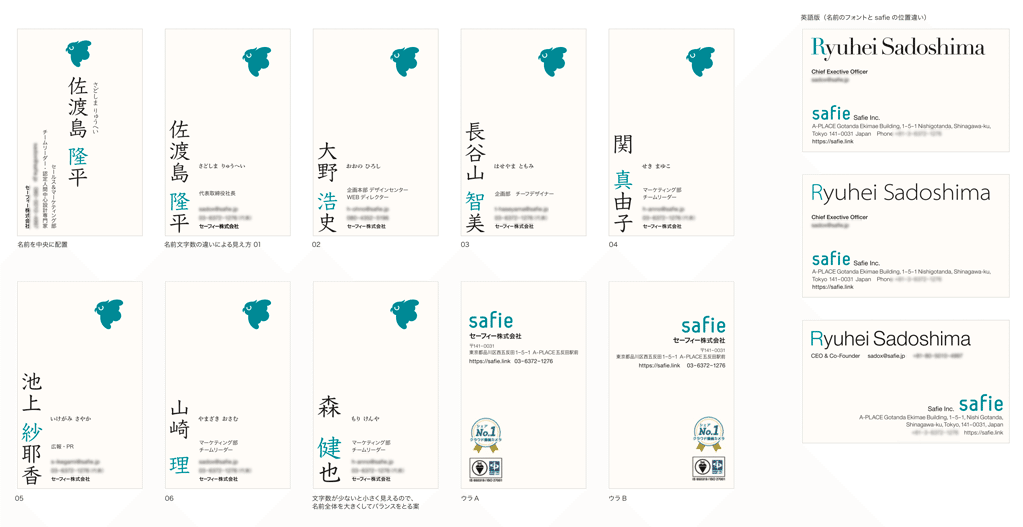

最終的に、以下のような名刺デザインをつくりました!

こちらは両方とも、創業当初にSafieのロゴデザインを作ってくださった、デザイナーの方と一緒に作りました。

はじめに、そもそもなんで名刺をリニューアルするにいたったか、その背景の部分からお話できればと思っています。

現状の名刺の課題

セーフィーは設立7期目の会社。ありがたいことに売上も、社員も増えていき、名刺をする枚数も年々ふえていっています。

会社が大きくなるにつれて、載せられる情報を増やしたい、組織変更に対応できない、外国人が入社・・・当初の想定してたデザインの想定を超えて、意図とは異なる名刺になってしまっていました。。。

さらには昨年は上場を控えていたこともあって、上場ロゴを掲載。。みたいなことも浮上。情報爆発が考えられました。(以下のようなことが考えられてました)

そんな状況がわかった中で、更に社内での課題感や意見をヒアリングしたり、現状の名刺発注業務フローをヒアリングしたりなどしました。

まとめると、現状名刺の課題感としては大きく2つに集約されるなと。

1.入れる情報が増えすぎ問題。要素が多くなりすぎて情報氾濫している

2.発注の運用が煩雑になる問題。社員のイレギュラー対応が増えすぎて発注工数が増大している

という、中身の課題、運用の課題が明らかになりました。

この2点を解決すべく、名刺リニューアルPJはスタートしました。

根本的な問題

まずPJで考え出したこととしては、大分原点に立ち返ってしまったのですが、、

「そもそもほんとに名刺は必要なのか?」

という、根本的な問題。

私がこの名刺リニューアルをはじめたのが、コロナも真っ只中の2021年6月ころ。

リモートワークも世の中では一般的となり、既存の仕事のやり方が見直されているタイミングでした。

対面での仕事も世の中全般ではすっかり少なくなり、リモートでの打ち合わせが当たり前の世界。前職などは、ほとんど会社いってませんでした。

仮に、コロナが収束したとしても、昔みたいには戻らないことが想定される。

そんなさなかでの名刺リニューアル。

なので、考えるべきは「そもそもセーフィーにとってほんとに名刺必要なの?」に答えを自分の中でだすところからプロジェクトをはじめました。

誰がセーフィーで一番使ってるんだっけ?

上記の根本問題を考えるにあたって、セーフィーの中で名刺を一番多く使うのは誰かということを改めて考えました。

これは云わずとしれた、営業です。

セーフィーは現在社員数が約250名程度。内勤の人数も半分いますが、それ以外の人は営業や工事の現場担当のもの。

彼らは、このコロナのご時世でもどうしても、セーフィーのプロダクトがクラウドカメラサービス、という現場に設置がどうしても必要となるものなので、現場へ出向きお客様とのやりとりがどうしても必要となるもの。

セーフィーは現場DXを掲げており、現場から世の中を変えていこうとしています。

そんな世界を実現するためには、今後も現場にでむき、現場を知ることがどうしても必要になる。その時はオンラインだけじゃなく、オフラインでも、自己紹介をすることがマストになる。

そう考えると今後どんなに、世界がオンライン化していっても、現場を大切にするセーフィーにとって名刺は、必要なツールであると思いました。

なんか、今どきのスタートアップでこのご時世に紙の名刺を工数かけてリニューアルする必要ある???っていう、何かもやもやしていたところに、明確にリニューアルする意義がみえた瞬間でした。

そんなこんなで、本格的に腰を据えて、ちゃんと現場で向き合える名刺を授けるべく、リニューアルPJを本格稼働させていきました。

名刺の目的

次に検討にあたって、改めて名刺の果たすべき目的はなんなのかを原点に立ち返り検討しました。

wikipedia「名刺」によると

本人が自らの名前と所属・連絡先等を示すために他人に渡すことを目的とした紙片(カード)。〜中略〜一般的に氏名を最も強調し、所属(肩書き)、連絡先(電話番号・所在地など)を記載する。

氏名がもっとも強調されるべき。

名刺交換とは、人と人が初めてお互いの情報を交換する場なので、会社の情報よりもその場でお付き合いする個人を覚えてもらうべきだし、そこにフォーカスがいくべきだと改めて思いました。

その点から考えると、たしかに今の名刺は名前は大きく書かれているのですが、他の会社の付属情報が多く入っています。

セーフィーのことを全く知らなければ有益な情報かもしれませんが、現場で営業や工事担当が合うお客様ってそもそも、セーフィーのことある程度知ってるんですよね。。

そんな人には、会社の情報はそこまで必要ではなく、それよりももっと氏名がちゃんと立つことが必要なんだな。と改めて感じました。

つまり名前をちゃんと覚えてもらえる名刺をつくること。

名刺の根本の目的をちゃんと達成すること。それが今回は特に必要だと改めて考えました。

名刺交換時の課題

これも検討中に気づいたのですが、名刺交換って両手でしますよね。片手でするのは失礼にあたるというか。なんかそんなやつとは仕事したくないというか。。

その慣習を考えると、今のセーフィーの名刺って、名刺交換するときに、どうしても指が名前に乗ってしまい、名前が隠れてしまいす。

名刺の紙だけ見てると気づかないのですが、実際の体験をしてみると、また違ったものが見えてくるのもの。

名前がもっとも重要なはずなのに、名刺交換するときに、名前が隠れてしまう。これは良くないなーと思いました。

名刺交換をするときに名前が隠れないデザインが必要だと感じました。

ブランドを伝える

名刺の目的って名前を覚えてもらうのは最も優先順位高いですが、もちろんそれだけじゃないとはとは感じてました。

何を伝えるべきかというと、当たり前ですが会社のこと、です。

なので、名刺では個人+会社、をバランス感もって伝えるべきだと思ってます。

このバランス感覚がとても重要。間違えると、違う印象を与えかねない気がしてます。

個人の情報を多くする場合、例えばSNSのQRコードを載せたり、裏面に個人のイラストを載せたりなど個人優先タイプと、企業の業界No1ロゴや、ビジョンの情報を伝えたりなど会社情報優先タイプと大きく2つあるかと思います。

セーフィーもこれまでは後者のタイプでした。

また、会社の情報も具象度の高い情報を乗せるのか、抽象度が高いブランドイメージとしての情報を載せるのか、それによっても印象が変わってきてしまいます。

これまでの名刺ですと、会社の情報を載せる、かつ具象度の高い会社情報が前に出過ぎていてい、まる感じを受け、名刺本来のバランスがくずれてしまっていました。。

なので、イメージは具象度の高い企業の情報は最低限に、名前がしっかりたちつつも、企業としての価値観やブランドイメージなどが直感的に伝わるバランスがよいと思っており、そんなバランス感を完成形としてぼんやりイメージするようになりました。

つまりは、名前がしっかり印象にのこりかつセーフィーのブランドイメージが直感的に伝わることが必要だと感じました。

セーフィーのブランドとは

じゃ、セーフィーとしてどのような価値観やブランドを名刺に込めるべきか、セーフィーの中を改めて堀りにいきました。

代表の佐渡島や社内のメンバーへのヒアリングをしていくなかで、いくつかキーワードがでてきました。それがこんな感じ。

シンプル、王道、和、家紋、安心、親しみ、独自性、自由、挑戦

セーフィーはシンプルで誰でも使えるサービスが根本にあります。またそのようなサービスを日本企業から生み出したい、という日本・和を大切にするところがあり、safieのロゴにもそのイメージが色濃く現れています。

また、クラウドカメラって、一歩間違えると、監視社会というイメージがつきやすく、そこからの脱却視点として、カメラがあることによる、安心感や親しみ、見守られているからこそのその中での自由。といった要素が含まれています。

このキーワードのような価値観をどうデザインに込めるか検討を進めました。

名刺のコンセプトにまとめる

ここまでの話をまとめてひとことで表す方向性を探る言葉をコンセプトとして

用の美

と定義しました。

名刺って、名前をちゃんと覚えてもらうという機能的な側面もあるのですが、それだけじゃないブランドの価値観を体現する側面もあると思ってます。

機能美だと、合理的な美しさのようなイメージがありますが、用の美だと、日本古来の道具を愛着をもって使ってもらうというような、愛着・親しみといったイメージが残ると思います。

名刺をなにか愛着をもって使ってもらうわけではないですが、そのような機能と親しみ、それを両立したデザインを作りたいなと思い、このようなコンセプトを定義しました。

セーフィーは創業当初から、和を大切にしている価値観があって、そういった価値観が会社のカルチャーとしても合う気がしてこのようなコンセプトを定義してました。

誰とつくるか

今回、やはり名刺の原点に立ち返るというところもあったので、セーフィーの原点を知っている、かつロゴを作っていただいた山﨑さんにお願いすることにしました。

要件をまとめると

ちょっとここまで長々と書いてしまったので、要点をまとめると以下になります。

課題:

1. 社員増えすぎて、情報が氾濫している

2. 発注の運用工数が増大している

コンセプト:用の美

意識すること:

・名前をちゃんと覚えてもらえる名刺に戻すこと

・名刺交換をするときに名前が隠れないデザインにすること

・名前+企業の直感的ブランドイメージが伝わること

・ブランドキーワードは「シンプル、王道、和、家紋、安心、親しみ、独自性、自由、挑戦」

この要件をまとめた上で、具体的なデザインを作っていきました。

以下が実際にデザインをつくっていた過程です。

初稿

まず初稿。制作したのがこちらの2サンプルになります。もうほぼ原型はできてました。

最初は、A案は名前が多く右上部に掲載されているのが単体では良いと思っていました。

ただ、これの問題点として、

・名刺を渡すときに名前が指で隠れてしまう可能性がある

・メールアドレス、電話番号が縦書きになってしまって、読みづらい

ということがあり、機能的に厳しい点がありました。

なので、基本は、B案をベースに進めることになりました。

このデザインは途中でお話したキーワード「シンプル、王道、和、家紋、安心、親しみ、独自性、自由、挑戦」を念頭に、そこからデザイン設計されています。

以下がデザイン意図です

・日本語の特徴である縦書きを最も伝えたい名前では前回の名刺から引き続き採用

・名前の一文字を色をかえることで、デザインのアクセントとし目をひかせる

・セーフィーの大切にする和を重んじる。日本画を彷彿とさせるデザインの美しさ、安定感

・セーフィーアイコンが広い世界(アイコンの左の余白)に羽ばたいていくという、企業の成長と自由な社会を余白を多く使うことで表現

・ちょっとレイアウト的にはあまり見ない感じだが、メジャーに飛び出す(上場)ときに、あえて再度チャレンジをしていく、永遠のスタートアップとしての決意

そんなことを意識してデザインをしました。

2稿

2稿では、名前にフォーカスをもっと寄せるためにセンターのパターンも見てみたかったので、そちらもサンプルで作りました。(左上)

ただ、初稿で問題であったメアド・電話番号の縦書きみづらい問題がやはりあり、情報量が今後増えていくときにこれは成立しないと考え、やはりこれまでの案で実施していくことを決定。

また、ベースの案では会社のいろんな部署の方で文字数を考慮しデザイン検証をしました。

要素について、名前を中心に覚えてもらうことを目的として、初稿の案では住所を裏面にもっていき表面の要素を最小限にしていました。

ただ、昨今の名刺管理は名刺管理ツールでスキャンしたり、スマホカメラで撮影するのが当たり前だと思い、それを考えると住所までしっかり見せることが必要だと思い直し、最終稿に向けては住所をいれる検討をしました。

裏面はグローバル展開を今後考えているので、英語版を用意しています。

最終稿

最終的に住所を表面にもっていき全体のバランスを最終調整したのがこちらの案です。

表面はシンプルに名前と会社の最低限の情報にしぼりました。

また、紙の色味も少し生成りがかった色味にし、和をより感じるデザインアウトプットとして仕上げました。

最終ここまでくるのに社内の課題ヒアリングやデザイナーさんとのやり取りも踏まえて、3ヶ月〜4ヶ月。初期の要件を丁寧にヒアリングしながら、納得行くカタチでデザインができたと思っています。

まとめ

ここまでが、私が名刺のリニューアルを初めたときから名刺のデザインができるまでの思考や具体のデザインのお話でした。

名刺って何気なく社会人になって与えられるものとして、当たり前に使ってましたが、いざ自分で作るとなると、考えることが多いのと制約が多い。

その制約の中で何を優先して出すのか、サイズをどうするのか、バランスをどうするのか、小さな中に様々考える要素がつまっていて、改めてとても勉強になったPJでした。

実際には、このあと、運用面での発注会社へのテンプレ入稿というまた大きな課題があるのですがそれはまた別の機会にご紹介させていただきます。

今回は、名刺のリニューアルPJについてお話をしましたが、他のPJでも基本のススメ方は同じだと思っています。

何かPJを始める際には、目的・ゴールを明確にし、必要であれば、根本まで立ち返り本当に必要なのかを検証した上でプロジェクトをすすめることを心がけています。

本質思考的なコミュニケーションというか、必要とあらば批判的なコミュニケーションも必要で、デザインセンターでは、「清々しいコミュニケーション」ということで、推奨されてます。

また、課題を把握したり、解決策を検討する場合には、自分たちで仮説は建てるのですが、必ず現場の声を大切にし仮説検証を繰り返しながらデザインやPJをすすめることはセーフィーでは特に必要だなと感じました。

最後に、これはセーフィーのプロダクトだけではないと思いますが、全てのプロダクトは導入してからが始まりというか、実際に作ったものは使ってみてなんぼ、運用してみてなんぼだと思っています。作って終わりだと思っていません。

なので、この名刺もこれで一区切りをつきましたが、ここで終わりではなく、継続的に改善を繰り返すことが必要だと思っています。

実際に使うひとが現場で使ってみて、発注する人が発注してみて、最善のUXを提供できるよう日々今後も改善と検証を繰り返すと思います。

このようにセーフィーの中ではどのプロジェクトも結構愚直にまじめにPJやプロダクトに向き合い地道に改善と検証を繰り返している印象です。

私はそんなところがセーフィーの好きなところですし、そんなセーフィーで引き続きプロダクトやデザインを作って、映像から未来を作るというビジョン実現に向かっていければと思ってます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?