とらや・たねや・仙太郎の比較【勝手にコンサルティング⑧】

今日は彼岸明けですね。

朝晩はずいぶん肌寒く感じるようになってきました。秋ですね~。

さて、お彼岸におはぎを買おうと、デパートの「仙太郎」に行きました。やはり長い列ができていましたので、並んでいる間にざっと市場調査を行ってみました。

デパートに入っている和菓子屋さんで、お客様が多くて、普段利用している「とらや」「たねや」「仙太郎」の3店についての比較検討です。

なお、並んでいる間に観察した程度で、実際に本店に足を運んでみたり、1日中店舗観察していた訳ではありません。一般消費者目線の興味本位レベルの軽~いレポートです。関係者の方、お気を悪くされませんように。

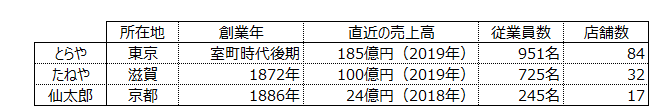

1.会社概要と売上高比較

3社の会社概要は次の通りです。HPや求人情報から抜粋しました。

*「たねや」はクラブハリエなどのグループ会社を除いた「㈱たねや」のみです。

*従業員は正社員かパートの別は不明です。

どちらも歴史があります。中でも「とらや」は「室町時代後期」って500年ぐらい続いているのですね。つい西暦を調べました。凄すぎます!

売上高も「とらや」「たねや」は100億円を超えています。社員数も1000人近くで、和菓子屋さんというよりも企業ですね。

どの会社もデパートに店舗を出しているのですが、「とらや」は全国展開で、84店舗もあったのですね。群を抜いています。さすがです。

そして、「従業員1人あたり」と「1店舗あたり」の売上高を比較しますと、

「従業員1人あたり」では、「とらや」が一番高いですが、「1店舗あたり」では、「たねや」のほうが高いです。

「たねや」は開発スタッフや製造スタッフや店舗スタッフが多いと思われますので、1人あたりで見ると「とらや」のほうが効率が良いようです。しかし、「とらや」に比べ商品点数の多さと、客層の広さで店舗効率が良いようです。「仙太郎」に比べても客単価が高いので一番高いのでしょう。

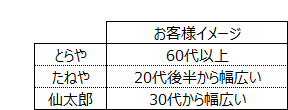

2.お客様イメージ

「仙太郎」は並んでいらっしゃる方を観察したところ、30代~高齢者まで幅広い年齢層の方がいらっしゃいました。「とらや」と「たねや」も少し見えにくかったので近くまで観察に行きましたら、「とらや」は60代以上の人がほとんど。「たねや」は、20代後半ぐらいの若い方~高齢者までいらっしゃいました。

3.商品特徴

私がイメージとして持っている各和菓子屋の商品特徴は、次の通りです。

和菓子屋さん側から見ると、そうじゃないと言われそうですが、一般消費者の私はこんな認識です。

「とらや」と言えば、「羊羹」、「仙太郎」と言えば、「おはぎ」「最中」・・と沢山出てきます。しかし、「たねや」と言えば、ぱっと出てきません。いつも新しい和菓子を買っているので、「創作和菓子」というイメージなのです。

進物用か自宅用なのかでも、使い分けています。「とらや」は見た目とブランドから「別格の進物用」です。「たねや」はカジュアルな進物用で、パッケージデザインもスタイリッシュでカラフルなものが多いので、洋菓子と比較して選ぶことが多いです。「仙太郎」はもっぱら自宅用か親戚宅に持っていくものというイメージです。

こうやって比較してみますと、それぞれ特徴がはっきりしているのがわかります。特徴がはっきりしていて、期待を裏切られることがないので選ばれ続けているのでしょう。

4.勝手にコンサルティング

全く余計なお世話ですが、各和菓子屋さんがさらに発展するための戦略案を考えてみました。

「とらや」さんは、

羊羹需要が60代以上が多いと思われますので、若年層の取り込みがカギとなりそうです。

先般書きました、ピエールエルメとのコラボはいいですね。羊羹にあまり興味がない人たちをお店に引き付けることができると思います。ただ、ピエールエルメのお店はどうか知りませんが、「とらや」では、商品が沢山ありました。どのくらい新規顧客を取り込めたのでしょうか?宣伝不足なのでしょうか?売上が知りたいものです。

また、羊羹そのものを形や見た目も含めて進化させてはいかがでしょうか?

伝統を重んじるのもいいのですが、食べ方も含め羊羹文化を進化させると新しい風が吹いてきそうです。

また、「とらや」と言えば「羊羹」、「羊羹」と言えば「とらや」というぐらい「羊羹」イメージが強いのですが、「羊羹」に用がなかったら足が向きにくく感じます。そのほかの和菓子でも「羊羹」ぐらい強い代表商品を育ててはいかがでしょうか?

包装やのしなど、作法的なことは信頼がおけますので、その他の贈り物として喜ばれる和菓子があれば、ありがたいです。

「たねや」さんは、

「たねや」と言えば、「〇〇」が思い浮かばなかったです。言われてみれば、「ああ、そうだった。」と思い出すのでしょうが、ちょっと希薄な感じがします。もしくは、新製品期待のほうが大きくなり、定番を忘れてしまいがちなのでしょうか。次々と新製品が出るのはいいのですが、散漫的にならないように、定番の打ち出しも欲しいところです。

24節句のうち、和菓子を買う動機になる機会に大々的に打ち出しすると、定着しやすいと思います。

そして、次々に沢山の新製品を出されるので、しかもパッケージデザインのこだわりも半端ないので、店舗拡大を図り早い目に開発費の回収を行ってはいかがでしょうか?今でも十分だと思いますが、さらに軍資金を稼いでこれからもどんどん面白いことをしていただきたいと思います。

「仙太郎」さんは、

いつも並ばないといけないのと、商品ケース前に人が並ぶので、商品をゆっくり選べないという点が少し気になります。

先のほうにある商品で気に入ったのがあっても、「やっぱりこれやめて、あちらにします。」はなかなか言いにくいものです。

じっくり選べるとなると、客単価も上がりそうです。

5.3社が共通して優れている点

勝手に辛口の評価をしましたが、この3社は共通して他よりも優れている点があると思います。

それは、「豊な表現力」です。型にはまった和菓子ではなく、アートのような和菓子という感じがします。

材料やお味のこだわりも素晴らしいのですが、見た目がとても美味しそうで、しかも美しいのです。ケーキにも似た生き生きとした表現力が魅力なのではないでしょうか?

6.3社に共通して、今後の展開について

海外進出を図って頂きたいものです。

「とらや」さんは、「トラヤフランス」のパリ店がありますが、それ以外にもどんどん和菓子を広めていっていただきたいと思います。

以上、長くなりましたが、「仙太郎」で並んでいる間にまとめてみました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?