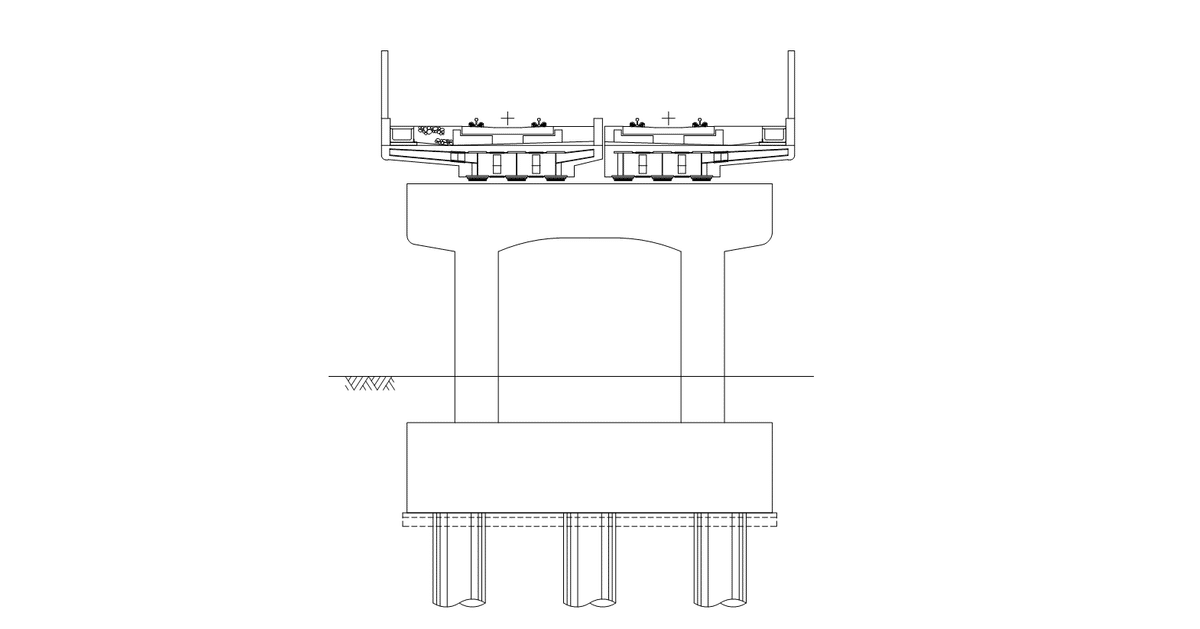

門型橋脚の構造解析の入力

立体骨組構造解析ソフトを起動します。

1.立体骨組構造解析ソフトについて

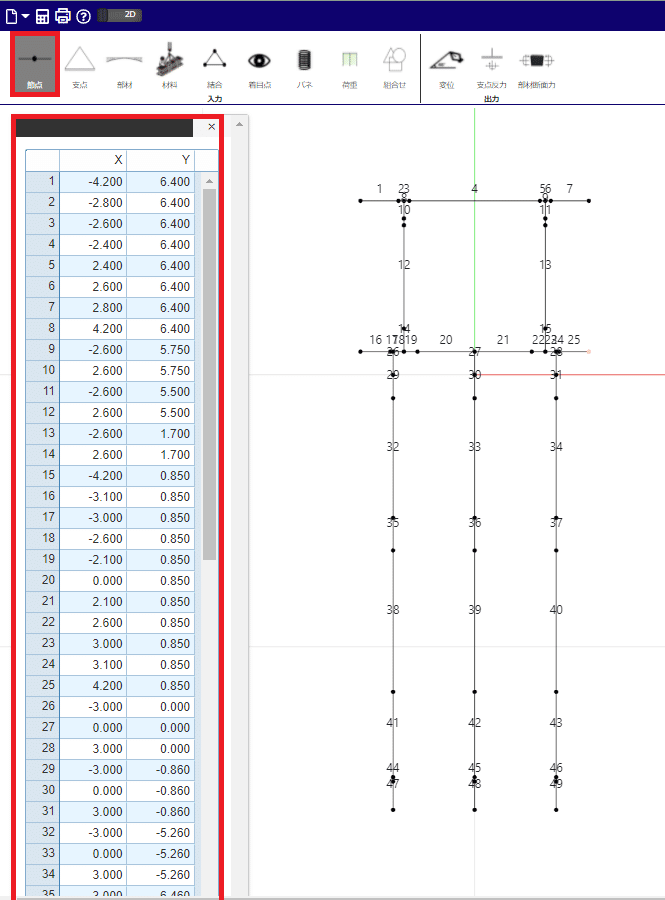

1-1)節点の入力

立体骨組構造解析ソフトでは[節点]入力画面で下記のように入力します。

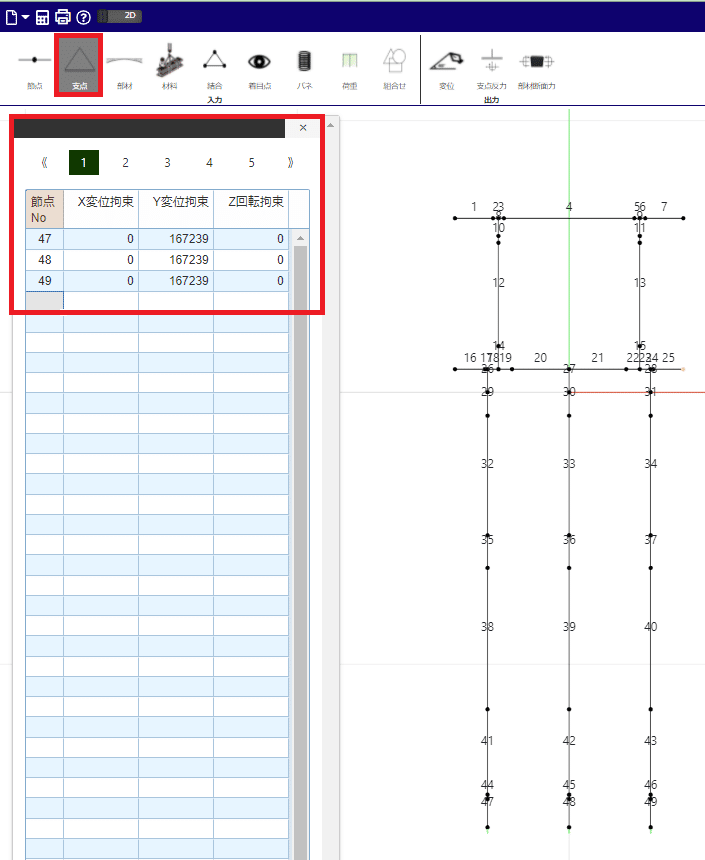

1-2)支点の入力

立体骨組構造解析ソフトでは[支点]入力画面で下記のように入力します。

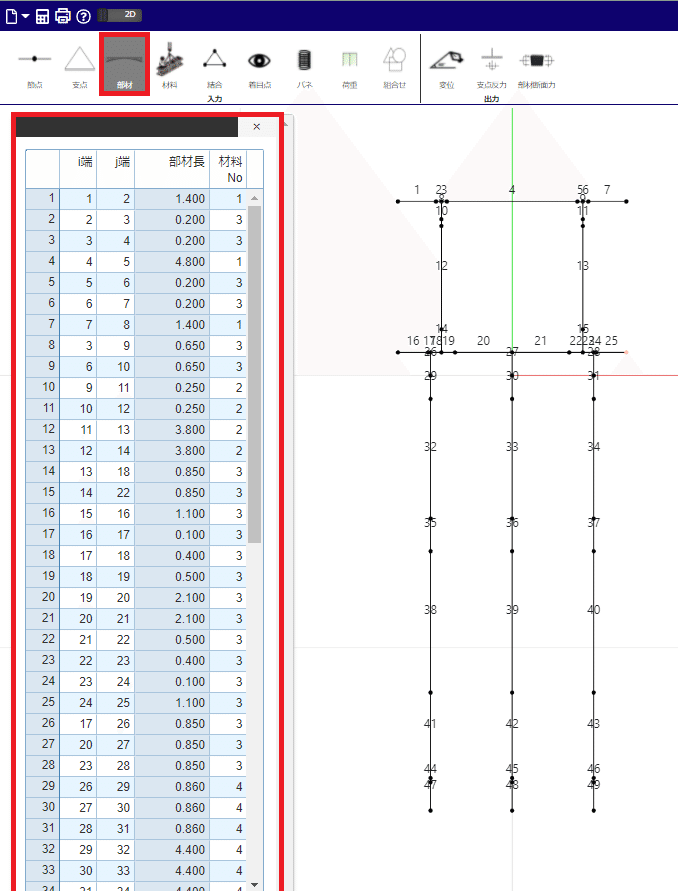

1-3)部材の入力

立体骨組構造解析ソフトでは[部材]入力画面で下記のように入力します。

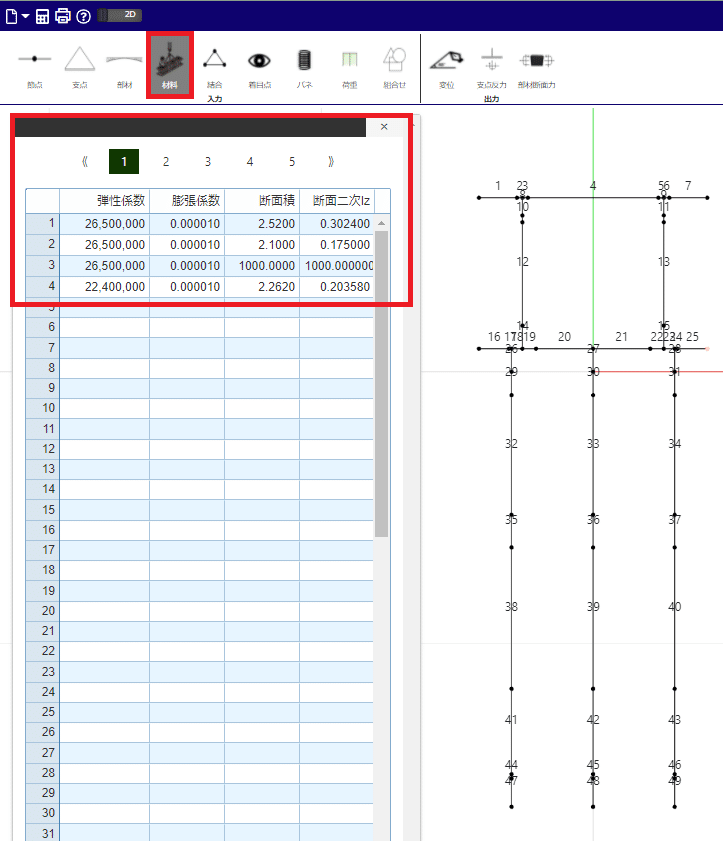

1-4)材料の入力

立体骨組構造解析ソフトでは[材料]入力画面で下記のように入力し、弾性係数や膨張係数などの材料情報を与える。

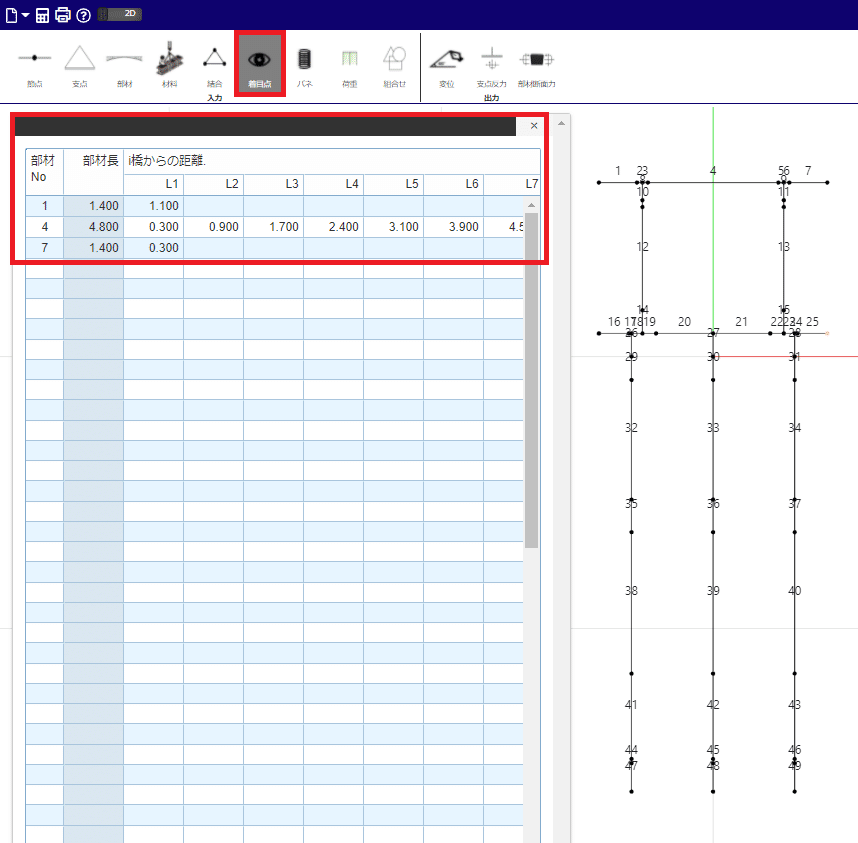

1-5)着目点の入力

立体骨組構造解析ソフトでは[着目点]入力画面で下記のように入力します。

ここでは、着目したい点を部材の左端(i端)からの距離を記入する。

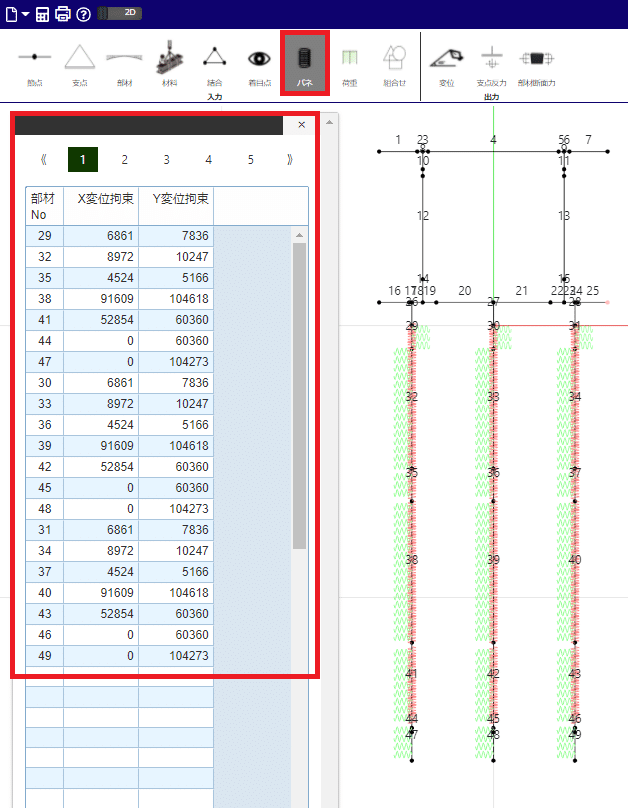

1-6)バネの入力

立体骨組構造解析ソフトでは[バネ]入力画面で下記のように入力します。

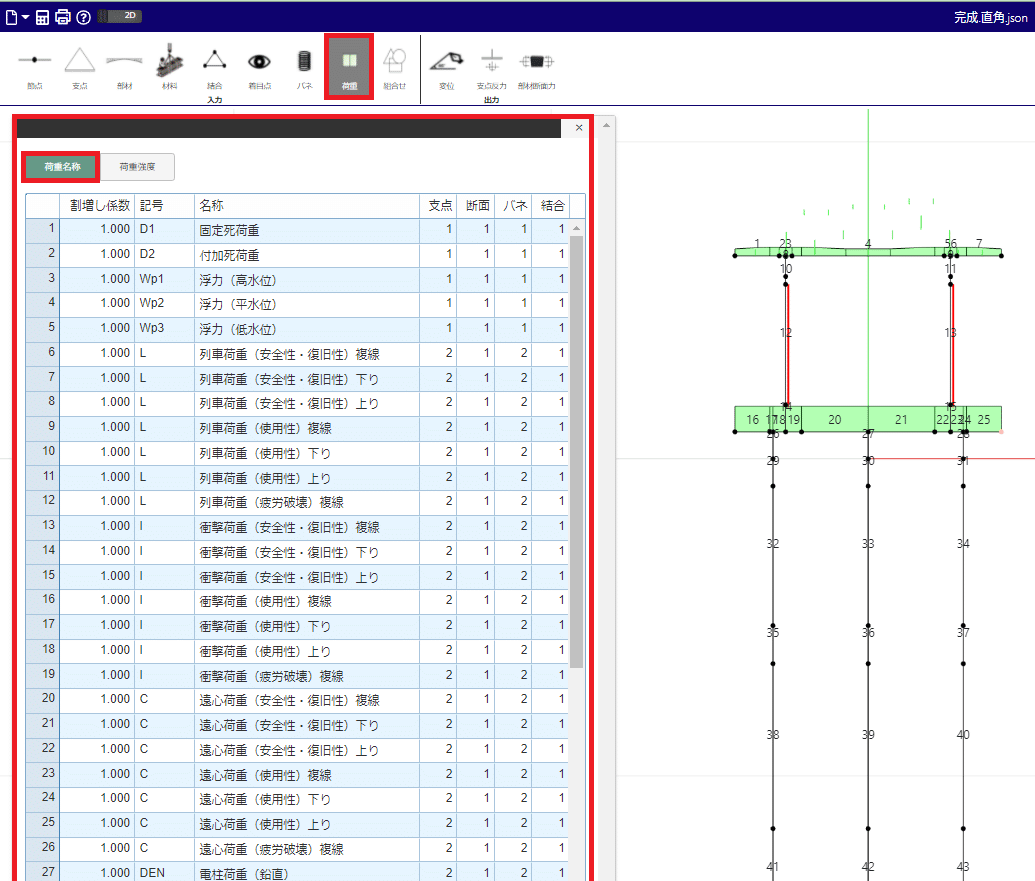

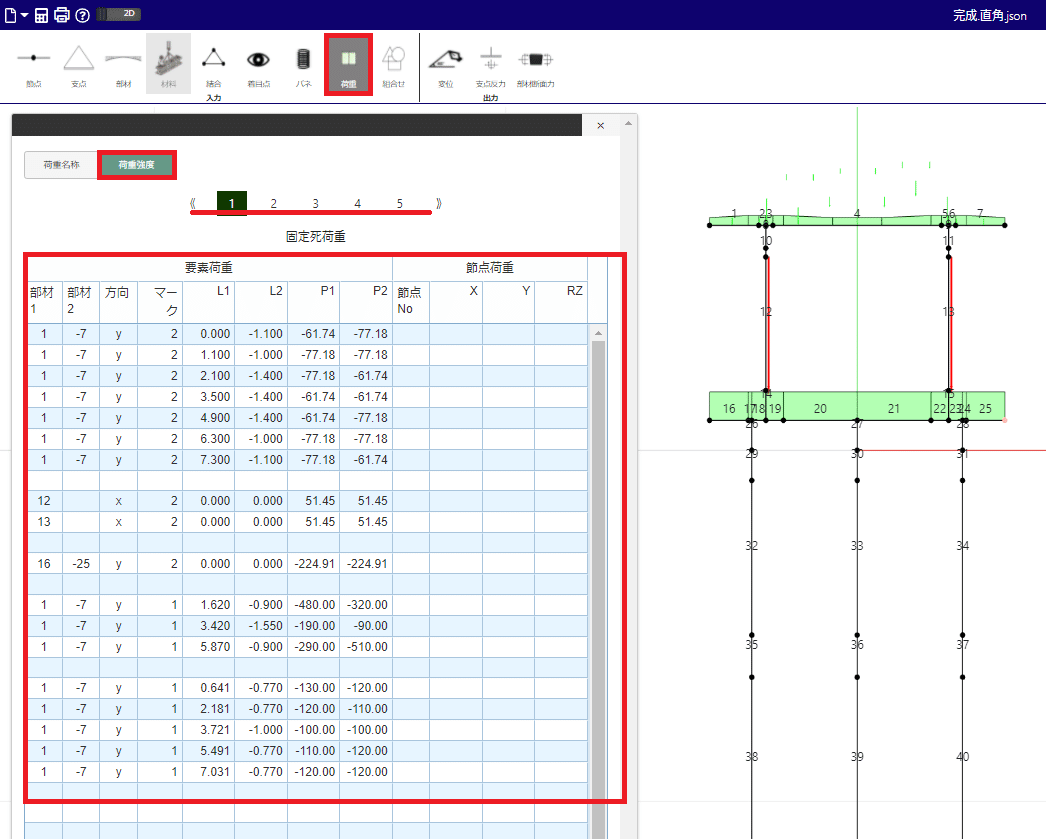

1-7)荷重の入力

立体骨組構造解析ソフトでは[荷重(荷重名称)]入力画面で下記のように入力します。

また、「支点」「断面」「バネ」「結合」などの構造系条件の入力をする。

立体骨組構造解析ソフトでは[荷重(荷重強度)]入力画面で下記のように入力します。それぞれ、上記の画像のような任意の各荷重に対しても同じような入力方法で繰り返していく。

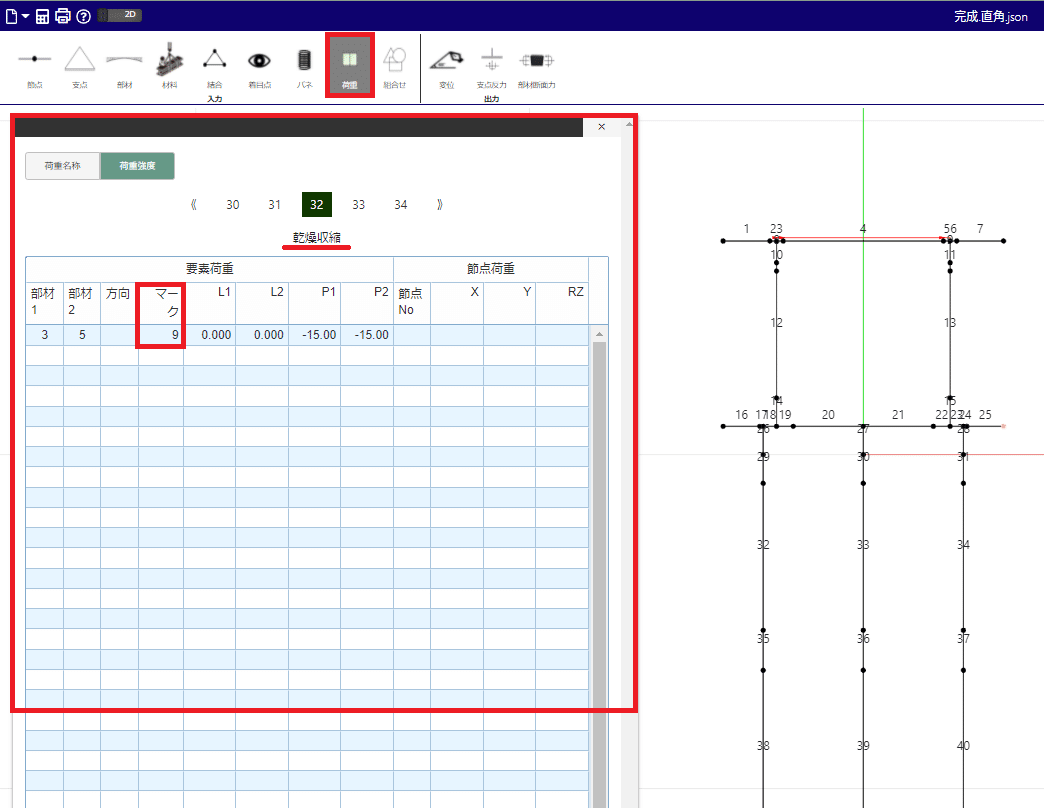

※注意※

荷重の「乾燥収縮」や「温度変化」の項目に関しては、下記の画像のようにマーク9と設定を行い、数値を記入していく。

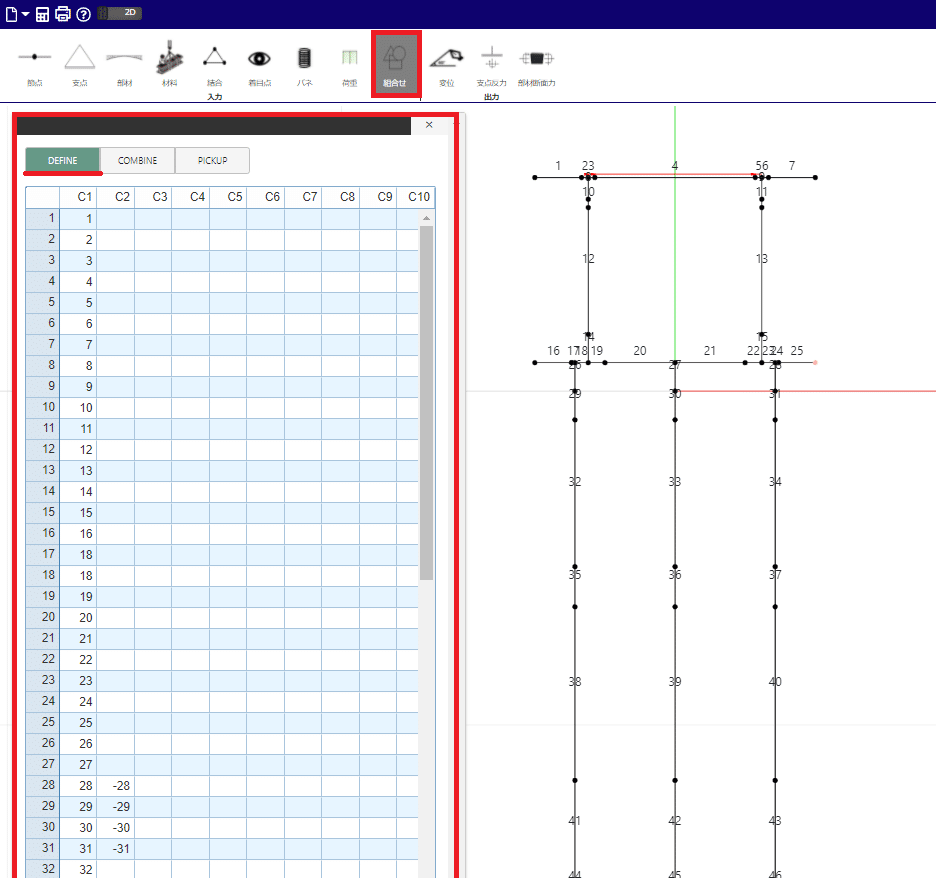

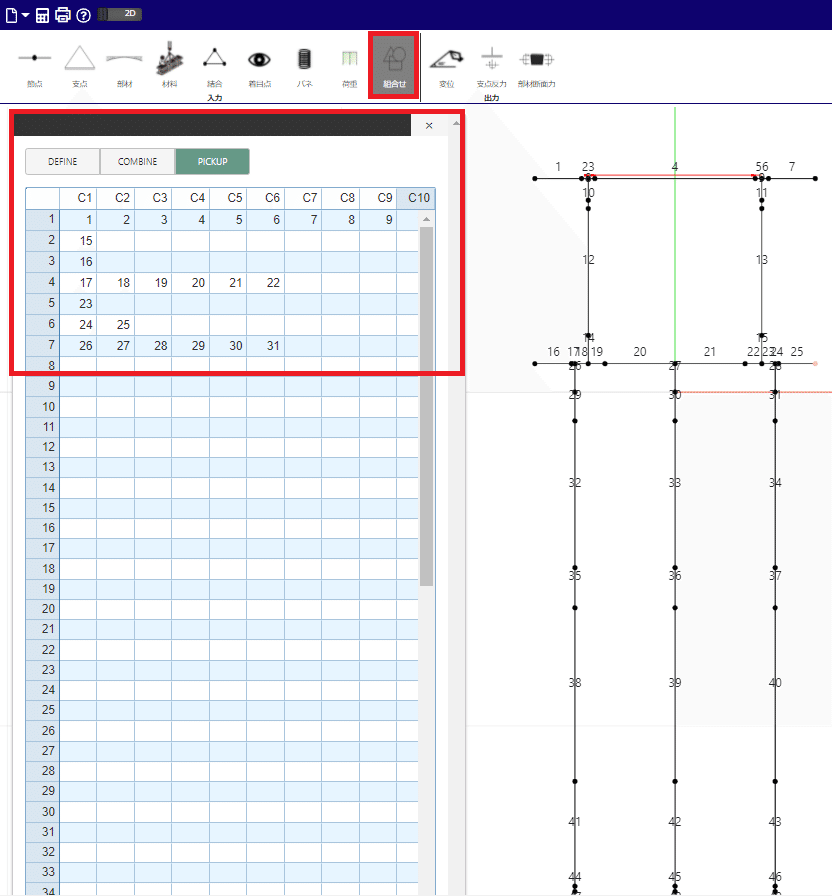

1-8)組合せの入力

立体骨組構造解析ソフトでは[組合せ(DEFINE)]入力画面で下記のように入力します。

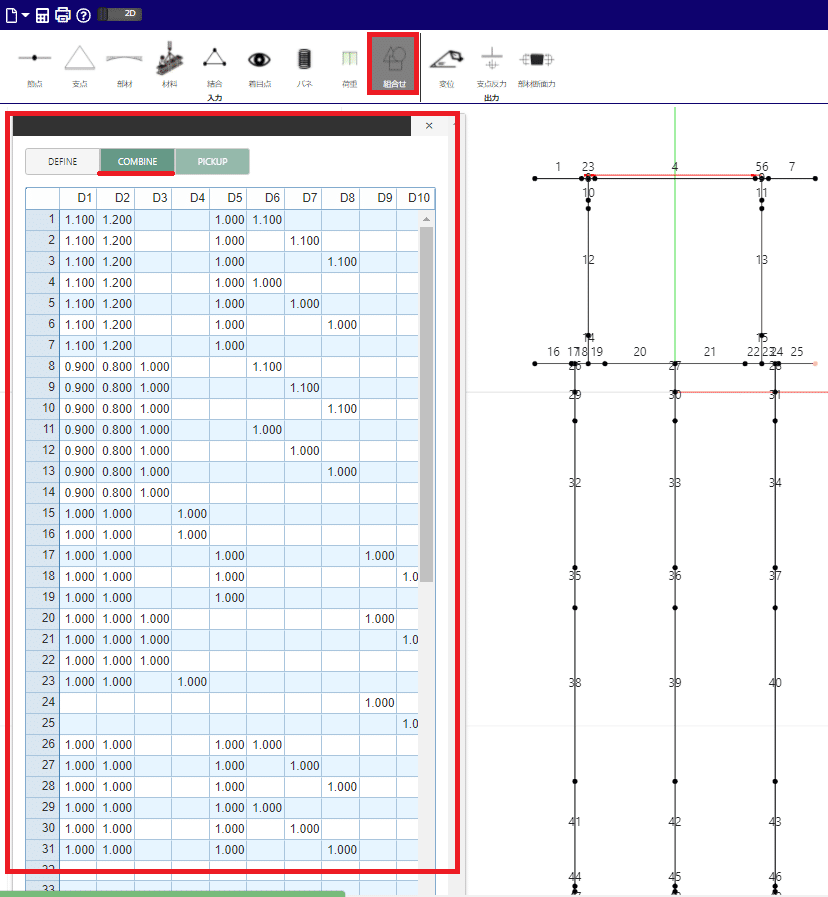

立体骨組構造解析ソフトでは[組合せ(COMBINE)]入力画面で下記のように入力します。

立体骨組構造解析ソフトでは[組合せ(PICKUP)]入力画面で下記のように入力します。

2.断面照査プログラムについて

立体骨組構造解析ソフトを起動します

1)ピックアップファイルを呼び出す

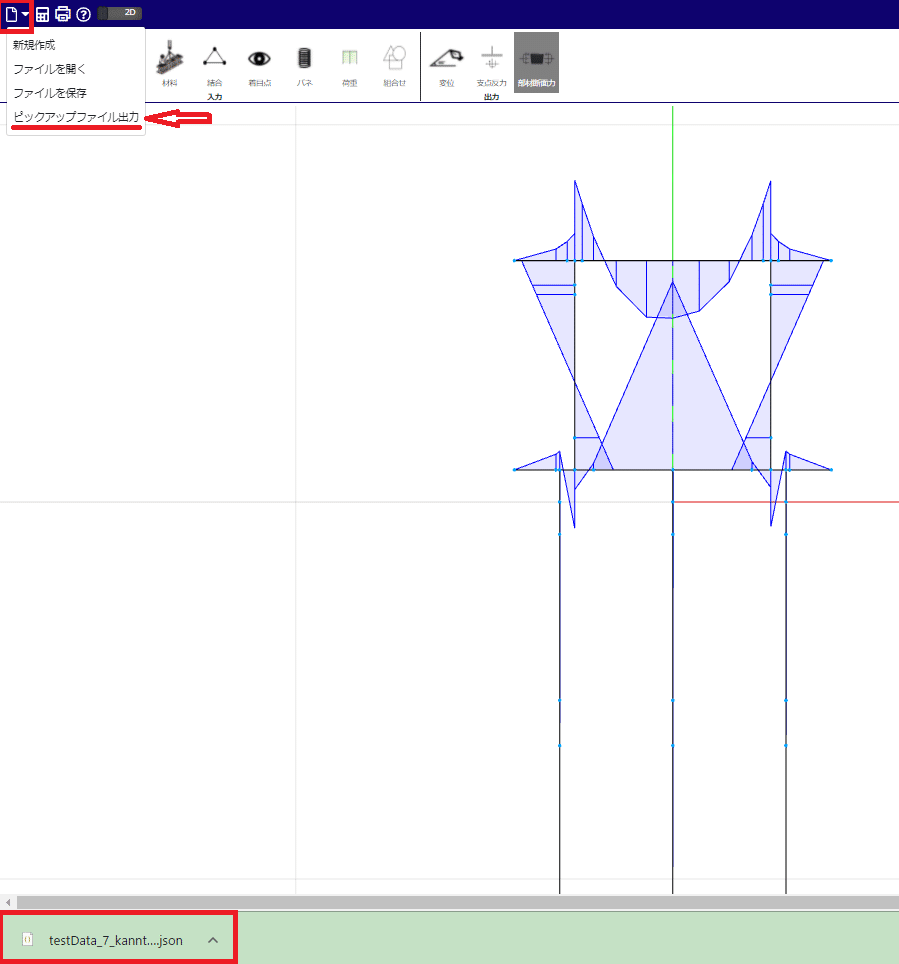

まずは立体骨組構造解析ソフトでピックアップファイルを出力します。

左上のプルダウンメニューから「ピックアップファイル出力」を押すと

出力されたファイルが画面下に表示されます。

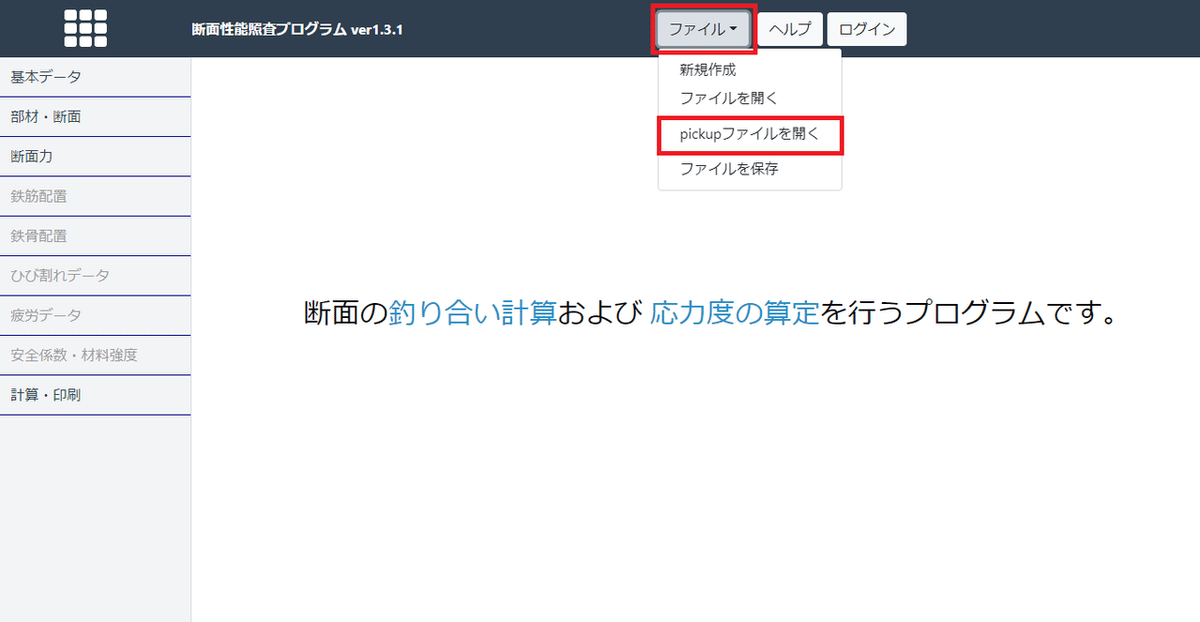

次に断面性能照査プログラムにてピックアップファイルを開きます。

「ファイル」ボタンから「Pickupファイルを開く」を選択してください。

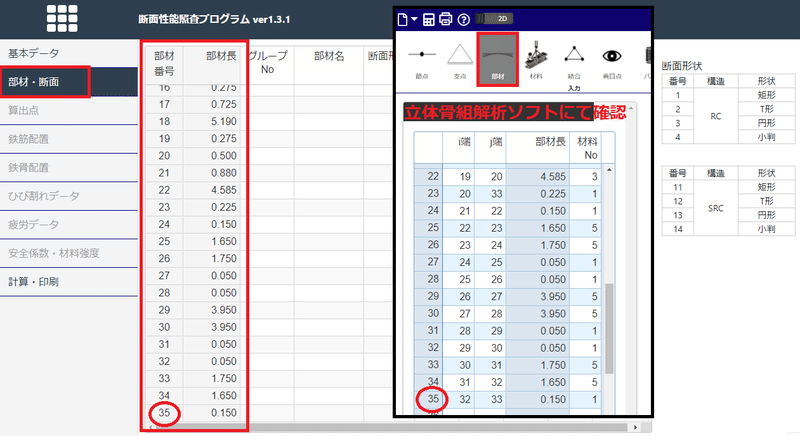

ダウンロードフォルダから該当ファイルを選択すると、

「部材・断面」にデータが反映されます。

部材の数などを参照して、正しく反映されているか確認してください。

2)データを入力する

「部材・断面」以下、各画面にてデータを入力します。

入力したい部分をダブルクリックすると入力可能になります。

また、修正する場合も、修正箇所をダブルクリックすると入力できます。

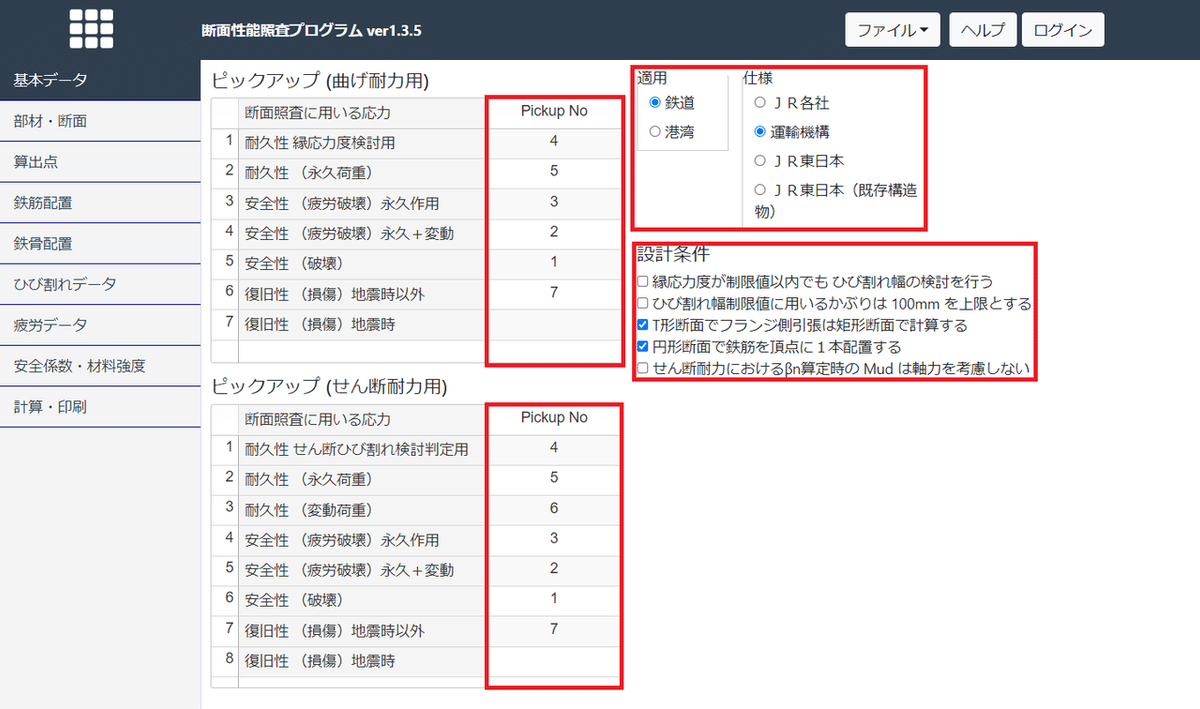

2-1)基本データ入力

断面照査プログラムでは[基本データ]入力画面で下記のように入力します。

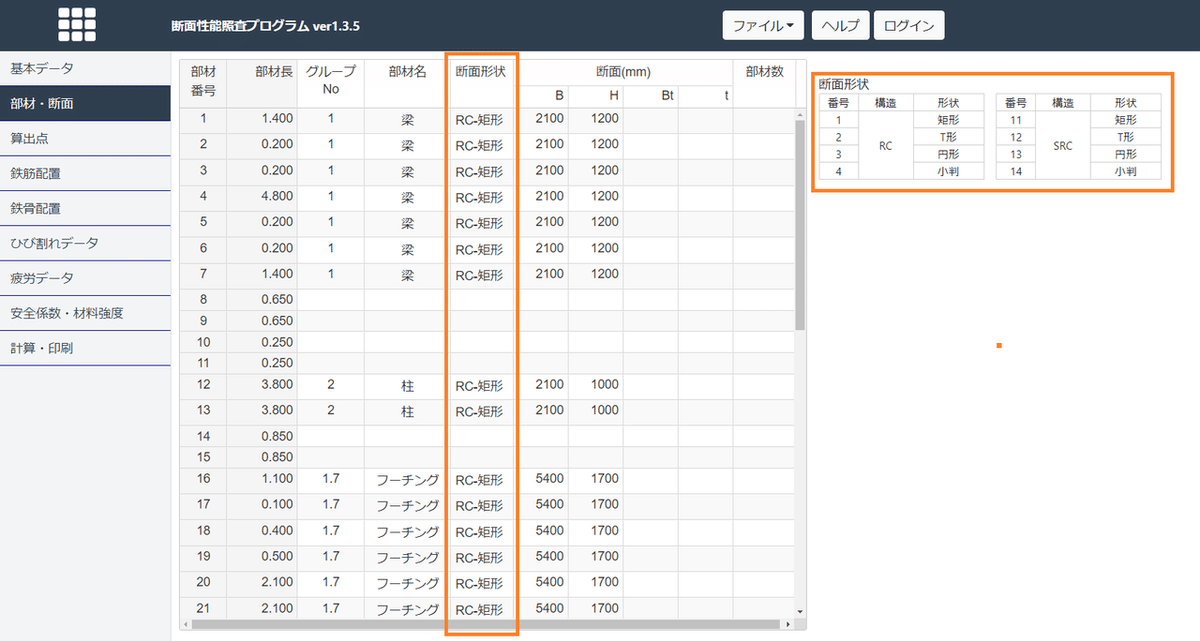

2-2)部材・断面入力

断面照査プログラムでは[部材・断面]入力画面で下記のように赤い枠に囲まれたセルに任意の数値を入力していく。

また、「断面形状」の項目においては、画像の右部分にある番号の記入を行い、形状の選択・決定を行う。

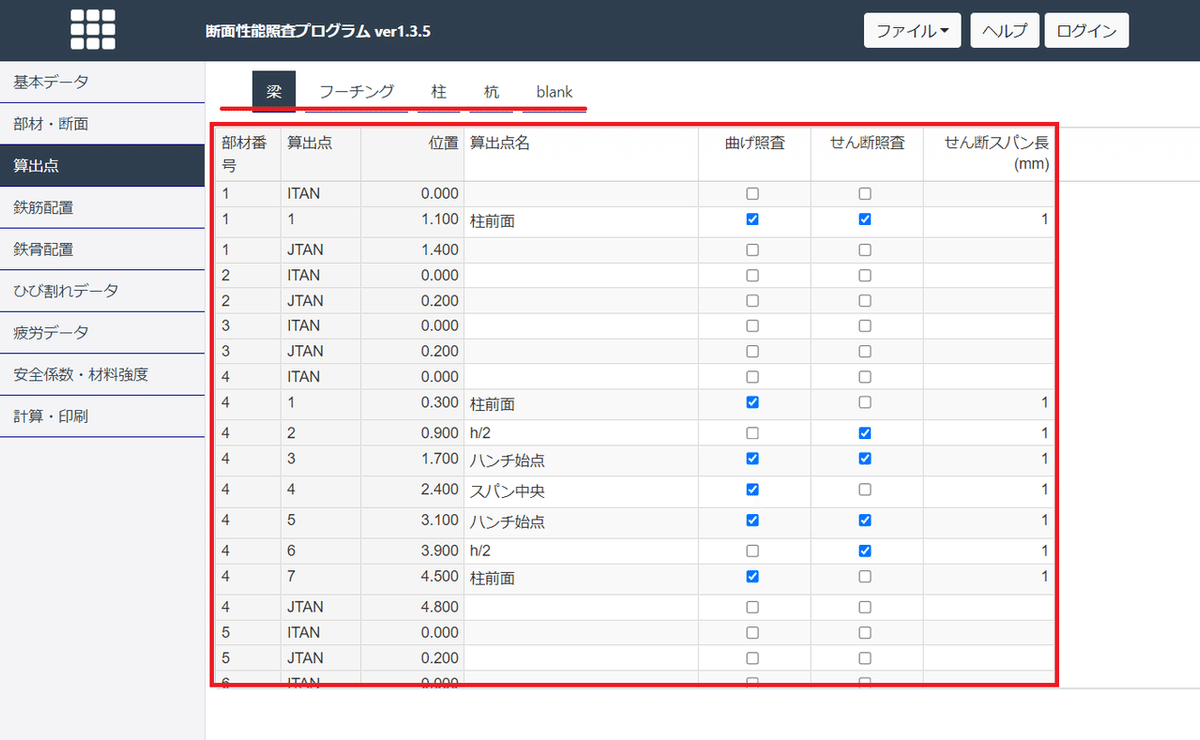

2-3)算出点入力

断面照査プログラムでは[算出点]入力画面で下記のように赤い枠に囲まれたセルに任意の数値を入力していく。梁、フーチング、柱、杭のそれぞれの項目について同じように入力を行う。

2-4)鉄筋配置入力

断面照査プログラムでは[鉄筋配置]入力画面で下記のように赤い枠に囲まれたセルに任意の数値を入力していく。梁、フーチング、柱、杭のそれぞれの項目について同じように入力を行う。

※なお「鉄筋配置」「疲労データ」などで部材の「上側」等の表示のある

場面では、初期設定ではすべて「上」/「下」の表記となっているため

「上側/下側」「外側/内側」などに適宜修正してください。

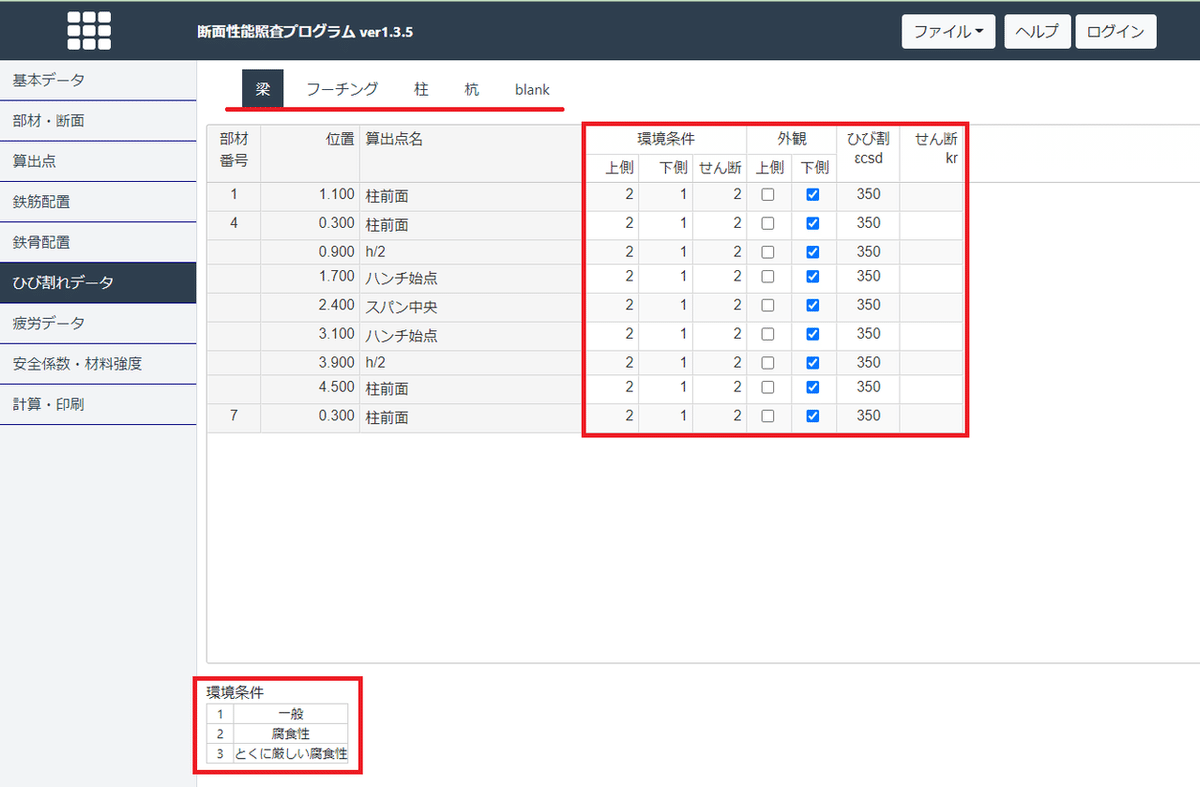

2-5)ひび割れデータ入力

断面照査プログラムでは[ひび割れデータ入力]入力画面で下記のように赤い枠に囲まれたセルに任意の数値を入力していく。梁、フーチング、柱、杭のそれぞれの項目について同じように入力を行う。

また、「環境条件」に関しては画像左下にある番号の記入を行い、環境条件の決定を行う。

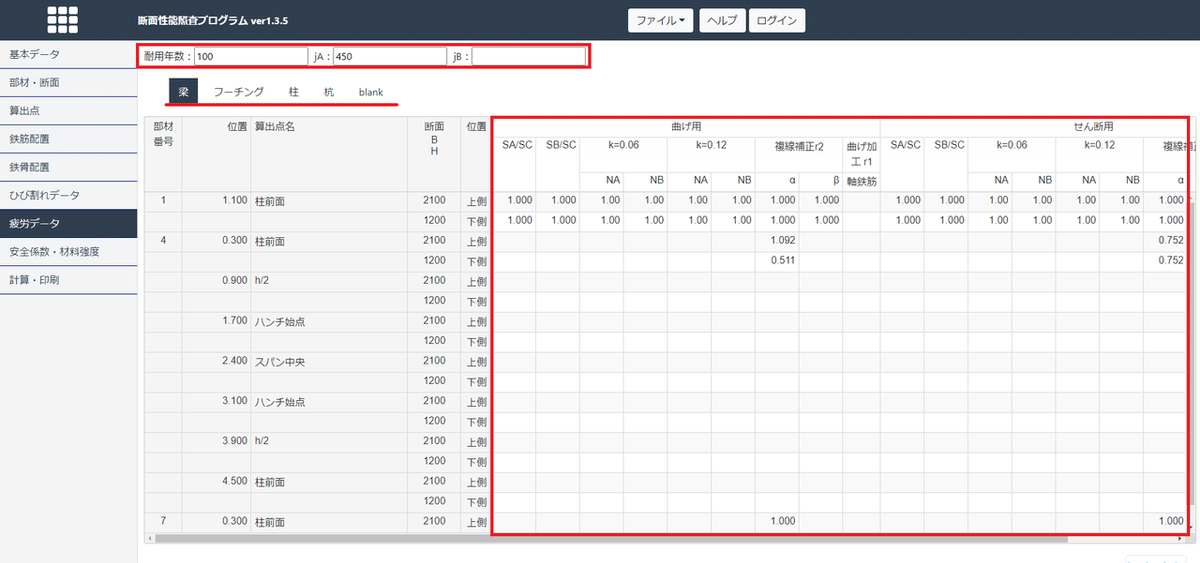

2-6)疲労データ入力

断面照査プログラムでは[疲労データ]入力画面で下記のように赤い枠に囲まれたセルに任意の数値を入力していく。梁、フーチング、柱、杭のそれぞれの項目について同じように入力を行う。

2-7)安全係数・材料強度入力

断面照査プログラムでは[安全係数・材料強度]入力画面で下記のように赤い枠に囲まれたセルに任意の数値を入力していく。梁、フーチング、柱、杭のそれぞれの項目について同じように入力を行う。

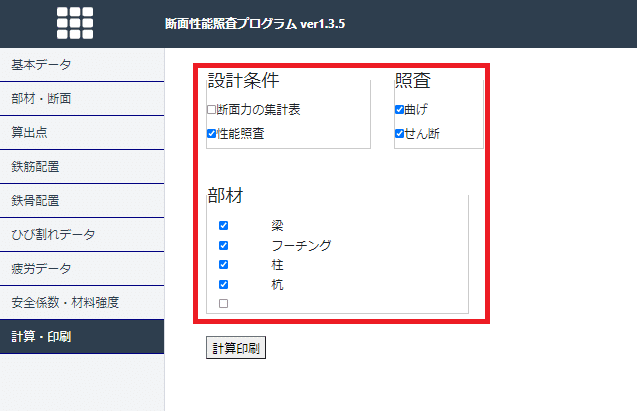

2-8)計算・印刷

設計条件、照査、部材のチェックを行い、計算を実行する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?