奇想ノ参「神戸、海の古墳に眠る猿田彦」

神戸は明治維新以降の新しい街なので、古代史の関連遺跡があまりないとお思いかもしれませんが、実は奈良や京都に負けない遺跡があります。それは垂水にある巨大で実に美しい前方後円墳の五色塚古墳です。この瀬戸の海が望める古墳の頂に立って、遥か古代を奇想してみませんか。

明石海峡を見降ろす海の古墳

私が神戸に住み始めてから一番驚いたのが、世界で最も美しい前方後円墳がこんなとこにあったのかという発見でした。

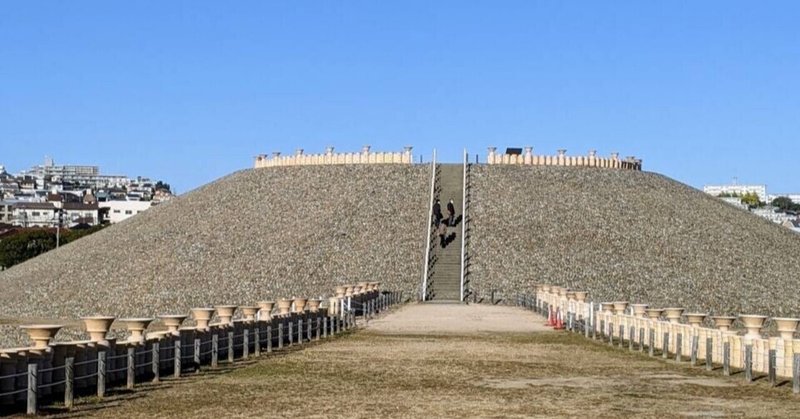

JR垂水駅から徒歩15分ほどのところに「五色塚古墳」という石で葺かれた美しい古墳があります。現在は周囲を住宅街に囲まれていますが、小高い丘の上に忽然と姿を表します。古墳の丘はもう海(瀬戸内海)に没しようかというギリギリの場所に造られています。

海と丘(古墳)の間には切り通しが掘られ、そこをJR神戸線と山陽電鉄の線路が走るという、古代と現代がクロスオーバーするような風景です。

そして古墳上部に登ると、目の前には美しい瀬戸の海と明石大橋、さらに淡路島北端まで眺められる絶景が待っているのです。

この五色塚古墳は日本で最初に再現整備された古墳で、かつて築造された頃の姿を蘇らせています。近隣の大和や河内、あるいは吉備などには巨大な前方後円墳が数多くありますが、そのほとんどが木の生茂った小山になり、また平地から見上げるので古墳自体の形を眺めることは難しいのです。しかしここは太古さながらに葺石に古墳が飾られ、また調査で判明した円筒型埴輪などを再現して、往古のように古墳周縁に並べられています。

たとえ何の予備知識がなくても、この場にしばらく佇むことに躊躇はないでしょう。美しい古墳と、美しい海を眺めながら、ついつい意識は遥か古代へと飛び、心地よい奇想の世界を彷徨うことになるのです。

瀬戸の海を支配した古墳の主人

実はこの古墳の被葬者はまだわかっていません。考古学的に幾人か推定はされているようですが。まだ判明していないのが実情です。

古墳調査から分かっていることもあります。この五色塚古墳を飾っていた葺石ははるか淡路島から運ばれてきたようです。そして縦穴式石室の材料と思われる石材は阿波東部の産出と思われます。

つまりこの古墳の主人は播磨の海から遠く阿波まで支配(または交易)していたようです。瀬戸内海を交通の道とするとき、この明石海峡を支配することは、ほぼ瀬戸内海を手中に納めたといっていいかもしれません。ここが海人族の首長の古墳であることは間違いないでしょう。

古墳の概要は墳丘は3段築成で墳丘長は194メートル、これは兵庫県最大規模(全国では第40位程度)です。墳丘表面の各段には円筒埴輪列が巡らされるほか、各段斜面には葺石が葺かれています。特に埴輪は推計2,200本、葺石は推計223万個に及び、埴輪の年代推定から古墳時代の4世紀末から5世紀初頭の築造と考えられています。

海に突き出した前方部分は広く、祭祀や海の見張りなど多くの用途に適します。果たしてこの海の古墳の被葬者は誰なのでしょうか。今いわれている説は二つあります。第14代仲哀天皇の偽陵という説、そして明石国造・弥自足尼(つみじのすくね)の墓という説です。

日本書記によると、三韓征伐のために九州に赴いていた第14代仲哀天皇と神功皇后ですが、滞在中に仲哀天皇が急死します。単独で三韓征伐を実行した神功皇后でしたが、大和帰還の途中に事件が起こりました。

仲哀天皇の皇子、麛坂皇子と忍熊皇子が仲哀天皇の陵の造営のためと偽り、淡路島まで船を渡して石を運んで赤石(= 明石)に陣地を構築したと日本書記にあります。この記述に当てはまる、明石の海沿いで「陵」と呼べる規模の古墳は五色塚古墳のみです。ですから偽陵という説があるのです。

なぜ両皇子が陵と偽り陣地を築いたかというと、このとき神功皇后は仲哀天皇の皇子を懐妊していて、この皇子に皇位を奪われることを阻止しようとしたためといわれます。結果としては両皇子は神功皇后に討ち果たされ、皇后が懐妊していた皇子が後に第15代応神天皇となります。そのため応神天皇には「胎中天皇」という別名があります。

海神社の御祭神が示す奇想の糸口

五色塚古墳のすぐ近くに「海(わだつみ)神社」(JR垂水駅南側)という大きな鳥居の社があります。場所からいっても、名前からいっても、五色塚古墳の被葬者と関連があるでしょう。「わだつみ」とは海人族の崇める神の「綿津見神」のことです。五色塚古墳の主は海人族の首長です。この首長その人を祀る社といってもいいかもしれません。

実際この神社の御祭神は(上津、中津、底津)綿津見神三神を祀ります。そして神社縁起によると、神功皇后が大和への帰還途中に嵐に合い、綿津見神を祀るとそれが鎮まったので、返礼としてここに綿津見神を祀ったとあります。

まあ、神社縁起としては細かいことはいえないので「嵐に合った」としていますが、この嵐とは多分麛坂皇子と忍熊皇子との戦闘でしょう。そして綿津見神が鎮めてくれたというのは「綿津見神=地元海人族首長」が援軍してくれて、両皇子を打ち果たせたという意味でしょうか。

そのお礼に神功皇后はここに海神社を建立したのです。

私の奇想もやっとエンジンがかかってきました。ここまで古墳の美しさに魅入られて、少し真面目に考察しすぎました。ここからどんどん奇想します。

神功皇后はなぜ嵐の時、綿津見神を祀ったのでしょうか。海の神だから当然とはいえません。実は神功皇后の本名は古事記では息長帯姫大神(おきながたらしひめのみこと)です。そして家族も父が開化天皇玄孫・息長宿禰王で、弟に息長日子王がいます。つまり神功皇后は「息長氏」の出身なのです。

「息長氏」は「安曇氏」「宗像氏」「和邇氏」「尾張氏」「倭氏」「明石氏」などと同じ海人族です。神功皇后は自分の氏族の神に祈っていたのです。おそらく同族である海人族に援助を頼んだという意味なのでしょう。

先ほど五色塚古墳は明石国造・弥自足尼(つみじのすくね)の墓説があると書きましたが、この弥自足尼は海人族の明石氏です。

では弥自足尼がやはり五色塚古墳の主人で、神功皇后を助けたのでしょうか。実は弥自足尼を明石国造に任命したのは、この時まだ神功皇后のお腹の中にいるはずの応神天皇だといわれています。ちょっと時代が前後してしまいます。

そんなことを考えながら海神社の中を参拝していると、本殿の横に「猿田彦大神」を祀る摂社がありました。「なぜ綿津見神の神社で猿田彦を祀るのか???」という疑問が湧いてきました。

私は常々、奇想の原点になるのは土地の地名や地形、神社の祭神、縁起だと思っています。これらは大地の記憶(タイムカプセル)なのです。ですから神社の中に意味のないものなどありません。海神社に猿田彦がいるのはきっと何かの意味があるはずだと思いました。

猿田彦と椎根津彦の共通点

猿田彦について我々はどれだけのことを知っているでしょうか。

天孫降臨のとき、分かれ道に松明を灯して待っている神(国津神)がいました。それが猿田彦です。猿田彦は天孫・邇邇芸命(ニニギノミコト)を高天原から葦原中国へと導きます。そのため「道開きの神」ともいわれます。あと猿田彦を祀る猿田彦神社が伊勢神宮内宮の前にあり、一緒に妻の天猿女(=岩戸隠れで踊った天鈿女)が祀られていることぐらいでしょうか。

ざっくりとしたイメージですが、なぜか私は猿田彦を山にいる神と思っていました。「猿」という名や、大きな鼻を持ち「天狗」の原型といわれているからかもしれません。ですから海の神との合祀はミスマッチだと感じました。

しかし改めて猿田彦を祀る神社の場所を地図で見ると、猿田彦が海辺の神ではないのかと思いました。(下・猿田彦を祀る神社の地図、Googleマップより)

印象だけでいうと海人族が活動している場所が多いと思いました。逆に山間部には猿田彦を祀る神社が皆無といえます。

さあ、奇想がフル回転しました。なぜか私は猿田彦のことを考えているときに、同時に別の神が頭を過ぎりました。

それは神戸・岡本にある保久良神社に祀られる椎根津彦です。神戸に住み始めた最初に訪れた神戸一のパワースポットです。この神社に祀られる椎根津彦は古事記、日本書記にも登場します。それは神武東征の神話の中です。

神武天皇が東征において速吸門(明石海峡か吉備の児島湾)で出会った国津神で、浪速に至る海路の先導者となりました。椎根津彦は神武から貰った名で、古事記に元の名は珍彦(うづひこ)とあります。潮の渦を連想させます。

『日本書紀』によると東征に同行し、神武天皇に献策して大和の兄磯城(えしき)(奈良県桜井市)の豪族軍をを挟み撃ちにして破ります。そして神武が天皇即位後に褒賞として倭国造に任命されました。

猿田彦と椎根津彦は不思議と行動が被ります。

1)瓊瓊杵尊の道案内→神武の浪速への海路案内

2)分岐道で松明を掲げる→灘の一つ火で航海の目印

3)天鈿女と結婚→倭国造に任命

1)はそのままですが、2)と3について補足します。

2)で書いた「灘の一つ火」とは、椎根津彦を祀る保久良神社で見えるという航海の目印になった神火のことです。古代の灯台(写真上は現在の保久良神社にある海から一望の大灯籠)だったのかもしれません。記紀には九州より大和に戻る日本武尊や神功皇后が航路を失ったときに、この神火を目印にして浪速に戻れたという記述があります。両者とも神火によって導きをしているのです。

3)の天鈿女(天津神)との結婚や、倭国造任命は高天原や大和政権との同化を示します。猿田彦も椎根津彦も国津神(元々葦原中国にいた神)です、それが天津神(高天原出身の神)と結婚するということは、同盟や服従を意味します。位や役職を貰うのも同様です。つまり猿田彦も椎根津彦も朝廷に取り込まれたのです。

この二柱の神は性格が非常に似ていると思いませんか。私の奇想では元々は同一神だったのではないかと思いました。

猿田彦は海人族のいる海辺に祀られ、椎根津彦も亀の背に乗って海を進みました。神戸の青木(おうぎ)という地名の由来は、椎根津彦が青亀(おうぎ)に乗ってここに漂着したからだそうです。(写真下は保久良神社にある亀に乗った椎根津彦の像)

五色塚古墳に眠るのは猿田彦になった海の首長

さらに少し補足します。古代史は色々と氏族の繋がりやその土地との関わりを見なければならないので、説明が複雑になってしまいます。

記紀に描かれた椎根津彦は大和で倭国造になり倭氏の祖となりました。この倭氏も海人族です。そして五色塚古墳の被葬者候補の明石国造・弥自足尼はこの椎根津彦の九世の子孫となっています。倭氏と明石氏は椎根津彦を祖とする同族の海人族なのです。

さらに五色塚古墳はそのスペック(設計や規格)が大和にある佐紀陵山古墳とほぼ同一です。佐紀陵山古墳は第11代垂仁天皇皇后陵とも第13代成務天皇の後陵ともいわれます。大王陵級の最新築造技術が五色塚古墳には使われたのです。

そう考えると中央政府と直接縁のない明石国造の墓というよりは、大和朝廷成立の功労者である椎根津彦の墓と考えた方が、しっくりくるような気がします。

記紀神話には時代や時制が前後する記述がときに見受けられます。それは記紀が無理やりに作った歴史書なので、前後の辻褄がうまく合わないからでしょう。それを踏まえた上で、私は最後の奇想に入りました。

児島湾(吉備穴海)から明石海峡、そして大阪湾に至る海のルートを支配した海人族がいました。その首長は現地では椎根津彦と呼ばれ神として崇められます。しかしこの首長は大和朝廷成立にも関わり、大きな功績を挙げます。そのために一地方神以上の伝説が必要になりました。それでできたのが猿田彦伝説です。

この海の首長は後の倭氏や明石氏の祖ともなり、永く瀬戸の海を支配したのでしょう。そのため海の首長は、地方神としての「椎根津彦」の名と、中央神としての「猿田彦」の名を持ったのです。つまり海の首長=椎根津彦=猿田彦なのです。

ですから瀬戸を支配した海の首長が眠る五色塚古墳は、猿田彦が眠る墓といっても過言ではありません。やっと私の中で、海神社にあった「猿田彦大神」の摂社の意味が解けたように思えました。

そして五色塚古墳から見える瀬戸の海は、大和朝廷成立を助けた頃の海と同じなのです。現在でもこの風景が感動を呼ぶのは、絶景である以上に、歴史を見続けてきた時間の豊潤さを感じられるからかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?