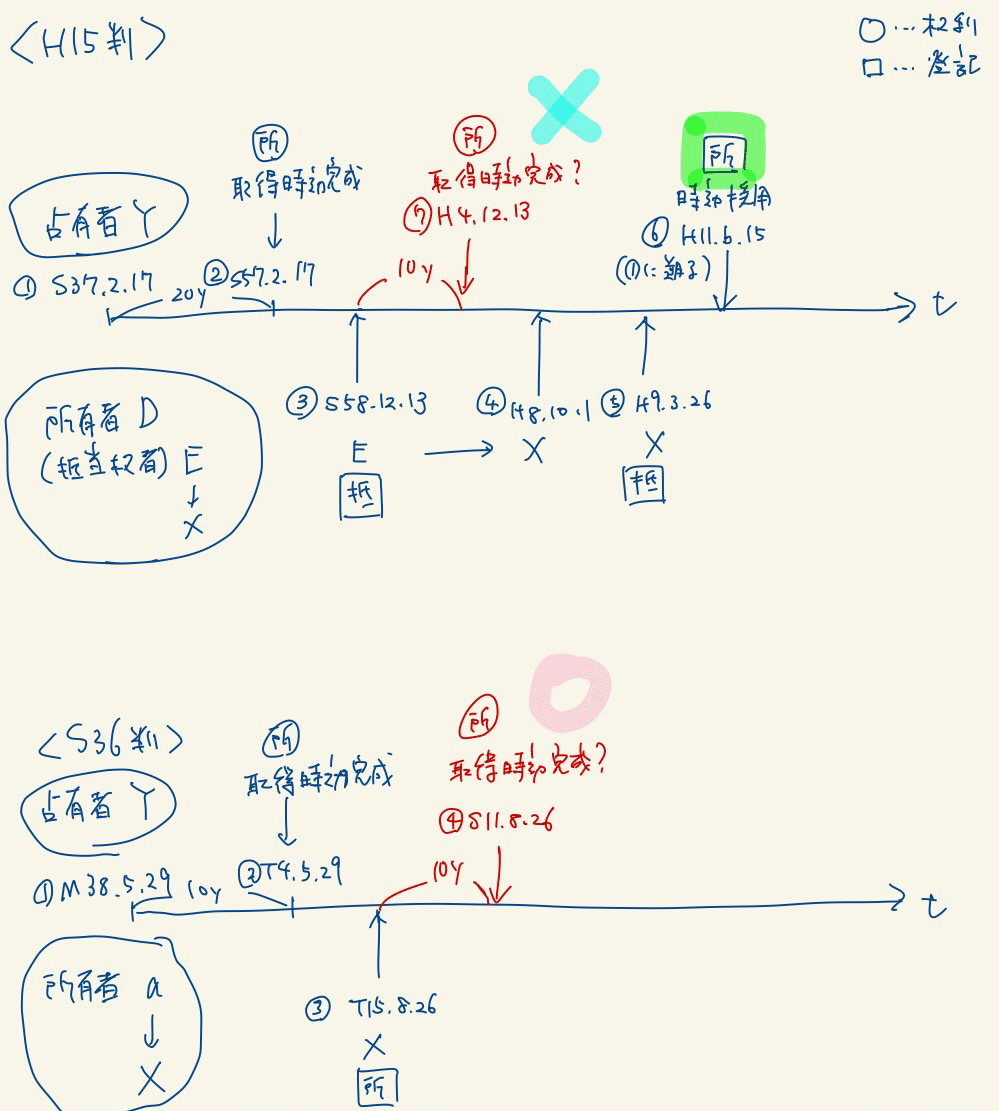

再度の時効取得に関する2つの判例

不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しえないが、第三者の右登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記を経由しなくとも時効取得をもつて対抗しうるものと解すべきである。

と

取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者は,当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するため,その設定登記時を起算点とする再度の取得時効の完成を主張し,援用をすることはできない。

同じような話なのに、結論が違う。

問題となったのが所有権(S36)か抵当権(H15)なのかの違いはあるが、

おそらく、大きな違いは、占有者がいったん取得時効の援用による登記をしたか。

(S36)占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記を経由しなくとも

(H15)取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者

S36では、占有者は取得時効の登記をしていない。H15では、いったんその登記をしている。

なので、禁反言的な観点から、H15の占有者には、再度の時効取得を認めなかったのではないか。(H15では、占有者は、「起算点をずらした」ことにされている。再度取得とも思えるのに。これは、上記観点のあらわれか。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?