山岳新校みちのりに2年連続で参加して

2022年、2023年のプログラム参加者のコラム

<参加の経緯>

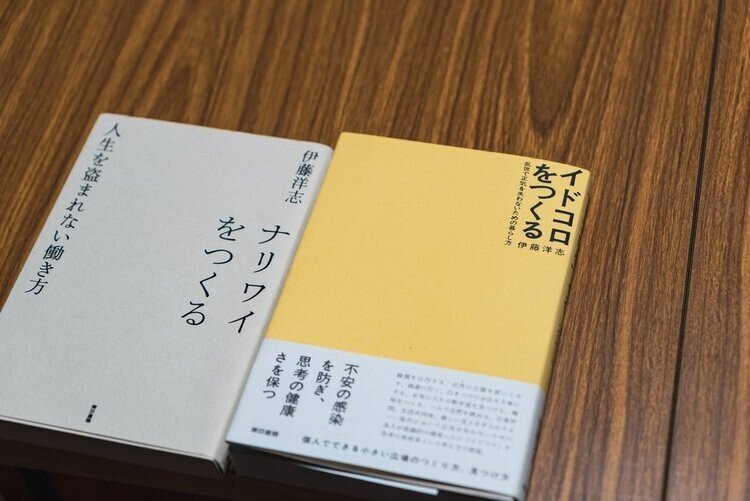

2022年7月、勤務先の経営方針の変化や業務量の多さなどから体調を崩し、休職することになった。この先どうすればいいかを考えるため、地元の小さな図書館で働き方に関する本を手あたり次第借りて読んだ。その中に伊藤洋志著『ナリワイをつくる』があった。伊藤さんのTwitterをフォローし、「みちのり」を知り、プログラムの趣旨に強く共感した。

2022年9月、山岳新校のシンポジウムに参加。登壇者の皆さんの活動やお考えを聞きながら、自分の中にある切実な思いが膨らみ、質疑応答の時間に思い切って挙手し発言したところ、皆さんがそれぞれの来し方を踏まえていろいろとお話して下さり、終了後にも声を掛けて下さって、とても心強く、励まされた。

2022年10月、「みちのり」秋期プログラムに参加。様々な背景を持つ方々が参加しており、大学生や若い人も多くいて、自分の日頃の生活圏では出会えない人と関わることができた。プログラムの趣旨や、奥大和での短期間の共同生活により、率直な対話ができる空間・関係性が作られていた。1年半が経過した今でも、東吉野村の情景と共に、参加者の言葉や姿、共有した時間を思い出すことができる。

<参加後に考えたこと>

私は、独身で、父は既に他界、兄妹もいない。人付き合いが得意ではなく、人といると疲れてしまうので、一人でいる方が楽だと思うことも多い。母亡き後は一人で生きていかなければならず、一人でやっていけるのかという不安は常にある。

こう書いてみて、文末を過去形にしようか迷う自分に気がついた。何と言うか、人(そして自分)に対する信頼感が増した気がするのだ。増した、というか、生まれた、のかもしれない。

ふるさと村での夕食後、青木海青子さんや参加者数人で話した際に、迷惑をかけてはいけないという風潮が話題に上った。海青子さんから、「インドでは、人は人に迷惑をかけるものだから、その時は助けよう、と教育する」と聞き、本当にそうだなと思った。

自己責任論や優生思想、効率化やスピード、世間一般や普通とされることなど、無自覚にかなり内面化し、それを自分にも向けていたからしんどかったのだと思う。しかし、山岳新校をはじめいろいろな場所で様々な属性の「一人一人」と関わることで、実体のない「世間」から距離を置き、それぞれ違った「個人」でいられる、いていいという感覚を持った。弱さを隠さず自分を開くと歩み寄ってくれる人がいること、弱さを抱えているのは自分だけではなく共有できることを知り、一人で何とかしなくてはと思い過ぎる必要はないと実感できるようになった。「お互い様」「それぞれができる時にできることをすればいい」と思えることも増えた。

いつ自分が助けを必要とする側に回るかわからない。誰もがその可能性を持っているのだから、自己責任論ではいつか自分にブーメランが返ってくる。そんな社会では生きづらくて当然だ。困った時に助けを求められる社会にしておけば、安心して楽な気持ちで生きられるはずだ。

一旦立ち止まり、多様な人と触れ合って、自分と向き合ってきた中で再確認した価値観。それに沿って動いてきた先に、また新たな学びの場に参加することも決まった。

多くのことがつながっていると感じる。このタイミングで立ち止まることは、私にとって無駄ではなく必要なことだったのだと思う。こうやって自分の辿ってきた道を肯定できたのは初めてかもしれない。「みちのり」というプログラム名はつくづくしみじみ素晴らしい。

<近況>

2023年10月、休職前と同じ会社に復職。会社に過剰適応せず働き続けられるか実験中。

2024年1月、ブロック塀ハンマー解体協会の集会に参加。

一人では心細かったので、「みちのり」参加者のお一人にお声がけした。午前中で終わる予定が、なかなか手ごわい壁だったため、結局夕方までかかった。依頼者のご厚意で夕ご飯やお酒をご馳走になりながら、依頼者ご家族、建築家、空き家などのリノベ・活用のお仕事をされている方、すぐには就職しない大学生などと夜遅くまで語り合い、とても良い時間を過ごすことができた(図々しくすみません!)。

2024年2月、飯田朔著『「おりる」思想 無駄にしんどい世の中だから』出版記念イベントに参加。質疑応答タイムで、相も変わらず「おりる」ことへの恐怖について質問(終了後の懇親会参加を見送ったことを後悔)。

行く先々に、立場は違えど同じような問題意識を持っている人との出会いがある。私は本当に何者でもないけれど、一個人、一市民として、自分が大事だと思うことに何かしらの形で関わっていけたらいいと思う。その方法をこれからも探っていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?