サンガの2023シーズン前半戦(中断まで)を振り返って

リーグ戦結果

戦績:7勝2分12敗

24得点 31失点 得失点−7

順位:15位

勝点:23ポイント

降格枠18位との差:10ポイント

評価:6/10(良い・上々である)

下から4番目の順位で「良い」との評価。一般的には違和感のある結論です。

もっとも、サンガの歴史や立ち位置をはじめ、今年のオフシーズンの編成を考えると元から高望みはしていませんでした。

(「タイトル争い」とのワードに踊らされたのは恥ずかしいところですが)

レギュレーション上降格枠が1しかなくチャレンジしやすい年であること。

来年以降は自動降格が3枠となり過酷な戦いが待っていること。

配分金の傾斜がきつくなりより格差が開いていく(一度J2に落ちれば二度と戻ってこれないリスクすらある)こと。

この辺りを考えると今年の目標は「個人の成長を狙いつつ」「17位以上を確保する」となり、降格枠から10ポイント差を付けて中断を迎えられている状況は「良い」との評価に落ち着くものと考えています。

あくまで私見ではありますが、応援している皆さんもだいたい近い評価に落ち着くのではないでしょうか。

手放しに喜べるわけはないけど、悪くはないよねと。

次に、主だったトピックについて振り返っていきます。

ポジティブなところとネガティブなところに分けて。

ポジティブな発見

エース「パトリック」の確立

絶対的エースかつトップスコアラーのウタカがオフに退団。

代わりに加入したのが実績のあるパトリックとはいえ、タイプもスタイルも全然違う選手です。「全くフィットせずチームは最下位独走」とのシナリオも十分にありました。

ところがどっこい。

パトリックはリーグ5位の9得点を奪い、しかも多くが残留を争う相手との決勝点になるなど大活躍。

加えてチームはパトの空中戦を活用したロングボール主体での戦い方に適応。もともと足元での繋ぎを不得意とする分シフトするのに障害も少なかったのかもしれません。

先発はもちろん、ここぞの場面で切り札として起用する方針も当たりました。

リード時以外では交代に対する不満を隠そうともしないウタカとは対照的で、パトリックは途中出場であるからといってメンタルに影響させない良さがあります。

(本人も試合後コメントで”先発であるかどうかは重視していない”と発言しています。影響が0のはずはありませんが、フォアザチームに徹してくれていることは十分に伝わります)

ウタカの穴を埋めるどころか、ウタカがバテると終わりだった時からの進化をパトリックが支えてくれています。

新戦力の台頭

レギュラー・準レギュラーとして定着している木下、佐藤、平戸、太田。

控えが主ながら、後半戦に向けて先発の座を狙う谷内田、金子、山田。

昨シーズンから絶対的な主力であった麻田・井上と違い、現状で試合に出ている多数の選手が、昨シーズンのサンガで試合に出ていなかった・大きな貢献ができていなかった選手たちです。

昨シーズンの夏場からパフォーマンスを一気に上げてJ1残留に大きな役割を果たした豊川・山崎コンビ然り。

固定とは正反対のローテーションを採用するメリットを引き出し、後半戦になるにつれて台頭する選手が増えています。

チームとして「成長」を掲げ、成長を求めてサンガに来る選手に対して起用する機会はもちろん実際の成長も提供できているのは、間違いなく良いポイントです。

個人にとってもチームにとっても。

J1 チームの試合時間10%以上に出場した選手数多い順

— Jリーグデータ大好きでスワン (@Data_Swan) June 13, 2023

1位 26人 #sanga

2位 24人 #ガンバ大阪

2位 24人 #yokohamafc

---

16位 16人 #urawareds

17位 15人 #visselkobe

17位 15人 #grampus

メンバーローテ傾向のチーム pic.twitter.com/ZQp8uYWF0x

シン・ハイプレス(移行途中)

去年のサンガは良くも悪くも「スプリント」のチームでした。

相手より20~40本近くスプリントで上回れれば勝率が高く、対して同じくらいかそれ以下のスプリント数だと劇的に勝率が落ちました。

今年はその「スプリント次第」だった内容に変化が見られます。

グランパスから3ポイントを得た試合では+9本にとどまり、鬼門カシマで1ポイントを奪った試合では大幅にスプリント数で劣りました。

頼みの綱にしていたスプリントで大勝ちしたぜ!試合にも勝ったぜ!

のパターンは、良くも悪くも再現できていません。

浦和・鹿島・名古屋との対戦時のように、追い込んで追い込んで狙いどころで刈り取れている試合は良い内容でサッカーができています。

対して…むやみやたらと特攻プレスを仕掛けかわされてしまう試合は大変に厳しい展開が待っています。

コンサ・サンフレ・ガンバ(A)戦のように、テンポ良く1・2タッチで後ろからビルドアップできるチームにハイプレスを機能させる力は足りていません。ことごとく空転させられ数的不利で自陣に侵入を許し、危険なシーンを作られることも多々。

走力頼みからの脱却を狙いハイプレスにも変化がみられる一方で、まだまだ移行途中。

ポジティブな変化であり、チームの根幹に触れる大きなチャレンジでもあります。トライが上手くいくことを祈りつつ見守っています。

ネガティブな要素

守備

「守備でサボらない」「苦しい展開を厭わず走り切る」ことで均衡したスコアに持ち込み、少ないチャンスに賭けられる展開を作る。

難しい昇格初年度を耐え抜き、残留を勝ち取ったチームの土台となった「守備」が失われてしまいました。

特にセットプレー。

21節時点で10失点はリーグ単独で最多。

攻撃的なスタイルへの移行と引き換えに失点が増えるのは仕方ないところですが、前半戦で見られた

「セットプレーのたびに相手選手がフリーとなっている」

「セルフジャッジで手を上げて足を止めている」

「得失点直後など切れ目の時間帯で明らかに集中を欠いている」

といったシーンは、スタイルに関係なく失点すればただひたすらに損であるもったいないものです。

率直に言って受け入れがたいクオリティのパフォーマンスでした。

幸いホームでの横浜FC戦から劇的に改善が見られ、安定した守備を取り戻しつつあります。守備の安定に伴い結果も付いてきています。

「守備をおざなりにして勝てるほどのチーム力はない(安い失点を繰り返すとゲームそのものが壊れてしまう)」

を痛いほど思い知らされました。逆に言えば、安い失点さえしなければ上位相手にも互角に近いゲームができるほどの力を付けているとも取れます。

まずは守備から。

前半戦の苦い教訓を生かし、後半戦と来年以降に繋げる必要があります。

フィットしない外国人選手

中断期間を前にパウリーニョ・カリウスの退団が決定。ハーン・ウッドの2人に至ってはリーグ戦出場ゼロ。

正GKである若原の怪我を苦労人の太田が埋めてくれたエピソード自体は素晴らしいもので、フラットな競争により先発メンバーが選ばれていると伺えるポジティブな面はありますが、外国人枠の活用という意味では大きな損失です。

チョウキジェ政権発足から3年。

主力として活躍できたと断言できる外国人はウタカとバイスの二人のみ。あまりにも寂しい数字です。

オリジナルでの発掘を諦め、素直にJリーグ経験者に絞る。

過去の失敗と誠実に向き合い、選手の選定基準を再考する。

今までの延長線では、獲得しても活躍できないどころか起用すらされない同じ失敗を繰り返すだけなのが目に見えています。

大きく改善する必要があることは明らか。

とはいえ多少はポジティブな話でもあり。

常識外れを超えて、もはや異常とも言える挙動を繰り返した過去の強化部と比べると…。選手の獲得や成長する選手の見極めにアカデミー卒選手へのアプローチなど、現在の強化部はきちんとした仕事をしてくれていると感じています。

「チーム全体が混迷を極めてどこから手を付けていいかわかんなーいウフフフフ」

から

「日本人選手で狙ったサッカーができているのに、外国人選手がフィットしないのはもったいない。外国人選手獲得において潰すべき課題は何かを考えないと」

と解像度高く考えられる状態に変化しているのは、土台となるチームの型が見えているからこそ。

ただでさえ難しい「活躍できる外国人選手の獲得」が、円安や中東オイルマネーによりさらに難易度が上がっているであろうことは容易に想像できます。

とはいえ外国籍選手の力なしに上位を目指すことが難しいのもまた事実。

選手だけでなく、フロントも壁を越えてもらいたいと期待を持って見ています。

歪なポジション編成

完全に失敗した編成を佐藤の劇的な成長で蓋をしている左サイドバック。衝撃が走った絶対的右サイドバックの移籍と埋まる気配すらない白井の穴。

下から数えた方が圧倒的に早い予算規模のチームです。

全ポジションに希望するクオリティ・スタイルの選手を並べることなどできるはずもありません。

まんべんなく獲得すればまんべんなく劣勢に立たされるだけ。取捨選択が必要で、今期で言うと中央(特にCF・GK)にひたすら厚く振ってサイドはやり繰りで何とかするとの方針は明らかでした。

しかし…。

ただでさえ薄いポジションにて、シーズン途中で予想外の移籍による離脱で空いた穴すら埋められないのは、方針を超えてチームに来てくれる選手がいないのではと疑ってしまいます。

「獲得できない」のではなく「獲得しない」であり、その「獲得しない」の背景にはオフシーズンに向けての狙いがある。と思ってたらまさかの加入があったりすると良いんだけどなあ。

そんなことを思っていたら再開まで後4日です。多分無いのでしょう。

手薄なポジションの選手にとってチャンスなのは間違いありません。奮起に期待しています。

(荒木大吾は右サイドバックへ本格転向するのがチームにとっても個人にとっても幸せな道とずっと考えています。個人的に)

中断明けからの戦いに目を向けて

古来よりサッカー界に伝わる法則。

「残り試合数を超えた勝点差は埋まらない」です。

最下位の湘南との勝点差は21節終了(残り13試合)時点で10ポイント

連敗や未勝利が5を超え、降格の2文字が背後に迫った状況でまともなメンタルではいられません。

4月23日の鳥栖戦で無様も無様な負けを喫して負のスパイラルに突入し、チーム全体が崩れかかった経験は、今から考えると今後に生きる貴重な経験です。

「結果は全てではないにせよ、チーム全体を左右する極めて大きなドライバーである」と。

(調子が悪い時は応援ボイコットにまで至っていたのに、喉元過ぎれば熱さ忘れて対戦相手にJ2コールかますどこぞの品位あるサポーターを見ていても実感できることかもしれませんね)

成長の2文字を掲げたとて、結果とは無縁でいられません。

まずは残留安全圏を確保し、新しいサッカーや新戦力を登用するチャレンジができる状況を作ることが重要です。

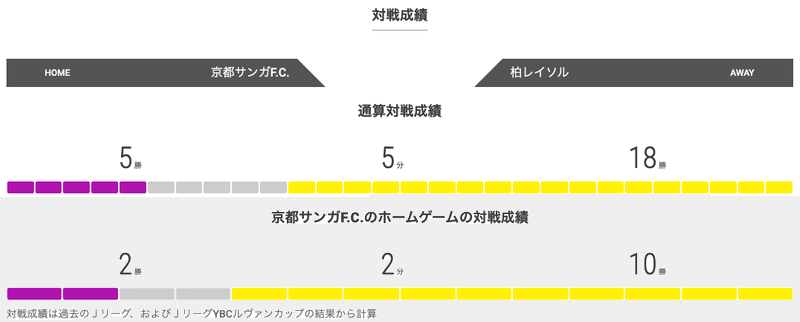

そのためには中断明けのレイソル戦が後半戦を占う極めて重要な1戦になります。レイソル戦からの対戦相手が復調したFC東京や悪相性の福岡・札幌であることも含め。

「残り試合12・最下位との勝点差13」にできるか。

あって然るべき補強がない点も、結果で余裕が生まれれば「成長に向けた我慢の年」とポジティブに位置付けることもできます。

下位チームとの対戦成績は良好で、相手が監督交代後も不調に苦しむレイソルとはいえ、対戦成績から考えた相性は最悪に近い相手です。

名古屋戦の劇的勝利で穏やかな雰囲気が流れていますが、一歩間違えればまた荒れた雰囲気一直線のラインにいます。

きちんと3ポイントを奪い2024シーズンに繋げる2023シーズン後半戦とできるか。

期待と恐怖の狭間で揺れる中断明けのレイソル戦は、すぐそこです。頑張ってもらいましょう。

以上です。

記事が良いなと思った方、いいねやRTお待ちしています。「参考になった」のコメントも励みになります。

最後までご覧いただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?