地質学考3 地下世界の地図をつくる

前回,地質学は,地下の可視化をするのが第一歩ということを書きました.岩盤を覆い隠している土や植物をとりのぞいたときに,地下がどう見えるか,というのは「地質図」とという地図として表現されます.地質図は,地表面の凹凸の形と,地下の岩盤の種類の違いの境界の交線として表現されます.この交線を作図する方法を「地質図学」といい,地質学教室では必ず習う講義になっています.

この方法を編み出したのは,「イギリス地質学の父」と呼ばれるウィリアム・スミス(W. Smith, 1769-1839)とされています.日本の英語教科書に出てくるような平凡なお名前ですね.スミスの時代の自然科学は,貴族やお金持ちの趣味のためのものでしたが,スミスは叩き上げの庶民技術者で,1815年にイギリス全土の地質図を完成しました.イギリスの地下が見える化したことで,石炭がどこに埋まっているかが分かり,産業革命の原動力となって,大英帝国の発展をもたらしたました.*3

私も地質屋のはしくれとして,スミスの地質図を部屋の壁に飾っています.イギリスのAMAZONで購入しましたが,A0版よりもさらに大きく,掲示場所に困った覚えがあります.スミスは地形測量の技師でもありましたが,測量や図化する技術は測地衛星システム(GNSS)や地理情報システム(GIS)の利用でデジタル化されているものの,地質図を作る方法の基本は,スミスの時代とほぼ同じです.

科学者の仕事場は研究所の実験室だと思われている人も多いことでしょう.地質学者が実験室や研究室で仕事をしていることはありますが,それは調査前の下調べや,調査後の分析作業の段階です.地質学は,地下の岩盤について数km以上の広い範囲で調べることが多いので,データや試料をとる作業は野外調査になります.海洋底地質学などでは,調査船や深海潜水艦で調査しますし,海外の調査で土壌や植生に覆われていないところでは,岩盤の種類や分布を人工衛星や航空機あるいはドローンなどで空から調べたり,砂漠のようなたいらなところでは車に機器をのせて走るまわるという方法をとることもあります.惑星科学では衛星探査だけになります.

また,大陸のように岩盤の性質が単調である場合は,人間が直接行って調べるのは代表的なポイントだけでよいということもあるでしょう.人工衛星や深海探査などの場合は,天文学や惑星科学と同じように,地質学も大規模科学になりますが,これは地質学のなかでは特殊な分野です.さらに,いろいろな地質学データベースが発達してきているので,それらを使ったデータサイエンスとしての地質学研究ができないことはありません.ただ,データベースの分析だけでは新しいデータをつけ加えて,研究を展開することは難しいと思われます.

地質調査で新しいデータをつけ加えるためには,岩盤が地表にあらわれているところ(「露頭」とよびます)で,地質学的なデータを集める作業が必要です.地表が土壌や植物に覆われている地域では,露頭は,海岸線や山の尾根筋や沢筋など,流水や風の作用などによって土壌や植生がつきにくいところに存在します.地質調査では,海岸線や尾根筋・沢筋などのルートに沿って,露頭やそこから崩れてできた岩石(「転石」といいます)などを観察してゆきます.鉱床探査など,より詳細な調査が必要な場合は,露頭密度が小さくても海岸線や尾根筋・沢筋から離れて斜面を踏査することもあります.地質学者は,「地質学は露頭が勝負」などということをよく言いますが,これは岩盤を直接観察して新しいデータを得るのが露頭になるからです.地質学者の中には,「ここは自分の調査地域」というのを勝手に決めていて,土木工事や嵐の後に新しい露頭ができていないか,定期的にパトロールしている人もいます.私もいくつかパトロール・フィールドを持っています.

土や植物の被覆がある地域では,地下の岩盤のうち,直接調べることができるのは露頭の部分に限られ,後のおおっている部分は露頭の情報を外挿・内挿して推定するということになります.露頭がなく,ボーリングやトレンチなどで掘って調べる場合でも,調査した部分の間が推定になるのは同じです.

露頭のデータは,ドローンや航空機,あるいは衛星を使ったリモートセンシングでもある程度は集められますが,詳細に調べるのは人間がその場所に行って直接さわって観察するのが基本です.南極などではスノーモービルを使ったりすることがありますが,土壌や植生が途切れて岩盤が露出しているところに乗り物でのりつけることができるケースは少ないので,その場に行くには徒歩になります.特に,日本のように岩盤が土壌や植物でおおわれていて,起伏の激しいところでは,露頭は急斜面の途中にあったりするので,地質調査の際は歩くことになります.私に地質学の調査方法を教えてくれた師匠の一人である坂 幸恭先生は,歩いていけば崖になっているところ以外は全て調査できるだろう,と仰っていましたが,実際にはそうもいきません.また,調査は夜間はできませんから,昼間のうちに歩いて調べることができる範囲は歩くスピードで決まり,そんなに広くはできません.調査の精度にもよりますし,地形の険しさにもよりますが,歩けるところはくまなく歩くという調査では,経験的には約1ヵ月(30日)くらいでおよそ20平方kmくらいではないでしょうか? 30年間のあいだ,毎年のべで30日の野外調査をしても,研究者一人で一生の間にカバーできるのは約600平方kmで,およそ25km×25kmくらいの範囲ということになります.これは地球の陸地の面積から見て,ごくわずかな領域になります.1人の地質学者が短い人生の間に直接データを得ることができるのは,地球全体からみて非常に狭い部分ということになります.

また,「風化」といって,岩盤の表面は,空気や雨水などにふれて変化していることがほとんどです.本来の岩盤の性質を調べたり,岩石試料を取るためには,風化している部分をとりのぞいて調べる必要があります.このため,地質学者は岩石用ハンマーを持って歩いています.釘をうつハンマー(とんかち,金づち)は頭の部分が炭素鋼でできていますが,岩石用の場合は金づちよりも硬い高炭素鋼が使われています.日曜大工のお店で買ってきた金づちは,本格的な地質調査には使えません.

こうして風化部をとりのぞくと,岩盤の観察に入りますが,得られる情報は目で見たものが中心になります.色や模様などの視覚的な質的情報,ひらたく言うと見た目です.岩盤を作る岩石の色も,カラーチャートを持って歩いて色コードで記録するということもできないことはないのですが,そこまでしている地質学者は多くありません.同じ岩石でも,岩盤が濡れているかどうかで色調は変わってしまいますから,厳密にやりすぎても意味がないためです.そこで,同じ岩石を見ても,ある人は黒といい,別の人は濃い灰色と表現したりすることもよくあります.

色以外でも,地質学者にとって視覚情報は重要なデータです.肉眼での観察だけでわからない小さい模様や構成物質などを見るために,地質学者はルーペを持っています.理科の実験ど使うような虫眼鏡では,野外を歩いた時にレンズが傷ついてしまうので,レンズ部分を折りたたんで格納できるタイプのものを使います.

また,岩盤の中に地層面や断層面などの面構造が見られる場合には,磁北を基準にして面の向きを測定して記録することもあります.日本の地質学ではクリノメーターとよばれる方位磁石つきの簡易測量具を使います.外国ではブラントン・コンパスという機材を使うこともあるそうですが,私は使ったことがありません.面の向きは,面と水平面の交線方向を磁北を基準にして表す「走向」と,それに直交方向する方向で水平面からの角度を「傾斜」として測定します.面は平行ではない2本の線分で定義できますから,面の姿勢は走向方向と傾斜方向の2本の線で表すことができます.走向・傾斜は,地質学のデータの中では割と定量的なデータです.ただ自然にできた面は,でこぼこしていますから,1°の角度の差が問題になるような精密さは要求されず,精度は高くありません.

露頭全体の情報を画像として保存しておくこともよくあります.フィルムカメラ時代は,野外から戻ってくると現像・焼き付けをする作業が必要で,コストもかかりました.デジタルカメラになってはからは,マメに大量の画像を記録することが可能になりました.デジタルカメラの中にはGNSSを使って位置情報や撮影向きを記録できて,画像記録に付記するものがあります.こうした画像情報は地質学の研究において重要ですが,デジタルカメラの場合,カメラの中である程度の画像処理をしているため,メーカーによって,肌がきれいな色で写るとか,青がきれいにうつるとか,といった具合で色味が違ってきます.私の場合,何種類かの色補正用カラーチャートを一緒に撮影し,レタッチソフトなどを使って,後でカメラメーカーによる色味の違いを補正できるようにしています.ただ,この方法は,この原稿を書いている時点では,地質学者の間で一般的になっていません.

カメラで撮った画像情報には,草や枯葉など地質学に必要なもの以外のものがたくさん写り込んでいます.そこで写真に画像に併せて,野帳(フィールドノート)にスケッチをとっておくこともよくあります.前述の坂幸恭先生は,地質スケッチの名手でしたから,スケッチ集を本として出版したくらいです*4.これもデジタル画像になってからは,その場や野外から戻ってから,画像に直接書き込んでおく方法も可能になっています.

総じて,地質学の野外調査データは,肉眼による視覚情報が多く,定性的で数値化しにくいものが多いものということが言えると思います.

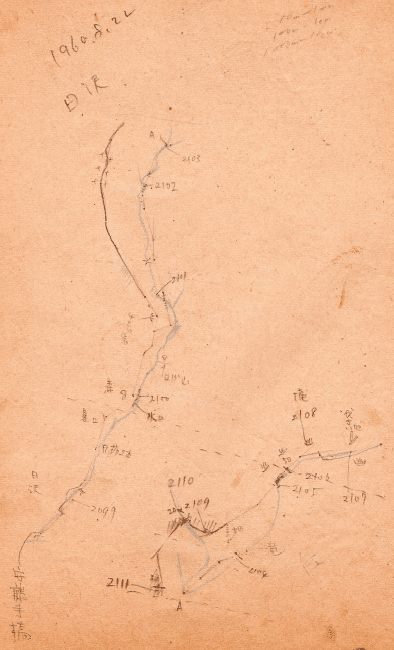

こうして得られた,見た目情報やクリノメーターで測定したデータは,地図上に記録をしてゆきます.歩いたルートに沿った地図記録になるので,「ルートマップ」と呼ばれます.日本国内では,書店などで購入できる紙の地図としては,2万5000分の1の地形図が一般的です.2万5000万分の1地形図では,4cmが1kmになります.露頭密度の小さい地域では,これでも大丈夫ですが,露頭が多く,かつ岩盤の性質の変化が大きい地域では,もっと細かく記録をとっていく必要があります.現在は,GPSロガーなどを使って精密な位置を測定し,それをデジタル化された地形図で5000分の1程度の地形図に落として印刷することができるようになっています.しかし,そうなる前は,自治体が作った特別に詳しい地図を購入するか,距離は歩幅で測定(歩測といいます)し,方位はクリノメーターで測るなどして簡易測量をして自分で作る方法がとられました.コストがかかっても精密な地図を作る必要がある鉱床探査などの場合は,スミスのような測量士と一緒に調査して詳細な精度のよい地形図を自前で作る場合もあります.

私の場合,事前の資料調査から始めて,地質調査をして地質図を作り,採取してきた岩石を観察して,プレパラートを作って顕微鏡観察や電子顕微鏡にかけたり,岩石を粉にして化学組成を求めたり,鉱物を分離して年代測定をしたり,さらにそれをレポートにするという作業をほぼ一人でやっています.私の前任の故・内田信夫先生も同様で,内田先生は自らの仕事を「零細科学」とよんでいました.内田先生や私は,大学や研究所などの研究職ではありませんでしたから,研究者と同じペースでは研究ができません.研究者が見逃していたり,放置していたりしているテーマの意味づけを見直して,少しでも科学の進歩に寄与できるデータを出そう,という研究スタイルが「零細科学」です.

60年前くらいのもの.

まとめると,野外の地質調査の場合,ハンマー,ルーペ,クリノメーター,カメラ,野帳,できるだけ詳しい地図というのが,地質学者必携の道具ということになります.そして,地質学者が野外地質調査で直接調べる範囲は,地球全体からみるとごく狭い範囲に限られており,データ自体は定量的なものは限られていて,主観的な視覚情報が多く,ある地域の情報をまとめる際にはどうしても推定が入る,ということになります.

*3 Winchester S., Vannithone S., (2001) The Map That Changed the World: William Smith and the Birth of Modern Geology, Harper, 352p.

*4 坂幸恭,(2008), 地質学者が見た風景,築地書館,256頁.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?