フロイド・シュモー氏を題材とした平和学習の授業例(光塩女子学院初等科/聖セシリア小学校、女子中学校/聖マリア小学校非常勤講師・才間郁)

この記事では、フロイド・シュモー氏を題材とした平和学習の授業例をご紹介します。

◆フロイド・シュモー氏について

1895年、アメリカ・カンサス州生まれ。フレンド派(クエーカー)のキリスト者。

ワシントン大学等で森林学、海洋生物学を講じる学者であると同時に、環境保全を訴えた哲学者でもある。第二次世界大戦中、アメリカの日系人の支援活動を行った。1949年に広島に来日し、私財を投げ打って原爆で家を失った人々のために21戸の家を建てた。

◆授業のねらい

①日本の戦争に関する日を学び、戦争や平和への理解を深める。

②原爆投下を賛成した人だけではなく、反対した人もいたことを知る。

③フロイド・シュモー氏の神を信じ、隣人愛を実践した姿を倣い、自分の生きる糧とする。

◆授業展開(小学校2年生対象)

<導入>

発問①:「8月6日、9日、15日って何の日?」

児童に聞いたあと、この三日間は何の日かを確認する。

発問②:「戦争について家族とお話したことある?」

児童同士で分かち合い、その後、全体で分かち合う。

発問③:「戦争では沢山の命が失われたし、大切な場所、例えば家もなくなってしまったね。ところで、みんなにとって家はどんな場所?」

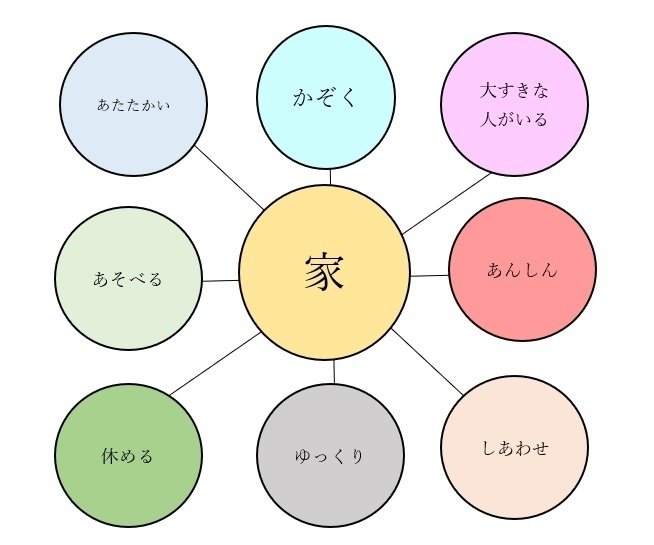

イメージマップ(ウェビング)を使用して、自分にとって家はどんな場所かを考える。

以下、児童と行ったイメージマップの一例

<展開>

提案①:「みんなにとって、家は大事な場所のようだね。でも、戦争で家を失われてしまった人もいた。…戦後、アメリカ人が広島に家を建てました。どうしてかな?その人のお話を読んでみよう。」

→絵本「シュモーおじさん」を読む。本を読んだ後、シュモー氏のプロフィールと彼の言葉(「平和は言うことではなく、行うこと」)を紹介。

発問④:「どうして、広島の人にお金や服、食べ物を寄付するのではなく、『家』を建てたのかな?」

児童の反応:家はみんなにとって大切な場所だったから、食べ物は食べたらなくなっちゃうから、安心できる場所を作ってあげたかったから等

提案②:「なるほどね、シュモーさんにとっても『家』は大事な場所だったんだね。授業の終わりに、シュモーさんにお手紙を書いてみよう。」

児童の書いた手紙(原文通り)

Aさん:ゆうきを出せば 何でもできるんですね。わたしも いのるだけじゃなく こうどうします。

Bさん:シュモーさん みんなを えがおにしてくれて ありがとうございます。あなたのような人になりたいです。

Cさん:日本の広島県を たすけてくださり ありがとうございます。あなたは いのちの おんじんです。あなたに かんしゃします。

(後日、どうして「ありがとう」と書いたのかと児童に聞くと、「シュモーさんや広島の人には会ったことがないけれど、シュモーさんが日本人に優しくしてくれて嬉しかったから」とのこと。)

<終結>

プリント回収後、シュモーさんのためにお祈りを捧げる。

※この記事で使用している児童の文章は光塩女子学院初等科の児童のもの。管理職の許可・承認済み。

◆参考

書籍

シュモーに学ぶ会編「ヒロシマの家-フロイド・シュモーと仲間たち-」シュモーに学ぶ会、2014年

杉村宰「静かなヒーローたち」東洋宣教会・北米ホーリネス教団、2014年

とがわこういちろう「シュモーおじさん」シュモーに学ぶ会、2016年

Webサイト

シュモーおじさんWebサイト(シュモーに学ぶ会)

https://tsuguten.com/schmoe01

シュモーハウスWebサイト(広島平和記念資料館)

https://hpmmuseum.jp/modules/info/index.php?action=PageView&page_id=35

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?