「定価」なんてない。商品の価値を決めるのは買う人です。

「定価」なんて概念が存在するのは、日本ぐらいらしいです。普通は、価格は売り買い両者の交渉で決まりますからね。

そして、買い手にとっては、原則的に価格を決めるのは買い手自身です。ただし、誤解しないでほしいのは、その価格で買えるとは限らない。売り手が合意しなければ契約が成立しない。

単純な話で、iPhone12が欲しかったら、まずは自分でその価値を判定します。それが10万円だっとしましょう。

売る側が、それ以下を提示したら買う。

それより上を提示したら買わない。

それだけの話です。

このやり方を否定してもいいですが、そういう人は資本主義社会の外側で暮らしてください^^;

****

そもそも商品に「客観的に決まった価格(価値)」があるというのは幻想です。

売り手が評価したiPhone12の価値は、買い手が評価した価値とは明らかに違います。

もしも仮に、売り手と買い手の両者が、共に「それは1万円札10枚と同じ価値がある」と考えたとしましょう。だったら、なぜわざわざ手間ひまをかけてiPhone12と「1万円札10枚」を交換するのですか?

交換しても、売り手も買い手も「手放した物と、同じ価値のものを手に入れる」だけで、何も得をしません。

つまり、人によって「品物」の価値は違うのが当然であり、だからこそ商売というものが存在するのです。

これ、経済の基本中の基本なのですが、たぶん義務教育では教えてないですよね^^;

*****

だから、転売ヤーが「不当に高く売っている」と文句を言うのは、基本的には筋違いです。買い占めは問題ですが、そうでなければ、彼らがやっているのは「仲介業(卸売)、販売業」です。イオンやAmazonと同じ。

実のところ、メーカーが小売店に対して「〇〇円で売れ」と強要する事が商習慣としては異常なのです。国際的な常識からすると、これは犯罪行為です。価格カルテルというやつに当たります。

そういう異常な販売をしているから、「転売ヤー」という特殊な職業が出現するのです。海外には、これに当たる概念はないと思います。

***

あと、商品は販売側が生産量を調整して、価格を調整するのが当たり前です。

石油も、自動車も、ユニクロのTシャツだって値崩れしないように生産量を抑えている。PS5やSwitchも同じ。企業は数を売りたいのではない。利益が欲しいのです。

野菜ですら、採れ過ぎると値崩れしないように畑で潰します。

これを「豊作貧乏」と昭和の人は呼びました。たくさん採れたのに、売ってしまうと販売価格が安くなりすぎて、運送費などの出荷コストがペイしないのです。売れば売るほど赤字が増えます。

***

これが特に顕著なのはダイヤモンドです。端的に言うとデビアスが販売数を限定して「ダイヤモンドは高額」という「幻想」を維持しています。

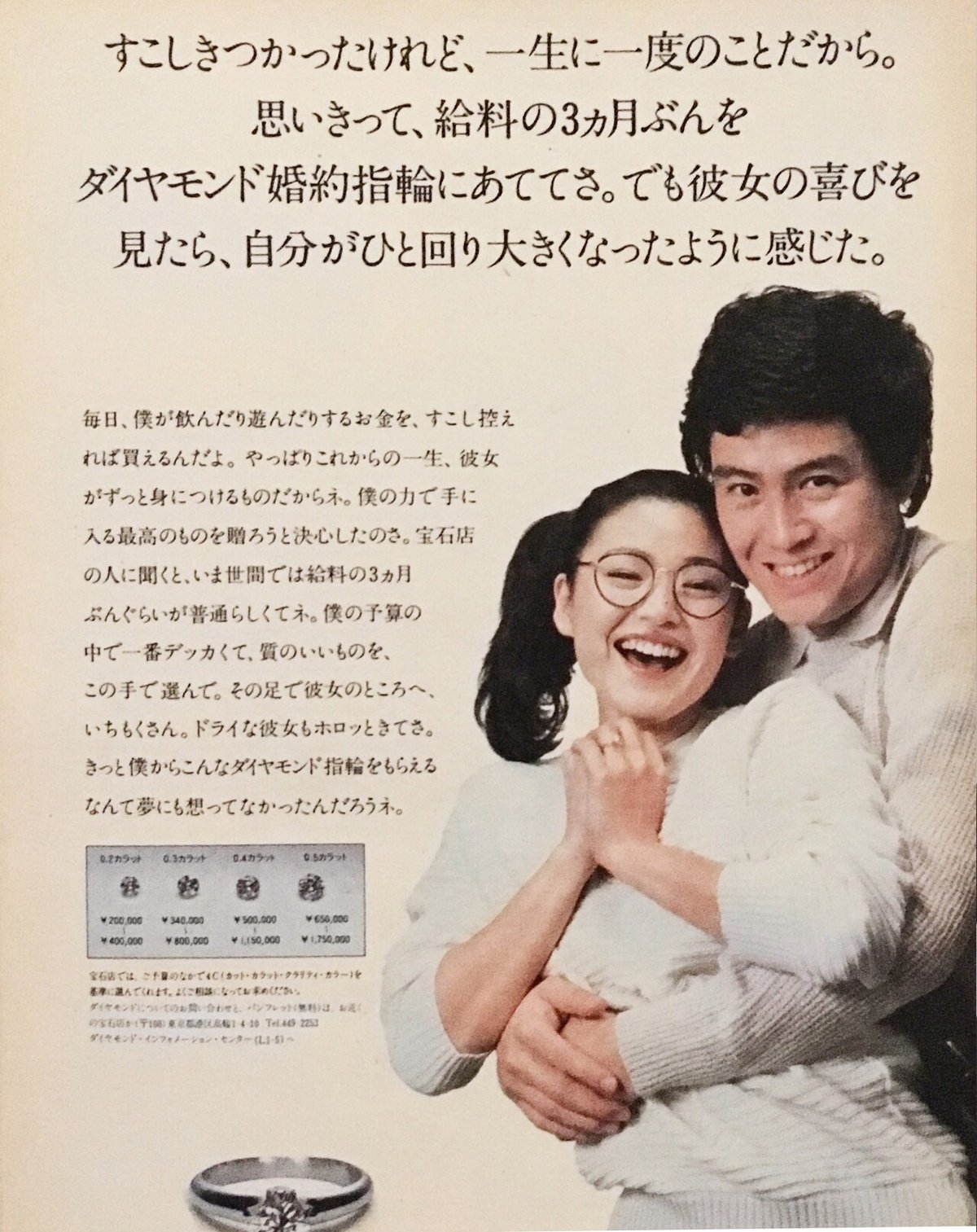

「婚約指輪は給料の3ヶ月分」なんてテレビCMを流していた時代もあります。何の根拠もない。デビアスが「そのぐらいは欲しい」と希望を言っただけです。でも、多くの男が「それが適正価格である」とみなして払ったのですね。なぜならば女性が「そのぐらいは当然」と考えていたからです(笑)

シャネルやグッチのビジネスモデルも、もちろん同様です。

ただ、基本的には、これはいいとか悪いとか言う話ではないです。買う人が納得していれば、買えばいい。それだけの話です^^

***********************

大事かもしれない補足

あと、こっちの方が誤解している人が多いらしいのですが、同一の売り手であっても、買い手によって提示価格は違います。同じ価格で売ることのほうが珍しいのです。

ところが、コンビニでは誰でも同じ値段で商品を買うせいか、「他のやつが安く買うのは許せん!」と言う人が多数存在するようです。

もちろん違いますよ。K’sデンキだって価格交渉に応じます。相手によって販売価は異なるのです。

Amazonだって、相手によって表示価格は異なります。同じ場合もありますが。私はアカウントを2つ持っているので知っています^^

映画だって、大人と子供は値段が違いますよね。男女で違う日もある。売る側からすると、全員に同じ価格で商品を提供するのは、損である場合が多いのです。

そして、全ての人に同一価格で提供する義務(法的にも道義的にも)があるのは、公共性の高い商品だけでしょう。つまり電力や新聞です。

書籍は再販価格維持制度により、どの店で誰が買っても同じ価格でしたが、今や古本市場が巨大化して、形骸化しましたね。Amazonでは電子書籍を無料でばらまいたりしています。

***********

***********

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?