【対談#2】 原瑠璃彦×matohu 堀畑裕之 「スハマーとは何か?――現代に生きる海辺の思想を探る」

『洲浜論』の刊行を記念して、2023年8月9日に代官山 蔦屋書店で開催したトークイベントの模様を2回に分けてお伝えしていきます。

*前回までの記事はコチラ→【対談#1】

■海の向こうの常世という思想

堀畑 何があるかは分からないけど、果てしなく広がっている。だから未知なる世界がある。そういう海の信仰は、本州にもあったけれど、沖縄など南の島にも結構残ってますよね。

原 そうですね。いまも申しましたように、日本に大陸からいろんなものが入ってくるわけですけど、海に関係するものが非常に大事にされるというか、メジャーになっていくということがあります。一つ洲浜に関係する事例で皆さんの身近なもので言いますと、これも堀畑さんがおっしゃられてハッとしたことなんですけど、浦島太郎のお話ですよね。日本の人はみんな知ってるけど、あれも洲浜が関係している。

堀畑 そう思いますね。

皆さん、目を閉じて浦島太郎の始まりの風景を思い出してみて下さい。何が見えますか? 砂浜が広がってませんか? 松が生えてませんか? そんな風景からこの物語がスタートする。まさに洲浜の原風景の白砂青松、日本人の心の原風景ではないかと思います。

浦島太郎はもともとかなり古いお話なんですよね?

原 ええ。『万葉集』とか『風土記』にも出てきますからね。

堀畑 古い昔話で、その当時は浦島太郎じゃなくて、浦の……。

原 浦の島子ですね。

堀畑 元々のストーリーは、いまとは少し違うお話みたいですね?

原 まあでも基本構造は同じです。ただ、いまですと、いじめられている亀を助けてという話になりますが、オリジナルは亀が急に綺麗な女性に変わるっていう、ちょっと大人な話になってるんですよね。で、その女性のところに行くという(笑)。

堀畑 その女性が「結婚して」って言うんですよね。「一緒に私の島に行きましょう」と。

原 そういう誘ってくるバージョンもありますね(笑)。

堀畑 そして船に乗ってそのまま水平にずっと海の彼方まで行くんです。海底ではなくて。

原 それも、バージョンによるかなと思いますが、いずれにせよ海の世界に行くんですね。

堀畑 そして竜宮城に3日間いたんでしたか。

原 そうです。そこがめちゃくちゃ楽しくて……。

堀畑 いまのストーリーだとただ単に亀を助けたから、お礼の宴会でどんちゃん騒ぎしたみたいですけど、古いお話では乙姫さまと結婚して、そこで仲良く暮すんですよね。

原 はい。それで、急に自分の両親のことが気になって、一旦帰ろうかなというふうになるんですよね。

堀畑 戻ってきたら300年経っていて、玉手箱でおじいさんになって、そこで普通はお話が終わりじゃないですか? でも『御伽草子』という古いバージョンだと違うんですよね。浦島子はおじいさんになるんですけど、そのまま死んで鶴に生まれ変わるんです。鶴になって蓬莱山に向かって飛んでいく。永遠の国、常世の国に鶴になって戻って行って、亀の乙姫さまとまた永遠に暮すという、そういう物語だったように思います。

原 そのバージョンはけっこう神仙思想が強めですね。

堀畑 そうですね。だから鶴亀、「鶴は千年、亀は万年」と言いますけど、不老不死の世界ですね。そういう常世と海辺との関係を描いている。

原 その辺が『洲浜論』第三章の肝ですね。さっきから何度か出てきている「蓬莱」というのは、中国の神仙思想で、仙人がいるという島のことです。それこそ、これはよく授業などで言うんですけど、身近な例だと『ドラゴンボール』の亀仙人ですね。亀仙人って、カメハウスという島に住んでるじゃないですか。そして亀の甲羅を背負ってすごい長生きしている。あれも神仙思想ですね。

堀畑 確かに、仙人みたいな顔してますしね。

原 もう一人邪悪な鶴仙人ってのがいるわけですが、『ドラゴンボール』のあの部分は、神仙思想のモティーフを踏まえていますよね。神仙思想では、海のどこかに蓬莱山という島があって、そこに不老不死の薬を持ってる仙人がいると。中国の神仙思想にはいろんな話があるんですけども、そのなかで蓬莱思想は、海の向こうに理想的な島があるという伝説なので、やたら日本で受けるんですよね。それはやっぱり日本にもともと、海の向こうのどこかに理想的な常世国があるという常世思想があったからだと思います。

堀畑 「常(つね)の世」と書いて常世(とこよ)ですね。

原 蓬莱思想と常世思想は構造的に似ているわけですよね。もとは一緒かもしれないですけど、古くから「常世」と言われていて、それが中国のものが入って来ると「蓬莱」と呼ばれるようになる。浦島太郎の話も『万葉集』とかですと、「常世に至り」というふうに歌われるんですが、後にどんどんそれが「蓬莱」と言われるようになったり、漢字で「蓬莱」と書いたりするんですよね。どんどん中国の言葉に彩られていく。そうなっていく段階で、海の向こうの世界の入口となる海辺、洲浜が忘れられていく。いまお話しされた年取った浦島太郎が鶴になって結局は結婚するというのは、かなり神仙思想に寄せているバージョンだなと感じますね。

堀畑 「常夏の国ハワイ」と言ったりしますが、あれはずっと夏だから常夏ですけど、常世というのは、永遠に四季が止まっているということですよね。だから竜宮城に行ったら、東西南北それぞれの窓から春夏秋冬の庭園風景が全部見れたという話があるんですけど、つまり四季が移ろわないんですね。常夏だけじゃなくて、常春、常秋、常冬。すべてが常になっている。そんな時間が止まった永遠の国が存在するという考え方が、日本人の古代の信仰にあったんじゃないか。そういうことを、この『洲浜論』第三章で折口信夫の話も交えながら書かれていますね。そこが僕にはすごく面白かったです。浦島太郎の物語が、実は「約束を破ったからおじいちゃんになっちゃった」みたいな単純な話ではなくて、白砂青松の砂浜の彼方には、行きたいと思っても行けない常世の国がある。謎めいた女性と結婚して連れて行ってもらって、本当に常世の国に行ってしまった。そしてまた移し世に戻ってくるというお話なんだということに気が付かされて。それは、日本人が古来から持っている、心の原風景みたいなものなんだなと。

原 そうですね。海辺のそういう面は、皆さん実はもう知ってるんだけれども、あんまり意識していないところですよね。

堀畑 常世には、神様やご先祖様がいる。そして自分も死んだらそこに行く。今は8月初めですからもう少しでお盆ですね。このお盆って仏教の儀式だと思われていますが、仏教だと基本的には輪廻転生して生まれ変るとか、あるいは地獄や極楽に行くとかいう教えになってるので、「今年も地獄から里帰りしてきました!」というわけにはいかないわけですよ。だから地獄に落ちたり天国に昇ったりという垂直の動きではなくて、死んだご先祖様が海の彼方の常世の国からお盆の時だけ帰ってきてくれるっていう、行ったり来たりの水平の動きをしているのがお盆ですよね。

原 常世の国というものにいま馴染みがあるのは、『ピーターパン』のネバーランドですよね。あれも子どものままずっと年をとらない国です。『ピーターパン』のことはあまり詳しくないですけど、ユーラシア大陸の東の端っこが日本で、向こうの西側の端っこにはアイルランドがあるわけじゃないですか。アイルランドのケルト文化にも、同じような思想があるんですよね。「常若の国(ティル・ナ・ヌーオグ)」と言って海の向こうにネバーランド的な島があってという。そういうのをイェイツというアイルランドの詩人が詩に詠んだりしています。だから結局そういうのは日本だけじゃなくて、海が近い地域だと、たとえばシンガポールとかにも通じている思想なんだと思います。

堀畑 沖縄でもニライカナイという言い方をして、そういう国が西の方にあると……。

原 沖縄だと西とも限らないですね。海の向こうという。

堀畑 そうですね。で、それを媒介するのは御嶽(うたき)の女性。

原 そうですね。ニライカナイも、「ニライ」というのはこっちの浜辺で、カナイが彼方。こっちから向こうということですよね。

堀畑 だから洲浜というのは聖なる国とか、清らかな土地へ行くための境界線、縁(へり)ということですね。向うに行けないギリギリのラインが洲浜だったということになる。それはこの世とあの世を隔てる境界線としてすごく大事なものだったんですが、だんだんそれが歴史的に見えなくなっていく。

原 実際、現実世界でもどんどん砂浜が埋め立てられていっちゃっているということもありますよね。

堀畑 そうですね。地震のあと、防波堤ができたりして……。

原 そういえば、今回の表紙の撮影のとき、白砂をどうするかとなって調べたんですけど、和歌山に白良浜という白砂青松の有名な白浜がありまして、昔から和歌に詠まれているんですけど、いまはオーストラリアから白砂を何トンと輸入してるらしいですね。

堀畑 そうですね。実はこの間、行ってきました。

原 本当ですか。天然の白砂というのはどんどんなくなってきてるらしいですね。

堀畑 波が寄せて引いて、だんだんなくなっていっている。これは観光地としてまずいということで輸入しているらしいですけど。ちょっとそれは夢のない話です。

原 だんだんそういうものが失われているというのは、洲浜の重要なポイントの一つですね。

堀畑 でもそういう原型としての常世の国と、憧れているけれども行けないそのギリギリのラインの白砂と松林という原イメージが、日本の美術あるいは和歌や芸能の世界のなかでどう移り変わっていったのか。そこを教えていただけますか?

原 大きい宿題が出ましたね(笑)。

堀畑 この本はすごくぶ厚いじゃないですか。どこから読んだらいいのかなと思うんですけど、一章、二章は和歌と洲浜台の話、最初に出てきた和歌を書いて洲浜台に載せてというお話です。歌合の舞台装置に使われてきたり、天皇の国家統治との関係性だったり、とっても大事なことが書かれているんですけど、僕的には第三章がすごくおもしろいので、あえて第三章から読んでもいいんじゃないかと。

原 堀畑さんのおすすめは第三章からですか。

堀畑 第三章は「洲浜に込められた古代の記憶――清浄なる聖地としての海辺と聖婚」というタイトルです。まさに古代の心象風景としての洲浜論。これはすごくおもしろいところでした……。

原 砂浜があって松があるという風景は『万葉集』の和歌とかにもたくさん詠まれています。洲浜の研究が難しいのは、さっきの洲浜台にしても絵にしても、平安時代のものが一切残ってないことなんですよね。文献にしか残ってないから、実証的に平安時代にこういうものがありましたよ、と物として示せないという難しさがあります。曲線的な洲浜のパターンは古墳の時代から少しあったことが分かっているので、少しずつ文明が発達するとともに曲線的な海辺をつくって松を立てる、ということが行われるようになったんだと思います。

■海辺と聖婚

堀畑 いま第三章のタイトルを読んで、思い出しましたけど、もう一つおもしろいのが、「常世の国の古代の記憶」と同時に「聖婚」、つまり聖なる結婚の話が書かれているんですね。聖なる結婚ってなんですか?

原 これがこの本のオリジナリティというか、いままであまり言われてなかったことだと思います。常世思想のこととかはだいたいみんな知っていたことなんですけど、洲浜が出てくるときに必ず女性が引っ付いてくるということです。歌合のときに洲浜台を女性が運んだり、男の子だけれども女装して持ってきたり、なにか女性と洲浜というものが結びついている。もともと漢詩は男性で女性は和歌という対比があって、そういう和歌の催事として歌合をやるなかで、洲浜台が用いられていくわけですけど、そういうときに洲浜台が用いられる歌合自体も、天皇の女房たちが主役だったりと、はっきり言って天皇の女子会みたいなものなんですよね。その道具が洲浜台であるという点に関して、もう少し考えていくと、海辺という場所が男女の恋愛の場所、結婚の場所だという、そういうニュアンスがあるんじゃないかというふうに考えています。だから、さっきの浦島太郎の話も、もとは海辺で女性と出会って結婚するという話なんですね。いまも海辺がナンパのスポットであるのと同じように(笑)。古来あまり変っていないように思うんですね。

堀畑 ひと夏の恋的な(笑)。

原 いまちょうど夏でそういうシーズンですね。歌垣(うたがき)という、『万葉集』や『風土記』に出てくる習俗がありますが、これは男性チーム・女性チームに分かれて、お酒飲んでおいしいもの食べて、和歌を掛け合うんです。それでペアを決める。ペアを決めたら上がりで、そしてシケこんでゆく(笑)。それが歌垣なんですけど、歌垣もだいたい常陸の茨城の筑波山とかああいうところでやっていたのが有名ですが、文献を見ていくと海辺でもやっていた。それと同時に、海辺で神様と女性が出会って結ばれて神の子を生むというような神話がいっぱいあるんですよね。ニニギノミコトが天孫降臨してコノハナサクヤビメと出会ったのも海辺であったりとか、山彦が海の世界に行って海の女性と結ばれるとか、そういう海辺で男女が出会って結ばれる神話がいっぱいあるんですね。

堀畑 ロマンチックですね。

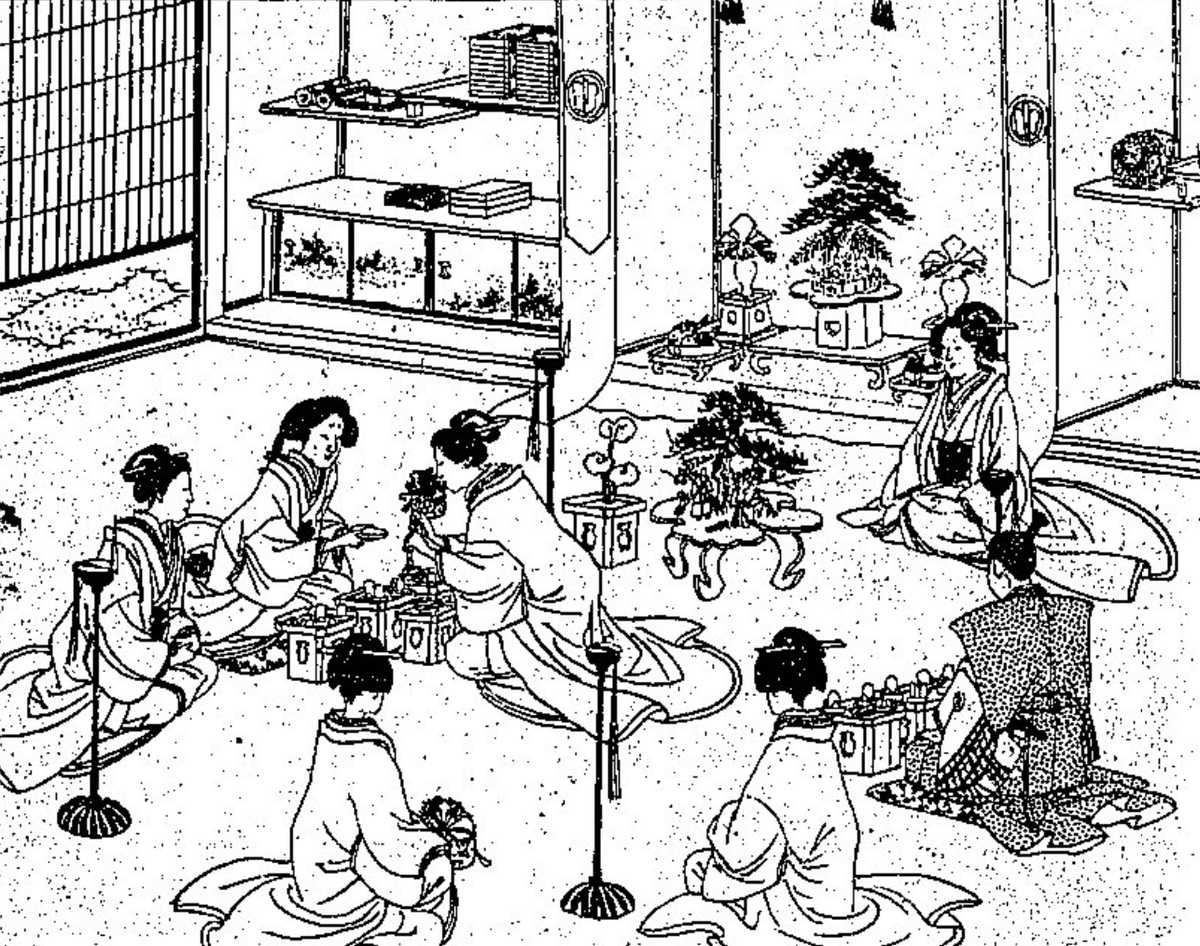

原 そうですね。そういう性に関わる意味合いが、洲浜のイメージには明らかに結びついている。いまでも格式のある結婚式などで、島台という、洲浜台とほぼ同じ形状のものをご覧になったことがある方もおられると思いますが、江戸時代になるとやたら婚礼の式で、この島台を使います。たとえばこういう図ですね。この向こうの床の間にあるのは蓬莱台というもので、同じようなものなんですけど、ちょっと足が違うんですね。蓬莱台は三方の脚になっています。島台の方は華足ですね。

有住斎『類聚婚礼式』「明治以前諸大名婚姻式(色直しの図)」 明治29年(1896) 国立国会図書館蔵

堀畑 どちらも松が立っていますね。鶴と亀のミニチュアも。

原 ちょっと画像が粗くてよく分からないですが、《高砂》かもしれませんね。江戸時代にはこれが急に定番になっていくんですね。こういう婚礼の場の島台の一番古い例が《猿草子絵巻》という猿たちの結婚を描いた絵だと思っています。これは室町時代のものですが、そのなかに婿入り、要するに、婿が奥さんのお父さんに挨拶に行っている場面があるんですね。その場面に島台が描かれています。これがたぶん結婚のときの島台を描いた一番古いものだと思います。そういうふうに結婚式といえば島台というイメージが定着していく。歌舞伎や文楽のなかでも「島台にて祝言」とすぐ言ったりするんですよね。

堀畑 そうすると、結婚と洲浜、あるいは洲浜台というのは深く結びついているということなんですね?

原 そうだと思うんです。そこがあまりいままで説明されてなかったところです。実のところそこをちゃんと説明するのは難しいんです。近世になるとはっきりしますけど、平安時代にこれが具体的に誰々の結婚のための道具である、というようなことははっきり言えないので、あくまでこういう神話があって関係がありそうだ、としか言えないんですけど。でもそこが洲浜の思想に関してとても重要なところだと思っています。

堀畑 歌垣で歌を歌い合うときは、声に出して朗々と歌ったりするんですよね? だから今で言えば男女がカラオケで「好い歌声だな、ステキ」となって、合コンでカップルが生まれるというのと一緒ですね。でもそれが何で「聖なる結婚」なのかと言ったときに、この本に書いてあることに僕は目から鱗でした。歌垣はただ単に「ひと夏の恋」とかじゃなく、そこで恋におちて結婚して子どもが生まれるというエロスの世界が、自然の世界とシンクロしていくという考え方が古代人にはあると書かれていましたね。そこをちょっとお話ししていただいて良いですか?

原 感染信仰とか類感信仰と言われるものですね。いまもお祭りとかでありますよね。人間の性的な充実が植物の実りとシンクロするというものですね。「かまけわざ」と言って、今年よく作物がなりますようにと祈って男女のセックスの真似事をお祭りのなかでしたりする。そういう際どいお祭りはいっぱいありますが、そういう性的なエネルギーを促進させることで、それが穀物に「感染」してよく実りますように、と祈るわけですね。

堀畑 それはつまり自然の繁栄と人間の繁栄がリンクしている、根源的に関係があるという考えですね。

原 歌垣もそういう意味があったんじゃないかと言われていますね。景色がよくないといけないから、春とか秋とか景色がよく見えるときにそういうことをやっていた、と。

堀畑 春の初めと秋の初めにやると書かれていてましたね。歌垣という婚活パーティーのようなものを(笑)。数日前に立秋でしたから、秋の始まったまさにいまですね。このぐらいの時期に白砂の浜辺に行って男女たちが宴会をして歌を歌い合って相手を見つけるっていうことが、古代の日本にあったっていうことですよね。

原 海辺の歌垣って、いまでいうレイヴじゃないかと僕は思ってるんですけど(笑)。

堀畑 でもそれが「海辺の聖なる結婚」であるというということは、自然の作物の実りだったり、神さまとシンクロする意味がある。それは実はさっきの浦島子の婚姻物語とも深くつながっていたと。

原 それともう一つ、浦島太郎ほどのメジャーさはないですが、羽衣伝説ですね。

堀畑 あ、天の羽衣。

原 有名なのは静岡の三保の松原ですけど、あれはまさに有名な白砂青松の海辺で、天女が水浴びしているところからはじまる。あれもやはり洲浜的な場所ですね。

堀畑 そうですね。浜辺で水浴びしていて、衣を松に掛けてるんですよね。

原 それを漁師が見つけて取っていこうとする。能ですと、「それがないと帰れない」ということで舞を舞って見せて帰っていくというわけですけど、それも別のバージョンだと漁師と天女が結婚するんですよね。あれもやはり海辺の聖婚の話なわけです。ついでなんですけど、いま僕は静岡の大学にいるので、《羽衣》の能を授業で扱うこともあるんですが、そのときに体験して気付いたことがあるんです。羽衣って、「それがないと天に帰れない」「それがあるから空に飛べる」という機能の面から言うわけですけど、同時にそれは、自分の好きな、お気に入りの衣でもあるということが大事なんじゃないかと。それを人に取られたら「帰れないわ!」と。そういう意味なんだなと最近思いました。ここでmatohuさんの話に戻ってくるんですけど、matohuさんの服、とても大事にしているのですが、たまにうっかり失くしてしまうことがあるんですよ。それこそスカーフとかマフラーを最近4回ぐらい落したことがあって……。それこそちょうど《羽衣》を授業で教えてるときにそういうことがあって、「え、ないやん!」「ないと帰れへんな」と(笑)。

堀畑 そういうオチですか(笑)。

原 でも4回とも奇跡的に戻ってきた。道で落としたりしても。

堀畑 道でも!?

原 道でも、すごく親切な人がいて、取ってきてくれたり、掛けといてくれたりして。だから、羽衣伝説に関しては、織物そのもの、衣そのものへの愛着も重要だなと身を持って分かりました。

堀畑 海辺で機織りをしてたという話もあるんですよね?

原 そうですね。羽衣伝説は、聖婚の話であると同時に衣の話であるわけですが、織物と海辺というのも結構重要な関係があるなと思っています。『洲浜論』の補論二のなかで《呉服(くれは)》という世阿弥の晩年の能を扱っていますが、呉織(くれはとり)と漢綾(あやはとり)という機織りの神女が出てくるんですね。それは大阪の方の白砂青松の海辺が舞台らしく、そこで神女たちが機織りをしているという設定です。後半は天女が出てくるんですけど、折口信夫の言う棚機津女(たなばたつめ)のように、海辺で神女が機織りをして聖婚の準備をしていて、そこに神さまがやってくるというような伝説がけっこうあるんですよね。『日本書紀』にも出てきます。あるいは補論一で扱っている八十嶋祭(やそしままつり)という、天皇が即位した翌年に大阪湾の難波の浦でやっていた祭祀も衣が関わっていますね。

堀畑 どういう祭祀だったんですか?

原 これは天皇の乳母が担当していたと言われているんですけど、乳母が天皇の衣を預って、わざわざ難波の浦まで行って、そこでお琴を弾くのに合わせて衣を振るんですね。そして、その衣をまた持って帰って天皇に返す。昔は天皇自身が難波の浦でやっていただろうと言われていますけど、天皇は穢れてはならない存在ということで徐々にあまり動かなくなり、都に留まるようになるので、乳母が担当するわけです。衣を媒介として海辺のエネルギーを天皇に付着させるわけですね。それを乳母がやるというところが……。

堀畑 女性が行うんですね。つまり常世のエネルギーを服に沁み込ませて、また戻ってきてそれを着るわけですね。天皇は京都からなかなか出られないから。

原 そうです。でも鎌倉時代くらいで廃絶しちゃうんです。いまも続いている天皇の即位儀礼としては大嘗祭がありますけど、昔はもう一つ八十嶋祭という海辺の祭祀があった。逆に、大嘗祭は陸の祭祀なんですよね。先ほどの日想観につながる話で、八十嶋祭は、天皇が難波の浦でお日様が西に沈むのをながめていたのがもとになっているんじゃないかとも言われています。難波の浦の枕詞は「押し照るや」というものなんですが、これはおそらく海一面が入り日でファーっと光る様子のことを言っていて、それをもともとの八十嶋祭ではながめていたんじゃないかと言われています。

堀畑 僕、実は大阪の堺の出身なので、皆さんにどういう地理関係かをお話しすると、京都から大阪に行くには淀川を船で行くんですよね。川の終点が難波の浦です。いまはガチャガチャした繁華街ですけど、昔は葦の生えた湿地帯みたいな感じの水辺だったんです。そこに行ったということですよね。

原 そうですね。さらにもう少し南へ行くと住吉の浜があって、そこにいまも住吉大社というすごく重要な神社がありますね。

堀畑 住吉大社のあたりまで行くと今度は白砂に松が生えて、まさに白砂青松になっていた。

原 いまは内陸の神社みたいになっていますけど、昔は海辺の、海に面していた神社でした。

堀畑 厳島神社みたいな感じ?

原 ええ。けっこう古い絵でも、こんな海辺ないだろうって感じで描かれていますね。これは《住吉物語絵巻》のなかで住吉の海辺を描いたものです。平安時代の京都でもっとも身近な洲浜っぽい水辺はこの辺だったんじゃないかなと僕は考えています。

堀畑 ここが都人にとって聖なるビーチだったんですね。

原 そうですね。あと、住吉明神は和歌の神様でもありました。

堀畑 住吉大社って、堺から車で北に10分くらいのところなんですよね。反対に堺から南に下りていくと紀州街道があって、そのあと熊野へ向かう道なんですよ。その海辺の道はずっと白砂と松林なんです。いまでも浜寺あたりは高師浜といって白砂と松林が一部見られます。だから天皇を卒業して、上皇とか院になったら熊野詣でに行く。住吉神社から南へ下っていく道中に、思う存分洲浜の風景を見たんだろうなと思います。

原 あの辺やはり強力なパワースポットですよね。

堀畑 そうですね。いまは工業地帯でほとんど埋め立てられていますが。だから申し訳ないから来ないでくださいね(笑)。

■無意識の洲浜

原 もう一つ住吉あたりの海辺の話でいきますと、お能の《高砂(たかさご)》ですね。いまも結婚式で《高砂》が謡われるのは、そもそも《高砂》が海辺の聖婚的な話だからなんですよね。まあこれは老夫婦ですけど。

堀畑 でも若いころにきっと浜辺で恋に落ちて結婚したんでしょうね。

原 世阿弥が《高砂》をつくるのは室町時代ですけども、後に江戸時代になると、結婚式で飾られる島台のなかに《高砂》のモティーフが出てくるようになる。

堀畑 おじいさん、おばあさんがいて、鶴亀のミニチュアがある。

原 そうですね。これだと松竹梅になってますね。

堀畑 これが結婚のときに飾られていたということですね。

原 《高砂》はいまでも能として頻繁に上演される演目ですが、能舞台というものも、実は松があって橋懸りにも小さい松があって、周りに白い砂利を敷くということで、白砂青松のキーワードが揃っているんですよね。能舞台自体が洲浜台、島台っぽいものだという。

堀畑 つまり聖なる舞台を醸し出すためには、「白砂と松」が欠かせないものだったと。だから能楽堂って白洲のところは「光を反射して舞台を照らすためにある」と大抵の能の解説書には書いてあるんですけど、もっとその奥には洲浜と松林があって、向こう側には神さまや霊の世界がある。まさに白砂青松の洲浜の世界観そのものなんですね。この本でそれに気づかされて、ちょっとサブイボ(鳥肌)でした(笑)。

原 さっきの《高砂》もそうですし、《呉服》もそうですけど、特に世阿弥が書いた能には海辺を舞台にしたものが多いんです。だから、こうした能舞台の様式にぴったりにできている。この能舞台の様式は、世阿弥よりもっと後に定着したものですが、なにかやっぱり白砂青松ないし洲浜というものに固まったときに、もう動かせないというか、それが一番ベストな状態に感じられてしまうという、妙なクセみたいなものがあるんですよね。昔は能舞台の背景の絵も、梅の木とかいろんなバージョンがあったのに、なぜかこの様式に落ち着くんですよね。

堀畑 なにかもう無意識下で、「かくあらねばならない」みたいな感じがありますよね。他にもなにかこういう例がありますか……。

原 この例が(笑)。

堀畑 ああ!(笑)これは何かというと、matohuで「日本の眼」という展覧会を青山のスパイラルガーデンでしたときに、こんな舞台をつくったんですね。奥の吹きぬけのところに、松を立てて、洲浜台のようなものの上に立ってますが、その奥に白砂が敷いてあるんです。これぜんぜん僕たちは意識してないんですよね。無意識でこういうものをつくっていたんです。恐ろしいなぁ……。

原 最近ご指摘があったんですよね?

堀畑 そうです。展示を観て下さっていた方が『洲浜論』を読まれて、「まさに洲浜の世界じゃないですか」とおっしゃって、「ええ〜!本当だ、サブイボ!」みたいな(笑)。

原 そういう我々を無意識のレベルで支配しているというか、見守ってくれているのが洲浜かな、というふうに僕は考えています。

堀畑 あと、あれもそうですよね。遠山の金さんで、最後のお裁きのお白洲があるじゃないですか。奉行所では罪人は白洲の上に座らせられるでしょ。あれはやっぱり清浄な場所で嘘をついてはいけない清らかな場所だから、そこで裁きをするというのも、まさに洲浜の世界ですよね。

原 そうですね。「糺すの庭」とか言うのかな。「問い質す」の「糺す」ですね。京都に糺河原(ただすがわら)というのがありますけど、その「糺」は「ただの洲」だと言ったりとか、そういうニュアンスもあったりしますね。建物の南に白い石を敷いたり。京都御所の紫宸殿の南庭などですね。

堀畑 京都御所の前にも白砂の砂浜が広がっているという。

原 こういうふうに探し出すとけっこう出てくる。

堀畑 伊勢神宮もそうなんですか?

原 僕はそう考えています。伊勢神宮は20年に1回建て替えるわけですけども、建て替える前に毎回白い砂利を敷き替えるんですよね。それも砂持ち神事という祭礼としてやる。後から敷き詰めるわけではなくて、最初に白い石を敷いた上に建てる。そういう何かが建てられる、ないし何かが生まれる、何かが行われる場所が洲浜なわけです。地と図で言うと地の方ですよね。地があって図ができる。その地のほうが洲浜なんだという。それをだいぶ強調しているのが今回の『洲浜論』になりますね。

堀畑 ほかにも思い出しましたけど、江戸城にあった「松の廊下」があったじゃないですか。いまはもう存在しませんけど、「松の廊下」は50メートルくらいあったんですって。横幅が4メートルくらいで。そこにズラーっと一直線に描かれていたのは、洲浜の白砂と松林と千鳥なんです。そして廊下の外には白砂、白洲がザーっと一面に敷いてあった。将軍様に会うために渡る廊下は、そういう聖なる場所に向うための舞台装置だったということ。「松の廊下」というと忠臣蔵の刃傷事件しかクローズアップされませんし、よくても松の襖絵が語られるぐらいですが、実はその奥には「地」としての聖なる洲浜が描かれていたということですね。

原 さりげなく、あんまり主張せずにあるわけですね。

堀畑 でも必ずあると。無意識下にある。

原 それが「もういらないんじゃないか?」と切り捨てられなかったところが不思議だなと思うんですよね。大事なものなんだなというふうに感じられつつも、あまり意識せずに伝えられてきたところが、不思議かつ面白いところだなと思っています。

堀畑 つまり洲浜は、実は見えていないんですね。

原 そうかもしれませんね。

堀畑 最初にお見せした金屏風の洲浜の絵も、皆さん千鳥や藁屋や月を見たりはするんですけど、洲浜はほとんど見ないですよね。むしろ見えていない。つまり無意識下に落ちているというか、「地」になっている。本来は月や千鳥などを全部取り去っていけば、常世の国へ向かうための最後のギリギリの聖地である洲浜がメインだった。それがなぜか歴史の進展とともに見えなくなっていった。

心理学で有名な「ルビンの壺」ってあるじゃないですか。白地に黒い壺が描かれているけど、「地」と「図」を反転して壺を白くすると、向かい合う横顔が見えるっていう。まさに洲浜も同じで、僕たちはふだん日本美術とか庭園とか芸能のなかで、いわば黒い壺しか見ていない。「地」になっている横顔は見えていないんです。けれど、この『洲浜論』を読むと、白黒反転して、洲浜こそが本来的なモチーフだったんだよってことを教えてくれるように思うんです。

原 僕の本を読むよりも堀畑さんのお話を聞いたほうがよく分かりますね(笑)。ぜひ『堀畑裕之が読む洲浜論』というのを書いていただきたい(笑)。

堀畑 いやいや、本当にこの本は目から鱗のことが多くて、今日のお話しはその一部にすぎません。博士論文だから当然難しんですけど、そこをちょっと我慢して読んでいくと、そういうことがだんだん見えてくる。いままで僕たちが見ていた日本文化そのものの盲点をついている本だなと思います。今後もずっと読み継がれていくような歴史的な本になると思います。そういうものに関わらせていただいて、ほんとにありがたいなと思っております。

■洲浜と「待つ」こと

原 ありがとうございます。結構時間が来てしまいましたので、最後matohuさんのことに戻っていきたいんですが、matohuというブランド名には、衣服を纏うの「纏う」と同時に、「待ちましょう」の「待とう」という意味があるんですよね?

堀畑 そうですね。消費が激しい世の中なので、「ちょっと待って!」という。

原 それも今日お話ししたことに深く関わるところだなと思ってまして、さっきから常世の話が出ていますが、蓬莱思想という神仙思想と、日本古来の常世思想は構造的には似ているわけですね。海のどこかにネバーランドがあるというところは似ている。けれども蓬莱思想の場合は、秦の始皇帝が3000人の子どもたちを船に乗せて蓬莱山を探させたという伝説がありますけど、日本ではそういうふうにならないんですね。もちろん補陀落渡海(ふだらくとかい)のように、観音様がいる海の向うの世界に行くためにお坊さんが海に入るという、はっきりいって自殺行為のような、そういう極端な行為はありましたけれども、大方、常世思想というのは海辺で待ちつづけるわけです……。

堀畑 ご先祖や神さまがこっちに来てくれるのを待つ。

原 受動的なんですよね。蓬莱思想のように船に乗って探しにいくという能動的なものではなくて、常世思想は受動的なものである。そして洲浜には松がある。松というのは、能の《松風》などでも「まつとしきかば」と謡われますが、「待つ」の掛詞になるんですよね。白砂青松の海辺は、待つ場所でもある。

堀畑 何かが到来してくるのを待つという。

原 だからmatohuさんのロゴも、もうちょっと引くと洲浜があって松が生えているイメージなのかなと。

堀畑 なるほど、考えたこともなかったですが、確かに千鳥がいますからね。それにしても常世というのは行きたくても行けない場所。だからここで待っているしかない。

原 堀畑さんの『言葉の服』のなかでは「待つ」ということに関してすごく深い議論がされていて、改めて読んで感銘を受けたところでした。

堀畑 私の本の巻末で鷲田清一さんという哲学者の方と対談していますが、鷲田さんも『待つということ』をテーマに本を書かれています。

原 そこはすごく重要なことだなと思いました。

ということで、スハマーとしては話は尽きないんですが……。

堀畑 皆さんいかがでしたか? 聞き終わって、ちょっとスハマーになりましたか(笑)?

原 この本を出してから、いろんな方からいろんな情報を教えてもらって、「そうかそういうこともあるのか」ということがたくさんあります。ですから、洲浜情報随時募集中です(笑)。

堀畑 それがまた続編になるかもしれないですね(笑)。「見つけた!洲浜」っていう。「私はここにも洲浜見つけました」というのを、原さんに送ってあげてください。

原 是非お願いします。

堀畑 さまざまな日本の文化を、あらためて「洲浜目線」で見ると、たぶん全然違って見えてくると思います。さっきの能舞台もそうですし、伊勢神宮もそうですけど、ぜひそういう気持ちで洲浜情報を寄せて頂けたらと思います。今日は楽しいお話をありがとうございました。

原 ありがとうございました。

■

*これまでの記事コチラ→【対談#1】

【プロフィール】

原 瑠璃彦 (はら・るりひこ)

1988年生。静岡大学人文社会科学部・地域創造学環専任講師。一般社団法人 hO 理事。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。専門は日本の庭園、能・狂言。著書に『洲浜論』(作品社、2023)、『日本庭園をめぐる』(ハヤカワ新書、2023)、共著に『中世に架ける橋』(森話社、2020)、共著『翁の本』シリーズ(凸版印刷株式会社、2020-22)などがある。日本庭園の新しいアーカイヴを開発する庭園アーカイヴ・プロジェクトの代表をつとめ、ウェブサイト「Incomplete Niwa Archives 終らない庭のアーカイヴ」(2021)を公開。また、坂本龍一+野村萬斎+高谷史郎による能楽コラボレーション「LIFE-WELL」(2013)、演能企画「翁プロジェクト」(2020-)等でドラマトゥルクを担当。

堀畑 裕之 (ほりはた・ひろゆき)

服飾ブランド matohuデザイナー。同志社大学院 文学研究科哲学専攻博士過程前期修了。文化服装学院を卒業後、コム・デ・ギャルソンを経て、渡英。’05年matohuを関口真希子と設立。以後、東京コレクションや美術館での展覧会などで作品を発表。著書『言葉の服 おしゃれと気づきの哲学』 (トランスビュー)では、人と服の関係性や、おしゃれの意味について、平易に深く問いかけている。

ブランドホームページ:https://www.matohu.com/