さかさ近況㊱

最近読んだもの、見たもの

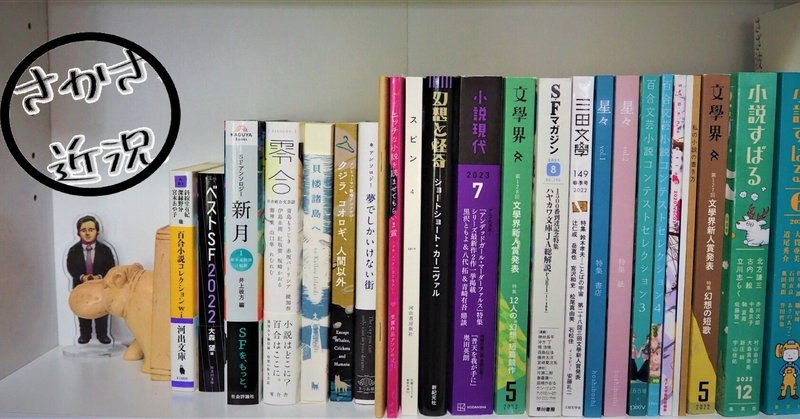

なんといっても今月は、エリザベス・ムーン/小尾芙佐訳 『くらやみの速さはどれくらい』(早川書房)が一番だった。今更読んだのかという感じだけど、二日で一気に読んでしまった。私はあんまりアルジャーノン味は感じず、どちらかというとカズオ・イシグロの作品群を思い浮かべたが、とにかくよかった。自閉症が「治療」できるようになった近未来、その治療の恩恵の受けられなかった最後の自閉症世代が主人公。そんな彼が、新しい自閉症の「治療」を受けるかどうか…というものだけど、メインストーリーはそっちで引っ張りつつ、主人公のルウとその周りをとても丁寧に描いている物語がどストライクでよかった。ここからはネタバレなんですが(読みたくない方はさささーっとスクロールするとよいです)、

ラスト、ルウは「治療」を選択し、最後の章で彼の「変化」が描かれる。思いを寄せていたはずのマージョリへの気持ちも消えてしまい、新たな人生を歩み始める。彼の内面を知る我々読者は、その「選択」の成功部分と失敗部分を同時に認識することができ、いいのかよぉ、それでいいのかよぉ、と思うことができるのだが、実は「今ルウ」もそれをどうやら知覚できるようであり、ラスト数行の、「暗闇の速度は光の速度より早いのではないかと元ルウはいつも悩んでいた。いまのぼくにはそれがうれしい」という言葉は、その決断の善性について語られており、とても絶妙な終わらせ方だと感じた。

みんなが言っていることだけれども、題名、「くらやみの速さはどれくらい」が、テーマとして貫いていて、名作であった。

フランツ・カフカショートストーリーコンテストの受賞作2作品も読んだ。清水翔太「翳り」は、老いた父の変化を主眼に置く掌編。対象との距離感を饅頭のたとえで理知的に位置づけながらも、エモーショナルな家族間の様子を描き出す筆致がよかった。仲白針平「傘」は、まさにカフカという感じで、誰もが傘を差す町が、主人公の内省的文章によって描写される。個人的にはカリンティ・フェレンツ『エペペ』を思い出すような流れであるが(傘と言語がある程度相互置換的)、存在の所有権という帰結がよかった。

文學界3月号もご恵投いただいたので読んだ。川上弘美「泣く男」は、パワハラで辞めた女性が祖母のQという町に帰るという内容で、夢破れた男性が帰郷するというオーソドックスなパターンの裏返し的短篇。祖母の「わたしは現代の人間なのだから」というセリフははっとさせられる。が、ちょっと短すぎやしないか。九段理江「九段理江」というエッセイは諧謔じみていて可笑しかった。芥川賞受賞後のエッセイ全部読む、というのをやったらおもしろそうだ。

三木三奈「アイスネルワイゼン」(文學界10月号)もようやく読んだ。琴音という、いろいろ人生に敗れている女性が主人公の悲惨なクリスマスの話。電話の使い方が面白くて、大事な場面で、琴音は電話(もしくはLINEなど)で物語を成立させている。この電話の場面は、後半、かなり人間関係を決裂させていて、それ自体は新しいわけじゃないんだけど、決裂したものが決裂した後も繰り返される感じ(母親との会話、コバとの会話)がある。カタストロフをカタストロフしていく雰囲気、といえばよいのだろうか。そこに、姿の見えない音声だけのやりとりが存在しているのが、ちょっと不気味な感じがした。なんにせよ、オーバーキルしていく物語展開が徹底的である意味痛快でよかった。

化野夕陽「春の魚」(Kaguya Planet)は、近未来というよりも恐らくもっと現代に近い、SFというよりは幻想譚に近い掌編。「凪」の正体はすぐに推測できるけど、土地に根付いた話がよかった。「夢」ではない夢のような話ですね。千葉集「コルドファンのキリンからメルボルンのコアラへ」(Call Magazine Vol.49)も、「夢」の話。コルドファンはスーダンで(コルドファンキリンっていうのがいるんですね)、オーストラリアと昼夜がひっくり返ってるという隔たりがミソですね。「おかあさん」の夢のくだりから、予知夢のようなものなので、きっと「わたし」とメルボルンのコアラはいつか動物園かなんかで出会い、コアラが「わたし」の首にしがみつくのではないかな、という気がいたしました。短い小説では、小原晩「けだるいわあ」(スピン6号)が抜群によかった。とにかくえつこさんがよい。彼女がこの世界に生み出されてよかった、という気持ち。だからこそ、最後の「けだるいわあ」は、蛇足かなあと思うんだけど、みなさんどうですか。読んで確かめてほしい。

人文書系では、ヴィクトリア朝のものをがしがし読んでいる。ルース・グッドマン/小林由果訳『ヴィクトリア朝英国人の日常生活』(原書房)は、英国人の朝から晩までの生活の様子を細かに記したもの。作者自身が実際のヴィクトリア朝時代の生活様式を体験してるところがポイント高くて、とにかくこの時代のイギリスには住みたくない気持ちにとてもなる。何を食べても何を着ても、というか息をするだけで不健康になりそうであった。川端有子『ヴィクトリア朝の女性と暮らし ワーキング・クラスの人々』(河出書房新社)は、女性の労働者階級(ワーキング・クラス)に焦点を当てているところがよかった。写真が多いのもわかりやすい。とにかくこう、時代性ではあるものの、ここまで人権がないがしろにされていた過去はすさまじいと思うし、先人の努力もすさまじいものだったろう。

すいぶん前に読んだのだけど、『読書サロン発、百合コレクション2023~『百合小説コレクションwiz』を読む~』(古書ますく堂)もおもしろかった。自分の作品が言及されてるかな…というセコイ理由で読んだのだけど、鼎談の形で繰り広げられる方々の知見の深さに恐れおののいた。ジャンルについてはいろいろ言いたいことがある人は多いと思うけど(そして、「百合」をジャンルとして捉えることについてもいろいろあると思うが)、ジャンル化していくことは専門化されていくこともであるので、基本的には議論が深まりより深化していくのではないかと感じた。

映画では、『うる星やつら2~ビューティフル・ドリーマー』がめっぽうおもしろかった。うる星やつらは世代的にはちょっとずれてる気がするんだけど、アニメは再放送かなんかで見た気がするし、漫画も読んだ(はず)。だけど、これは全然見たことがなかった。私は詳しくないんであれなんですけど、カメラワーク、と言えばいいんですかね、いや、すごいな、と思いました。以前、誰かの呟きで、最近の作監はカメラワークとかそういう基本がわかってない的な発言を読んだんですけど、ちょっと納得しちゃうような、そんな映像体験でした。ふつうにさくら先生が、「サイトォォォ!!そいつをよこせェェーーー!!!」と言い出しそうで、ハラハラしながら見ました。

出せる?

創元は、(再び)書き始めてからは皆勤賞で、「一次通過→一次通過(2作)→最終選考」とレベルアップしてるのだから、そろそろなんとかなって欲しい。前回、「これはSFじゃないよね」という話だったので、今回はまごうことなきSFにしたし、前作とはまったく違うタイプの小説にした。こんなのも坂崎書けまっせ、というアピールである。アイデア一本勝負でなかなかよいとは思うんだけど、どうかなあ...。ちなみに、前回かなり悔しかったので、「こう書けばよろしいかな?」と、「ベルを鳴らして」の展開と引っかけて書いた部分もある。年末年始のひどいぎっくり腰のせいで一度は諦めかけただけに、まあ、形になってよかった。

最近はもっぱら依頼を頂いて書いているので(ありがたい!)、ちょっと忘れていたけど、公募のヒリヒリするところは、〆切は伸ばせないし(〆切は伸ばしてはいけないよ)、間違いがあっても直せない、一発勝負というヤツだった。23時59分を意識しながら、最後の最後までカリカリと修正をかけていく、あのアスリートでいうところのゾーンみたいな感じは、公募じゃなきゃ味わえない。やめらんねえぜ。

とはいえ、今年のもろもろの予定を鑑みると、さすがにもう公募とかなんとか言ってると顰蹙を買いそうなので、最後の挑戦になるかもしれない。ナムナム。

***

以上である。私の短編集は3月27日発売であることも、懲りずに申し添えておく。現在アマゾンの本ランキング720,786位だ。がんばれ。