佐賀県日本酒に学ぶGI地理的表示と、原産地呼称管理制と制度PODの違いと考え方。 佐賀県初のGI地理的表示認定を受けて〜

ヨーロッパで取り組まれている国際的な農林水産物の保護および、販売促進につながる産地表示制度を今、日本でも多くの産業が取り組んでいます。その中でも佐賀県はその産地制度を2つ認定してもらっている数少ない場所です。

この佐賀県の取組みを通して

日本酒における国内、国外へブランディング、販売を強化する、

産地表示制度を学んで頂けるのではないかと思っています。

今回の内容は正直、

かなりマニアックな内容となっておりますので

知らない方が多いかとおもいますが、

すごく面白い取り組みですし、

できる限りシンプルに伝えたいと思っていますので

ぜひ見て頂けると嬉しいです♪

産地表示には全部で3つあるらしいですが、

この2つが清酒の業界では肝になると思われます。

①地理的表示GI(Geographical Indications)

②原産地呼称制度(Protected Designation of Origin)

またこの後、原産地呼称制度における官能審査の現場もお伝えしています♪

この風景はまず見れない光景なので

すごくお宝映像かと思いますよ^ ^

皆様の地域にもある産地表示に認定されている食材を知るのもおもしろいです。

あの食材って産地表示で保護されているものなんだ!とか気づきがありました。

記事、動画の最後には10月1日のライブ配信のお知らせもありますので

ぜひ最後まで見て頂けると嬉しいです♪

今回の内容は動画にも限定公開してあります。

佐賀県初のGI取得、佐賀県日本酒に学ぶGI地理的表示と、原産地呼称制度ODの違いと考え方

それでは、

実際の産地表示制度におけるものの取り組みを例を通して伝えてまいります。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

産地表示の考え方

まったくピンとこないかもしれないので

最初に例えをお伝えしますと

例えば、わたしの故郷、長崎県には対州そばというのがあります。

そばというのは中国から伝来したものであり、

その伝来の地が中国半島に限りなく近い

長崎県の対馬であるということです。

現代ではそばの実自体が品種改良されており、現代ではみなくなったような風味の強い原生の品種のそばの実を対馬ではつくっているんです。

そのそばの風味は非常に香り高く

そば愛好家から高い支持を得ています。

しかし、この素晴らしいお蕎麦ですが

例えば誰かが似たような製法で真似してそばをつくって

しかも対州そばとして売り出すとどのようになるでしょうか?

本家の人たちとしては面白くないですよね。

中国から初めて伝来した原生のそばの実で

こだわりの製法で造ったから対州そばというものがあるわけなんですよね。

そこで伝統的な特色ある食材などを保護しようという動きが原産地呼称です。

対州そばというのは対馬で造ったものだけが

対州そばとして名乗れるようになり

国から保護してもらえばブランドとして

より認知されるし、

この制度は国際的な基準で定められているものなので

輸出にも強くなります。

これがいわゆる産地表示と云われる

ブランド確立のための制度になります。

もう一つの産地表示保護制度、原産地呼称制度POD

今回紹介するもうひとつの産地表示保護制度は

原産地呼称制度です。

お米の産地、製造地などを定め

さらに、専門家による官能検査を行い

品質レベルを一定以上に保つ取り組みです。

日本酒だと長野県も原産地呼称管理制度を導入しています。

原産地呼称管理制度、なんだか難しくて聞き慣れない言葉かと思いますが

簡単にいうと私の故郷である佐世保バーガーもそうなんですが

ご当地の食品などのブランド価値を高め、

保護するための取り組みです。

ちなみに佐世保バーガーも

佐世保バーガーと名乗るための基準と審査会があったりするのですよ♪

で、ここで本題に戻りまして

佐賀県における産地表示における

原産地呼称制度PODの件をさらに細かくお伝えすると、

佐賀県産原料を 100%使用した、

品質の優れた製品を消費者にお届けするため、

「佐賀県原産地呼称管理制度」を創設し、

純米酒と本格焼酎を対象として、

製品の認定を行なっています。

この制度は、佐賀県産原料を 100%使用し、

佐賀県内で製造されていることだけでなく、

味や香りなど品質の面でも、

専門家で構成される

「佐賀県原産地呼称管理委員会」で厳しく審査して、

「The SAGA 認定酒」として認定するというものです。

なかなか目にすることが珍しい光景ですので

ぜひ現地の審査会の様子をシンプルに纏めたビデオよければご覧御覧ください。

審査会の様子の動画

ちなみにこの審査会は一般審査員も募集しており、

年2回4月と9月の最終日曜日に開催されていて、

各月の頭には酒造組合のHPにて応募を開始しておりますので、興味がある方はみてみてください。

佐賀県酒造組合のホームページ

もう一つの産地表示、

地理的表示GIと身近なGIについて

話は戻りますが

このブランド確立のための産地表示にはもう一つあり、

そのもう1つがこの地理的表示制度であり、

(GI)Geographical Indicationというものです。

この2つ何が違うかと言うと

原産地呼称制度は清酒におきましては

ある土地のお米、水、人で造られたものの

ブランドイメージ向上のための仕組みなんですが

GI というのは産地を保証するというものです。

しかも国際的に保証される制度となっています。

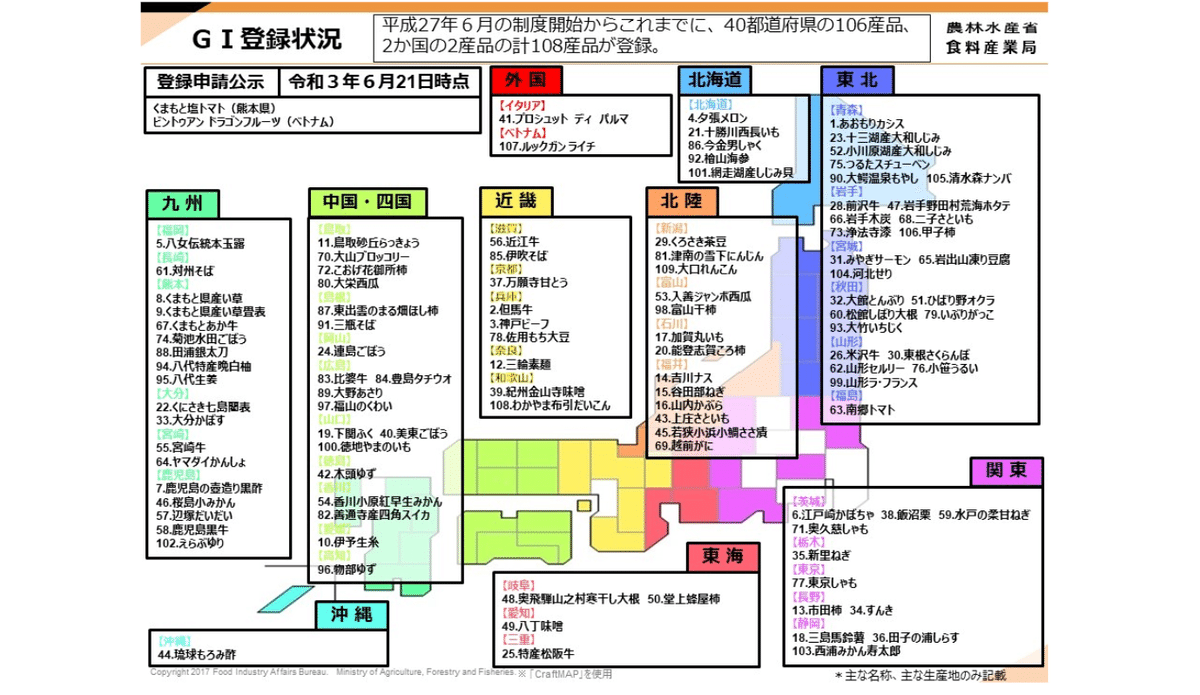

日本の食品にも数多くの GI 認定食品があります。

これは農林水産省の中から見つけたページです。

きっと皆様の地域でも

すごくメジャーなモノが

掲載されているかと思います。

秋田のいぶりがっこ、福井の越前蟹、神戸ビーフなどなど

ちなみに、保証という意味は例えば

GI に認定されているものでフランス・シャンパーニュ地方でつくられる

シャンパンがあります。

シャンパンという名前はこれは

GI の地理的表示に保護されているもののため、

どこかの国で同じような方法でつくっていても

それはシャンパンとは呼べないんです。

販売もしていけないし、

最悪の場合、訴訟問題になってしまうんです。

保証するということは

ブランド価値を高めるということにもなりますので

だからこそ、

佐賀の日本酒は素晴らしいものだよと

伝えるために今年、

佐賀県の日本酒も GI 認定を受ける運びとなりました。

これは誇りに思う素晴らしい出来事です。

GI認定を受けた清酒の地域

ちなみに GI 認定されている日本酒の産地としては

佐賀以外にもありまして

一番最初に認定されたのは

石川県の白山市の日本酒が初めてで

平成17年の出来事になります。

その後、

日本酒そのものが GI 認定され、

それに続いて全国ではこのように認定されました。

山梨、山形、

灘五郷、播磨、

三重、群馬の利根沼田、

山口の萩、佐賀県、

長野県

全部で10の地域で認定

されているようです。(2021 年 7 月の情報)

しかも佐賀もそうなんですが

今年に入ってGI認定している酒蔵は多くあります。

国際的な視線を考えている場所ばかりのイメージですね。

私が思う産地表示と原産地呼称制度の未来と業界における変化

日本政府も輸出により力を入れていこうという考えが見て取れます。

これから先、より輸出に力が入るはずなので私もより学んで発信し、

外国語も喋れるようになりたいな~と考えています。

これはある意味チャンスなのです。

以前こんなNEWSもありました。

水面下でこの動きはどんどん進んでいるんですよね。

日経新聞より

政府は30日、首相官邸で農林水産物・食品輸出に関する

関係閣僚会議を開き、輸出拡大実行戦略を正式に決めた。

牛肉や日本酒、イチゴなど27の「重点品目」を指定した。

具体的な輸出額の目標や輸出先のターゲット国を定める。

2030年に輸出額5兆円の目標達成に向けて集中投資する。

原産地呼称制度は情報としては佐賀と長野しか知りませんが

今年に入って地理的表示を新たに取得した県は多数あります。

今年になっていきなり増えた感じです。

こういうのも輸出拡大に向けて動き出しているのではないでしょうか。

シャンパンと同じような地位をつくれたらすごいですよね。

この制度がどのくらい活きるかそれはまだわかりません。

ただ、海外での情報というのは基本少ないわけですし、

アプローチしたもの勝ちというのはありますよね。

投資をしてもらってその投資先に御礼をする。

そんな関係は当たり前のことだと思うんです。

日本国としても今この制度に投資をしている段階です。

日経新聞より:

2030年に輸出額5兆円の目標達成に向けて集中投資する。

と、あるように確実に何かが変わっていっているとおもいますし、

この制度について

わたしはまだまだ勉強していこうと考えています。

グローバルな視点でみると、

世界から見ると日本酒の情報が少ない中で

日本酒を買うんだったら

GI登録している日本酒の地域から

お酒を輸出しようよ、

という流れがおきるのは自然かなとも思います。

このコロナが起きてからというものの

酒造業界はさらに

海外進出、海外販売量を増やしていこうという風に

シフトしてきました。

先程のGI進出の地域をもう一度見てみましょう。

石川県、山梨、山形、灘五郷、播磨、三重、群馬の利根沼田、

山口の萩、佐賀県、長野県と全部で10の地域

これらの地域ではお米の生産量がある程度あり、

その加工品である日本酒の販売を

国、地域からも支援をすることにより、

税収も更にアップできるという

考えにつながるのではないかと考えてます。

だから国もバックアップするのではないかと。

佐賀もすごく大きな穀倉地帯ですからね。

もともと、佐賀、鍋島藩は極度の財政難だったと聞いてますが

武器づくりと

沢山あった田園地帯と、多良岳、脊振山や天山、黒髪山などから産み出される豊富な水源をつかって

清酒への加工をしたことにより

その財政難を脱出できたという歴史もあります。

過去の歴史は財産です。

その財産をいかにつかうかがとても大切であり、

このコロナ禍を乗り越えるためには

より一層の学びが必要になるかなと思っています。

業界がこれから益々苦しくなるのは必然。

でも流れが良い方を読んでいくと

必ず活路はあると考えています。

ということで本日の産地表示における

わたしが感じたレポートは終わりにします。

生配信のお知らせ

さて!ここで大切なお知らせなんですが

そんな世界に渡り歩いていくための大きな一歩となる佐賀県の GI 認定を受けて

10月1日、日本酒の日に

日本酒エンジョイチャンネルより

佐賀県のGI認定ロゴマークお披露目会の記者会見の現場の生配信を行うことが決定しました!!

これは素晴らしい NEWS だし、

貴重な映像となること間違いなしです!

すごく緊張してます。ドキドキ。。。

佐賀の日本酒を愛する方や、そして

GI の制度について興味をもったかたには

ぜひ見ていただきたい内容です♪

最後に乾杯イベントまでありますので

10月1日18:25分より

19時すぎまでの配信となります。

ぜひご視聴 お待ちしております。

ということで

本日は佐賀県の原産地呼称制度の様子や、

日本の食品のブランド価値を高める

GI 地理的表示のことについて

お話してみました。

日本酒エンジョイチャンネルは

日本の文化である日本酒の魅力や

これからもよりリアリティな内容を交えて配信していきますので

チャンネル登録、いいね、コメントで応援して頂けますと嬉しいです。

Instagram や Twitter での投稿もぜひチェックしてね

酒友コミュニティ サケボンドも要チェックです

くわしくはホームページでね♪

それではご視聴、閲覧ありがとうございました。

またお会いしましょう!

日本人ならとりあえず、日本酒!!

もしお役に立てそうなことが御座いましたら何卒宜しくお願い致します。