和気神社、天皇家を守った義臣「和気清麻呂」の祖先は皇室だった、吉備国と秦氏の謎

真庭市社の式内八社神社の謎を解く、和気清麻呂とたたら製鉄、湯原温泉と吉備王国の歴史/非日常的な日常系エッセイ~古代日本の呪術的世界~ 作者:坂崎文明

https://ncode.syosetu.com/n8874cg/18/

岡山県和気町観光ガイド

http://www.town.wake.okayama.jp/famous/

和気氏の先祖

和気氏は、第11代垂仁天皇の第5皇子である、鐸石別命より始まります。命の曽孫である弟彦王が、神功皇后の新羅遠征に従軍しました。凱旋した翌年に、忍熊王が反逆しました。

弟彦王の活躍

皇后は弟彦王に命じて、針磨(播磨)と吉備の境に、関(備前市三石)を設けて防がせました。弟彦王によって、反乱は鎮圧されました。

一族の繁栄

弟彦王はこの勲功によって、藤原県に封じられこの地に土着しました。その後、和気氏は代々郡司の役について、この地を中心に備前・美作に栄えました。

和気姉弟の生い立ち

和気広虫姫は天平2年(730)に、弟和気清麻呂公は天平5年(733)に、備前国藤野郡(岡山県和気町)に生まれました。

姉弟の生誕地

広虫姫と清麻呂公の父親である乎麻呂は、郡司を勤めていました。従って、姉弟は藤野郡の郡衙のあった、藤野郷で生まれました。2人は成人して上京するまで、藤野郷の父母の元で成長しました。

広虫姫の上京

やがて姉の広虫姫は、采女となって奈良の都に上りました。平城京の後宮で、女孺として仕えました。そして15歳で中宮職に勤める葛木戸主と結婚しました。

清麻呂公の上京

成人した弟の清麻呂公も上京し、近衛府の武官となって朝廷に仕えました。姉弟は家財を共有するほど、仲がよかったと言われています。

地方豪族の子弟

この時代の地方豪族の子弟は、男子は舎人として、女子は采女として、朝廷に出仕するのが習わしでした。

奈良の都 -平城京-

広虫姫と清麻呂公が上京した頃の朝廷は、奈良の平城京でした。当時の都の世情は、はなはだ不安定なものでした。

貴族の勢力争いや、豪族たちの葛藤も激しく、政治的にも暗躍も盛んでした。また仏教勢力の政治介入も、著しいものがありました。

戦乱と飢饉

激しい政争のはてに、戦乱もよく起こりました。また食料事情も悪く、人々は飢えに苦しみました。戦乱と飢餓によって生活困窮者や、親を亡くした子供がたくさんできました。また、山野に子供を捨てる人もありました。

孤児救済

広虫姫と夫の葛木戸主は、その様子をみて心を痛めました。広虫姫は親のない子供たちを、引き取って養育しました。子供たちが成人した時に、葛木の姓を名乗らせました。

このことは、現在の里親制度の始まりであるといわれています。

広虫姫の出家

そうしているうちに、広虫姫の夫である葛木戸主が亡くなりました。出家した孝謙上皇に従って、広虫姫も尼となり法名を「法均」と名乗り、進守大夫尼位を授けられました。

恵美押勝の乱

天平宝字8年(764)、太政大臣を務めていた恵美押勝(藤原仲麻呂)が乱をおこしました。やがて乱は平定されましたが、375人の連座者が出ました。連座者を死罪にすべきだという意見が強くでました。

減刑嘆願

この時広虫姫は、天皇に減刑を願いました。称徳天皇は広虫姫の諫言をいれて、死刑者が出ないようにしました。

福祉事業

乱のためにたくさんの子供たちが、親を亡くしました。広虫姫は孤児83人を養育し、夫の葛木の姓を与えました。このことは、現在の孤児院の始まりであるといわれています。

道鏡事件

神護景雲3年(769)に、道鏡事件はおこりました。仏教政治の時流に乗って政界に入った道鏡は、ついに皇位を望むに至りました。その時清麻呂公が、国家の命運を担う立場に立ったのです。

時に清麻呂公は37歳であり、近衛将監で美濃大掾を務めていました。

弓削道鏡

弓削道鏡は、河内国弓削郷(大阪府八尾市)出身の僧侶です。孝謙上皇の看病僧として寵愛され、権勢をふるいました。太政大臣禅師、ついで法王の位を授けられて、まさに天皇のごとく振舞いました。

宇佐八幡神託

その年の5月、朝廷に宇佐八幡の神託を、報告してきました。もたらしたのは、大宰主神である習宜阿曽麻呂でした。

それは「道鏡を天皇の位につければ、天下は太平になる」というものでした。

朝廷の混乱

宇佐八幡の神託によって、朝廷は混乱しました。臣下の身で皇位を窺うという、前代未聞の事態でした。道鏡は大いに喜びましたが、称徳天皇は事の重大さに思い悩みました。

人々は神託を容易に、信じることはできませんでした。

天皇の霊夢

天皇の夢に、八幡大神の使いが現われました。真の神託を伝えたいので、法均(広虫姫)を遣わすようにと、告げました。天皇は法均の代わりに、弟の清麻呂を遣わしたいと答えました。天皇は清麻呂公に、「汝よろしく早く参りて、神の教へを聴くべし」と命じました。

道鏡の誘惑

道鏡は清麻呂公に「自分が天皇になれば、汝に大臣の位を与える」と誘惑しました。

清麻呂公は姉の広虫姫と、国の行く末について話し合いました。そしてその助言を、心中深く受け止めました。

勅使

神護景雲3年(769)6月末、宇佐八幡の神託の真偽をたしかめるため、清麻呂公は勅使として旅立ちました。身の危険を感じながら、しかも国家の命運を左右するだけに、重苦しく孤独な道中でした。

宇佐和気使

「宇佐和気使」とは天皇が即位するたびに、宇佐八幡に報告する使者のことです。代々和気氏が任命されました。道鏡事件の際、清麻呂公が勅使となったことに由来します。

室町時代初期の文和元年(1352)に、後光厳天皇の即位の報告を、和気嗣成が行ったのが最後となりました。

八幡信仰

宇佐八幡は現宇佐神宮と称し、大分県宇佐市に鎮座しています。宇佐八幡を本源として、八幡神社は全国に2万5千社あります。

源氏が氏神として祀ったので、武の神として各地の武士の間で広く崇敬されました。

宇佐八幡社頭

清麻呂公は身を清め心を鎮めて、神前に額ずき一心に祈りました。そこで伝えられた神託は、「道鏡を皇位に即けよ」でした。

清麻呂公の祈り

清麻呂公はなお祈りを込めて、次のごとく迫りました。「いま八幡大神の教へたまふところ、これ国家の大事なり。託宣は信じ難し。願はくは神異を示したまへ」

宇佐大神の神異

すると、身の長三丈(9メートル)ばかりで、色は満月の如く輝く神々しい八幡の大神が姿を表わしました。清麻呂公は仰天して、その場に伏してしまいました。

その時、厳かに真の神託が降ろされました。

宇佐の神教(真の神託)

「わが国家は開闢より以来君臣定まれり。臣をもって君となすこと、未だこれあらざるなり。天つ日嗣は必ず皇緒を立てよ。無道の人はよろしく早く掃い除くべし」。

清麻呂公の信念

宇佐八幡の真の神託は、清麻呂公の信念の表われのような気がします。また、身の危険を顧みないという覚悟が、大神に通じたと解することもできます。

帰京・神教復奏

八幡大神の神意を得た清麻呂公は、いそぎ都へ帰りました。参内した清麻呂公は、強い決意をもって神教のとおりに報告しました。群臣が見守るなか、「道鏡を掃い除くべし」と奏上したのです。朝廷を安堵が包みました。

一方、道鏡は憤怒の形相で、烈火のごとく怒りました。

配流

怒った道鏡は、清麻呂公を「別部穢麻呂」と改名の上、大隈国(鹿児島県牧園町)へ流刑にしました。姉の法均(広虫姫)も還俗させられて、別部狭虫(「日本後記」-広虫売)と改名の上、備後国(広島県三原市)へ流罪となりました。

遭難

大隈国に流される途中清麻呂公は、道鏡の放った刺客に襲われました。しかし、激しい雷雨によって免れ、天皇の意を受けた勅使によって救われました。

清麻呂公を守った猪

清麻呂公は先の神教のお礼参りに、宇佐八幡に参拝しようとしました。脚が萎えて歩くことができないので、御輿に乗って豊前国宇佐郡しもと田村まで来ました。すると三百頭の猪が現われて、御輿の前後を守りながら、八幡宮まで十里の道を無事ご案内しました。参詣した日に足が立ち、歩むことができました。

狛いのししの由来

猪は清麻呂公の、守り神として崇敬されています。清麻呂公ゆかりの神社には、狛犬がわりに「狛いのしし」が安置されています。

旧拾円紙幣

旧拾円紙幣には、清麻呂公と猪が印刷されていました。

配流先の広虫姫

備後国に流された広虫姫は、貧しい暮らしをしていました。大隈国へ流された弟清麻呂公のことや、都に残してきた家族や、養育している子供たちのことを思って、淋しい日々を過ごしていました。

子供たちの激励

そんなある日、都から干し柿が届きました。広虫姫が育てている、子供たちから送られたものでした。義母の身の上を心配し、激励の手紙が添えられていました。子供たちの優しい心遣いに、人々は涙を流して感心しました。

備後国の和気神社

広虫姫の配流地(広島県三原市八幡町宮内)に、和気神社が鎮座しています。付近には、多くの史跡や伝承が遺っています。

大隈国の和気神社

清麻呂公の配流地(鹿児島県姶良郡牧園町中津川)に、和気神社が鎮座しています。ここにも多くの史跡や伝承が遺っています。

名誉回復

神護景雲4年=宝亀元年(770)8月、称徳天皇は53歳で崩御されました。そして、光仁天皇が即位されると、道鏡は下野国(栃木県)の薬師寺別当に左遷されました。

一方清麻呂公と広虫姫は、流罪を解かれて都へ還りました。そして本性本位に復して、名誉は回復されました。

清麻呂公の人柄

清麻呂公は「人と為り高直にして、匪躬の節有り」(「日本後記」)、また「故郷を顧念して窮民を憐れみ、忘るることあたわず」(同)、などと史書にあるように、清廉剛直にして、誠実な人柄でした。

広虫姫の人柄

広虫姫は「人となり貞順にして、節操に欠くること無し」(「日本後記」)、「未だ嘗て法均の、他の過ちを語るを聞かず」(同)、などと史書にあるように、慈悲深く清純で心の広い人柄でした。

皇統の護持

清麻呂公の活躍によって皇統は護持されました。道鏡事件は当時の政治の混乱を、最もよく象徴した出来事でした。

新しい時代

桓武天皇が天応元年(781)に即位されると、それまでの仏教偏重政治を克服し、律令政治を立て直すなど、さまざまな改革を強力に推進されました。

新都造営

桓武天皇は、新時代に相応しい都造りを決意されました。人心の一新をはかる目的もありました。清麻呂公は、予定どおりに進まない長岡京の造営中止と、葛野方面(京都市)への再遷都を提言しました。清麻呂公は造営大夫として、新都造営に手腕を振るいました。

清麻呂公の活躍

天皇に信任された清麻呂公は、摂津大夫、民部大輔、中宮大夫、造営大夫、民部卿などを歴任し、職務を忠実に果たしました。

平安遷都

新しい時代の象徴として平安京は完成し、延暦13年(794)10月に遷都しました。

民生安定

清麻呂公は河内と摂津の国境に水利を通じたのをはじめ、京阪神地帯繁栄の基礎を築きました。先進技術を駆使して、数多くの治山治水事業を手掛けました。これによって民生の安定を図りました。

平安文化

「庶務に練にして、もつとも古事に明るく・・・」と評された清麻呂公は、学問に造詣の深い文化人でした。「和氏譜」や「民部省令」などの著作をあらわしました。

故郷への貢献

また清麻呂公は、備前美作の国造を兼ねていたので、故郷の発展につながる業績も残しています。旧和気郡を吉井川右岸と左岸に分割し、和気郡と磐梨郡とし、郡民の利便性を高めました。

子孫の活躍

清麻呂公の子供や子孫たちは、よく彼の精神を受け継いで活躍しました。

特に平安仏教の確立、大学寮の復興と私立学校「弘文院」の創立、貧民救済事業など、それぞれの立場で個性ある功績を残しました。

和気氏の医道

曾孫の和気時雨が医学博士で典薬頭になってより、代々医家として医道に貢献しました。

神護寺

清麻呂公とその子供たちによって、平安山岳仏教の基礎は築かれました。神護寺はもと高雄山寺で和気氏の氏寺です。和気氏が支援者である、最澄や空海の活躍拠点でした。京都の高雄にあり、清麻呂公の墓所があります。

護王神社

京都御所に面して、護王神社が鎮座していますが、御祭神は清麻呂公・広虫姫などです。この外にも全国のゆかりの処に、和気神社や護王神社が祀られています。

和気氏の氏神和気神社・氏寺

和気町藤野前ヶ谷には、和気氏の氏神である和気神社が鎮座しています。外苑には日笠川が流れ、桜の名所芳嵐園があります。また藤公園やもみじ山などもあって、風光明媚な所です。

郡衙の付近に、和気氏の先祖を祭神とする大内社や国造社が鎮座していたと伝わっています。近隣には、和気氏の氏寺である藤野寺もありました。

和気氏の郡衙

和気氏の先祖は、藤原県に役所を設けて土着しました。藤原県は、藤原郡、藤野郡、和気郡と変わりました。和気町藤野に、和気氏政庁跡の石碑が建っています。ここが郡衙のあった所です。

大政と周辺の地名

石碑の建っている所の地名を「大政」といいます。大政は大政所のなごりです。周辺には、古代山陽道の藤野駅屋があり、国司免、神米田、治部田、古布羅田、そして郡総社(総堂)である宗堂など、古代郡政関連の地名が多く存在します。

和気清麻呂公絵巻/和気神社

http://wake-jinjya.com/picture

吉備真備(きびのまきび) 生誕 持統天皇9年(695年)死没 宝亀6年10月2日(775年11月3日)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%82%99%E7%9C%9F%E5%82%99

和気清麻呂(わけのきよまろ) 生誕 天平5年(733年)死没 延暦18年2月21日(799年4月4日)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%B0%97%E6%B8%85%E9%BA%BB%E5%91%82

2/17の日曜日に岡山県の和気町の和気神社に行って来たんですが、和気清麻呂(わけのきよまろ)の祖先がやっぱり皇室だった。

どうも応神天皇とかと関係してたり、継体天皇の祖先にも繋がるらしいのだが、和気清麻呂の和気氏以外にも和気氏がいるのでちょっとこのあたりはまた調べてみます。

時代が若干、重なる今の倉敷市真備町(昨年、洪水災害のあった)の吉備真備(きびのまきび)も天皇家を藤原仲麻呂の反乱などから守った功臣ですが、元の名は下道真備で元々、やはり、孝霊天皇の皇子の子孫で、これは桃太郎伝説の元になったと言われてる「温羅(うら)伝承」とも関係している。

百済の王子 温羅

https://hisamitsu.exblog.jp/23653885/

簡単に説明すると、吉備国に温羅(うら)という鬼がいて、それを孝霊天皇の皇子の五十狭芹彦命(いさせりひこのみこと、後の吉備津彦、四道将軍のひとり)が討伐する話です。

この話が「桃太郎の鬼退治」のルーツなんですが、実際には大和朝廷による地方侵攻で吉備の鉄資源が狙いだったんじゃないかと思われます。

もののけ姫で大名がたたら場を攻めたのと同じパターンです。

良い鉄はいい武器が作れるので富国強兵には必要不可欠ですし、西洋製鉄が入ってくる明治時代ぐらいまで、中国山地が鉄資源の最大供給地だった訳で、ここは押えていきたいところです。

孝霊天皇は欠史七代の天皇で実在しない説もありますが、古事記にも記載があるし、古事記本出してる天皇家から分かれた宮家の竹田氏によると、孝霊天皇については実在説を唱えています。

古代史の復元

http://www.geocities.jp/mb1527/index.htm

この「古代史の復元」というサイトは神社とか、地方伝承を歩いて取材して、吉備津彦の進軍ルートとかを割り出していて、神功皇后も実在しなかった説があるのですが、三韓征伐の進軍ルートに地方伝承のエピーソードが多過ぎて実在してたという結論になります。

この人、凄いなあと前々から思ってるんですが、古代祭祀研究家の故薬師寺慎一氏という方が、「考えながら歩く吉備路」という本を出していて、僕もなるべく現地取材して、そこに住む人の話も聞くのですが、この前の真庭市社の式内八社なども現地の人がガイドしてるので、そこで子供の頃に遊んだ古墳とか、神社の裏に石棺があったとかの話が聞けたりしました。

考えながら歩く吉備路〈上〉 単行本 – 2008/12/21 薬師寺 慎一 (著)

https://www.amazon.co.jp/dp/486069211X

ふるさとを歩く―黒住秀雄の見た吉備 単行本 – 1997 黒住 秀雄 (著)

https://www.amazon.co.jp/dp/4906577040/

薬師寺慎一氏の師匠筋の黒住秀雄氏(民間研究家、東大寺の瓦を一ノ宮で発見した)も同じような本を出していて、僕もこれを引き継いでいるので、現地取材しながら神社の祭神をスマホで調べたりして、考えながら歩くと、大体、謎が解けてくる。

黒住秀雄氏は吉備は渡来人(秦氏)の合衆国+薩摩隼人の海人の連合国家だったという説も参考にしていて、吉備津神社の祭神に海人族の名前があったりするのを確認してたりする。

吉備津神社の勉強会に参加してたら、偶然、吉備津神社本殿見学できて、神社本殿の丑寅(鬼門)にある温羅(うら)の祠と鬼の面(古い時代の鬼の面は角がない)も見せてもらった。

吉備津神社の鬼面はこんな感じです。

何か鬼のイメージと違うでしょう。

★「吉備の御山に本拠をええとったけえじんは、合衆国の連中の用達航海業者じゃった。合衆国の連中は農耕中心のしえーかつーしょうたが、けえじんは陸には上がらんのじゃ。両者はべつのものじゃ。けえじんは鉄を運び、工人を連れてきょうたんじゃ。そりよう利用しょうたんが合衆国の連中じゃ。」

吉備の中山を本拠にしていた海人は航海業を吉備合衆国から請け負っていた。吉備の人々は農耕中心の生活だが、海人は陸では生活していない。鉄を運んだり、技術者を連れてきたりして、吉備の人々の役に立っていた。

黒住さんの名言録(抄)

2012/10/13 格納先:黒住さんの名言録(抄)

http://kphodou.web.fc2.com/zioku/blog-10/blog-17/index.html

日本史の謎は「地形」で解ける (PHP文庫) 文庫 – 2013/10/3 竹村 公太郎 (著)

https://www.amazon.co.jp/dp/4569760848/

その土地の地形も大事で、竹村公太郎は官僚として全国各地を回ってダムを作ってた方で、地形を見た時の違和感とかが大事で、吉備津神社も長い回廊の神社の配置が妙だと思ってたら、やっぱり、古代において吉備津神社の周囲は海だったということが判明したりした。

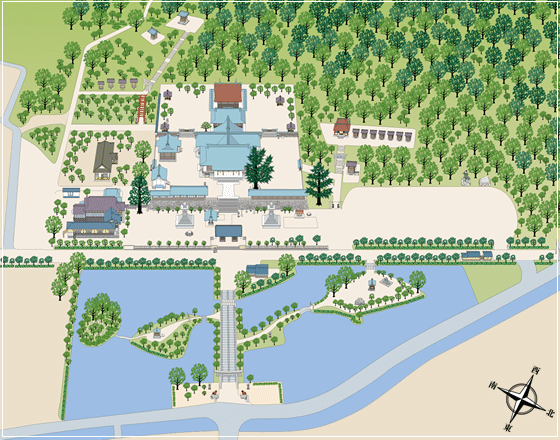

(吉備津神社案内図)

これは吉備津神社の宮司さんに確認したら、昔は吉備津神社って、東側からしか入れなかったそうで、今、駐車場とかなってるけど、そこはかつては海で、その名残りで池があったりします。

(吉備津彦神社 案内図)

吉備津彦神社も南側が不自然に亀が泳いでいる池ばかりで、かつては海だったらしいです。

紀元前三世紀の吉備の地形ですが、岡山市と倉敷市が全く存在しないというか「吉備の穴海」の底ですね(爆)

岡山は山だったというか島があります。

吉備津神社、吉備津彦神社は高松(備中高松城の水攻めの地)という辺りにあったと思われますが、島みたいになってるのが「吉備の中山」(足守川付近)でその麓に吉備津神社、吉備津彦神社があったみたいです。

古墳の配置地図見てもらえればわかりますが、岡山市と倉敷市が全く存在しない時代の地図では、古墳も海岸線に作られていたことが分かります。

吉備が海洋王国だったのは、この吉備の中海の存在が大きいです。

なんですが、今はこの部分は三大河川の堆積作用と児島湾干拓で農業王国に生まれ変わります。

「下町ロケット ヤタガラス」でも岡山でトラクターのイベントが開かれてるシーンがありますが、農業機械王国だったんですが、岡山空襲で工場のほとんどは消失してしまって衰退していきます。

高梁市などで鉄で鍬(備中鍬)などつくって、東京に輸出して赤字財政を立て直した偉人のエピソードもありますので、農業機械を作る地盤はあったんでしょうね。

三菱自動車とか、JFEとか倉敷は一大工業地帯にはなってますが。

今でも農業機械の需要は高く、農業機械工場もたくさんあります。

岡山県には倉敷児島・井原地区の繊維産業、農業機械、東備地区の耐火物など、代表的な地場産業があります。その中で、農業機械は、瀬戸内の干拓事業が生み出してきた歴史があります。

瀬戸内の干拓は江戸時代から始まりましたが、明治に入ると大型の輸入農業機械が導入され、国や県の行政側も、食糧増産をめざして農機具の積極的改良、機械化を奨励。結果、大正期に入ると、岡山市を中心に多数の農機具製造事業所が立地するようになります。そこから国産初の石油発動機(大正8年)をはじめ、耕うん機、掲水機、籾すり機など、多くの農業機械が生み出されるようになったのです。

特に岡山県の農業機械生産で特徴的なのが、石油発動機。石油(灯油)を燃料にするこのエンジンは、牛馬に変わる動力源として重宝され、農業や漁業で大活躍。1930年代から1950年代の最盛期には、日本国内で、なんと100近いメーカーが存在。うち半数を、岡山県のメーカーが占めるほどの「発動機王国」ぶりでした。

しかし、岡山空襲で工場のほとんどは消失。また、石油発動機は性能のよい小型ディーゼル発動機やガソリン機関に主役の座を譲り、その役割を終えます。

乱立ともいえるほど多くあった石油発動機メーカーの大半は撤退や廃業を余儀なくされましたが、岡山県内の業者では、特徴ある農機具を製作するメーカーとして復興したところが多々あり、現在に至っているのです。http://www.fuchimoto-jk.co.jp/oide/15agri/201608machines/index.html

例えば、岡山県玉野市の「胸上」という地名の由来は神功皇后が立ち寄った際のエピソードによります。

胸上には神功皇后が新羅へ出兵した三韓征伐の帰りに立ち寄ったとの伝説があります。

そして、飯盛山から胸上周辺の海を見渡して胸が晴れるような良い景色だと褒め称えたと伝えられています。

それが転じて、現在の胸上の地名となったそうです。

https://www.okayamania.com/chimei/bizen/muneage.htm

ここら辺の話は面白いので次回また書くが、吉備国(岡山県)というのはやたらに天皇家の皇子が領地を持って土着してたり、そもそも神武天皇が吉備に八年滞在し武力などを整えてから大和に遠征したという形跡もある。

たぶん、その関係で九州の薩摩隼人(天皇の近衛兵、水軍)と吉備が結びついたのか、おそらくそれ以前からも関係があったかもしれない。

黒媛など応神、仁徳天皇の妃も出しているし、継体天皇の先祖と和気氏が関係してるらしいのだが、ややこしいのでまた後で調べます。

神功皇后が三韓討伐から帰ってきた際に、麛坂王、忍熊王反乱が起こるのだが、和気氏の先祖がそれを撃退して功績をあげたりしている。

まあ、元は身内なので当然と言えば当然で、今で言えば、天皇家から分かれた宮家のようなもので、鉱産氏族の和気氏と天皇家の政略結婚などもあったろうし、結びつきは非常に強い。

現代社会で言えば、安部総理や麻生財務大臣などは天皇家と親戚であり、経済界とか上流階級、富裕層などはみんな親戚関係にあったりする。

安倍晋三の独裁政権たる家系図が凄すぎ!天皇と親戚、麻生太郎と親戚

https://matome.naver.jp/odai/2136862417660256501

和気氏は本姓を磐梨別公(いわなしわけのきみ)と言い 鉱産氏族の伝承を持っている。

磐梨の磐は、古代人が鉄は磐のように堅いと考え、鉄の代名詞になったという記載がある

石を別ける 仕分けし 熱し 鉄を造る・・・古代のモノ

(現在の 岡山県東部から 播磨風土記では赤穂から佐用 姫路付近 出自のモノ)

(この辺りにも渡来人の秦氏系が多く住む)

https://blog.goo.ne.jp/tohnai99/e/cb526051aab68ca82fddb7736c1f6c9b

熊山の北に和気氏、南に秦氏

熊山遺跡調査・研究会 副会長 岡野進氏による抜粋

霊峰熊山は、千古の歴史を秘め、備前唯一の神仙の拠点と して古代から栄え。7 世紀頃には古墳、石積遺跡、寺院など造られた。

古代、熊山の南麓の(現)香登地区に大変強い権力集団秦氏がいた。 秦氏一族は鉄,銅等の採鉱及び精錬、薬草の知識、蚕を育て絹織物を考案する 等、大変、産業技術に優れていた。 又、土木工事についても、井戸、池、橋など灌漑施設等の造営技法に優れてい て、「総社市の鬼ノ城などを築いた秦氏は香登の南、鶴山丸山古墳に葬られている」という言い伝えがあるそうだ。

昔、美作の國は奈良の都と出雲國の中程になり、多くの人で栄えた所と言わ れている。タタラ遺跡の多い美作の國で和気氏一族は鉄、銅を採取し勢力を蓄 えた。刀を造るようになってから、砂鉄を求めて、吉井川を下り、熊山橋上流 500m の(現)吉原地区に来られた。

和気氏は政治活動にも活発で、後には朝廷の使族になって いる。使族となると、当主の長男か長女どちらかが召使いとして朝廷に仕える 事となり、姉の和気広虫は 14 才で、弟の清麻呂は 11 才頃、奈良の都に上った。

清麻呂の父を中心とした一族は、吉原地区近辺の猿喰池製鉄遺跡を始め、こ の他 4 ヶ所あるタタラ遺跡で、銅、鉄の精錬、砂鉄による刀鍛冶を活発に行っ ていたと思われる。それらの作業には、炭火が多くいるので、和気一族は政治 力を使って、熊山の和気郡(ワケゴウリ)内の入会権(イリアイケン)を得、木炭を 生産していた。 熊山の大きな谷には、炭焼き窯の遺跡が数多く残っている。そして、入会権の ある和気氏が熊山に仏教をも誘致したと考える。

和気一族の古墳郡は、和気氏邸宅跡から東南約 300m にある大谷山古墳(長辺 28m、短辺 21m)の大きさで額山(ヒタイヤマ)ともいい清麻呂の父を祭っている。 その下に墓林という土地が在り、墓が多数ある。清麻呂の古墳は武宮古墳だと 言い伝えられ、その下に武宮宿禰(タケミヤノスクネ)を祭っている。

霊峰熊山の北に和気氏、南に秦氏が共に力を合わせ、石積遺跡やお寺を造る 事に協力したと思われる。

吉備国聖地〜和気氏と秦氏「霊峰熊山ピラミッド」〜

https://ameblo.jp/taishi6764/entry-12086976668.html

和気氏が備前美作(岡山東部)のたたら製鉄などを統括し、孝霊天皇の皇子の家系の上道氏(吉備津彦の弟の家系か?)などとも関係していて、岡山東部に古墳群が大量にあります。

全国四位の造山古墳というのがあって、神社があって石棺は九州製だし、讃岐(香川県)のサヌカイトと呼ばれる石もあったりする。

この古墳は宮内庁管轄から外れていて、吉備の大王の墓らしいが、温羅(うら)の墓だったりするのかな?と思ったりもするのだが、普通に登ったり出来る古墳である。

「造山古墳を守る会」みたいなものはあるのだが、結構、放置されてるので古墳の上は草むらとか畑みたいになってる。

桜の木もあってお花見できるらしいが、春頃にまた行ってみようかな。

No.7 【史跡 造山古墳】

http://www.city.okayama.jp/museum/okayama-history/07tsukuriyama-kofun.htm

また、造山古墳には6基の陪塚があります。陪塚とは、王の臣下を葬った古墳なのですが、その中で長さ35mの榊山古墳からは、日本での出土が珍しいものがあります。「馬形帯鉤(うまがたたいこう)」というもので、いわゆるベルトのバックルのことです。主に、朝鮮半島で出土されているようで、朝鮮半島と吉備王国の結びつきを示すもの。

全国第4位!見学できる古墳としては国内最大の造山古墳(つくりやまこふん)へ(写真が沢山あります)

https://www.travel.co.jp/guide/article/8916/

百済の皇子「温羅(うら)」の背後がどうも秦氏らしいので、朝鮮半島の先進技術を輸入してたり、渡来人が来てたのは確かだろう。

備中(岡山県中央、西部)は秦氏の本拠があって(吉備津神社のある聖山

の吉備中山付近に秦廃寺があり、服部とかの地名もある)、総社市の鬼ノ城(温羅が立て篭もった)などを築いたらしい。

どうも秦氏と和気氏は同族というか関連が深いようで、そうなると、孝霊天皇の皇子の吉備津彦による鬼ノ城の温羅討伐の話(古事記の記載がある。

桃太郎の原型)の意味が変わってくる。

温羅伝承、つまり、桃太郎のお話は、百済の王子 温羅+秦氏 VS 孝霊天皇と皇子吉備津彦〔四道将軍のひとりで五十狭芹彦命(ひこいさせりひこのみこと)〕軍団の戦いだったということになる。

たたら製鉄、鉄の利権をめぐる権力闘争だったのは間違いないのだが、和気清麻呂が道鏡事件で左遷されて九州の大隅にいく途中で、道鏡の刺客に襲われた時に三百頭のイノシシが現れて、清麻呂を守ったというエピソードがある。

その縁で和気神社の狛犬は「狛イノシシ」になっているのだが、三百頭のイノシシというのは、九州の秦氏ではないかと言われている。

麛坂王、忍熊王の策謀

新羅を討った翌年2月、皇后は群臣を引き連れて穴門豊浦宮に移り天皇の殯を行った。そして畿内への帰途についた。しかし都には天皇の長男、次男である麛坂王、忍熊王がいた。彼らは誉田別尊の誕生を知り、皇后たちがこの赤子を君主(天皇、あるいは太子)に推し立ててくることを察した。そこで播磨の赤石に父の山陵を作ると称して挙兵、五十狹茅宿禰(いさちのすくね)に命じて東国から兵を集めさせた。そして菟餓野というところで「戦いに勝てるならば良い猪が捕れる」と誓約(うけい)の狩りを行った。ところが突然現れた獰猛な赤い猪に麛坂王は食い殺されてしまった。凶兆と理解した忍熊王は住吉まで撤退した。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%8A%9F%E7%9A%87%E5%90%8E

これ秦氏の暗殺部隊に殺されたんじゃないかと思ったりする。

吉備の中山付近の地図の秦という地名の隣に、服部もあるし、服部と言えば服部半蔵で忍者だし。この頃から暗躍してたのか。

第十一代垂仁天皇の皇子鐸石別命の曽孫である弟彦王は、神功皇后に反逆した忍熊王を和気関に滅ぼした功により、藤原県 ( あがた、現在の和気町 ) を与えられ土着した。

この弟彦王を祖とする和気氏は、備前・美作両国に栄え、その十二代後裔が清麻呂公・広虫姫である。( 境内説明文 )

https://blogs.yahoo.co.jp/fudasyosanpai/35523510.html

和気神社の境内説明文にもこういうエピソードがあります。

そもそも聖徳太子〔出生 574年2月7日(敏達天皇3年1月1日)死去 622年4月8日(推古天皇30年2月22日)〕の「志能便(しのび)」というものがあって、九州の防人とかからの狼煙とか伝令部隊が志能便(しのび)のルーツです。

で、聖徳太子といえば厩戸皇子(うまやどのおうじ)でイエスキリストに重なるし、原始キリスト教といえば秦氏に繋がる。厩戸皇子は秦氏を部民として持ってたよね。確か。

http://www.2nja.com/what_2nja/oldest_2nja.html

本題に入る前に、和気清麻呂について簡単に触れておきたいと思います。和気清麻呂が日本史に登場するのは、道鏡事件の時であることは日本史に興味のある方でしたらご存知のことと思います。道鏡事件とは、孝謙上皇、のちの称徳天皇の寵愛を受けていた僧道鏡が、宇佐八幡宮のご神託を利用して皇位を狙う動きをしたため、和気清麻呂が宇佐八幡宮にご神託の真否を問いに派遣され、「君臣の秩序を重んじ、皇位には皇統から選び就けて、無道の人を除去せよ」というような内容の真っ向から道鏡に反対するご神託を伝えて、道鏡の野望を阻むという事件です。

和気清麻呂はこの神託事件で、称徳天皇の怒りをかい、宇佐に、それからさらに大隅に配流の身となります。

普通ならそれで終わりそうなんですが、なぜ、ご神託が宇佐八幡宮でなければならなかったのか、なぜ豊後の宇佐に行かなければならなかったのか、そしてなぜ大隅のこの地に来なければならなかったのかということです。読者の皆さんは、何の脈略もないように思われていたのかもしれませんが、実は和気氏と豊後の宇佐と大隅のこの地は、一本の糸で結ばれていたと思われます。その一本の糸とは、秦氏です。

秦氏についての詳しい説明は、今回は割愛させていただきたいと思います。ただ渡来系の大氏族で、日本史の節目節目で語られる氏族です。殖産技術系の分野で活躍していく氏族ということです。京都を中心に全国広く分布していたようです。京都はこの秦氏が開発した土地であることはよく知られています。もっと端的に言えば、桓武天皇の平安京遷都とは、秦氏のプロデュースによるものと言う専門家もいます。

ところで、近江近辺が秦氏の本拠地のように考えられがちですが、元々秦氏は朝鮮半島の新羅系統の渡来民のようですから、他の初期渡来系がそうであるように、北九州近辺に上陸したと考えるのが自然でしょう。彼らの初期勢力圏は、すばり現在の大分県、豊後、江戸時代の中津藩あたりだったと推測されます。それからもともと豊後の地にいた宇佐氏を駆逐する形で南下して言ったと思われます。宇佐氏と秦氏との信仰形態の合作が宇佐八幡宮のようです。宇佐八幡宮の神は、八幡神と比畔神のニ神から成り立っていて、秦氏の神が八幡神、宇佐氏の神が比畔神ということです。

(中略)

次に現在の鹿児島の大隅にある牧園町と秦氏との関係です。この両者の繋がりができるのは、720年養老4年、隼人の乱が契機になります。隼人族はもともとは、早い段階から大和朝廷と密接な関係を持っていて、近畿にも隼人族は移住しているわけですが、地元の隼人族は、中央政権に組み込まれることに抵抗します。その隼人族の大規模な反乱が720年の隼人族の最後の抵抗です。中央政権は、大隅での隼人族の抵抗を懐柔するために、その少し前から豊後の住民を数千人規模で大隅の地に移住させたとあります。当時の大隅地方の人口が約2万人ほどと見積もられていますから、割合としては大規模な移住政策です。当時の大隅国府は、現在の隼人町、国分寺が国分市にありましたから、豊後からの移民たちは、隼人町、国分市、それから隼人町の北に位置する牧園町あたりに分布したと推測されます。霧島町から、国分にいたる現在の県道60号線には、今でも豊後追という地名が残っていて、地元では《ぶんごさこ》と呼ばれています。鹿児島では迫は坂の意味です。この峠を超えると、国分平野を一望できます。豊後からの人々がこの峠を越えてやってきたことに由来しています。

現在の行政区分である国分市、隼人町、牧園町は、律令制度下での行政名は、桑原郡と呼ばれていました。桑原郡に関しては、豊後の香春神社があるところが桑原郡と呼ばれていますし、大和の桑原の地にも朝鮮からの職人が住んでいたと日本書紀の記述にもありますから、前述の秦氏との関係が濃厚です。秦氏の人々が地名を引きずっていると推測できますし、桑原という地名は、桑の木と養蚕との関連が想起され、秦氏の殖産的特色を裏付けるわけです。

このように現在の牧園町の和気神社があるところは、実は秦氏の勢力下にあったとみて当然です。または、秦氏一族が移住し、開発した地域と言えます。

そうしますと、和気清麻呂が関係していた宇佐八幡宮、配流先の桑原郡稲積里というところは、秦氏の勢力下という共通項があるわけで、和気清麻呂ははじめから秦氏との関係の中で行動していることも推測できます。

最後に秦氏と和気清麻呂との関係についてです。

和気清麻呂の地盤は、現在の岡山県山陽町から和気町あたりです。いわゆる備前です。地元にも和気神社はあります。そして、その和気氏を挟むような形で秦氏勢力が入り込んでいたと思われます。現在の岡山県総社から賀陽町、建部町あたりです。例えば、法然の父親はこの地域の豪族ですが、母方は秦氏と言われています。この地域の有力な一族として栄えていたことを物語っています。

それから、眼を東に転じると、和気氏の西側には赤穂市、さらには多田源氏発祥の地が展開しています。赤穂市には、大避神社がありますが、この神社は秦河勝を奉っていることはよく知られている通りです。赤穂市と秦氏とは切っても切れない深い関係にあります。

和気氏と秦氏は、現在の岡山県から兵庫県にかけて、接触していたと思われ、この段階で何らかの接点を持っていたと推測されます。

さらに両氏に重要で共通なことは、どちらも鉱物資源の産地を押さえているということ、したがって鉱物資源の開発という点で、接点があります。その点では、鹿児島の大隅にわさわざなせ秦氏が大量に移住しなければならなかったのか、その本当の理由がうまく説明できるわけです。

鹿児島という土地は、鉱物資源の宝庫だったからです。

現在でも菱刈金山という日本一の金の埋蔵量の鉱山をはじめ、錫鉱山では日本でも兵庫県の明野鉱山と鹿児島県の谷山鉱山くらいしかなかった言われています。銅山も各所にあります。和気神社がある地域は《妙見》と呼ばれていて、現在では妙見温泉で有名なところですが、そもそも《妙見》という地名そのものは、新羅系の妙見信仰に由来しており、神聖な山岳信仰、さらには鉱山信仰と結びついています。鹿児島が日本有数の鉱物資源の宝庫であったことは意外と知られてない事実です。

宇佐八幡宮が歴史に登場してくるのは、東大寺大仏の造営のときですから、これは大事業に当たっての金銅などの鉱物資源や膨大な職人の調達を宇佐八幡宮がバックアップしたということを物語っていて、その背後に殖産公民を抱える秦氏と和気氏がいるという構図になると思います。

ところで、写真をみてお気づきの方がおられると思いますが、神社の入り口で左右に鎮座しているのは、猪です。これは和気神社の特色です。この猪が何を意味しているのかと言えば、ずはり秦氏です。秦氏が和気神社を守護しているという意味です。

なぜ猪が秦氏を意味するか言いますと、日本書紀の中で、和気清麻呂が宇佐に下向している最中宇佐の近くまで来たとき、脚が萎えて歩けなくなったとき、突如猪が300頭ばかりいでで、道案内をしたという記事がありますが、この猪こそ秦氏の道案内を象徴しているわけです。和気清麻呂は秦氏の保護下に配流されてきたと言えます。

因みに、この和気神社どのような経緯でこの地に建立されたかといいますと、幕末、時の聡明な君主島津斉彬が京に寄られた折、三条実美卿から和気清麻呂公のことについて、桑原郡稲積里という場所を調査してくれという依頼があり、家臣に調査させたところ、現在の牧園町妙見という地が比定されたとあります。近くには、和気清麻呂が通っていたと伝えられる露天風呂があり、今でも住民の疲れを癒しています。

http://samuraiworld.web.fc2.com/anecdote_story15.htm

和気氏は代々、備前美作の国造をやってたらしいので、この前行った美作の真庭市社(やしろ)の式内八社の佐波良・形部神社も和気氏の先祖を祀った神社でした。

宇佐八幡の八幡神といえば秦氏で、吉備における秦氏の本拠は、現在の岡山県総社から賀陽町、建部町あたりで、つまり吉備の中山付近でたたら製鉄にも関わっていた。

話がまとまらないが、収集がつかなくなるのでこの辺で。

次回は僕の母親の家系は秦氏六十姓に入っていて、親戚は赤穂の大避神社(秦氏の神社で京都にも大酒神社がったような)の神事に関わっていたり、そもそも岡山県は秦氏だらけだったという話になります。

僕の祖先、下手したらユダヤ人というかユダヤ教かも。おいおい。

まあ、せいぜい百済、新羅系渡来人だと思うけど、九州から天皇家と一緒に関西に移動してきた氏族である。吉備も本拠のひとつである。

出自

『新撰姓氏録』によれば秦の始皇帝の末裔で、応神14年(283年)百済から日本に帰化した弓月君(融通王)が祖とされるが[1]、その氏族伝承は9世紀後半に盛んになったものであって[2]、真実性には疑問が呈せられており[3]、その出自は明らかでなく以下の諸説がある。

秦人が朝鮮半島に逃れて建てた秦韓(辰韓)を構成した国の王の子孫。新羅の台頭によりその国が滅亡した際に王であった弓月君が日本に帰化した(太田亮)[4]。

新羅系渡来氏族。聖徳太子に仕えた秦河勝は新羅仏教系統を信奉していたが、これは蘇我氏と漢氏が百済仏教を信奉していたのと対照的である[5](平野邦雄・直木孝次郎・上田正昭)[6][7][8]。

百済系渡来氏族。「弓月」の朝鮮語の音訓が、百済の和訓である「くだら」と同音・同義であることから、「弓月君」=「百済君」と解釈できる。また『日本書紀』における弓月君が百済の120県の人民を率いて帰化したとの所伝もこの説を補強する(笠井倭人・佐伯有清)[9][10]。

中国五胡十六国時代の羌族が興した後秦に由来する。また、羌族がチベット・ビルマ語派に属するチベット系民族であって、同言語においてハタは辺鄙の土地、ウズは第一、キは長官を意味することから、ハタのウズキとは「地方を統治する第一の長官」を意味する。同様に、マは助詞「の」、サは都を意味することから、ウズマサは「第一の都市」を指す(田辺尚雄)[11][12]。

景教(キリスト教のネストリウス派)徒のユダヤ人とする(日ユ同祖論)。(佐伯好郎)[13]。

『隋書』には、風俗が華夏(中国)と同じである秦王国なる土地が日本にあったことが紹介されており[14]、これを秦氏と結び付ける説もある[15]。

本居宣長や新井白石は『新撰姓氏録』や『古語拾遺』に依ってハタでなく韓国(からくに)語のハダ(波陀)と読むとした[12]。

(中略)

神社

松尾大社

伏見稲荷大社

木嶋坐天照御魂神社(蚕の社)

大避神社 - 兵庫県赤穂市坂越にあり、秦河勝を祀る。対岸の生島には秦河勝の墓がある。

敢国神社

寺院

広隆寺

(中略)

秦氏に関する人物

弓月君

秦河勝 - 聖徳太子に仕え、太秦に蜂岡寺(広隆寺)を創建したことで知られる。村上天皇の日記には「大内裏は秦河勝の宅地跡に建っている」と記されており、平安京への遷都や造成に深く関わっていたことが記紀の記述からも読み取れる。またほぼ同時代に天寿国繍帳(中宮寺)の製作者として秦久麻がいる。

大生部多 (おおふべのおお) - 駿河国の不尽河(富士川)で虫を常世神とする新興宗教を唱えた。秦河勝に討伐されたが、大生部多も秦氏の系統といわれる[22]。

朴市秦造田来津 - 白村江の戦いで戦死。

秦吾寺 - 蘇我倉山田石川麻呂の謀反計画に連座し処刑。

藤原葛野麻呂 - 母方の祖父が秦嶋麻呂で、秦氏は藤原北家と婚姻関係を持った[23]。

弁正 - 秦牛万呂の子で、次男が秦朝元。秦朝元の娘は藤原清成の室(妻)となり、藤原種継を生んだ[24]。

道昌 - 俗姓は秦氏。法輪寺を再興した僧侶で、恒貞親王に密教を教えた[25]。

慧達 - 法相宗の僧侶。美濃国出身で俗姓は秦氏[26]。

賀美能親王 - 秦氏で、嵯峨天皇の乳母[25]。

法然 - 母が秦氏。

秦公春

平城京跡出土の木簡に記述されている秦氏

秦老人 - 備前国。

秦忍山 - 備前国。

秦大丸 - 備前国。

秦勝小国 - 備前国。

秦部得丸 - 備前国。

秦部(犬)養 - 備前国。

秦部得万呂 - 備前国。

秦氏 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6%E6%B0%8F

『カクヨム、noteではじめる小説家、クリエーター生活』もよろしく! https://ncode.syosetu.com/n0557de/