その事実は今も昔も、永遠に私を溺れさせる

小学生の時の話。周りがポケモンをする中、わたしはドラクエをしていた。周りが進研ゼミ・チャレンジを受けてたり、KUMON塾に通う中で、わたしは*ドラゼミ(ドラえもんをキャラクターとして採用していた通信教材)を受けていた。けれども、周りがドラえもんを見るのが金曜夜7時の日課だったころ、私はというとキテレツ大百科を見てはOPとEDをお風呂で歌って、そのおかげでコロッケの作り方だけは完璧だった。そしてキャベツを忘れることは今もない。

その時の私は私しか見てなくて、周りの動きと自分の動きが違うことを気にしていなかった。それ以前に、気づいていなかったのかもしれないし、もし途中で気づいたとしても、多分どうでもよかったのだと思う。私の中の私だけが、自分にとっての世界で、自分の中に流れる時間が好きだった。常にそのテンポは一定で、だけど周りのそれとは、まるでズレていた。けれども、そのテンポが心地よかった。まわりの波に乗ることもなくただ静かにプカプカ浮かんでいる私は、波に乗って揺れるよりもただ浮き輪の上に足と手を広げて真上の空を見上げるのが好きだった。雲の動きと自分の呼吸の音、それだけで世界を構成していたようだった。けれどもひょんな事をきっかけにして、人の波に乗ることがあった。それは小学5年生の給食の時間だった。

私の小学校では、給食の時間は席の近い4・5人がひとつの"班"となって昼ごはんを共にしていた。今思うと、小学校という小さいコミュニティの中での、"4・5人"なんて"たった“4・5人"だ。けれども、その時の私にとってのそれは"されど"4・5人"。たとえば給食の時間で話したことだって延長して日常の会話になって次の日に続く。席の周りの人が違えば授業中に吸う空気さえ違く感じた。クラスがひとつの大きな海ならば、班はひとつの島のよう。その島で住むと決まれば、従うしかなかった。私と離れることなく長い時を共にしてくれたのは、お道具箱と椅子についた淡いピンクと白のチェックの防災頭巾だけだった。

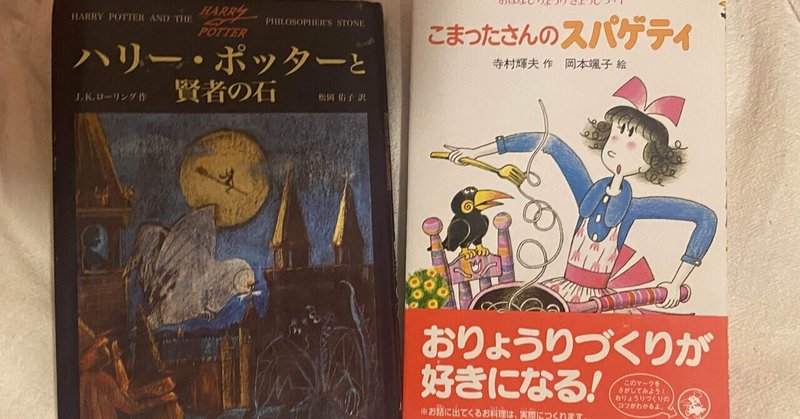

その時のわたしの班は"ハリーポッター"の話で給食の時間が持ちきりだった。よりによって私の知らない"ハリーポッター"。聞いたことこそあったかもしれないけれど、一度も触れたことのないものだった。人と自分の好きなものが違くてもそこまで気に留めることの少なかった私だったけど、その時に限っては急いで"ハリーポッター"を読んだ。ただその当時の私の愛読書は"こまったさん"、それはそれは文字の大きさも、ページ数もハリーポッターとは正反対のものだった。だから、その時の私にとっての"ハリーポッター"への壁は、自分の身長よりも、電柱よりも、遥かに高く感じたことだろう。

こうしてハリーポッターを読むに至ったきっかけは、確かに給食の時間だった。けれども、決してハリーポッターに興味をそそられてた訳ではなかった。加えてみんなの話についていきたかったからでもなければ、孤独を感じて寂しかった訳でもない。その日その日の給食が美味しければ、わたしは満たされていた。

では、わたしが何に動かされていたのか。

それは"悔しい"という気持ちだった。

先ほども言ったように、みんなが分かっていて私が知らないという事実への悔しさではない。私の班は5人だったが、実状は班の中のわたし以外の4人が"ハリーポッター"をきちんと分かっていたかと言えばそうではなくて、ハリーポッターの話をきちんと理解した上で盛り上がっていたのはせいぜい班の中の2人だった。残りのわたし以外の"ハリーポッター"の分からない2人は、分からないなりにただ話を聞いて、面白そうだなとでも思いながら給食の時間を過ごしていたことだろう。

どうして、わたしもああなれなかったのか、

それは"あの子"がイキイキ話していたからだ。

ここでの"あの子"というのは、その時ハリーポッターの話題の中心にいる子のこと。あの子がイキイキしていたことが私を突き動かした。それは、「なんで"あの子"がイキイキしているの?」という僻(ヒガ)みや妬(ネタ)みではなくて、"あの子"のイキイキの瞬間に、自分が同じ感情の高ぶりで立ち会えなかったことへの"悔しさ"だった。"あの子"は普段は別に特別騒がしい訳でもなかったが、全く話さないわけでもなかった。笑顔もよく見せる子だったし、楽しそうな姿もそこそこ日常的なものだった。けれども、"そこまで"イキイキして目を輝かせて話す姿をその給食の時間まで私は見たことがなかった。きっと、たまたまあの子にとっての自分の得意分野の話題がその"ハリーポッター"だったんだろう。誰にだってそれはある、わたしだって鳥の話や心理学や美術の話になればそれなりにイキイキするし、目は輝き、饒舌になることだろう。けれども当時の私は、給食の時間に今までで1番のトキメキを持って話してる"あの子"の姿にキョトンとしてしまった。きっとその子のことを自分は知っているとでも、思っていたのだろう。決して全てを知る程の仲や関係性でなくても、ある程度のイメージを持っていて、分かっていたつもりだったのだろう。

自分の知る"あの子"以上の"あの子"の笑顔が存在したことと、それに自分が真正面から立ち会えなかったことが、幼いなりにショックだったのだろうな、と今の私なら分かる。

小学校の図書室にも近所の市民図書館にもハリーポッターの本は当然並んでたが、あえて借りることはせずに買う選択をした。ただ定期的なお小遣い制でない、経済的に不安定だった小学5年生の私にとって、2000円台のハードカバー本は指を加えるほどの高級品だった。妥協して仕方なく古本を買ったのを覚えている。覚えたての古本屋の存在は、何もかもが安い"宝の宝庫"だった。借りることをせずにわざわざ買おうとしたことからも、ハリーポッターをすぐさま自分の中に取り込もうとした私の"必死さ"がうかがえる。

けれども、この話にはちょっぴりがっかりした結末が待っている。それはわたしがハリーポッターを一冊読み終わる頃には次の席替えの時期だったということ。"ハリーポッター面白いね"と私が言葉に感情を乗せて"あの子"に言えるようになるまでには、授業のノートが一冊使い終わるくらいに、教室の人気者が扇風機からストーブに変わるくらいに、時が経っていた。私のハリーポッターへの愛を伝える場所はもうその時にはもうなかったのだ。"班"という島は、大きい世界となって私たちを覆いながら、無くなるときには余韻を一切残すことはない。それはその時々限りに存在できる、言わば"幻の島"だ。班はまた全く別の"島"となって私の新たなる生活の拠点となっていた。当然島民とも離れ離れになり、その島民が再び集まり時を共に過ごすことはなかった。けれども島が幻となった後も、私の中には"ハリーポッター"という置き土産が残っていた。1冊目は何度も読んだし、2冊目からは新品を買って読んだ。3巻目に差し掛かるところで、初めて映画版のハリーポッターを観た。わたし想像の中で形を成していた登場人物の声や魔法も、映画を見てしまった後には未完成なものでしかないようにも思えて。だから、初めて金曜ロードショーで見た時の"ハリーポッター"はまるで違う物語を見ているようだった。ただ未完成のそれも別に悪くなかったと思う。

島は幻となってしまったけれども"ハリーポッター"を読んでからなら分かる、"あの子"のイキイキの理由が。読んでからなら分かる、"あの子"の呪文のような言葉の数々が。私もあの時に言えたらなとも思う、"私なら*ハップルパフ!"って。(*ハリーポッターたちが通う魔法学校は、4つの寮に分かれている。ハップルパフもそのひとつ。)でもあの時はもう戻ってこない、やはり幻だ。けれども憧れのあの子の目の輝きの理由を知れただけで、その時の私は十分自分が誇らしく思えた。そして心のザワザワが無くなった。

憧れの存在には、自分もそれに相当するといつだって思いたいものだ。何をもってその条件が満たされるかは分からない。ただ分かることは、

自分の知る"あの子"の姿はほんの一部で、それは永遠に知り得ないということだ。そしてその事実は今も昔も、永遠に私を溺れさせるということだ。

互いに完全に知ることのできない姿というのもまた幻のようだ。

ちなみに私が中学生にして人生で初めて買ったポスターは*シリウスブラックの手配書のポスターだった。(*ハリーポッター3作目の『ハリーポッターとアズカバンの囚人』の重要人物) パーティス・テンポラス!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?