血洗島と手計村【深谷市】

恐ろしげなるこの村名の影には幾多の伝説と口碑が伝わっている

by 渋沢栄一

渋沢栄一も認める、恐ろしげなる地名

深谷市血洗島

今回はこのおどろおどろしい地名の由来について考えてみます

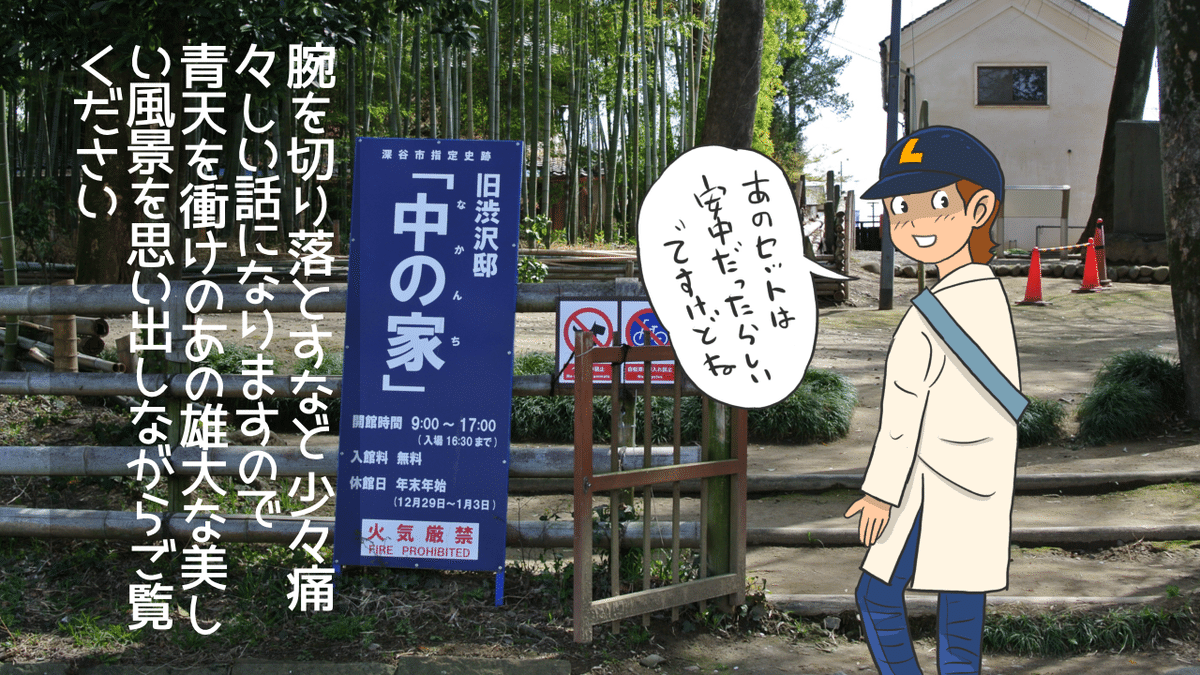

腕を切り落とすなど、少々痛々しい話になりますので、青天を衝けのあの美しい風景を思い出しながらご覧いただければなと思いますぞ。まああのセットは安中だったらしいですけどね

幾多の伝説がある

そう渋沢栄一も言うように、血洗島の由来にはいくつかの説があります。主だったものは

1・赤城山の霊が他の山の霊と戦い片腕を負傷し傷口をこの地で洗った

2・血洗は当て字でアイヌ語のケッセン(岸、末端などの意)が語源ではないか

3・利根川の氾濫により「地が荒れた」または「地が洗われた」の「地」がいつしか血になった

4・この辺りで合戦があり源義家の家臣の一人が切り落とされた腕を洗った。奥州遠征のどこかで負傷した手を、というパターンあり

3の大地が荒れた洗われた説はもっともな感じがしますけどね、熊谷に千形神社があります。千形はもともとはブラッドの形で血形と書いていました。熊谷の地名の回で改めて紹介しますがある動物の遺骸の血のりがここにべったりあったということですね

地名、神社の名に相応しくないと思われる血を、千形神社の例のように良い字、またはフツーの字に置き換える、はぜんぜんあると思いますが、大地の地を鼻血の血に置き換えるなんてことありますかねえ、無いですよねえ

なので片腕を切り落とされただの奥州遠征だのやたらディテールの細かい4の説を採用し話を進めていくことにします

先ず義家の奥州遠征を考えますが、これは後三年の役で問題ないですよね。切り落とされた腕の主は、義家に従い後三年の役に参加した、武蔵七党、猪俣党の誰かなのは間違いないようなので、仮に猪俣Aとしておきます

寒さ、食糧不足、落ちない柵(城)

後三年の役は義家軍にとって厳しい戦いになりました

その長期間に及ぶ戦いの中のどこかで、猪俣Aは腕を切り落とすような大きなケガを負ってしまいます

さて、その切り落とした腕

え、持って帰んの? 深谷まで苦楽を共にしてきた私の体の一部ですから、きちんと故郷の土に返してやりますわwww

どどど、どうしたんじゃ腕!?

不覚をとってしまったわいwww

しかし出羽に置いてけぼりにするのもかわいそうなので

持って帰ってきたwww

で、墓を作って供養してやりたいと思うので

洗ってもらっていいかな?

その場所こそが後の(現在の)血洗島ですね。今まさに血の付いた手を洗いましたからね。血洗島の始まりはきっとこんな感じだった、と私は思うのですが、違いますかねwww

ところで島は、利根川が氾濫した際、水没しない高台に島の字を当てた、で良いと思います。この利根川の氾濫について興味深い記事を見つけたので紹介させていただきますね

血洗島の辺りは毎年、元日から数えて210日目前後に洪水に見舞われたのだそうです。さんしち21なので7月の下旬、ですが旧暦なので、現在の八月末から9月の上旬、まさに台風のシーズンですね

血洗島といえば藍、この地域で藍の生産が盛んに行われたのは、藍の葉は洪水に見舞われる直前の旧暦の7月に収穫が出来たから、という理由があったからでした

藍を収穫する、洪水に見舞われる、洪水は土地に栄養と活力を与えてくれるんですね、すかさず麦を植える

洪水と聞くと、現代の私たちは「災害・復興」などのワードを思い浮かべてしまいますが、稲作の出来ないこの地域の人たちにとって

(稲作の出来ない理由は水が無かったからです。こちらで聞いた話なので自信満々で言っちゃいます。毎年洪水に見舞われる地域なのに水がない、まったく皮肉な話なのですが、血洗島手計村は改めて「埼玉の稲作」の回で触れたいと思います)洪水は生活をしていくためにどうしたって必要な要素でした

尾高さんちの土間にありました、これ洪水の跡ですね

明治四十三年の大洪水やカスリン台風はまた別ですけど、低いところに家を建てるはずはありませんのでこれが通常の洪水のマックスなのでしょうね。洪水を利用し良質な藍の葉を育てる(藍はお米よりも換金率が良いです)利根川の運んだ土は明治になり煉瓦や土管になります。大河利根川と共に暮らす人たちの知恵と工夫、逞しさのようなものを今回、感じることが出来ました

藍はなぜネギになったのか、触れておきますね

幕末、ペリーが来やがったおかげで日本の鎖国政策は終焉を迎えます

海外から安い染料が入り、藍の需要は激減

同時に生糸の輸出、需要が増え、政府の後押しもあり藍の畑が桑畑になりました

そして世界恐慌、生糸が大暴落、国内で生産する生糸の90%はアメリカに輸出していましたので、その余波を受け昭和恐慌、日本は未曾有の不況に襲われます

映画「風立ちぬ」の冒頭、線路の上を歩いている人たちが登場しましたね。現金収入の道を絶たれた農村部の人が仕事を求め、線路伝いに都市部を目指したという場面でした

羽生、養蚕の盛んだった地域ですね、羽生市民100人に聞きました、この不況をどう乗り切りますかというアンケートです

子供を売る

江戸時代の東北地方じゃないですからね、昭和の埼玉県ですからね

川口民は荒川の土手のカエルを食べ尽くしたと伝わっています

桑の葉は人間の食糧にはなりません。ここで桑畑は大々的にネギに置き換わるんですね。利根川の運んだ砂を含む土壌もネギに良く合ったようです

月日は流れ

猪俣Aが深谷の地に

片腕を埋葬してから69年

摂関家の内紛により朝廷が後白河天皇方と崇徳上皇方に分裂、武力衝突に至るという大事件が勃発します

保元の乱です

保元の乱と続編の平治の乱には埼玉県民がたくさんたくさん参加しています。特に平治物語、京都御所の紫宸殿の白い庭の上で平家のエース重盛23歳と源氏のエース義平19歳が真正面からぶつかり合う、しかも相手は500騎こちらは17騎という漫画のような場面の選ばれし17人の中には埼玉県民が六名も含まれている

いわゆる義平17騎

などはかっこ良すぎてこれを世に知らしめたら二度とダサいたまなどとは言われなくなると思うのですが、それはさておき

保元物語の中の武蔵武士一覧、猪俣党の中に

手薄加七郎(てばかのしちろう)

という男の名前が見えます。また、別の記録には

源義朝に従う手勢の者どもは、鎌田の次郎正清、岡部の六郎、近平六、河匂(かわわう)三郎

手墓の七郎!!!

猪俣Aは奥州から持ち帰った片腕を埋葬し墓を建てました

片腕を失いながらも戦った彼の武勇は、そして腕の墓を建てた「ちょっと変わった人」の評判は、きっと武州中に知れ渡ったことでしょう

聞いたよ。手の墓が観光地化してるそうじゃねえか。手の墓一帯も安堵してやるから以後も励めいっ

もしかしたら義家直々に手のお墓のある場所を安堵されたかもしれません

実際、鎌倉時代の文献には手墓村の文字があるそうです

手墓が苗字じゃ、ということで手薄加になったり、本庄市で起こった合戦、五十子の戦いに手斗河という武将が参加していたり

今に残る手計

になったりはしますが、切られた手を洗ったので血洗島。その手の墓があったので手墓村

4の説を採用することで、この二つの村の紐づけがスムーズに成り立つと思うのですが、如何でしょうか

地名にはその土地の記憶が刻まれています

上手計に蛇島という場所があるそうです。大雨の降った際、濁流と化し村を襲った(噛みついた)小山川を大蛇に例えたのでしょう。地名に自然災害の危険性が、先人からのメッセージが込められていると考えられます

なので地名は安易に変えてしまって良いはずはないのですが、これも世の流れ。歴史あるこの二村についても「イメージが悪い」という理由から変更についての議論をされた過去があるかもしれません

残しておいてよかったですよね。大河ドラマの舞台がぽっと出のキラキラ地名じゃいまいちかっこつかないですもんね

時代は進んで明治22年。血洗島村、上手計村、下手計村、大塚村、横瀬村、町田村、南阿賀野村、北阿賀野村の8村が合併「榛沢郡手計村」が成立しますが、村名については大いに揉めました

そこに登場するのが

渋沢栄一

栄一は翌年の明治23年、紛糾している村名を

八つの村が力を合わせて日本の基、国の模範となるようにとの思いを込めて

こう改めました

違います。やつもとむらです

ただ、基と墓…。私は単なる偶然とは思えないんですね

100%の想像になってしまいますが

手計は絶対に名乗りたくない派と

歴史のある手計は絶対に譲れない派

その譲歩案として栄一は墓によく似た「基」という字を選び双方の顔を立てた

墓の字にも見えるだろ?

先生、そういうことじゃねえんだよ

見えるだろ?

ダメだ、いくら先生だってそりゃ飲めねえぜ

あ、おめえ勘違いしてんな、この俺が見えるだろって言ってんの

もしそうだとすれば、渋沢栄一

日本の模範となれとか、これっぽっちも思ってないですよねwww

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?