12話-茂吉の金瓶村と霞城桜祭り

みちのくのエスカルゴ号車旅

6日目 2022.04.13 その3

斎藤茂吉が生まれ育った金瓶村を歩く

この紀行文の昨日挙げた歩行歴の再掲だが今日は見る方向を逆にした。漸くみゆき公園を出て金瓶村(現上山市金瓶)に歩き出した。金瓶で「かなかめ」と読むのだ。そうだ上山城も上山市も「かみのやま」だった。

金瓶村の雰囲気を下の動画でお伝えしたい。

気持ちの良い春の散歩道。北の国はどこだってそうだが、この地も1年の1/3 ほどが雪に閉ざされる。いまでこそ幹線道路はすぐに除雪されるが、昔の人々はそれが当たり前の諦観があろうが、よく生きて生活してくださったと思う。

金瓶村茂吉生家に入る道に「打ち鐘」でしらせる「消防信号」の表示板があった。なんでこんなものがと驚いて写真に撮った。そうしたらすぐに「火の見櫓」があり、合点がいった。さすがに今は使ってはいまい。

子供のころ小学校の社会見学で学校の周りを歩いたことを思いだす。その時、明石の消防署も見学した。「火の見櫓」に人が昇って見張りをしていた。そんな櫓にも人は配置されなくなり、いつしか櫓も消えていった。若い人は想像もできないかな。

横書きが左から書かれているので、そんな古いものではないと思うが、茂吉さんの生家に繋がるタイムトンネルの仕掛けかもしれない。

茂吉さんの家の表札には「守谷伝右衛門」とある。茂吉は父守谷伝右衛門熊次郎と母いくの3男。熊次郎は守谷に婿養子で入った。

守谷茂吉は東京の精神科医斎藤紀一の婿養子となり斎藤茂吉となる。

学校教育に思うこと

茂吉の家のすぐ西隣が寺小屋であったらしく、茂吉5歳のときに金瓶尋常小学校となり6歳で入学し2年をここで学ぶ。小学校のすぐ西隣が宝泉寺で茂吉は幼少からこの寺で遊び、住職にかわいがられている由。

住職は佐原窿応(りゅうおう)。後に時宗一向派大本山(現・浄土宗本山)蓮華寺四九代貫主となった人で、茂吉の人格形成に大きな感化を与えただろう。

このような寒村にまで寺小屋があった。日本では藩校に入れない子どもであっても日本全国の寺小屋で、庶民の読み書き算盤道徳を教えつづけてきた。

富国強兵でなければ生き残れなかったであろう維新直後の日本は、官製の一派ひとからげの国民教育をなさなければならなかった。日本を取り巻く世界の趨勢を見据えていたからこそ、その方向性を示し実行した。そして寺小屋教育の基礎があったればこそ、明治の教育制度は一応の成功をみたのだろう。

では敗戦後でがらりと変えられた今の教育制度はそのまま放置でよいのか。若いころそんな教育制度は解体してしまえと思っていた。それを書き出すと旅が続けられない。

そんなことはnoteではここ「サニーサイドインターナショナルスクールの教師と出会い思いだしたこと」に書いていた。⇦リンク

冒頭の俯瞰図を拡大したら読めると思うが、この散策出発地の茂吉記念館、記念館は林の向こうなので表示は消えているが、歩き出した黄色の線が図の奥で消えている、そのさらに奥、山形県立上山明新館高とある。これは上山藩の藩校を引き継いでいる。県議会がこの名を決めた。歴史を忘れない人々の生は背筋を伸ばしたものになる。大事なことだ。

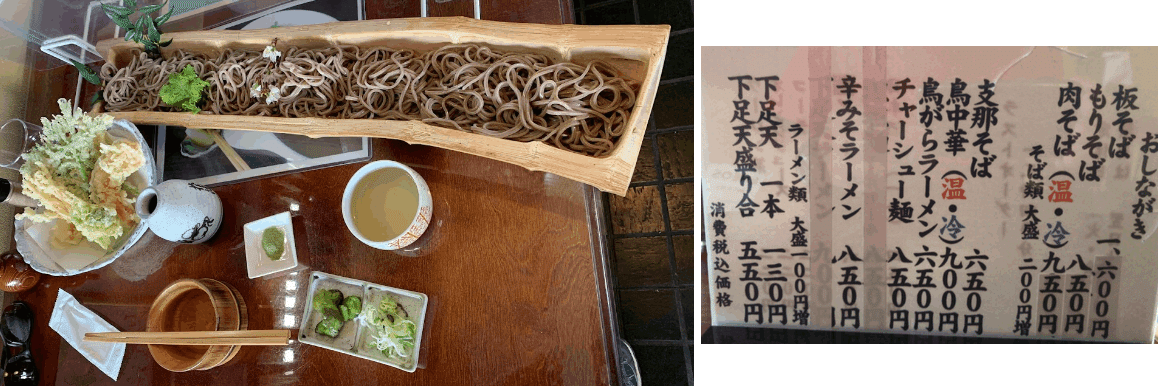

上山の板そば?

金瓶散策は3.5kmはど須川の両岸を左回りに歩いたら、茂吉記念館駐車場の手前に蕎麦屋さん。1250お腹ペコペコ。「板そば」ってなにか分からぬまま注文し、大正解。この旅に出て何度か蕎麦には裏切られた。やっと美味しい蕎麦屋さんに出会えた。

このあと温泉して山形霞城に向かうことに。

うわの温泉天神之湯。温泉でスキー青年とスキー談義。なんで板持ってこないと残念がってくれる。まあ今回の旅は板ソバで我慢。

霞城は夜桜ねらいなので、仮眠含め温泉滞在5時間。温泉を出てその高台から山形市街を望む。やっぱり人里が恋しくなる。

山形霞城址公園桜祭りの夜

山形市に入り山形大学医学部付属病院横のコンビニで食材など購入。この病院友人のTAX先生が昔修行したこともあるかななどと思いつつ、霞城址公園の駐車場へ列をなして進入した。久方ぶりの大渋滞もまたよろし。その風景を撮り忘れている。日常的経験はパスしてしまう人の性か。だから歴史には当たり前のことを残さねばならないのだな。みな特異な経験を残すから後世ではそれが普通と間違える。

そんな霞城の夜桜を楽しむ人々の風景を動画⇩でどうぞ。武漢熱に勝利できたのかな。屋台は出ていないのに多くの人々が繰り出してきました!

やっと6日目 2022.04.13の夜は暮れました。

車移動距離46km

徒歩移動距離7.5km12203歩

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?