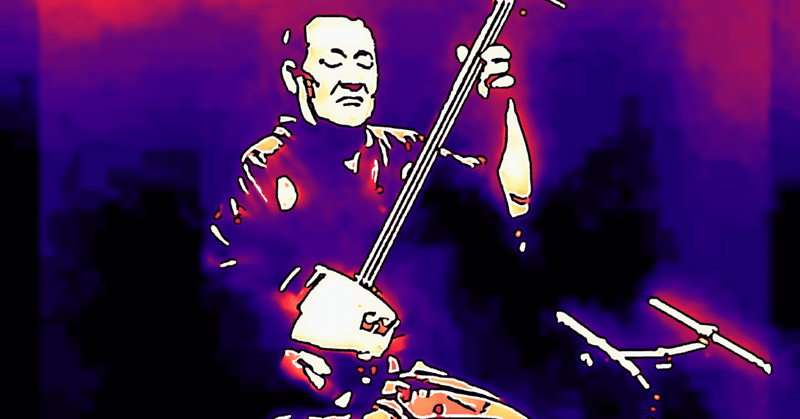

弾き三味線 高橋竹山の話

『高橋竹山』

日をまたいだので

昨日

2/5は

津軽三味線の巨星

高橋竹山の命日でした

津軽三味線

その演奏は

バチを叩きつけ

テンポも速く

音数が多いので

民謡というより

ジャズの演奏のような印象に感じたりします

いわゆる弾き三味線

ジャズが過酷な労働を強いられた黒人労働者が

怒りや苦悩、不満といった自らの感情を表現するように、

津軽三味線は極寒の厳しい津軽を生きる人々の

いろいろなものを現しているように感じます。

三味線はツボ当たりが悪ければ、音が出ない。

とくに津軽三味線は同じ曲でも、

その音のところでも、

津軽の匂いをもてるかもてないかが、いつも異なってくる。

津軽三味線に命を懸けた竹山

高橋竹山がモデルとなった

おなじみの楽曲

北島三郎の風雪流れ旅が有ります

ご存知の方も多く

馴染みの曲ですが

この楽曲の歌詞を見てみると

心に迫るものがありじつに切ないです

竹山は明治43年に生まれ、

3歳の頃にかかった麻疹の影響で半盲目となり

17歳頃には門付け(かどづけ)と呼ばれる芸人をしながら東北北部、北海道を回っています

1933年3月2日に三味線引きの仕事で

三陸海岸にある玉川の旅館に宿泊中

夜半過ぎに昭和三陸地震により

宿泊していた宿は津波に襲われて全壊。

高橋は地震が収まったあと宿から避難

津波の来る直前に命からがら

宿の裏にある山へ避難することができたそうです。

その後1938年、イタコをしていたナヨと結婚しています。

門付けの旅の様子を歌にしたのが

皆さんもご存知の『風雪流れ旅」です

過酷な人生

その人生を懸命に生きた竹山

その演奏に

津軽の厳しい毎日を生きた

その想いが伝わってくるようにも思えて来ます。

昨今、高橋竹山の業績が再度脚光を浴びて来てますが

高橋竹山は

同じ県民として

今一度知りたい人物の一人だと思います。

高橋竹山の津軽三味線を聴くと思います。

命をたぎらせ過酷な気候の故郷で一瞬、一瞬を懸命に生きる尊さ

などなどです。

「三味線で苦労するのは音色だ。音色にもいいわるいがある。どうすればいい音がでるかということは、やはり勉強だ。これだけは習ったってできるものでない。手は習うことができてもいい音をだすのはその人の力と、考えと仕事で研究しなければならないことだ。三味線の音色は、自分の気持ちと指でつくっていくものだ。気持ちと指と一致させるのがたいへんだ。音はおなじ師匠から習っておなじ手でも人によってちがう。そこが面白いところだ。師匠から習ったことばかりで、いいというものではない。師匠のいい音色を頭にいれるということは、これは音だから眼でみてわかるものでない。おらの師匠は三味線は下手だったが、曲の筋道ははっきりしていた。師匠はいくら上手でも筋道しか教えられないし、また、上手は習われるものでない。それは自分でやることだ。師匠というものはまちがいのない基本を正しく教えれば、いい師匠だ。」

参考図書

「自伝 高橋竹山 津軽三味線ひとり旅より」著 高橋竹山

『寒撥 ~高橋竹山魂の響~』

記事編集/鈴木勇(グローバルキッチンサイゴン所属)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?