「無いに等しいものを有ると呼んで下さる神」

「無いに等しいものを有ると呼んで下さる神」

「ローマの信徒への手紙 」 4章 17節(一部)

彼はこの神、すなわち、死人を生かし、無から有を呼び出される神を信じたのである。(協会訳)

死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神を、アブラハムは信じ、……(新共同訳)

20世紀の末に日本では、解散後様々な形で生き残ったオウム真理教の扱いをめぐって日本各地に不安が広がる中、次々に疑似宗教もしくは新興宗教にまつわるトラブルが発生しました。中には、従来の良識を無視し、独自の価値基準を堂々と主張する「ライフスペース」や「加江田塾」なる団体も現れ、他方ではうさん臭い足の裏診断で「法の華」という団体が隆盛を極めていました。しかもそれらが教義や思想の領域にとどまらず、自らの信念に基づき実行に移し、地下鉄サリン事件やミイラ化した遺体の治療事件なども起き、世間は大いに驚き動揺しました。

これにより、社会倫理や生命の定義をめぐり、日本社会が明確な価値観を提示できない混沌にあることが明らかになりました。既存の社会倫理や現代科学における生命の定義を真っ向から平然と否定するその信念はどこから来ているのか、いったい彼らは何を信じ何を求めているのか、その常識離れした思考に対して一般市民の不安が増大するのもやむを得ないとも言えましょう。

これについて、非常に興味深い文章に接しました。それは山本七平氏が今から20年近くも前に書いた『宗教からの呼びかけ』(山本書店刊)の中にある「百万人の最短反応」と題する一文です。これは『大宅壮一全集4 宗教をののしる』の〈解説〉にかかれたものであり、「現代に通じる新興宗教批判」と副題が付けられています。

山本氏は、昭和一桁から30年代までの大宅壮一の宗教に関する論文を一読して、つぎのような感想を述べています。

「読み終えると同時に溜息が出た ─ 何と日本は変わらない国であろうか、なぜ飽きもせず半世紀の間同じことをつづけているのであろうか。その間には戦争もあり、敗戦もあり、社会も一変したはずなのに」。この点では以下に示すように、山本氏が執筆した当時から20年以上経った現在も全く変わっていないと言わざるを得ません。

山本氏の本文に、さらに耳を傾けてみましょう。昭和初期の新興宗教ブームを見てこう述べています。

それら疑似宗教・新興宗教のほとんどすべてが神道系か仏教系で、その名のごとく「類似・新興」であっても決して「新宗教」でなく、すべていずれかのヴァリエーションである点も現代と変わらない。さらに、その「教団の幹部の中にも、信者の間にも、インテリが多いということが、最近の類似宗教一般の著しい特色」であることも、その理由が高学歴であり、それゆえ「社会的地位が高いわりにインテリジェンスが乏し」いことも現代に共通している。さらに「文化的に相当訓練されたインテリもかなり多く入っている」ため、新興宗教はみなジャーナリスティックで「古今東西の哲学や文学などを巧妙に引用したり、換骨奪胎したりして、宣伝技術はすばらしくうまくなっている」という指摘も現代に通じる。(30頁)

ここでいう「現代」は山本氏が執筆した当時の1981年ですが、正に今日の日本ではないかと疑いたくなるような記述と言えます。山本氏自身、大宅壮一の論文に接し半世紀も前から変わっていない日本の状況に驚いていますが、それからさらに20数年が経過した今日でも基本的に何ら変化していないのではないでしょうか。オウム真理教はじめライフスペースや加江田塾もそのとおりでした。ただ昭和初期に比べ、キリスト教や科学思想など西洋的なものも取り入れ教義化している点が異なっています。いずれも一般から見れば高学歴のインテリと呼ばれる者たちも加わり、パソコンやインターネットなど最新の科学技術を駆使して自らを堂々とアピールし、マスコミを賑わしています。どうやら、この本質はずっと以前から変わっていないようです。更に先を見てみましょう。

そしてこれらの新興宗教はみな、共通した点をもっている。すなわち「売り出しの神様スター」がおり、「宗教とは治療以外の何物でもない」点があり、同時にこの「神様スター」教祖に一切をまかせることが「信仰」だという〝教義〟があり、

「信仰は自動車に乗るようなもので教祖は運転手だ。悪いことは教祖が悪いといわれたから悪いのであって、それ以上追求するのは客が運転手に差し出口をするに等しい」といった「判断停止」が立派とされ、そこまで到達しないと願うことはかなえられず、そこで「かなえられぬ」理由は専ら「信仰が足りないからだ」とされている。「神様スター」にあるものはまさに、フロイトのいう「幼児的全能感」をもつ者であり、信者とはその全能感への幼児的信仰を抱くものなのである。

なぜこのような新興宗教が隆盛をきわめるのか。大宅壮一はこれを前述の「インテリジェンスなきインテリ」の輩出 ─ これも「学歴 → 高収入」迷信に基づくならそれ自体が新興宗教的だが ─ とそれを輩出する基盤にあると見る。

いわば現世利益の追求と、その追求における「最短反応」なのである。

少々長く引用しましたが、この箇所はあらためて解説の必要がないほど明快です。ここ数年、数々の「神様スター」と「判断停止」したその従者達を見てきました。その彼らの行動を「最短反応」というキーワードで端的に言い表されています。

すなわち「心理学の言葉に〝最短反応〟というのがある。鶏と犬の前に、かれらの好きそうなエサをおき、その間を金網か何かで遮断すると、鶏はそのエサに向かって突進するが、金網にぶつかってバタバタし、羽を失うだけでエサにありつけない。犬も金網にぶつかるが破れないということに気がつくと、遠まわりしてエサに到達する」。ところがそれができず、目の前にありながら、何かに遮断されている現世利益へと鶏のように最短反応を起こすことが、新興宗教という形になって表れる。(33ー34ページ)

オウム真理教が地下鉄サリン事件を起こしたのも、ライフスペースが重体患者を病院から移したのもこの「最短反応」であったと言えないでしょうか。当時マスコミはこぞって、オウム真理教の幹部が皆高学歴であるにもかかわらずどうしてあのような事件を起こしたのか、といった疑問を投げかけていました。大宅壮一氏のいう「インテリジェンスなきインテリを輩出する基盤」に同じく乗っているマスコミや私たちには「自分の目の中のまるた」(マタ七章三節)が見えなかったし、今も見えていないと言えるのではないでしょうか。「しかし、新興宗教が必ず崩壊する原因があ」り、それは「新興宗教の自壊作用」であると大宅氏は指摘し、山本氏もそこに注目しています。

……「インテリジェンスなきインテリ」を幹部にしてジャーナリスティックになることは、「異常な発展を遂げるにははなはだ好都合」だが根づく度合いが浅く、何かが「わずかに暴露されたりして人気が下り坂に向いてくると、非常にもろく」、本心では懐疑的なインテリ包含がそれを機会に「内部の対立抗争を生むチャンスが多く、少しでも内部的対立が発生すれば、直ちにそれが外部にもれて一般平信者の間にまで、波及する危険性が多い」わけである。いわば「宗教ジャーナリストとしての成功が、宗教家としての成功であるかのごとき錯覚」が崩壊の一因となる。

さらに現世利益追求への最短反応は結局は鶏が金網にぶつかって羽を落とすだけのことでしかないという現実の壁があり、さらに幼児的全能感をもつ「神様スター」の教祖は、この全能感から来る最短反応が最も強いから、目前の直接的現世利益を最短反応的に獲得しようとしてスキャンダルを起こす。そして崩壊していく。(34ー35ページ)

確かにそういう崩壊の過程を私たちも目の当たりしました。オウム真理教などはまさにそうでした。また、「法の華」もそうしたケースと言えましょう。「では、必然的に崩壊する原因を内包するなら放置してよいといえるか。そうはいえない」のですが、名を変えて生き残り活動を続けているオウム真理教の例でも分かるように、そう簡単に消滅しないのも事実です。なぜなら日本にはこうした「疑似宗教」や「新興宗教」を生みだし育む土壌が歴然と備わっているからではないでしょうか。

昭和初期の新興宗教は、あの世界恐慌から来た不況、またその中における現代ではすでに想像不可能な民衆の「ワラにでもすがりたい」という否応なき最短反応に対応して急成長した。戦後も一時期は似た状態にあったであろうが、経済成長期にはむしろ、「自分だけが成長に取り残されているのではないか」という不安から来る最短反応に対応する形で急成長している。(35ページ)

「自分だけが成長に取り残されている」という不安で、今日の私たちが苛まれているか疑問ですが、様々な不安に取り憑かれていることに変わりありません。

それらの「不安」の原因は、「本当の救いが分からない」ところから来ていると言えるのではないでしょうか。

それはまた、本当の神と出会っていないと言い換えることができましょう。

「最短反応」で目前の目に見える幸福を提供してくれるのを「カミサマ」とし、それにしか反応できない精神的未発達、そういう未熟さが私たち日本人にはあるように思います。

そもそも「幼児的全能感」をもつ教祖が生まれることも、またそれに「幼児的信仰」を抱き師事する弟子が現れること自体がそうした精神的未発達さを実証しています。世界有数の教育水準を誇り、世代を追うごとに高学歴化が進んでいますが、大宅氏のいう「インテリジェンスなきインテリ」ばかりが増大し、その中に「幼児性全能感」を懐き自己を主張する教祖が生まれ、「判断停止」した従者が続く、こうした有り様が、日本では連綿と昭和の初期から続いていると指摘されているのです。それは教育の問題であり、またあえて言えば宣教の課題ではないでしょうか。

では、本当の神とは誰か、なた真の信仰とは何をさすのでしょう。

正に、それを問わねばならないのです。

同じように人の〝救い〟をテーマとする既存の宗教と、こうした新興宗教とどう違うのでしょうか。

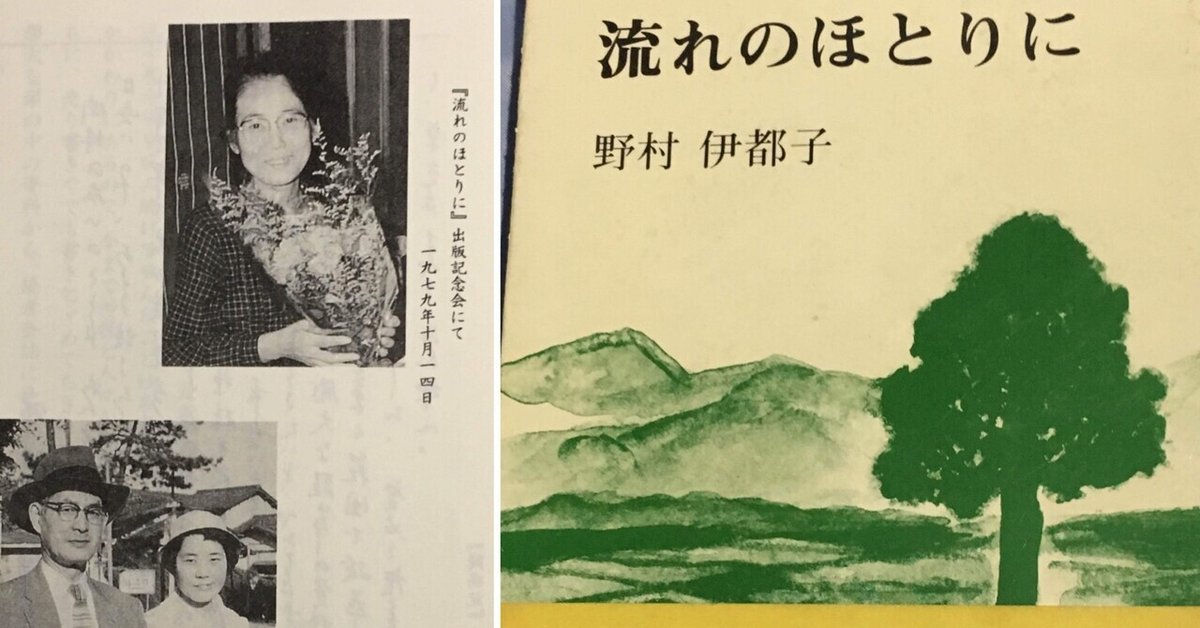

大宅氏が新興宗教を評して「宗教とは治療以外の何物でもない」と指摘することから私がまず思い浮かべるのは闘病の信徒、野村伊都子さんのことです。1999年、彼女の召天満20周年を記念して彼女の遺作『闘病記』の改訂版を出版しました。

それを機に、もう一度伊都子さんの残されたものを学んでみようと『流れのほとりに』(聖燈社刊)も繙いてみました。

読み進む内に、伊都子さんの闘病生活を彩る数々のエピソードや登場人物に引き付けられました。

中には三木岡山県知事やハス博士で有名な大賀一郎先生など著名な方もいますが、そのほとんどが闘病生活で出会った患者さんたちや医療スタッフ、または伊都子さんが一時奉職していた盲学校の生徒さんや自営していた編み物教室のお客さんなど身近に接した普通の人たちです。

その中には、村人すら相手にしない「オトメサン」と呼ばれた女性の物乞いや、病院荒らしの女泥棒まで登場します。

伊都子さんは彼らとの心通う出会いを通して、時には深く語り合い、時には共に祈りに導かれました。それらはいずれも、金網の向こうの「エサ」へ突進する「最短反応」のような御利益とはおおよそほど遠いものばかりでした。

元看護婦Oさんの闘病と、彼女の死に様を見て復活を信じたちょっと知恵遅れのA君。(『流れのほとりに』77ページ)。

女子大出のインテリだが不幸にして離婚し「ぽっつり独りっきりのあばら屋生活」をしている掃除婦さん。

「朝ごとに患者はみな彼女の出勤を待ちわび」るほど慕われていた彼女と伊都子さんとの琴線に触れる交わりが続き、手術のために上京して転院する伊都子さんに「最もよいことは、神様とともにあることよ」と語りさっと立ち去っていった「卯年の掃除婦さん」のエピソードもあります(83ページ)。

また「藤小母さん」と呼ばれた村松藤枝さんの施設で、幼くして母を亡くし、自分も結核で臥す身となりながらも、けなげに生きた「喜三ちゃん」。ギリシャ語で聖書を読みつつ闘病を続け、若くして召されました(93ページ)。

そして、「涙」にでてくる湖北の貧村出身のおばあさん。極貧の中一五人もの子供を育てあげたが、その苦難の生涯を決して恨まずいつも微笑んで人生の悲哀を内に秘めていた。その彼女が、伊都子さんが読むラザロの復活の記事に「神様の御子が涙を流してくださった」といって初めて嗚咽しやがて号泣となり、「神様の御子が、私のために十字架にかかって死んでくださった。もったいない。もったいない」と言い続けて天に召されたそうです(98ページ)。

Gパンスタイルでわがまま娘ぶって入院してきた「大川益美ちゃん」。伊都子さんとの交わりの中で心を開き、顎部腫瘍の激痛と度重なる過酷な手術に耐え、「一つ一つ取り去られてゆく自由にさからいはしなかった」彼女は、その痛みを引き受け、最期は発することができない言葉に代えて、「枕元にピンナップした『サムエルの祈り』を指さして、次に私を指さし、自分を指さし、最後に大きく手で輪を描いて、みんなのために祈っている」と祈りのメッセージを残して天に召されていきました(103ページ)。

「三味線」に描かれる寡黙な老いた芸者のBさん。

そして、先の戦争で日本兵に性病をうつされやっとの思いで治療を受けに来た沖縄の星好きな女性は、渡航するのにトランク一杯におしめを入れてきたのですが、帰りは「聖書と讃美歌、それにレースのついた下着と花柄のブラウス」といって伊都子さんと涙を流しながら笑った「トランクの中味」(114ページ)。

「コスモスと娘」、新興宗教の熱心な信者である母親の入院手術に付き添ってきた少女のエピソードです。

そして、「いまわのきわに」のOさんなどなど。いずれも病や貧困、離婚や疎外といった世にいう不幸を背負いながらも、伊都子さんとの出会いを通して、その苛烈な運命を摂理として受け止め、懸命に生き抜いた生き様が描かれています。そのどれもが強烈に魂に刻まれ忘れることができません。彼らの大半は、結果として人並みの幸せすら手にすることはありませんでした。にもかかわらず、読了後、いいしれぬ安らぎを与えられるのです。

中でも、28歳の若さで、しかも結婚半年というのに子宮ガンにより臨終を迎えることとなったOさんの話「いまわのきわに」は忘れることができません。

入院中の伊都子さんがベッドで手芸をしていると、開いたドア越しにそれを見つめていたOさんとの出会いが、彼女との交わりの最初でした。それ以来彼女は伊都子さんのベッドを幾度か訪ねました。彼女は「グレコの聖家族のマリアにとてもよく似た美しい人だった」そうです。短い交わりの中で、彼女は言葉少なに死の恐怖を伊都子さんに語ったことがあったようです。しかし伊都子さんはうまく答えることができませんでした。

ある日伊都子さんが久しぶりの外出から帰院すると、Oさんからのメッセージが待ち受けていた。

「…ヨビタテテワルイケド アイタイ…」

彼女の臨終が迫っていたのでした。伊都子さんは彼女の苦悶に真摯に答えてあげていなかった自分の怠慢と欺瞞にさいなまれながら病室に駆けつけます。「Oさん!」と呼びかけると、目があった瞬間Oさんは絞りだすようにこう言いました。

「アイタカッタ! オシエテ!」

「オシエテ!

ワタシハ ナニシニ、ウマレテキタノ?」

そして「いきなり渾身の力をふるって起きようと」し、伊都子さんに詰め寄ろうとしたそうです。

「一言ごとに顔色がかわる。ああ、このときの彼女の目を、声を、私は決して忘れはしない。そしてその時の自分の内心のうろたえ方も忘れはしない」。伊都子さんは悔んでも悔やみきれない思いに苛まれました。。

「ほんのわずかだったとはいえ、Oさんとの交わりに一体私は主の婢(はしため)として何をしたか。ああ、何にもしてやしない。よろこびを、感謝を、わかちあったことがない。……福音は私どもを罪から救い出し、ただちに私共にうちに溢れて言い難い力となるものでなければならないのだ。それでなければこれほどの苦悩にさいなまれ、しかもこの瞬時も余裕のないせっぱつまったところにおいてまで、彼女をこんなに追いこむことはなかった筈だ。ああ、一体私は今、どう答え、どう語ればよいのか?」(127ページ)

伊都子さんはやっと口を開きました。

「神様のみもとに新しく生まれかわって帰るためよ」

私はやっと口をひらいてそういった。するとかすかに首を横にふって彼女はつぶやいた。

「私には、その資格が、ない」

絶句する伊都子さんの手を、残された渾身の力を振り絞って握りかえすOさん。そして、伊都子さんは聖書すら手にしたことも開いてみたこともない彼女に向かって、

……思いきってルカ伝23章39?43節までを一言一言ゆっくりと読んだ。そして、「この十字架にかかって私ども罪人のために血を流して死んで下さったお方にすべてをまかせるなら、安心していいの。目をとじていいの。何もかも一番よいようにして下さるのよ」

といい添えた。

彼女は大きく息を吸い、ゆっくりと首をタテにふって目を閉じた。

二日後召天を迎え、霊安室に最後の別れをつげにゆき、顔をおおう白布を取り除けたとき、あれほどむごかった彼女の顔は美しく生きていた。微笑をたたえ、平和そのものであった。……かすかにひらいた口もとはこう語ってくれるのだった。「私たちにとってはいついかなるときも、たとえ如何なる事が未解決のまま残されていても、今こそが恩恵(めぐみ)の時」と。(129ページ)

『流れのほとりに』に登場するひとりひとりに「信仰とは何か」、「救いとは何か」を教義としてではなく具体的に教えられます。

それは明らかに新興宗教が約束するような現世での幸福を獲得するものではありません。

最期の引用にあるように、「たとえ如何なる事が未解決のまま残されていても、今こそが恩恵の時」という信仰です。

「オシエテ!

ワタシハ ナニシニ、ウマレテキタノ?」

この悲痛な叫びを前にして、「最短反応」で「宗教」を唱えているものはいったいどのような言葉を差し出すことができるでしょう。

「それはあなたの前世の業だから、…」。

「それは先祖を供養しない罰だ」、「もっとお布施を出しなさい」。

あるいは、「そんな疑問はもってはいけない」。

「あなたの信仰が足りないからだ」、「ただ信じなさい」でしょうか。

そしてオウム真理教のようにそうした業(カルマ)を取り払うために懸命に修行に励むか、または解脱した尊師の功徳に全財産を投じて縋り付きなさい、と強要するのでしょうか。

しかし、そのように答えを簡単に出すこと自体、自らの虚偽をさらけ出しているのではないでしょうか。

「ワタシハ ナニシニ、ウマレテキタノ?」

今際の際に発せられたこの疑問を前にして、人は絶句せざるを得ません。

しかし、伊都子さんは祈りの内に導かれ、『ルカによる福音書』の一節をゆっくりかみしめるように読み、引き続きこう付け加えたのでした。

「この十字架にかかって私ども罪人のために血を流して下さったお方にすべてをまかせるなら、安心していいの。目をとじていいの。何もかも一番よいようにして下さるのよ」。

伊都子さんを通して語られたこのメッセージがOさんを安らかにしたようです。

彼女はその言葉を耳にして、いったい何を見たのでしょうか。

「幼児性全能感」をまとった教祖でしょうか。断じて違います。

伊都子さんがその時読んだ聖書の箇所は、主イエスと共に十字架にかけられた二人の犯罪人が、主イエスと共に処刑されつつある時のやりとりを伝える場面です。

その最後は、主イエスに向かって真摯な態度で接した盗賊に対して、「あなたは今日わたしと一緒にパラダイスにいる」との言葉で終わっています。

十字架に架けられた神の子の姿に多くの人々は「破滅」を見ました。

しかし、Oさんは死の床で、「ワタシハ ナニシニ、ウマレテキタノ?」との疑問で魂を苛まれながらも、この短い聖書の記事と伊都子さんの言葉によって、十字架上の主イエスと出会い、安らかに目を閉じることができたのでした。

この事実は決してないがしろにはできないのではないでしょうか。

それは「ワタシハ ナニシニ、ウマレテキタノ?」という悲痛な疑問に直接「最短反応」で答えたものでは決してありません。また、単なる諦めの境地を勧めたのでもありません。

人としては、せっぱ詰まりどうしようもないところへ追いやられながらも、そこへ予想だにしない語りかけがもたらされたのです。そこには理屈で説明できない、理性では飛び越えることができない、深い深い深淵があるのではないでしょうか。

それは「無いに等しいものを有ると呼んで下さる神」(ローマ4・17、私訳)と出会った、と言ってもよいのではないかと思うのです。

「ローマの信徒への手紙」の原文ではこうなっています。

καλουντοs τα μη οντα ωs οντα

カルーントス タ メー オンタ ホース オンタ

calling the not being as being

この箇所は協会訳(口語訳)では「無から有を呼び出される」、新共同訳では「存在していないものを呼び出して存在させる」とそれぞれ訳されています。

後半にあるονταは英語で言うbe動詞に相当するειμιの分子形で、「ある」とか「いる」といった存在を示すものですが、和訳しにくい言葉です(これについては出エジプト記3章14節の神の呼び名「私はある」を彷彿させます)。

上記の通り、英語に当てはめると少し分かりやすいかもしれません。

τα μη οντα(the not being:存在しないもの)をωs οντα(as being=存在するもののように)、καλουντοs (呼んでくださる)となります。

協会訳では「無から有」と訳され、その対象が宇宙全般に広がり天地万物の創造の神を表現されています。

一方、新共同訳では「存在していないもの」と訳され、人が対象になっていると言えます。

原文の表現をそのまま現すとすれば「無なるものを有なるものとして呼び出される」(青野太潮訳、岩波書店)が近いと言えますが、「無いに等しいものを有ると呼んで下さる神」と訳し変えてみました。

『流れのほとりに』には、世の片隅で生きて人知れず信仰を証した人々が描かれています。

そこにはいずれも現世の御利益と直結する幸せに縁遠い人々が登場しています。

満たされない希望、癒されない病、酷いほどの病魔との戦いや死に直面しあがき苦しむ恐怖、そして、貧困と困窮の中での呻き……。「最短反応」はもとより、人間的な(ヒューマニシスティック)理想や希望では容易に消し去ることのできない悲哀が直視され描かれています。

それらの人々はあたかも無造作に刈り取られ火に投げ入れられる野の雑草のような存在、τα μη οντα(the not being、無いに等しいもの)であり、「ワタシハ ナニシニ、ウマレテキタノ?」と問うことしかできないような存在でしょう。

「紡ぎもせず、織りもしない」全くの役立たずで「きょうは野にあって、あすは炉に投げ入れられる草」のような存在とも言えます。

しかし、その彼らにも花が、「栄華を極めた時のソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾っていなかった」と主が賞賛された花が咲くのです(ルカ12・22以下)。

まさに「無いに等しい」存在である私たちに対して、聖書は、「あなたは有る」と呼びかけて下さる方がおられることを示してくれます。

今際の際で発する救いの希求であっても、真正面から、十字架に架けられた姿でそれに応えて下さる方がおられる、そして、その呼びかけに呼応して、苦難の最中であってもそれをそのまま受け止められる真実(πιστιs ピスティス)な方がいらっしゃるのです。

Oさんはじめ『流れのほとりに』にはそうした人々のπιστιs(ピスティス=真実)に溢れた交流が描き出されています。

この現実は諸新興宗教が指し示す「信仰」とは違う別のπιστιs(ピスティス=信仰)の世界があることを鮮やかに示しているのではないでしょうか。

大宅壮一氏や山本七平氏の指摘にある新興宗教の隆盛はまだまだ続き、簡単に癒し、容易に安心を説く「カミサマ」は決して廃れはしないでしょう。また、伝統的な宗教的教義や人知で作られた諸々の思想なども、人々を引き付けていくことでしょう。

しかし、世の片隅でOさんのように真実に生ける神と出会い、その真実を信じて歩む小さき群れが、着実に引き継がれているのを忘れてはなりません。

そして、私たちもまたそうした者の一人として、主イエスに呼びかけられている存在ではないでしょうか。

「無いに等しいものを有ると呼んで下さる神」との出会い、それは家庭でも、職場や学校でも、雑踏の中でも大自然にあっても、病床や臨終の床にあっても、「ナニシニ ウマレテキタノ?」と呻く者でも、そんな私たちを「有ると呼んでくださる方」へと顔を上げさせて頂けるのです。

私たちは真っ暗闇の深淵に落ちて消滅してしまう儚く虚しいものでは決してないのです。

この恩恵は「インテリジェンスなきインテリ」たち、また「幼児性全能感」を抱く教祖と「判断停止」した信徒たちであっても、また「私には、その資格が、ない」と呻く魂であっても例外なく差し出されている恩恵なのだとパウロは説いています。

なぜなら、Oさんが発した「オシエテ! ワタシハ ナニシニ、ウマレテキタノ?」という問いは、すべての人が魂の深奥からあげる叫びであり、その問いに対して「無いに等しい」私たち、「あすは炉に投げ入れられる草」のような私たちを「有る」と呼んで下さる方がいらっしゃるからです。

私たちをありのままで受け止めて下さる方との出会いこそが人生の究極の目的です。

「ある」といって手を差し伸べて下さるその方に、心を頑なに閉ざす罪から私たちを解き放ち、素直に応える真実(πιστι∀ ピスティス)を賜り、その憐れみを請う者と造りかえて頂きましょう。

そして、賜った恩恵を溢れさせ、その喜びを隣人と分かつものへと造り上げていただこうではありませんか。

(2000年12月刊行の「番紅花の如く」掲載を改訂しました)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?