【なれっじメモ①】システム思考

思考力を培うため、積極的に知識(ナレッジ)を取り入れアウトプットによって自分のものにしていきたいと思います。

「意識高い系」な横文字だって使っちゃいますよ~(笑)

さて、一つ目はインターンで山本さんに講義をしていただいた「システム思考」を中心とした知識たちです。

◇◇◇

1.問題と課題

(1)問題と課題の違い

(2)よく考える とは

(3)「問題解決症候群」の3つの思い込み

(4)5whys(5回のなぜ)

(1)問題と課題の違い

◇問題(problem)

観測可能な事実であり、目指すべき未来と想定される未来の間に発生するギャップ

◇課題(task)

問題を解決するため(ギャップを埋めるため)にとる行動

つまりは、目指すべき未来・想定される未来の両方を具体的に描かないと、まず課題の設定ができないということ。

「課題解決」という課題が最適なものなのか、どこを目指すための課題なのかを見極めないと取り組む意味がなくなる。

<問題の種類>

・目指すべき未来が明確に定まっていて、共有できている問題

・目指すべき未来が人・状況により異なる問題

どちらかによっても、取り組み方が変わる。

(2)よく考える とは

よく考えるとは、考え方の手順に沿って、経験や情報を照合しながら具体的解決策を生み出すこと。

①現状把握→②問題発見→③原因究明→④ゴールイメージ→⑤具体策↷

というサイクルを繰り返して、より良いものを生み出す。

「悩む・調べる・とりあえず行動する」ことは「よく考える」とは違うなんて、痛いところを突かれたな・・・

(3)「問題解決症候群」の3つの思い込み

①問題は与えられるものである

②与えられた問題には必ず唯一の正解がある

③何が正解かは誰かが知っているし、場合によっては教えてくれる

この思い込みに陥ると、「そもそも設定された問題や選択肢は適切なのか?」と前提を疑わなくなる。

私もこの思い込みに陥りがちだと反省。

正解のない問いを考えることに慣れていかないとだね。

(4)5whys(5回のなぜ)

繰り返し問いかけて問題を掘り下げることで、真の原因を突き止め、根本からの解決を目指すこと。

<ポイント>

①事象をありのまま(見たまま)表現する

②主語+出来事で考える

③「何のために」分析を実施するか明確にする

例えば、事故を起こしてしまった原因を掘り下げると、個人の不注意というだけでなく、職場の配置や設備に原因があったという事例もあった。

「問題は環境にある」こと、その問題を見つけて「根本から問題を解決する」ことが大事。

2.issue(イシュー)

(1)よいイシューの3条件

(2)イシューツリー

issue(イシュー)

考え・論じるべき本質的な論点や課題

(1)よいイシューの3条件

① 本質的な選択肢である

② 深い仮説がある

③ 答えを出せる

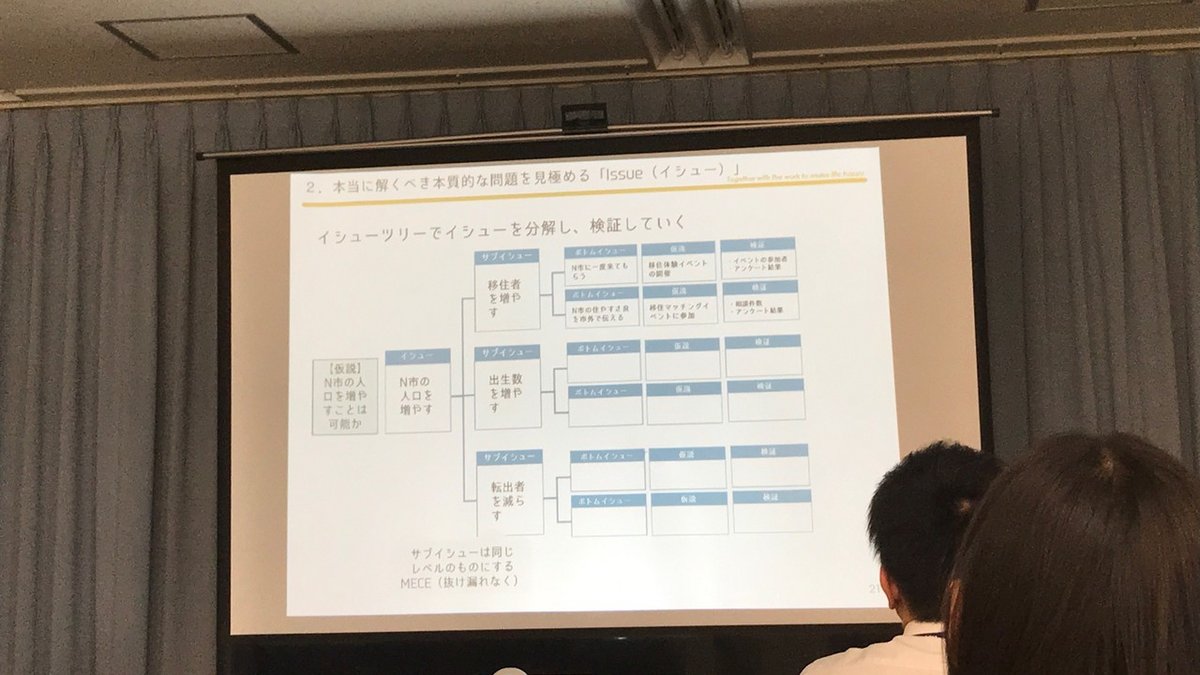

(2)イシューツリー

サブイシュー・ボトムイシューと分解し、検証していく。

イシューに関してはまだ理解不足。本など読んでもう少し深めたい。

3.システム思考

(1)「氷山モデル」

(2)ループ図

(3)システム思考の7原則

(1)「氷山モデル」・・・問題解決のレベル

システム思考とは、物事の全体像や根本を捉えた上で、望ましい変化をつくりだす思考法。

氷山はその考え方をよく表していて、海面から出た部分(出来事)だけを見て対処しても一時しのぎにしかならず、元となる「メンタル・モデル(固定概念、先入観、意識の前提になっているもの)」から捉えて解決に向けなければ、本当の解決や必要な変化は生まれない。

今までパターンや構造まで考えることはあったけれど、メンタル・モデルまでは意識になかった。

メンタル・モデルには「合っている・間違っている」ではなく、存在に気づいて向き合うことが大事とのことですが、その段階が難しい。

それには「外の目」「様々な立場の意見」が必要なんだろうな。

問題解決の場面で、このモデルを意識して「どの段階の解決策なのか」整理しながら取り組むと考えることややるべきことが見えてきそう。

(2)ループ図

問題の構造(変数、全体像と因果関係)を可視化するためのツール。

チームで共有して把握し、一番効果的なレバレッジポイント(働きかけるポイント)を見つけることが「課題の設定」において重要になる。

①変数

②因果関係を示す矢印

③要素のつながりを示す「同」「逆」

④ループの種類を示す

―自己強化型ループ:変化の強化・加速(好循環・悪循環・成長など)

―バランス型ループ:変化が打ち消される(安定・バランス・消耗など)

⑤遅れ(タイムラグ)

ループ図を作る際「どの変数を変化させたいか」という目的の共有が必須。

例えば<A店の活性化>と言っても、利益を上げたいのか、来客数を増やしたいのか、満足度を上げたいのかで全然違う図ができる。

やはり「何を目指すのか」を考えることが先決。

でもその「目指す姿」をチームから引き出して設定するのが難しいんだよな…何かいい方法はないかな…。

ループ図はいくつものループがつながりあっている様子を客観的に見ることで、様々な事象が影響しあっていることが良く分かる。

Google経営をモデルにループ図を作ったのが面白かったので参考までに↓

(3)システム思考の7原則

① 人や状況を責めない、そして自分を責めない

―問題を引き起こしているシステムを責める

② 「出来事」でなく「パターン」を見る

③ 「このままのパターン」と「理想のパターン」のギャップを見る

④ パターンを引き起こしている構造(ループ)を見る

⑤ 目の前だけではなく、全体像とつながりを見る

⑦ システムの力を利用する

―悪循環のループを弱める、好循環のループを強める

―望ましいループを作る、望ましくないループを断つ

つまりシステム思考で考える癖をつける!

システム思考で問題に取り組む!

格言に「今日の問題は昨日の解決策からくる」とあった。

前の最適な方法が、状況が変われば困りごとにもなる。

状況や目指す姿は随時修正していき、変化させることを恐れずに進みたいね。

また問題はシステムの一部となっている人しか解決できない。

だからこそ「巻き込む力」も「現場に飛び込む力」も必要になってくるんだな。

◇◇◇

今まで「人口減少」などの大きなテーマで話をすると堂々巡りになって、場当たり的な策を出すか、「どうしようもないよね」と諦めたようになってしまい、あまり建設的な話ができるイメージがなかったんですよ。

でもこの回は、めっちゃいい話してるな~って感じがあって驚きでした。

「システム思考」は一歩前に出るきっかけになると目の当たりにしました!

すごく分かりやすく教えてもらったけど、まだまだ理解しきれていません。

本や参考論文など読んで、自分なりの理解や方法を習得していきたいですね。

オススメしていただいた本を載せるので、みなさん一緒にお勉強しよ?

ちなみに今回の講義は本5冊分くらいだそうですよ。うふふ

【参考書籍】

・なぜあの人の解決策はいつもうまくいくのか

(著:枝廣 淳子+小田 理一郎)

・もっと使いこなす!「システム思考」教本

(著:枝廣 淳子・小田 理一郎)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?