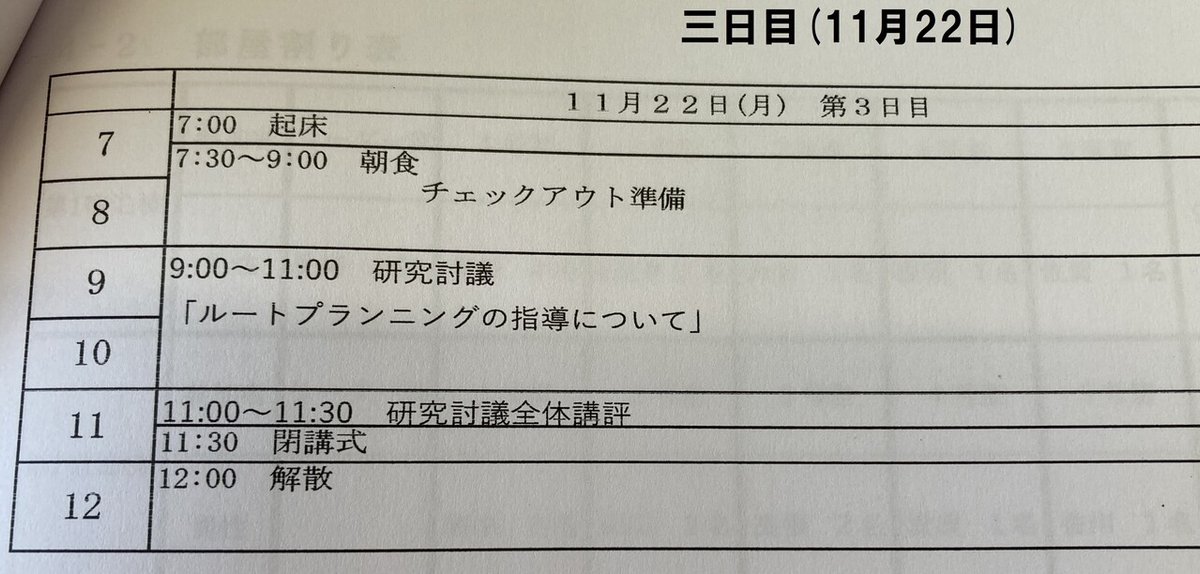

安全登山指導者研修会「西部地区」最終三日目の報告です。

第1日目は登山のPDCA、読図とナビゲーション、山でのトラブル対処法、道迷いのパターンの講義を受けました。(23日投稿)

第2日目は実技研修で黒髪山系を歩きながらナビゲーションサイクルなどの実習でした。(24日投稿)

全体概要

日時:令和3年11月20日(土)〜22(月)

会場:佐賀県黒髪少年自然の家、黒髪山山系

主催:独立行政法人 日本スポーツ振興センター

国立登山研修所

公益財団法人 日本山岳・スポーツクライミング協会

共催:公益財団法人 全国高等学校体育連盟

後援:スポーツ庁、佐賀県、佐賀県教育委員会

主管:佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟

<研修会(実技)講師>

北村憲彦氏 名古屋工業大学教授

国立登山研修所専門調査委員長

愛知県山岳連盟理事長

河合芳尚氏 国立登山研修所講師

山岳コーチ1 豊川山岳会所属

ナビゲーションインストラクター(日本オリエンテーリング協会公認)

<技術講師>

佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 日本スポーツ協会公認山岳コーチの皆さん

三日目はこれまでの講義、実技を受けての研究討議となり実技グループと同じ編成で私達長崎県岳連メンバー4名に諫早少年自然の家からの参加者1名、福岡の労山1名の6名で討議を進めました。

グループワーク「ルートプランニングの指導について」

講師> 北村憲彦氏

班ごとに分かれ、地図で目標の山へ登るルートのプランを話し合った。その中でリスクを洗い出し、対策を考えるリスクマネジメントを行いました。

雪の降らない11月 登山歴1年3人、同2年2人、同3年2人(リーダー、サブリーダー)の7名で登山計画する場合のプランニングとリスクマネジメントの研究討議です。提示された地図で討議します。

先ずは登山コースの検討です。各班採用するコースを発表します。

リスクポイントを探ります。そしてリスクに対する理解と合意を計り、予測→評価分析→判断基準(リスク回避など)→対応案。 リスクコントロールなど討議して各班発表となりました。

我が2班は、公認山岳コーチ一年生のN君に纏めを任せ発表していただきました。彼のスキルアップに期待が集まっています。

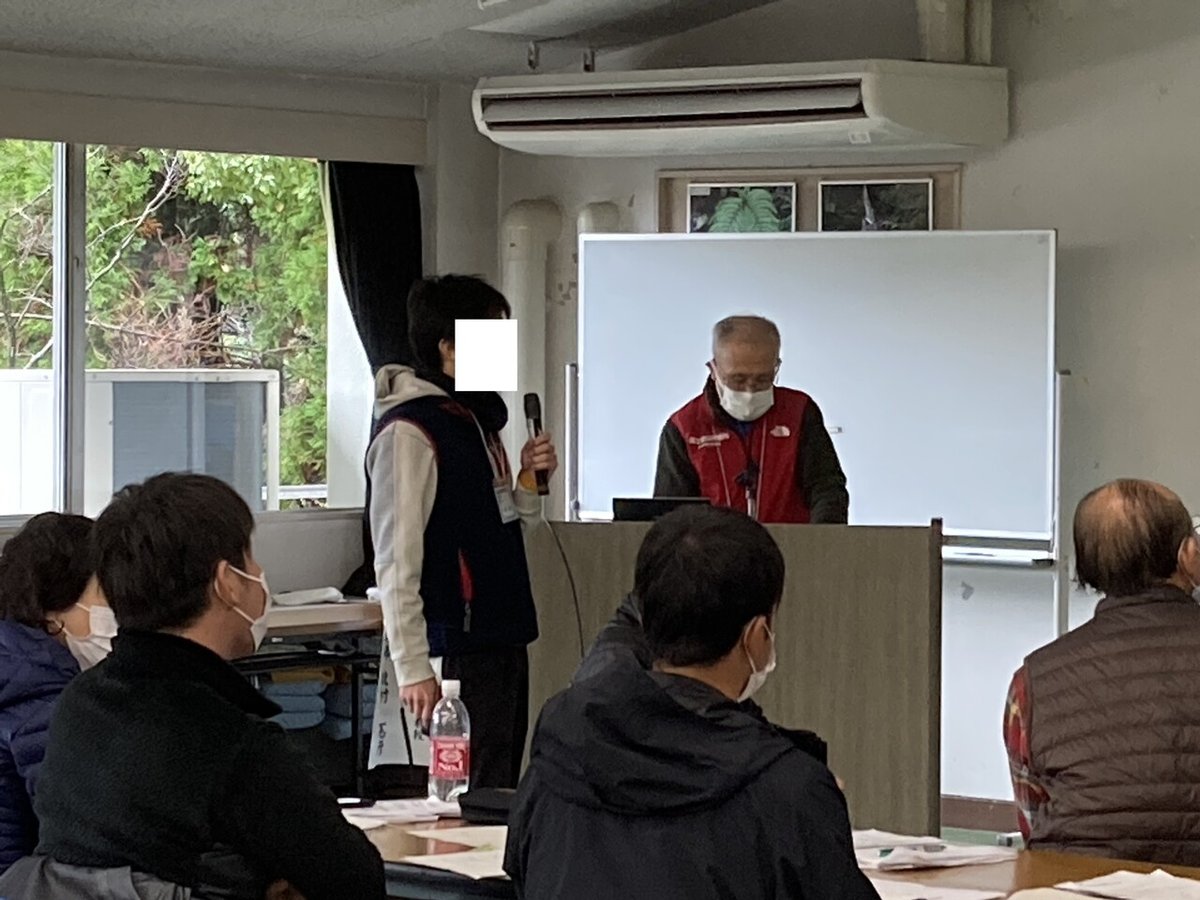

研修結果の講評と修了書の交付

印鑑なしに慣れないといけないね。

お疲れ様でした。

主催者、主管の佐賀県岳連、参加者の皆さんお疲れ様でした。地元に戻り縦糸(伝達講習、一般登山者へのアドバイスなど)紡ぎに頑張ります。

初心に返り読図の重要性を認識し、主催者の狙いである横糸(参加者の連携)縦糸(伝達啓発指導)を大切にし、山岳事故の軽減に貢献できればと考えています。

一緒参加した山仲間のコメントです。

『安全登山指導者としての考え方を教えてもらった。リスクマネジメントの重要性、読図によるリスクの事前洗い出し、それによる複数のプランニングを立てること。また、下山後に山行を振り返って、リスクを報告書にまとめる。それが他の人たちへの情報共有と次の山行の安全登山につながる。自身の技術力と知識を高め、この講習内容をより多くの人に伝えて、安全登山に努めたい。』

『登山を行う上でリスクを最小に抑える為の計画の重要性。特に読図力により道迷いなどの危険回避など学ぶことができました。これからもこのような研修に参加し安全で楽しい登山を指導者として広げて行きたい。』

『多発する遭難事故防止について、今更の如く山行に関わる読図等の占める位置を改めて感じた。各講師の方々の細部にわたる説明、知識を向上させるために、筋道を詳しくつけ理解し易すい解説だった。遭難が多発する原因として、最近の電子機器使用よる安易な入山も一因と考えられ、ましては地図読みの知識不足、更には我々指導者と被指導者のミスマッチ、私を含む指導者の知識経験不足にあるのではないかと感じた。今後は今回の研修会内容に基づき、一歩の初めへと戻り習得し指導者として安全登山の普及に努めていきたい。』

このコメントを聞いただけで、研修会参加の大きな効果があったと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?